在文庙怀念一种力量

2018-02-08许燕妮

许燕妮

周末逛古城,是漳州人如今的“时兴”,走一段石板路,看一眼老骑楼,吃一碗漳州特色小吃,古城让人感觉怀旧又文艺,连时光都变得慢而悠长。

而最能让人有这种感受的,莫过于修文西路上的文庙了。

如今从漳州古城北入口开始,步行到文庙,仅仅需要五分钟,这个距离与我儿时的记忆相比,要短了许多,经过修缮后的古城,石板路更平整顺滑,也显得愈加宽敞。我家的祖屋就在马坪街,现在被称为延安南路,小时到文庙需要在小巷中弯弯绕许久才能到達,我4岁那一年,不知因了什么缘故,独自一人走丢在这段弯弯绕中,家人疯找了半日未果,正欲报警,我正好被文庙附近开小店的老板送了回来。因着记忆太浅,怎么都想不起来这段迷失的回忆,但每次走到文庙,却总是感觉特别心安。

阳光透过浓密的榕树荫,星星点点地倾泄下来,沿街的铺子还有许多未开门,木板做的门面一道两道地紧挨着,墙体的石板深浅不一,几只细小的蚂蚁钻过落叶底的缝隙慢慢往前爬,空气温润不潮,闻起来透着清新绵长的味道,初冬的古城令人感受到一种温暖慵懒的小美好。

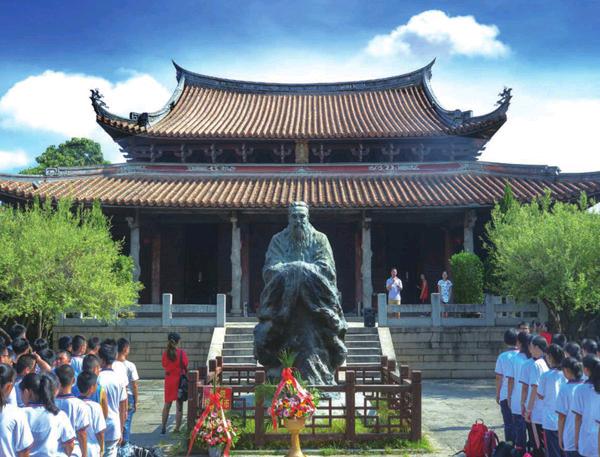

很快,一道长长的砖红色的围墙,吸引了我全部的注意力。红色的围墙上偶有剥落,露出深深浅浅的白,那是时光留下的痕迹,金色的琉璃屋瓦闪着光,灰白色的燕尾脊在半空中拉出一条弧线,高高地散播着属于文庙的气息。

一右拐,先看见两座高大的牌坊横跨路中,上书“德配天地”“道冠古今”,这是漳州文庙的附属建筑,据说始建年代无法确定,只知道民国时期曾重修过。“德配天地”出自《庄子·田子方》:“夫子德配天地,而犹假至言以修心”,形容道德可与天地匹配,“道冠古今”则是指贡献如同天一样大,言简意骇地道出了孔子在中国文化史上的地位。两座牌坊分立在文庙入口的东西两边,与我在北京的孔庙、南京的夫子庙看过的几乎是一样的。

跨过一道红色木质大门,是一方院落,门后散落着一块断裂的石碑,像是重修的碑记,还有许多石构件,应该是自修建文庙的历朝中留下的。走过院落,便是“戟门”,这是大成殿前院落的大门,跨过这道门,才算真正走进了文庙的世界。

梁思成说,宗教曾是建筑创作的一个最强大的推动力量。想想的确如此,现在留存下来的许多有价值的历史建筑也多是来自于那些大大小小的庙宇殿堂。

从建筑欣赏的角度来说,文庙是十分有特色的。大成殿至今保留了早期的闽南建筑特征,同时也融入了北方的风格,营造方式特征十分明显,无论是龙嘴造型的木头,还是精美的天花彩绘,抑或是那些留有宋、明遗迹的柱础和梁柱,兼容并包的理念让文庙呈现出建筑艺术上的多元与交融。那些来来往往进出这里的人,我相信有许多是被文庙独特的历史气韵所吸引。

耳畔突然传来朗朗读书声,这让我忍不住开始想象文庙千年以前的样子。

清乾隆《漳州府志》中记载,宋庆历四年(1044),建州学于州治巽偶,也就是现在的漳州西桥中心小学内,同时在毗邻之处兴建漳州府文庙,由于州学与文庙连在一起,所以又称为学宫。

从那时起,文庙便是学堂。

朱熹大概是漳州文庙中最知名的“先生”了。宋光宗绍熙元年庚戌(1190),夏四月二十四日,朱熹到漳州任职,时年六十一岁。翌年三月,朝廷调朱熹主管南京鸿庆宫,于四月二十九日离开漳州,在漳任职整整一年。即便是只有短暂的一年,但他善政德治之绩十分斐然。有一段文字可以说明:“公在漳首尾仅及一期。未至之始,吏民闻风竦然,望若神明。及下车莅政,一以道德正大行之,人心肃然以定。官曹厉节志而不敢纵所欲,宦族循法度而不敢干以私。胥徒易虑而不敢行奸,豪猾敛踪而不敢冒法。郡中讼牒无情者畏惮不敢复出,平时习浮屠为传经礼塔朝岳之会者,一禁而尽息。良家子女入于空门者,悉闭精庐归复人道,奸民多鼠窃,自公至,未尝有峻惩者,而皆望风屏迹。民无夜警,外户不闭。”(《漳州府志》)

史料中记载,朱熹知漳时,大兴教育,且“每旬之二日必领官属下州学视诸生,讲小学,以正其义,六日下县学,亦如之。”透过文字,可以想见,朱子在文庙里讲学的时候该是何等风采,而能够聆听一课的人又是何等幸运。

除却朱子,来过这里的据说有收复台湾的民族英雄郑成功,还有明末学者黄道周,也有孔老夫子的后代,大概在南宋建炎年间(1127-1130),孔子裔孙孔任率家人避兵入漳,子孙世代皆居住于文庙直至明代。文庙的历史就这样历经风烟,被一朝一代逐渐记录下来。

循着读书声,踱步来到文庙大成殿右侧的国学堂。“扬之水,不流束薪。彼其之子,不与我戍申。怀哉怀哉,曷月予还归哉?……”这一日,朗读的是《诗经》中的《国风·王风·扬之水》。墙上挂着一幅孔子的画像,站在最前方领读的是一位戴着眼镜的中年女老师,一句一顿,字正腔圆,下面正襟危坐的是一群穿着汉服的小学生,跟着老师念得极认真。再往后站着几排大学生志愿者,每个周末义务来到这里帮忙。国学堂亦是义务教学,教与学均是发自内心,无一丝世俗的尘埃。读过几遍后,老师开始播放这首诗的弹唱,唱腔悠扬,一唱三叹,拉长的音韵久久萦绕在耳畔,竟教人听出了其中的心伤。

讲着《诗经》的国学堂,禁不住叫人久久地怀念起孔子、朱子来。钱穆曾说,在中国历史上,前古有孔子,近古有朱子,此两人,皆在中国学术思想史及中国文化史上发出莫大声光,留下莫大影响。圣人的思想穿越千年,在历史的涛声中回响至今,让后世之人在那些闪着光亮的历史片瓦中汲取智慧的力量。

国学堂的最右侧竖着两块石碑,仔细往前一看,其中一块竟是出自康有为手笔的《重修漳州学宫碑》。碑文据说是民国初年,漳州文庙要修缮时,学者黄仲琴受老师王咸熙和父老乡亲的委托,邀请康有为先生所写,现在在文庙中依然保存得十分完好。

近些年有关单位照原样修缮了文庙中的许多建筑,其中一个便是泮池,关于文庙的泮池,曾听过一段关于朱熹的传说。朱熹在漳州当知府时,嫌府衙附近人声嘈杂,不能专心做学问,便让人在府学附近找几间民房住,原以为搬到这里偏僻安静,谁知这附近有个“丽藻池”,每天晚上,池中的青蛙便开始叫个不停,影响朱熹做学问。一日,朱熹突然想起唐朝文学家韩愈在潮州做官时,写过《祭鳄鱼文》赶走鳄鱼。于是他便效仿,写下《祭青蛙文》,叫书僮带着祭品到丽藻池边去大声宣读祭文,然后烧掉,限青蛙三日之内要迁出。但书僮以为这没什么用,瞒着朱熹将祭文揉成团扔了。如此连写三天后,青蛙仍在叫,朱熹发狠了,用白纸剪下纸枷撒在池塘里,说道,“限三日之内搬出池塘,否则罚带枷示诫。”当天晚上,池塘里的蛙声没了,隔日上午,人们看到池中许多青蛙颈上杠着纸枷,翻白肚浮出水面,非常可怜,就报知朱熹。

朱熹看了心里很难过,但也感到十分奇怪,于是把书僮叫来详问。听书僮道出实情后,朱熹急得顿足说:“是你误了大事,不按我的交代办事,我就处罚了青蛙,难怪青蛙们死不瞑目。”朱熹想了想,对书僮说,“你赶快到池边告诉青蛙,我宽恕它们了,让它们赶快离开这个池塘,到别处去过安生日子吧。”书僮连忙照办,从此,丽藻池里再也没有蛙声,而别处却出现了白颈青蛙,人们便说,这是漳州带纸枷青蛙的后代,并把“丽藻池”称为“断蛙池”。到了明万历三十八年(1610),知府闵梦得将“断蛙池”旧址开辟为府学的泮池,并重新将它改名为“丽泽池”。

一则故事让高远冰冷的圣人形象变得温暖亲切,也让文庙突然就有了一丝人间烟火气。走在古城的青石板上,回看暮色中的文庙,砖红色的围墙显得大气安祥,周围是三三两两不断经过的路人甲乙,文庙就这样不动声色地走入了古城的日常。 endprint

endprint