国学变“重”,你准备好了吗?

2018-02-06沈乐

所谓国学,就是我国历史上传承下来的优秀的传统文化,其中,儒学占有相当重要的比重,直到上世纪初。一百年来,国学一度变得很轻,特别是在西风劲吹的时候。近年来,随着中国政治经济的发展以及国际地位的提升,国学变得越来越重,近两年更是被写进新课标,纳入中考、高考范围。在历史的呼唤、时代的力量面前,你准备好了吗?

国学,绕不过去的“坎”

(一)写进教材

现有教材中涉及传统文化的内容:

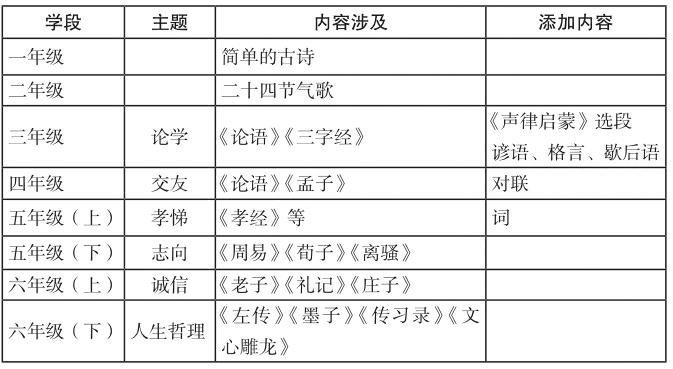

2012年9月,由人民教育出版社出版的《中国传统文化教育全国中小学实验教材》在国家教育行政院首度正式发行,这是国内唯一一套已成系统的传统文化教材,目录如下:

收入这套教材的传统文化经典中,低年龄段有《弟子规》《三字经》《千字文》《声律启蒙》,以蒙学为主;中年龄段纳入《论语》《孟子》《大学》《中庸》,即“四书”,高年级则引入了《道德经》《孙子兵法》《古文观止》,带有很强的思辨性,对于审美也提出了更高的要求。同时,茶文化、中国年画、京剧文化、传统书法、传统音乐欣赏的“混编”,也兼顾了趣味性,扩大了教材的容量。编写者概之为“儒学养正,兵学相佑,道法自然,文化浸润。”目前,这套教材仍处于实验阶段,“中国传统文化与当代教育”课题研究和新教材实验,也已经在北京市通州区、大兴区,嘉兴市,河北省滦县、鹿泉市,江西省上饶县,山東省恒台县等地区展开。

此外,语文出版社、中华书局等出版社也在跟进。以中华书局为例,该社正在大力编写的《中国传统文化教材》,内容更加周详,高一高二各一册,不单在人教版“四书”的基础上,增加了《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,即“五经”;还在人教版《孙子兵法》的基础上,添加了墨子、韩非子等诸子的经典篇目;更值得一提的是,教材第一章便是“基础入门研读”——《说文解字》,这是古人治学的“童子功”——可谓苦心孤诣。

(二)大势所趋

国学的推行,不像是新事物,更像是一次“回家之旅”。旅程之中少不了有争议,争议的背后,看似是新旧之争,终究是一个正本清源的过程。

1.关于汉字学习

前段时间,关于小学是先学拼音还是先学写字,再一次引发争议。

2016年新版的小学教材,有了一些变化,如小学一年级课本的识字部分,前三个字“天”“地”“人”,并没有标拼音(当然本册书拼音仍是重中之重)。

从汉字出现的第一天起,读写汉字就已经成为教育的题中之义。周朝儿童入学,首先学六甲六书(六甲指儿童练字用的笔画较简单的六组以甲起头的干支。六书即指事、象形、形声、会意、转注、假借),后来逐渐演变为由训诂、字书和韵书构成的“小学”。直到民国时代,尽管教育普及率不高,但读书人对汉字的第一反应,是要远胜现在的人的。

汉语拼音,与汉字的简化一起,在新中国成立以来的半个多世纪中,对于识字率的推进、教育的普及,发挥了历史性的作用,但是,其弊端也日益凸显。毕竟,汉字不同于拼音文字,她是表意文字,至少,她是音形义的三位一体。在长达半个世纪的汉字教学中,都是要求会读、会写,但对于汉字本身的意义、源流,并没有作明确的要求,这就在客观上造成了只认字不识字、只识词不识字的结果。这一点直到2011年的新课标里仍然没有根本的改观:

2011年新课标:学会汉语拼音。能说普通话。认识3500个左右常用汉字。能正确工整地书写汉字,并有一定的速度。会查字典,会用楷书以及行楷规范、熟练地书写汉字,感受汉字的优美,并有意识地提高书写速度。

可见,新课标一如既往地注重拼音,但对于汉字的书写作了前所未有的强调。

在识字已经普及,中华文化变得越来越自信的今天,汉字的教学将会迎来真正的回归吗?我们拭目以待。

2.关于诗歌学习

中国是一个诗的国度,中华民族是一个有着诗情画意的民族,我们有着几千年诗教的传统。“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪。”两千多年前,诗与歌、舞、乐一起,成为教化百姓的必备,甚至成为人与人、国与国之间打交道的一种方式,“不学诗,无以言”。如今,我们重新“发现”传统文化,提倡孩子们背诵更多的古代诗歌,本中加大了这一方面的比例,可这无疑将加大孩子们的记忆负担。怎么办呢?

其实,关于诗歌教学,古人是有办法的,就是吟诵,拿腔拿调,摇头晃脑,读着读着也就会背了,我们可以从鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中对自己的恩师寿镜吾先生忘我读书的深情回忆中可见一斑。而现在,我们所见更多的是死记硬背,读不出意,读不出境,读不出趣,所以无味,孩子们无感,老师们也会觉得兴味索然。

好在现在,吟诵受到了越来越多的关注,尽管这对于习惯了“读诗”的人来说有些奇怪。可是,正如指导孩子配乐朗诵古诗词,如果你选用钢琴曲做配乐,就会有些怪怪的。为什么?诗词是有根的,中华古诗词之于外国诗歌,甚至中国现代诗歌,就好比民族乐器之于钢琴,这个根也需要我们找回来。

3.关于《论语》学习

从2006年百家讲坛推出《论语》的通俗讲授开始至今,《论语》越来越火;各种形式的“读经”“书院”方兴未艾。再看官方:2015年,北京市中考开始考《论语》,尽管只是考前四篇。2017年,北京的高一教师,需要带领学生通读《论语》全书。北京是高考改革的桥头堡,其他省市的推行只是时间问题。

国学,暂时有这么两道坎

首先,教材鱼龙混杂。我们从广义上来探讨,国学教材既有官方认可的成套的教材,也有散见于市场的各种经典的读本。关于正规的教材,前文已及,现在各大出版社都在大张旗鼓地推出自家的国学教材。在国家课程教材渐渐收紧的情况下,国学教材必然成为教材市场这块大蛋糕中很重要的一块,未来几年会出现多少套暂不得而知,但要从中选一套不会容易。关于读本,浩如烟海,泥沙俱下,以《论语》为例,市面上可以买到的版本不下一百,对于广大的教师和家长朋友来说,没有一双慧眼是不行的。endprint

其次,教材好编,用起来却不是那么容易。推广国学,首当其冲的是教师。

其次,有了好教材,也得人来教。按人教版教材的课程设想,在传统文化的教学中,须将国学经典教育、中国传统文化研习、诗词美学欣赏三大体系融为一体。这意味着能真正教好这套书的的教师,不仅要饱读诗书,还得通点琴棋书画。可如今在中小学里,喜欢读书,平时还读点诗的教师已是稀缺,遑论琴棋书画呢?作为最接地气的知识分子,中小学老师们大多也深知传统文化教育对于国家民族的重要性,但对他们来说,一个现实的问题便是,能用好常规的教材,带领学生做好应试已是疲惫不堪,重新学习传统文化,并在实际教学中开设相关的课程,已经成为摆在他们面前一道必须逾越的坎。

“望子成龙,望女成凤”是古往今来国人的美好愿望。习近平总书记在十九大报告中指出,现阶段我国社会主要矛盾,已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。国学教育,功在当代,利在千秋。在这样的形势面前,广大的教师可以选择继续学习,边学边教,但对于孩子来说,教育不能等待。那么我们的家长该怎么做呢?

国学,有些门路你必须知道

1.首先是学一定比不学好。

把学习国学当作人格教育的重要门径,为人生奠基。一部《论语》,就是一部君子之学,打开通往社会人生的智慧之门:“人不学,不知道”,“己欲立而立人,己欲达而达人”,充分诠释了“爱”;“己所不欲,勿施于人”,法国人都将其写进《人权宣言》;“必也使无讼”,美国人心悦诚服,奉为圭皋。一部《大学》,“格物致知,诚意正心修身,齐家治国平天下”,说尽知识分子情怀之由,可谓进身之阶。一部《中庸》,道出中国人立身处世的生活理性。一部《老子》,举重若轻,道法自然,无为而无不为;一部《庄子》,返璞归真,超凡脱俗,自在逍遥……一个孩子要是有了这些经典的滋养,人生就有了底色,不管出不出国门,定当顶天立地,卓尔不群。

2.其次,科学地学。

(1)“小学”入门,打好根基。前文述及,语文要从“文”入手,学习汉字知识,知其源流,“本立而道生”。如“人”“天”“立”,写出来都是形象的人,是立体的魂,是盎然于心间的民族精神。注重背诵积累(配合吟诵),玩味涵咏,让经典的诗词润泽生命,这便是——诗教。可喜的是,市面上已经出现一些比较好的吟诵课本,如戴学忱老先生的《少儿歌诗30首》。

(2)呵护兴趣,注重陶冶。

以《论语》为例,从某种意义上,《论语》是一本言论集,每一章都有其特殊的语境,因此,如果从当时的时代背景、人物故事入手,未尝不是一种青少年喜闻乐见的方式。孔夫子的“周游列国”“述而不作”,跟他的“莞尔而笑”(见子游实践礼乐)“哭之恸”(颜回过世)一样可亲可敬;《侍坐》一章,子路“率尔而对”,便见其生前之勇,而其“结缨而死”,便让人泣下。《论语》中有“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,反过来说,对于启智存真、传播正能量的国学经典言论、故事,我们多看,多听,多说,多实践,学有所得,自然学有所好,学有所乐。

3.营造学习共同体,成就学习之家。

习近平总书记提出过一个号召,就是注重家庭、家教、家风。一个会讲故事的好妈妈,胜过一打好老师;一个懂点国学的好妈妈,胜过一打会讲故事的好妈妈。会讲故事,亲子快乐;懂点国学,便是愉悦,因为亲子的智慧之门、道德之门都打开了,这才是真正的寓教于乐。家无千册图书,何来贵族之家?家长爱孩子,没有比给他一个安静、好学的环境更好的了。总之,引用著名教育思想家杜威说,“教育即生活”,“学习即生长”,家长朋友们,跟孩子一起学习,走进经典吧,如此坚持两代人,何愁修不成“贵族之家?

国学变“重”,你准备好了吗?

(沈乐,字子学,自号三乐,原籍湖南湘阴,现任教于北京丰台二中。酷爱读书,尤喜《说文解字》《论语》。借教改东风,自2016年春开设《论语》选修课,带着一群可爱的高中孩子亲近经典,彼此在心中播下热爱的种子。时至今日,三学期过去,一门校选课,已渐至发展为一个社团,而我们,也走到了一个新的起点。

读书不在多。《说文解字》是“小学”根基,自不待言。《论语》文质兼美,博大闳深,作为孔子及其弟子“述而不作”的集大成之作,传续千年,已成中国传统文化的重要源头。熟读《论语》,谈吐生辉;读懂了《论语》,就拿到了打开中國传统文化宝库的一把钥匙。

作为后学,忝列教坛,五年来师从孔子第七十五世孙孔祥语老师学习《论语》等经典,每自知才疏学浅,耕读不辍。恩师“肩挑古今愁”,倡导经典生活化,生活经典化,带领我们学习圣贤智慧。在学校的大力支持下,连续三年开设《论语》等校选课,教学相长,乐在其中。)endprint