燃糖成“蛇”趣味实验的探究

2018-02-05黄敏丁伟

黄敏+丁伟

摘要:蔗糖與小苏打(NaHCO3)的混合物在催化燃烧时会产生燃糖成“蛇”的有趣现象。根据燃烧时间、灰“蛇”长度和蔗糖的反应程度,比较多种不同催化剂对燃糖成“蛇”的催化效果,并进一步探究催化剂颗粒对催化效果的影响。结果表明,活性炭、石墨粉和碳酸镁的催化效果相对较好;催化剂的颗粒越小,其比表面积越大,对燃糖成“蛇”实验的催化效果越好。

关键词:蔗糖;燃糖成“蛇”;催化效果;实验探究

文章编号:1005–6629(2017)12–0052–03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

蔗糖是一种常见的二糖,广泛存在于甘蔗、甜菜、水果中,由1分子葡萄糖和1分子果糖脱水缩合而成。蔗糖的熔点为185~186℃,着火点为410℃,直接加热时易发生熔融、炭化,但不易燃烧。

在苏教版《实验化学》教材中设置了关于“蔗糖的燃烧”的拓展课题,该实验先使用香烟灰作为催化剂进行蔗糖燃烧实验,之后在石棉网上铺一层砻糠灰(稻米壳烧成的灰烬)作为催化剂进行燃糖成“蛇”实验[1]。经实验表明,有多种灰烬能催化蔗糖的燃烧。那么,究竟是灰烬中的何种化学物质对燃糖成“蛇”实验起催化作用呢?在现有研究的基础上,本研究选用若干种纯化学物质对比不同催化剂对燃糖成“蛇”实验的催化效果,并对催化剂颗粒大小的影响展开实验探究,旨在为这一问题的解决提供一些思路和依据。

1 燃糖成“蛇”实验的研究概况

关于蔗糖的燃烧及燃糖成“蛇”实验,国内外文献介绍较多的是有关蔗糖燃烧实验中采用的催化剂。日本的《化学の教育》这样分析:蔗糖燃烧时加入的香烟灰中含有碳酸盐,碳酸盐是该反应的催化剂[2]。美国也有化学期刊方面的文献报导:香烟灰含有稀土金属离子,稀土金属离子对蔗糖的燃烧具有催化作用[3]。国内,叶燕珠等人对蔗糖燃烧中的催化剂种类进行实验探究,通过使用各种纯化学试剂进行蔗糖的燃烧实验,推断得出是一些金属氧化物在起催化作用[4]。

对于燃糖成“蛇”的实验,相关的实验研究较少。其中,赵琦设计一系列实验分别探究了催化剂种类、蔗糖和小苏打混合物的比例以及催化剂颗粒对燃糖成“蛇”实验效果的影响。该研究以灰“蛇”长度、反应的持续性和最终的反应程度作为催化效果比较的指标。结果发现,所使用的头发灰、棉花灰、稻草灰、茶叶灰和活性炭中,稻草灰和活性炭的催化效果较好;催化剂经碾细后催化效果更好;蔗糖与小苏打的质量比为8:1时,混合物的燃烧效果较好[5]。

2 实验探究

在现有研究的基础上,本研究选用了若干种纯化学物质,以燃烧时间、灰“蛇”长度和蔗糖最终的反应程度作为指标,比较不同催化剂对燃糖成“蛇”实验的催化效果,再进一步探究催化剂颗粒大小对催化效果的影响。

2.1 实验原理

在蔗糖与小苏打混合物的催化燃烧实验中,形成燃糖成“蛇”的现象主要是利用了固体物质反应产生的气体使疏松的物质膨胀的原理。

混合物加热后,蔗糖会形成碳和一些碳化物固体,小苏打受热分解生成二氧化碳气体。疏松的固体混合物就在二氧化碳气体的作用下逐渐膨胀,进而形成柱状产物。

2.2 不同催化剂的催化效果比较

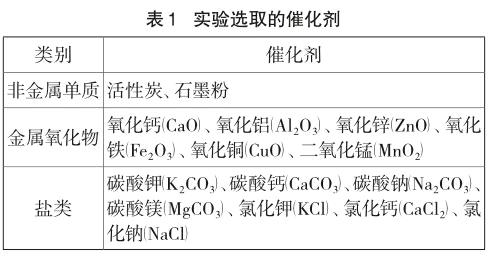

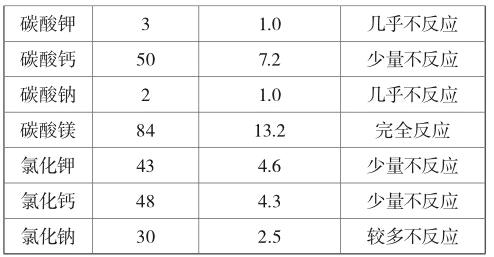

根据对已有研究的分析,首先选取多种不同的纯化学物质作为燃糖成“蛇”实验中的催化剂,类别包括非金属单质、金属氧化物和盐类,具体见表1。

2.2.1 实验过程

(1)按8:1的质量比分别称取干燥的蔗糖(本实验使用的蔗糖为白砂糖)和小苏打,置于研钵中混合研磨;

(2)在洁净的石棉网上铺上一层催化剂,称取0.3g研磨好的混合物置于催化剂层上,堆成“小山”状;

(3)用滴管滴加15滴酒精(95%)于上述白色混合物四周的催化剂层上,再用火柴引燃,同时开始计时;

(4)观察现象,直到混合物燃烧结束,记录燃烧时间和蔗糖的反应程度,最后测量并记录灰“蛇”长度;

(5)更换催化剂,重复步骤(2)~(4)。

2.2.2 实验结果及分析

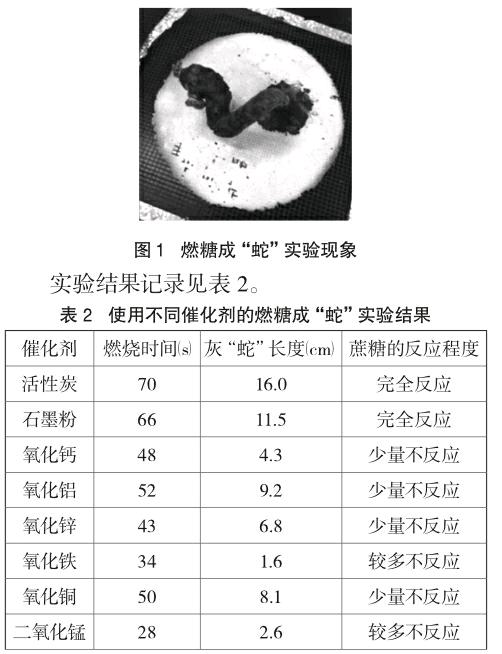

引燃白色混合物后,可以清晰地观察到混合物表面发生熔化、炭化,然后逐渐爬出一条灰黑色的“小蛇”(见图1),燃烧时还会闻到类似棉花糖的香甜气味。

根据上述结果可以作以下几点分析:

(1)活性炭和石墨粉对燃糖成“蛇”反应有很好的催化效果;

(2)总体上,金属氧化物的催化效果较为良好,但氧化铁和二氧化锰的效果稍差一些;

(3)在选用的盐类中,碳酸盐的催化效果参差不齐,碳酸镁最好,碳酸钙次之,而碳酸钾和碳酸钠几乎不具有催化效果;各种氯化物的催化效果相近,且效果一般。由此可见,并不是所有盐类都会对燃糖成“蛇”反应起催化作用。

2.3 催化剂颗粒大小与催化效果

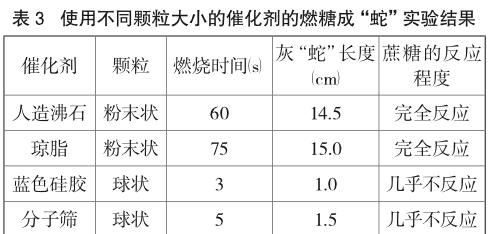

根据上述多种不同催化剂的实验探究结果,可以发现催化效果相对较好的催化剂是活性炭、石墨粉和碳酸镁,而这三者在状态上均为粉末状固体,且颗粒较为细小。据此进一步提出猜想:燃糖成“蛇”实验的催化效果可能与催化剂的颗粒大小有关,颗粒越小,催化效果越好。

按照这一猜想,另外选取了粉末状颗粒人造沸石(AmBpO2p·nH2O,A为Ca、Na、K、Ba、Sr等,B为Al和Si)和琼脂[(C12H18O9)n],以及球状颗粒蓝色硅胶(mSiO2·nH2O)和分子筛(硅铝酸盐)作为催化剂层,按照相同的操作步骤再次进行燃糖成“蛇”实验。探究结果见表3。

由表3可知,探究结果符合上述猜想:催化剂的颗粒越小,燃糖成“蛇”实验的催化效果越好。

2.4 结论

燃糖成“蛇”实验中的化学反应发生在催化剂的表面上,因此催化剂的比表面积大小直接影响催化剂的活性高低。若催化剂的表面性质是均匀的,催化剂的活性则与其表面积成正比[6]。通过上述的实验探究,可初步得出结论:在本研究选用的纯化学物质中,对燃糖成“蛇”实验具有催化作用的物质占大多数,其中活性炭、石墨粉和碳酸镁的催化效果相对较好;而催化剂的催化效果与其颗粒大小有关,颗粒越小,其比表面积越大,活性越高,对燃糖成“蛇”实验的催化效果越好。

3 启示

相比较蔗糖的催化燃烧实验,蔗糖燃糖成“蛇”的实验更具趣味性和探究性,对相关的教学实践具有以下两方面启示意义。

(1)燃糖成“蛇”的实验现象生动有趣,催化剂取材方便,实验结果好坏又涉及多方面因素,故较为容易设计成趣味实验供学生进行自主探究,让学生在实验中体会控制变量的科学思想,培养严谨系统的逻辑思维,形成积极主动的探究意识。

(2)在引燃蔗糖和小苏打的混合物时,可以观察到催化剂中含有的金属元素在燃烧时所产生火焰的特有颜色,故燃糖成“蛇”实验可以与金属的焰色反应相结合进行教学,既增加了实验的观赏性,又丰富了实验的内容。

参考文献:

[1]王祖浩主编.普通高中课程标准实验教科书·实验化学(选修)[M].南京:江苏教育出版社,2014:52~53.

[2][3][4]叶燕珠,吴新建,张贤金,汪阿恋.几个初中化学趣味实验及相关探究课题[J].化学教学,2015,(1):52~55.

[5]赵琦.蔗糖催化燃烧的实验探究设计[J].化学教育,2009,(1):69~70.

[6]刘旦初主编.多相催化原理[M].上海:复旦大学出版社,1997:41~42.endprint