“一个+NP”类指句的话语立场研究

2018-02-05姚双云喻薇

姚双云,喻薇

“一个+NP”类指句的话语立场研究

姚双云,喻薇

(华中师范大学语言与语言教育研究中心,湖北武汉,430079)

现代汉语中,类指成分“一个+ NP”充当主语(或话题)时,全句的基本功能是表达话语立场,多用于传递“认识立场”与“评价立场”。言者运用“一个+NP”类指句传递话语立场时,有两个主要的语用目的:一是扩大言者的论断辖域,增强立场表达力度;二是构建共享的价值体系,促进交际高效进行。这类句式通常要求立场三要素同现,多伴有指称上的转换,有较强的交互主观性。

“一个+NP”类指句;话语立场;指称转换;交互主观性

一、前言

类指(generality)一直是众多学者的研究兴趣所在。国外对类指句的研究相当深入,涵盖句法语义、语言演变、语言习得等领域[1],涉及文献较丰,此不赘述。国内学者刘丹青、徐盛桓、吴炳章等就类指句的句法语义、语用推理、实现机制等问题做过深入的研究[2−4]。话语立场(discourse stance)则是近年来功能语言学领域的热点议题。该议题之所以备受关注,与其在日常交际中的作用密不可分,因为“运用语言所做的最重要的事情就是建构特定的立场”[5]。国外对英语等语言的话语立场研究颇多,汉语学界亦有一些成功的个案考察[6−7]。

我们感兴趣的是类指句与话语立场之间的联系,相关问题其实国外已有讨论。如Clark 注意到,“类指性的主张和评价往往能够成为互动的共同基 础”[8]。Berman基于跨语言材料调查了口语和书面语中立场的历时发展情况,指出类指是话语立场的三个维度之一[9]①。Scheibman则讨论了英语会话中类指句的使用,认为它们具有评价等立场表达功能[1]。就汉语而言,类指句与话语立场有何联系,目前尚不清楚。本文尝试在这方面做一些探讨。为了研究的深入,我们只讨论“一个+NP”这类以主语/话题为原型位置的类指句。文中语料源于自然会话、电视剧本与当代小说,不一一注明出处。

二、“一个+NP”类指句与话语立场的类型

话语立场指的是“关于命题内容或信息的态度、感觉、判断或评论的词汇和语法表达形式”[10](92)。学界对其具体分类有不同的认识。Scheibman将立场分为个人的、互动的、社会文化的三种类型[1]。但这种分类缺少语义上的鉴别标准,尤其是个人立场与社会文化立场纠缠不清,缺乏操作性。Du Bois从语义表达上将话语立场区分为评价、认识、情感三类[5]。该分类在学界有较大影响,本文采用了这一分类法。

为了对“一个+ NP”类指句话语立场的类型有一个定量了解,我们从语料库中检索到符合要求的用例3 100个,然后随机抽取了216个用例,并对其类型进行人工标注与统计分析。数据显示,表达评价立场的用例共计83个,所占比例为38.4%,而表达认识立场的共计133个,所占比例为61.6%,未见表达情感立场的用法。可见,“一个+NP”类指句在语义上倾向于排斥情感立场的表达②,下面做简要分析。

(一) “一个+NP”类指句表认识立场

认识立场是指“当说话者言语上提供一种认识,对如何获得某信息以及信息本身表达立场时,一方面需要表达他们是如何获得认识的,一方面需要对所提供的信息进行估量,这就是对信息(或命题)的认识立场”[11](51)。表认识立场是“一个+NP”类指句最重要的功能,基本的语法手段是使用情态词。请看:

(1) 一个不关心他人的孩子,长大后就不可能去关心集体,关心社会。

(2) 一个年轻人,应该有这点志气。

(3) 一个作家,不能够这样,也不应该这样。

例(1)使用的是或然义专职情态动词“可能”,言者通过否定格式“不可能”表达对前后两个命题之间的必然性确认,反映了言者确信无疑的看法以及对客体的否定立场。例(2)情态词“应该”表达的是对命题真值的概然推断,即“估计情况必然如此”[12](624)。例(3)除了“应该”之外,还使用了情态词“能够”。否定格式“不能够”“不应该”的使用体现了言者意识体系中对“作家”这一身份必备素养的认识。三例中的“可能、应该、能够”都属于认识型情态词,陈述的是“命题的情态”,与说话者表达他们关于事态、事件或行为的可能性、必要性或意愿性有关。类似用法很多,又如:

(4) 一个小小的失误,就会让我们的行动彻底落空。

(5) 一个好的女同志,她不一定漂亮。

例(4)用的是可能义情态词“会”,表示估计某事将要发生。例(5)的“不一定”否定必然[13](255),表示不能肯定,且偏于否定的认识立场。情态词“会”与“不一定”,表达了说话者对于可能性的假设或必然性的否定,大多数情况下,暗示言者对于命题真值有信心或没有信心。

疑问句的运用是表达认识立场的又一语法手段。疑问句特别是反问句能广泛用于话语立场的表达,这已得到英语、芬兰语、汉语等多种语言的证实[6][14−16]。表反问的“一个+NP”类指句具有质疑(否定)或认同(肯定)之功用,与言者的认识立场有关。请看:

(6) 一个人,怎么可迁就自己的错误呢?

(7) 一个人决心要那么做,还怕什么?

(8) 一个不愿理解别人的人,又如何得到别人的理解?

(9) 一个人如若天生丽质,那么披上艳美的服装,岂不是更动人心魄吗?

(10) 一个科学家,为整个人类做出了贡献,不该得到人们的尊重吗?

上述五例,前三例是肯定型的反问句,后两例是否定型的反问句,传递了言者鲜明的态度和立场。

(二) “一个+NP”类指句表评价立场

根据Du Bois的界定,“评价可以被定义为立场表达者借以明确立场对象,并因某些特征或特质对其进行赋值的过程”[5](143)。交际中,人们总会评价自然、社会、他人或自己,同时也被他人或自己评价。评价立场与话语中言者的定位有关,用于表达言者对于评价对象某种特质的主观认识。它反映的是言者的主体看法,而非客观事理,体现了言语的主观化。如:

(11) 一个演员要囊括表演上的全部“单项冠军”是很难的。

(12) 一个光明磊落的人,心灵的窗户总是很难关闭严紧的。

例(11)是言者对陈述对象“一个演员”要囊括单项冠军难度的评价。例(12)则是对陈述对象“一个光明磊落的人”心灵状态的评价。两例都是言者做出的主观估量,未必符合客观事实。

评价义是形容词基本的语义特点[17],类指性“一个+NP”表达评价立场时,最常见的语法手段是运用形容词。如:

(13) 一个人不爱学习是愚蠢的。

(14) 一个公司如果没有长远规划,这是非常危险的。

(15) 一个班级没有人管,那是痛苦的事!

(16) 一个被别人悄悄爱着的人,是幸福的人。

上述四例,“愚蠢、危险、痛苦、幸福”均为评价义形容词,涉及对性状或情感的评价。

三、“一个+NP”类指句的语义特点

本节主要从立场要素的共现、指称形式的变化以及交互主观性三个方面讨论“一个+NP”类指句的语义特点。其中立场要素的共现是在句子内部呈现出来的语义特点,而指称形式的变化与交互主观性则是在叙述(或会话)的前言后语中展现出的语义特点。

(一) 立场三要素共现

Du Bois指出:“立场是由社会行为者以会话的方式、借助外在的交际手段传递出的公开行为,它们在社会文化中的任意显著层面上同时评价客体,定位主体,并与其他主体建立联系。”[5](163)这一观点描述了立场三个要素之间的关系。

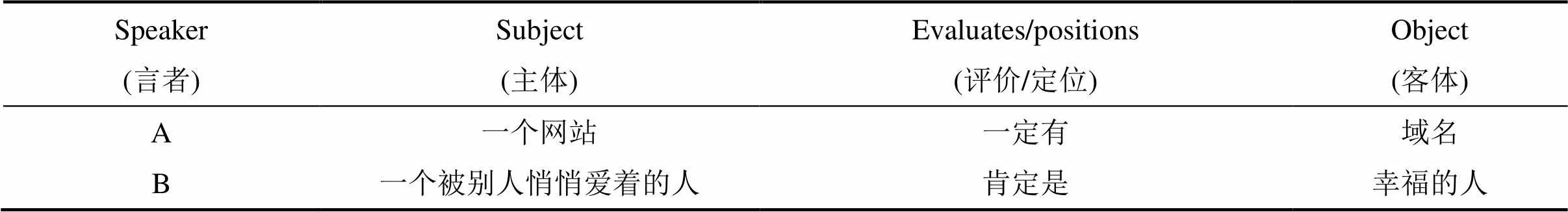

由图1可以看出[5],立场行为的构建包括主体、客体、评价(或定位)三个基本要素。当然,该图描述的是常规情形,具体的语用中,三个要素未必要求同时出现。不过,即使如此,所隐含的要素可以分析出来。Du Bois举了这么一例:I am just amazed。该例中立场主体是I,评价性话语是amazed,其立场客体缺省[5]。但是根据常识可推测出来,立场客体应是something,因为人不会无端地困惑,它一定是由某事引起的。当然,在特定的语境中,something的阙如并不影响交际。需要注意的是,“一个+NP”类指句一般要求立场三要素同现。看两个例子:

图1 话语立场三角关系图

(17) 一个网站,一定有一个域名。

(18) 一个被别人悄悄爱着的人,肯定是幸福的人。

上两例所表达的话语立场如表1所示。

表1 话语立场示意表

例(17)中,言者通过立场主体(“一个网站”)、客体(“域名”)和两者关系的定位(“一定有”),表达出肯定的认识立场。例(18)通过立场主体(“一个被别人悄悄爱着的人”)、客体(“幸福的人”)和两者关系的定位(“肯定是”),传递出肯定的评价立场。这两个例子中,立场三要素齐全,句法、语义上也无法缺省。

(二) 指称上的转换

在复杂的叙述中,言者利用“一个+NP”传递话语立场时,往往伴随着指称的转换。如:

(19) 讲不到几句话,鲍小姐说:“方先生,你教我想起了我的fiance,你相貌和他像极了!”方鸿渐听了,又害羞,又得意。一个可爱的女人说你像她的未婚夫,等于表示假使她没订婚,你有资格得到她 的爱。

(20) 孟席斯的研究还是有缺点的……一个西方人,能够公正地对待东方文化,能够这样平等客观地看待东方的航海成就,这首先就应该肯定。

例(19)(20)中的陈述对象起初分别是具体的人(“鲍小姐”)或物(“孟席斯的研究”),在句中为有定(definite)成分。然而,在后续论述中却发生了指称转换,分别使用了类指成分“一个可爱的女人”与“一个西方人”。这种近似离题(digress)的指称转换是表达话语立场的策略性言语行为。与起初的有定成分相比,类指成分在指称对象上有所扩张,因此增大了论断的辖域。这种扩张性指称,在交际中具有指出本句意图、阐明言者立场、引导下文展开的作用。如例(19),言者最初的陈述对象是“鲍小姐”,紧接着转向“一个可爱的女人”,意欲表明其论断不仅适用于言谈中的陈述对象,同时也适用于包括该陈述对象在内的所有同类客体。言者通过指称对象上的扩张,暗暗地强化了自己的话语立场。不同的指称形式的编码,反映了言者选用类指句来构建互动立场的语用策略。

(三) 交互主观性

“一个+NP”类指句表达的是对人、事、物的看法、态度与评价,具有主观性。会话立场是在互动语境中合作进行的,与局部话语行为有关,因此,又具有交互主观性。交互主观性的“一个+NP”类指句不仅有阐述个人观点的功能,还有人际互动功能。请看:

(21) 主持人:一拍即合,……听说你跟孙正义先生仅仅见面才几分钟。六分钟,是吧?

马云:对。

主持人:结果就融到了两千万的美元?

马云:对。

主持人:真的这么简单?

2) 利用核密度估计法提取的民宿集聚中心位于曾厝垵,鼓浪屿、黄厝、厦门大学、厦门北站、集美大学城等为次级中心.岛内大致沿环岛南路,呈连片蔓延的空间形态,并呈多中心等级圈层向外扩散.

马云:事实上是那么简单,……我一直认为就是你不管做任何事儿,脑子里不能有功利心。一个人脑子里想的是钱的时候,你这个眼睛是人民币、港币、美元,全部从嘴巴里喷出来,人家一看就不愿意跟你合作。

此段对话,主持人与马云讨论了融资的话题。起初,主持人对马云的三次提问引发了话轮的互动,前两次提问中,马云用应答标记“对”简单地回应主持人的问询。随后,针对第三次提问,马云用一个后扩展(post-expansion)话轮响应了互动并阐明了自己的立场。稍加分析即可发现,该话轮中发生了一系列的指称转换(我®一个人®你),这是说话人刻意运用的指称策略。他最初使用自称代词“我”,然后转为类指名词短语“一个人”,最后使用对称代词“你”。类指成分“一个人”与对称代词“你”的使用暗示了说话人邀请听话人参与会话互动立场的意图,这种考虑听话人的交际策略体现了其交互主观性。

类指句的交互主观性有助于社会文化立场的表达③,因为“社会文化立场表达的是言者与听者对社会价值与文化标准的共同期待,它与社区成员的普遍价值观有关,有助于评价和态度的共同表达,体现了言语的交互主观化”[1]。研究表明,类指“一个+NP”用于立场表达时,具有索引性,它可被言者用来唤起广阔的社会文化语境,激活共同的价值观。请看:

(22) 李:来。

戈:来,我给……哎唷,我……诶,这是我……

刘:够了,你们俩别在这儿胡闹。嘁,一个大姑娘家也不怕人家笑话!

李:笑话!谁笑话?啊?我们把生死都置之度外了,还怕笑话。

戈:就是。

在会话互动中,“言者和言说群体不仅仅将自己定位于相关命题,而且也常使他们处于另外的群体、期望和社会文化信仰的关系中”[1](113)。上例,“一个大姑娘家也不怕人家笑话!”是以感叹句的形式表达反问的语气,传递了言者(刘)质疑与挑战的话语立场。基本的句法策略是,省略言者主语④,而采用听者主语(“一个大姑娘家”),借助听者主语激活李、戈二人的价值观来强化话语立场,体现了言语的交互主观性。在这种互动语境中,言者主语剥离,取而代之第三方主语,表明说话人(刘)敢于诉诸第三方来验证观点的可信度。按照中国人普遍认同的社会评价标准,“大姑娘家”应当具备成熟、文静、矜持、富有涵养等秉性,而对话中的“戈”与“李”在办公室里吵吵闹闹,显然不是大姑娘应有的素养,容易成为人家取笑的 对象。

李:对。

余:要不然那男的不可能一下子就变那么坏。

牛:对对。

上例参与者谈论人的作风问题,言者(余)首先运用类指成分“一个堕落的男人”引出自己的立场,认为堕落的男人背后往往有堕落的女人,这也是一种为大多数人普遍接受的立场。说明他试图通过诉诸普通人的一般经验和价值观来传递自己的立场,并取得他人的认同。后续对话中,言者(李)与“牛”分别使用话语标记“对”和“对对”赞同前述观点,也从侧面证明了“余”的立场表达策略达到了预期的目标。

四、“一个+NP”类指句的语用功能

在功能语言学派看来,一切言语行为都是有目的的,“语言的组织形式完全是出于社会交际目的的考虑”[18](68)。在某些场合下,说话人表达自己的立场时,有时不会“就事论事”,而会故意“虚晃一枪”以达到某种语用目的。“一个+NP”类指句就是在这一语用目的驱动下逐渐浮现出来的。其话语功用主要体现为以下两个方面。

(一) 扩大言者的论断辖域,增强立场表达力度

言者运用“一个+NP”类指句的主要目的是拓宽其命题的指称范围,扩大论断的辖域并暗暗加大例证的权重,增强立场表达的力度。这里以“一个人”为主语/话题的类指句为例,简要分析。

(24) 一个人如果对自己、对生活完全丧失了希望,那他是无法活下去的。

(25) 一个人长到几十岁,很少是白吃饭的。

(26) 一个人把机会错过了,说不定就错过了一生!

(27) 一个人把他人的隐私公之于众,是一种可耻的行为。

(28) 一个人光有梦想是不够的,还要有实际 行动。

(29) 一个人活着对社会的进步和他人的利益具有积极作用,就是有价值;反之就没有价值。

(30) 一个人如果没有正确的立场,跟着感觉走,是非常危险的。

(31) 一个人心碎了,没有别的希望,这就算完了。

例(24)~(31)中的主语/话题“一个人”均为类指表达,在语义上是无定性成分。与非类指格式相比,类指格式的“一个+NP”外延受到抑制,内涵得以凸显。其后接的谓语核心语均表达了某种认识或评价,说话人借助主语/话题在指称对象上的兼容性与拓展性能够将自己的经验普遍化,从而暗暗增加例证的权重,强化立场表达的力度。这样的论证策略更易为听者(读者)接受。

(二) 构建共享的价值观,促进交际高效进行

就言者/听者交际双方而言,类指句的使用有助于构建共享的价值观。因为借助指称范围的扩大化,类指句表现出了一种人际上的包容性,它可以彰显参与者之间对彼此立场的趋同和共情,在言者的表达与听者的理解之间起调和作用。会话参与者对于指称意义的建构和理解依赖于局部的上下文语境与宏观的社会文化语境,双重语境为指称的扩张性转换提供了可能。请看下面几例:

(32) 一个人从小具备了语文应用能力,将终身受益。

(33) 一个有抱负的人,要善于驾驭环境,自用其才。

(34) 一个大学生怎么这么没有素质?

上述三例,言者分别通过词汇手段(表评价的动词短语“终身受益”与表情态的副词“要”),或句法手段(反问句),一方面援引包括言者自身在内的价值体系的评判标准,表达与所处外部环境和社会评价一致的立场,另一方面又试图唤起听者的认同,建立共享的价值观。如上述例句中言者对“一个人”“一个有抱负的人”和“一个大学生”等不同主体应具备特征的预期,反映了言者本人和所处环境与社会的共同认知,其目的就是强调评价的广泛性和接受度,同时试图通过共享的价值观引发听者的共鸣,降低与听者产生不一致立场的可能性,最终促进交际的高效进行。

言者的清晰表达与听者的高效理解永远都是成功交际的条件与基础。为了使听者更好地理解自己传递的话语立场,言者通常会使用一定的语言策略来推动交际互动。而类指性的认识和评价句往往能够成为互动的共同基础,因为类指“可以创建交互主观性的纽带”[1](118)。“一个+NP”类指句所具备的这些语用功能最终促进了共享立场的浮现,保证交际的顺利进行。

五、结论

类指成分“一个+NP”居于主语/话题位置上时,全句通常具有表达认识立场或评价立场的功能。其中,表达认识立场的用法约占总数的61.6%,主要依靠情态词或疑问句来实现。表达评价立场的用法约占总数的38.4%,大多通过评价义形容词来实现。“一个+NP”类指句的这两个功能与其“宣扬普遍道理”[2]的句式义有关。当然,日常交际中所谓的“普遍道理”未必是客观事实或事理,它有时反映的是大多数人普遍认同的立场。

互动交际中,“一个+NP”类指句语义上的特点与言者的交际期待促成了它们的高频使用,因为“会话中,参与者倾向于以个人和社会预期及信仰为基础进行类指,而且,这些话语的使用和解读对于互动的上下文极为敏感”[1](117)。“一个+NP”类指句的使用对于言语行为和交际目的的达成具有重要作用,其话语功用主要体现为两个方面:其一,扩大言者的论断辖域,增强立场表达力度;其二,构建共享的价值观,促进交际高效进行。

注释:

① Berman所言三个维度为:方向(orientation)、态度(attitude)和类指(generality)。其中“方向”指的是信息发出者、语篇和信息接受者之间的关系,“态度”包括知识、义务与情感,“类指”包括指称和定量。

② 语料库中,“一个+NP”直接后接情感动词或形容词之类的用法极为罕见,偶见少量的情感动词与之共现。不过从全句来看,仍然不属于情感立场的表达。如“一个人如果喜欢上这种独语形式是可怕的事”一例,虽然有情感动词“喜欢”,但是它表达的是对行为后果做出的评价。

③ “社会文化立场”(sociocultural stance)是相对于“个人立场”(individual stance)而言的。

④ 该句前面可添加“别人(会想/说)”之类的表述,如“别人会说你一个大姑娘家也不怕人家笑话”。

[1] Scheibman, Joanne. Subjective and intersubjective uses of generalizations in English conversations[C]// Englebretson, Robert. Stancetaking in discourse: subjectivity, evaluation, interaction. Amsterdam: John Benjamins, 2007: 111−138.

[2] 刘丹青. 汉语类指成分的语义属性和句法属性[J]. 中国语文, 2002(5): 411−422.

[3] 徐盛桓. 指类句研究的认知-语用意蕴[J]. 外语教学与研究, 2010(2): 83−91.

[4] 吴炳章. 指类句的指类功能实现机制探讨[J]. 外语教学与研究, 2010(2): 92−96.

[5] Du Bois, John W. The stance triangle[C]// Englebretson, Robert. Stancetaking in discourse: subjectivity, evaluation, interaction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007: 139−182.

[6] 刘娅琼, 陶红印. 汉语谈话中否定反问句的事理立场功能及类型[J]. 中国语文, 2011(2): 110−120.

[7] 乐耀. 从互动交际的视角看让步类同语式评价立场的表达[J].中国语文, 2016(1): 58−69.

[8] Clark, Herbert H. Using language[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[9] Berman Ruth A. Introduction: Developing discourse stance in different text types and languages[J]. Journal of Pragmatics, 2005, 37(2): 105−124.

[10] Biber, Douglas, Edward T. Finegan. Styles of stance in English: lexical and grammatical marking of evidentiality and affect[J]. Text, 1989(1): 93−124.

[11] Mushin, Iiana. Evidentiality and epistemological stance: Narrativeretelling[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company, 2001.

[12] 吕叔湘. 现代汉语八百词[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.

[13] 吕叔湘. 中国文法要略[M]. 北京: 商务印书馆, 1982.

[14] Heritage, John. The limits of questioning: negative interrogatives and hostile question content[J]. Journal of Pragmatics, 2002, 34(10): 1427−1446.

[15] Koshik, Irene. Wh-questions used as challenges[J]. Discourse Studies, 2003, 5(1): 51−77.

[16] Keisanen, Tiina. Patterns of stance taking: negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation[M]. Oulu: Oulu University Press, 2006.

[17] 刘月华, 潘文娱, 故韡. 实用现代汉语语法[M]. 北京: 商务印书馆, 2001.

[18] 方梅. 动态呈现语法理论与汉语“用法”研究[C]// 沈阳, 冯胜利. 当代语言学理论和汉语研究. 北京: 商务印书馆, 2008.

On the expression of discourse stanceof the generic sentence “yige +NP”

YAO Shuangyun, YU Wei

(Research Center for Language & Language Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

In modern Standard Mandarin, the fundamental discourse function of the generic sentence “yige +NP” when serving as the subject (or topic) is to express the discourse stance, which is often used to convey “epistemic stance” and “evaluation stance.” And the generic sentence “yige +NP” is used to express the discourse stance by speakers for two main pragmatic purposes: The first is to broaden the inferential scope of the speaker’s statements and to enhance the speaker’s personal stance; The second is to establish a shared belief system between the speaker and the listener so that the communication efficiency could be improved as a consequence. This sentence pattern usually requires the co-occurrence of three factors of stance, generally accompanied with the transformation of the reference for the expression of a greater degree of interactive subjectivity.

the generic sentence “yige+NP”; stance-taking; the transformation of the reference; interactive subjectivity

[编辑: 苏慧]

2017−05−08;

2017−10−08

华中师范大学中央高校基本科研业务费重大培育项目“自然会话中的立场表达研究”(CCNU17202003)

姚双云(1972—),男,湖南邵阳人,华中师范大学语言与语言教育研究中心教授、博士生导师,主要研究方向:汉语语法;喻薇(1980—),女,湖北武汉人,华中师范大学语言与语言教育研究中心语言学及应用语言学专业博士研究生,主要研究方向:现代汉语语法

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.01.027

H14

A

1672-3104(2018)01−0205−06