两个经典实验教学中常见问题的思考

2018-01-31汪兴泽殷俊才

汪兴泽+殷俊才

摘 要 针对高中阶段“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌实验”教学中的常见问题进行探讨,阐述这两个实验在特定的历史背景下所具有的划时代意义。

关键词 肺炎双球菌 噬菌体 DNA 遗传物质

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

人教版“DNA是主要的遗传物质”一节内容以基本史实为线索,意图引导学生体验科学探索的历程,领悟科学研究方法。“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”是生命科学史上2个著名的经典实验,但中学中不少师生对这两个实验的认识存在着一定的偏差。

1 “肺炎双球菌的转化实验”教学中常见的问题

“肺炎双球菌的转化实验”教学中最常见的问题是简单地认为该实验证明了DNA是遗传物质。因此“什么是遗传物质?”就成为值得探究的问题。

20世纪早期,大多数科学家认为遗传物质是蛋白质。该观点的流行源自科赛尔,他认为决定染色体功能的是蛋白质。此外,科赛尔的学生莱文提出的“四核苷酸假说”认为DNA是一种类似糖原的多聚体,不具备遗传物质中所必需的多样性,不可能作为遗传物质。

1928年,英国的格里菲斯报道了一系列有趣的、但又令人迷惑不解的肺炎双球菌转化现象,提出已经被加热杀死的S型细菌中存在转化因子将R型活菌转化为S型活菌的假说。格里菲斯的这一发现激发了一些科学家极大的兴趣,艾弗里就是其中最杰出的一位。早在1933年,艾弗里的同事埃洛维就制备了转化因子的粗提取溶液,只是进一步纯化转化因子很困难。相继的探究中艾弗里、麦克劳德和麦卡蒂发现:用有机溶剂除去提取物中的蛋白质,提取物仍能转化;分别用降解蛋白质的酶和降解RNA的酶处理提取物后对转化无影响。这些实验结果排除了蛋白质和RNA是转化因子的可能性。1943年,在艾弗里实验室工作的麦克劳德和麦卡蒂从S型菌中分离出具有活性的“转化因子”,并鉴定出该物质为“一种高聚合的、黏性的脱氧核糖核酸的钠盐”。1946年,艾弗里及同事发现分解DNA的酶能破坏提取物的转化能力。所有这些结果都暗示了DNA是转化物质。于是,艾弗里得出:DNA是转化因子。这是个颇令人回味的描述。

人教版教材介绍“实验结果甚至出乎艾弗里自己的预料,于是艾弗里提出了不同于当时大多数科学家观点的结论:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质”。可见,教科书也没有简单地描述该实验证明了DNA是遗传物质。

尽管艾弗里等提出自己的观点时很谨慎,但仍有一些科学家对艾弗里的观点持怀疑态度,且由于他们从S型肺炎双球菌中纯化出的活性转化因子——DNA,纯度最高时仍含有0.02%的蛋白质。也许正是对艾弗里结论的质疑,促使赫尔希和助手蔡斯进行了著名的噬菌体侵染细菌的实验。

2 “噬菌体侵染细菌的实验”教学中常见问题的思考

“噬菌体侵染细菌的实验”教学中最常见的问题是简单认为实验结果证明蛋白质没有进入大肠杆菌,而DNA进入大肠杆菌内。

噬菌体侵染细菌的部分实验过程如图1所示。

赫尔希和蔡斯的实验结果表明,大约75%的噬菌体蛋白质和15%的DNA释放到上清液。多数噬菌体的蛋白质在上清液中,而DNA在沉淀物里,这暗示了噬菌体的蛋白质外壳仍留在外面,DNA进入细菌细胞中。赫尔希和蔡斯进一步研究发现,感染细菌产生的子代噬菌体35S的放射性低于亲代放射性的1%,32P的放射性超过亲代放射性的30%。这表明病毒蛋白作为一种保护层促使噬菌体吸附到细菌上,使得噬菌体DNA能够注射到宿主细胞中。同时,他们又认为由于分离技术的不确定性,不能断言该实验为DNA是遗传物质提供了确凿的证据,需要进一步的研究来确定遗传物质的本质。

人教版教材的相关叙述是:“用35S标记一组感染实验,放射性主要分布在上清液;用32P标记一组感染实验,放射性主要分布在沉淀物中……进一步的观察发现:细菌裂解释放的噬菌体中可以检测到32P标记的DNA,但卻不能检测到35S标记的蛋白质。”可见,教材的叙述看似赘述,却是符合事实的。

3 后续的相关研究

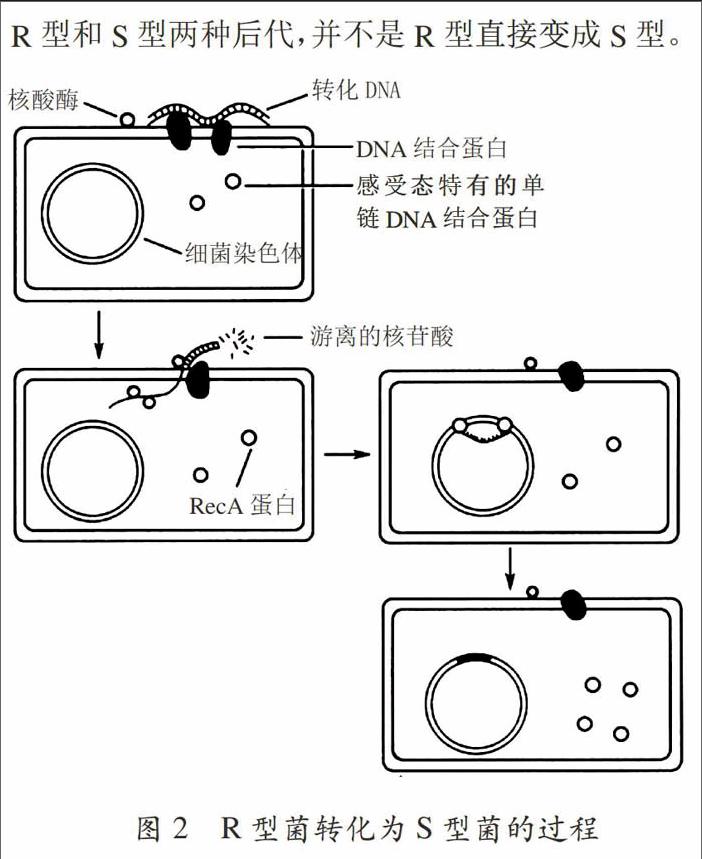

随着科学技术的发展,科学家对S型细菌的DNA将R型菌转化为S型细菌的大致过程(图2)有了进一步的了解。研究表明少数R型活菌会处于感受态,膜表面会出现多种负责DNA的结合、切割及加工等的蛋白质,其中细菌自溶素等蛋白质能使细菌细胞壁部分溶解,暴露出细胞膜上的DNA结合蛋白和核酸酶等。被加热杀死的S型肺炎双球菌可释放出DNA片段,这些DNA片段遇到感受态的R型菌时,就会与细胞膜表面的DNA结合蛋白结合,激活邻近的核酸酶,其中一条链降解,另一条链则被吸收到受体菌内。进入受体细胞的单链DNA与相关蛋白质结合,形成有效保护单链DNA的复合物,并将其引至受体菌DNA处。供体单链DNA片段在另一些蛋白质参与下与受体菌的DNA同源重组,形成一个杂种DNA区段。随着受体菌DNA的复制和分裂生殖形成R型和S型两种后代,并不是R型直接变成S型。

T2噬菌体侵染细菌的过程大致是:噬菌体的尾部吸附到细菌细胞壁后,释放溶菌酶,在细胞壁上打开一个缺口,尾鞘收缩,头部的DNA注入细胞内。噬菌体DNA进入细菌细胞后,逐渐控制细胞的代谢,巧妙地“绑架”宿主细胞,大量复制产生子代噬菌体的DNA和蛋白质,并装配成完整的噬菌体颗粒。到后期,噬菌体促进溶菌酶的释放,溶解宿主细胞壁,促使细胞裂解,释放出成熟的子代噬菌体。据观察,T2噬菌体在37℃下,10 min左右开始出现完整的多角形头部结构,只需数十分钟就可以产生100~300个子代噬菌体。

4 两个经典实验的历史意义

两个经典实验到底能不能证明DNA是遗传物质呢?那首先得思考什么是遗传物质。通常,遗传物质是指亲代与子代之间传递遗传信息的物质。那什么是遗传信息呢?教材中表示遗传信息蕴藏在4种碱基对的排列顺序之中。但因表观遗传学的快速发展,遗传信息的概念得到了进一步的发展。表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变。可以认为,基因组含有两类遗传信息:一类是传统意义上的遗传信息,即DNA序列所提供的遗传信息;另一类是表观遗传学信息,它提供了何时、何地、以何种方式去应用遗传信息的指令。正如卢因所言:“我们不知道除了DNA序列之外是否还需要其他形式的信息。”可见,即使现在,对遗传物质给予一个完美的定义也不易。endprint

事实上,无论艾弗里还是赫尔希、蔡斯等在最初表述自己的观点时都很谨慎。除了严谨的科学态度之外,还因为1952年之前人们对DNA的结构还不清楚。那么,是谁第一个认为这两个经典实验证明了DNA是遗传物质的呢?据记载,1952年4月在牛津召开的普通微生物学会议中,年轻的沃森在解释了赫尔希与蔡斯的试验后,为DNA是遗传物质进行了辩护。可见,两个经典实验能否证明DNA是遗传物质在当时就有争议。

沃森在其所著的《基因的分子生物学》一书中介绍“从这些实验获得结果清楚无误地表明:在后代噬菌体中能够检测到大量母代噬菌体的核酸,而没有任何母本蛋白质。此外,还证明了几乎没有母本蛋白质进入细菌,而只能吸附到细菌的外壳上,当DNA进入细菌细胞后这些蛋白质就没有任何功能了”“利用某些病毒,现在可以进行更令人信服的实验。例如,从小鼠多瘤病毒纯化的DNA可以进入小鼠细胞,启动病毒繁殖的周期并产生数以千计的新的多瘤病毒”。

此外,人教版教材有如“前后经历24年,人们才确信DNA是遗传物质”之类的描述。教材用“确信”而不用“证明”二字,正是对这段历史的尊重。

自莱文提出的“四核苷酸假说”认为“DNA不可能作为遗传物质”,到现在“DNA是遗传物质”深入人心,这两个经典实验功不可没。笔者认为:两个经典实验使科学家意识到DNA具有重要的功能,使得包括沃森在内的一些科学家很快接受了DNA就是遗传物质的观点,激发了科学家研究DNA的巨大热情,因而具有划时代的历史意义。正如查哥夫所说,只有在后沃森和克里克时代,核酸才从无人问津走到生物学思考的中心。

综上所述,无论是20个世纪50年代科学家,还是现行人教版教材,都没有简单地认为两个经典的实验证明了DNA是遗传物质。如果高中生物老师能够在教学中利用这两个实验,关注特定的历史背景,加深学生对科学事实的印象;关注其中的细节,通过恰当地提问,激发学生思考,比起简单灌输实验结论更有利于培养学生批判性思维和科学本质观,促进核心概念的理解,使学生真正地“知其所以然”。如此,必能使课堂教学生机盎然,提高课堂效率,提高学生生命科学的核心素养。

参考文献:

[1] 洛伊斯.N.玛格纳,生命科学史刘学礼[M].上海:上海人民出版社,2009:360-371.

[2] Avery O T, MacLeod C M, McCarty M.Studies on the Chemical Nature of the Substance inducing Transformation of Pneumococcal Types induction of Transformation by a Desoxyribonucleic Acid Fraction Isolated from Pneumococcus type III.The Journal of experimental medicine[J]. 1944,79(2): 137-158.

[3] Hershey A D, Chase M. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. The Journal of general physiology[J]. 1952,36(1): 39-56.,

[4] 周德慶.微生物教程[M].北京:高等教育出版社,1993:222-223.

[5] 贾文祥.医学微生物[M].北京:人民卫生出版社,2010:45.

[6] 刘志恒.现代微生物学[M].北京;科学出版社,2008:367-368.

[7] Lewin,B,Lynne Cassimeris,Vishwanath R.Lingappa等.桑建利,连慕兰,翟永功等.细胞[M].北京:科学出版社,2009:21.

[8] J.D.沃森等,基因的分子生物学[M].杨焕明等.北京:科学出版社,2009:25.endprint