清同治年间江宁府慈善组织的战后重建

——以江宁府普育四堂为中心

2018-01-30杨逸

杨 逸

(苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123)

在清朝,普育堂是与普济堂有着相似的职能和作用的慈善机构,即收养社会上鳏寡孤独生无所依之人。在江宁府,普育堂不用普济堂之名,而有普济堂之实。江宁府普育堂在太平天国战争中遭遇了毁灭性打击,直至战后才得以新生。近年来,学者们对于善会善堂史的研究方兴未艾,著述颇丰,对于普育堂、普济堂的研究也非常火热,但是学者们对于普育堂的研究多集中于上海普育堂,对于江宁府普育堂的研究却极少。本文以同治年间重建后的江宁府普育四堂为主要的考察对象,力图对重建后的江宁府普育堂的设置以及运营状况作出完整的勾勒与描绘,探讨战后南京新建普育堂的成效以及它与其他在江宁府重建的善会善堂之间的关系。

一、江宁府普育堂的创设与重建

江宁府普育堂始创于雍正十一年,其前身应为江宁府育婴堂。“育婴堂旧在三山门外康熙间建。雍正十二年奉旨改建二堂于聚宝门外之佟园。总督赵宏恩倡捐银九千六百两有奇。置田拨洲又归并旧育婴堂田房租以给衣粮等费”[1]117,随后普育堂“分以四堂,曰老民、老妇、残废、育婴”,时人谓“邑之善政”[2]289。乾隆五十五年,由于经营不力,官府开始考虑对其进行改制。于是“总督孙士毅更易四堂章程,不用董事,详委经历承办”[1]117。官府的直接管理虽起到一定作用,但是好景不长。“咸丰三年春,粤匪倡乱,公私扫地”[3]8。南京在太平军和湘军的争夺中早已被战争破坏得面目全非,而南京原先的慈善机构也都“乱后全废”,江宁府普育堂亦未免灾。

但是为了安置大量的难民和伤患,曾国藩在经理南京善后事宜时除在行营中“立抚恤局博抍难民”之外,在同治三年“又设抚恤局于城内(南城在评事街江西会馆,北城在北门桥),全活难民男妇凡数千人”[3]8。不过效用有限。时任江宁知府涂宗瀛决意重建普育堂,他“得堂之旧址而清厘其产,购剪子巷民基为普育堂,凡难妇、废疾者聚哺之”[2]289,同时“爰就城内秦淮南岸之崇义堂修葺之”“并典道南李光祖空房以处老民残废”[3]8-9,收养了难民一千余人,他还为“少妇之守志者,葺油坊巷故清节堂以居之,仍其名曰清节堂……堂内附义学二所。老妇则以剪子巷故崇义堂屋居之,计养二百余人”[2]289。于是,经过重建后的普育堂、清节堂初具规模,除了收养老民、残废、节妇、孤儿之外还下辖“四义学以交孤儿(普育堂二,清节堂二)”[3]9。到了同治七年冬,总督马端敏公“复建育婴堂于普育堂之道北,共为四堂”之后又设牛痘局,作为普育堂的附属机构[2]289。至此,江宁府在战后慈善机构的重建已基本完成。

二、江宁府重建普育堂的管理与运作

为战祸所导致的孤儿弃婴、流民剧增、伤残暴涨等社会问题突出,重建的江宁府普育堂因此肩负着相当重的责任,这就决定了新普育堂在不断扩大发展机构本身的同时,也必须制定出一套系统严密的章程来保障善堂能够高效严谨地进行管理、履行职能。

(一)普育堂的经费来源

旧普育堂的经费多来源于商民捐款,笔者选取《捐置冬衣银碑》中关于置买冬衣的捐银的相关资料,经过计算发现,旧普育堂当年置办冬衣的捐款共有白银5069两,在这5069两捐银中,士绅商人百姓的捐款总额达到了4479两,占个人捐款总额的88.36%,官员的捐款仅占11.64%[3]520-523。由此可见,百姓绅商的捐款在旧普育堂运营的经费中占据着极为重要的比重。这就决定了旧普育四堂虽然没有完全“脱离官府的协助、监督和控制”而“真正独立于官府之外”[4],但也是一个从一开始就由士绅直接参与管理运营的慈善组织。

虽然新普育堂的管理人员仍然是一些候补官员和地方士绅,但是从经费来源上看,新建普育堂就有着浓厚的官方色彩。

首先在日常运营、管理经费上,普育堂、育婴堂“俱江宁府委员办理,经费由金陵善后局,月拨银五百两,米以田产租谷碾食,不敷,则由谷米局增拨,柴取自洲产。其市房租专款存为修理堂屋及添置市房之用,每月经费不足,即以房租补之,有盈则并入房租内存储,委员报销”[2]289。可知,新普育堂及同治七年开始运营的新育婴堂,其日常运营的经费除了自办资产之外悉数来自于官府下设的金陵善后局和谷米局。《普育堂现行章程》中记载:“堂内向无盐菜钱,历奉善后局盐巡道宪发到各卡局缉获私盐私酱存堂,按月照每人口各发一觔,以济食用。其收发各数分夏冬两季开折呈报……堂内支放银钱各款以及播发清节、育婴二堂并牛痘局用款,现于每月在善后局领湘平银五百两发交总管委员,照章支放汇造清册报销。如用款有余,一俟积成万数,随时并入洲房租款项下添置产业”[3]266。由此可见,除去两堂自有的田产房租所提供的一切收入之外,所有的经费都来源于官府支撑,那么两堂的田产房屋这些资产的来源又是什么呢?

在置买产业的经费上,新育婴堂在重建之初实际上并无产业[3]311,因此两堂的经费实则是一堂的经费。新建普育四堂置买产业的经费除去政府拨款之外都来源于社会捐助。《江宁府重建普育堂志》中完整的记录了自同治四年至同治九年的义捐状况[3]245-249,通过对其中前三年捐款状况的计算可知,绅民捐款只占捐款总额的22.39%,地方官员捐款数目占捐款总数的77.61%,与旧普育堂兴建之初的状况截然不同。因此,该善堂的生存命脉仍然被官府牢牢地抓在手中,看似官民合作的普育堂,实际上与很多同时期的其他善会善堂一样,在很大程度上“依靠国家提供的官费来维持其存续”[5],其运营自然也就由官府主导着。

(二)普育堂的日常管理状况

新建普育堂仍旧分为四堂,分别为老民堂、老妇堂、育婴堂、女残废堂。普育堂堂内分棚,每棚设棚头一名,老妇堂增设帮办棚头一名,协助照管堂内人们的起居生活。“每日黎明由各棚头按照各棚人数领米炊熟,自行分饭。各餐水由堂夫挑贮缸内,柴由女夫掮送门口,归各棚头搬进”[3]258-259。对于堂内的安全状况,普育堂尤为重视。如在老妇堂,还“不准点灯喫烟及烧香念佛等事,以防火烛。每晚委员亲查一次”[3]259。足见防范火烛的重视程度。

普育堂对于居住在堂中的人的外出、作息有着明确的规定。老妇堂“院门晨开夕闭,听其出入”[3]259,并没有更多限制。在老民堂,“每晚再由各棚头催令就寝。院门晨开夕闭,听其出入”,但是不得晚归,“不归者必先告假”。育婴堂、女残废堂规定最为严格:“总院门终日扃闭,隔二日开门一天,听其出入……未晚乃各回棚,迟回概不收入”[3]260。这样的安排体现出了普育堂在日常管理规定上的细致。

普育堂还对烧饭、清洁、妇女络丝等日常生活做了细致的安排:“堂内按雨棚设煮饭笼一座,水缸一口,每早两棚次第炊煮。如有克扣偷漏米薪等事,查出逐之……男妇大小衣服须令勤洗,每日晨起即令各房扫除洁净。……妇女能络丝经者,当不乏人。其不能络者,即自领各店铺鞋袜小帽缝纫以及糊银锭纺纱等事,俾得日觅工钱添补衣物……”

对于送堂内孩子读书之事,普育堂尤为重视,这体现出一种较为传统的“教养兼施”的救助主张[6]。新建普育堂以“人一生成败全在幼稚之年,堂内小儿不下数百,若不因材成就,似失故人教养兼施之意”为出发点,“设义学二塾,选令小儿之秀者入学读书,笔墨书纸由堂发给”,当“二塾学生足额后,再于每年酌挑小儿十余名拨送清节堂二塾内附读,笔墨书纸仍由堂供给。”“每月初二、十六两日,堂委分查功课。一俟小儿年至十三岁以上,即令出堂学习生意,不但本人可自觅生活,为有用之人,而堂中去一人又可补一人,其造就为无穷矣”[3]263-265。

在雇佣杂役方面,普育堂也有所规定。堂内延请医士“专诊各堂病症。药饵之资每月需用若干,随册开报”[3]265。为了能够及时救火,堂内还设置了一座水龙,“分派四甲长管领,水夫二十名,每名给押帐钱一千文,号甲一件,遇出救时,搬带水具随龙赴救,每次赏号钱一千四百文”[3]262。义塾也对外延请先生教习孩子们。章程规定:“延请教读二位,每月月送脩金六两,食米三斗,柴薪百五十觔,灯油茶水钱四百文,每岁贽敬钱四百文,每节节敬钱一千文,开塾酒席一桌”[3]262。如果堂内出现死者,普育堂还负责出棺将其掩埋。“大小棺木均用杉木板随时制备,并于佟园老堂基,设义地一块。病故者,本堂夫役装棺后即抬至该地挨次掩埋”[3]265,可见,普育堂还承担着帮助其他各堂“无以入葬”之人“施以棺材”这样类似施棺会的职能[7]。普育堂下附设牛痘局,“以普育堂总其成焉”[2]289。

由此可见,江宁府新建的普育堂是一个有着多重职能的综合性慈善机构,从向入住者提供饮食住处、收养孤儿、治病种痘、向妇女提供缝纫工作、帮助孩童入学读书,最终再到掩埋死者,可谓无所不包。普育堂作为江宁府的慈善机构之一,发挥着重要的作用。

三、普育堂运作的成效

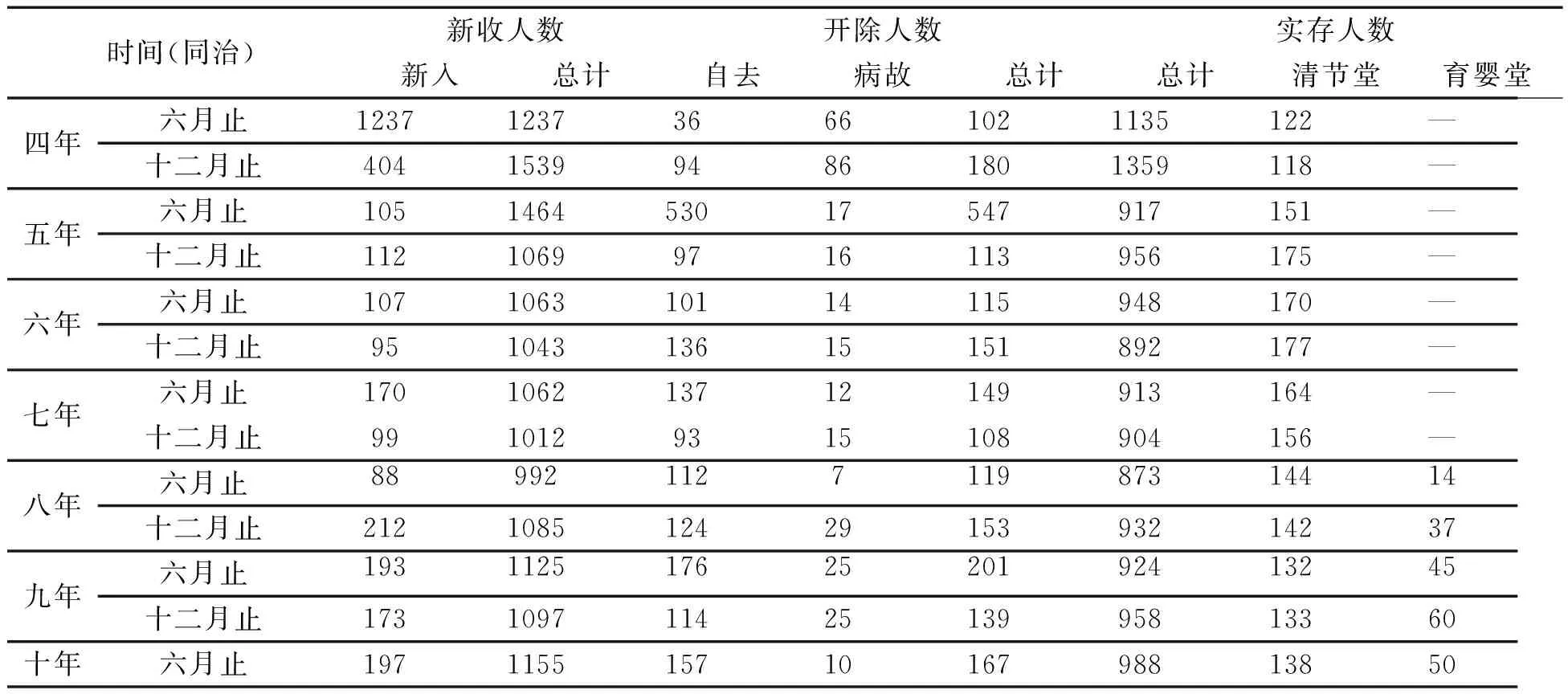

普育堂从建立之初,其目的就是收纳因为战争带来的一些老无所养幼无所依的人,发挥着慈善救人的重要职能。因此,我们可以通过分析收养人数的状况得出有关普育堂运作的一些基本情况的结论。如表1所示:

表1 同治年间重建普育四堂收养人数表[3]10-16

可见,自同治四年开始,普育堂收纳老弱残废1 237人,至同治十年上半年止,普育四堂收养人数在992人至1464人之间浮动。就收养人数而言每年基本处于千人之上,可说作为慈善组织救助的人数已不算少。在同治四年十二月至同治五年六月之间,自去530人,在普育堂最大收养能力不变的情况下,我们可以推断战后最初的创伤阶段在同治五年6月时就已经过去。与之相对的是包含在普育堂收养总人数之中的清节堂人数不减反增,从中可以推断出,这自去的530人中大多应是已能自谋出路的男性。与自去人数相对的是普育堂内病故人数的情况,除同治四年这一年中病故人数较多外,之后每年普育堂的病故人数都处于一个比较低的数值,这说明了这些人确实是自然病故,而从同治五年起,普育堂也确实不再大规模收养伤患,履行着它正常状况下的正常职能。

四、结论

江宁府普育四堂的战后重建折射出传统慈善组织在步入近代后的一种适应特定时空背景、环境而做出的调整和变化,这样的变化只有通过某些“渠道,变迁才可以理解、可以演化为现实,并由此渗透到社会之中”[8]。

作为一个地方性慈善组织,江宁府普育堂不仅功能综合多样,而且在很大程度上帮助官府解决了战后难民的安置问题,成效十分明显。而在同治年间江宁府重建的所有慈善机构之中,新修的普育堂又处于其中的中心位置,有着独一无二不可替代的重要地位。这种中心地位主要体现在以下三个方面:

一是从地理位置上,“普育堂今设朱雀航(俗曰南门内桥)南岸之东(俗曰门东)剪子巷道南(东至李氏老屋,北至大街,西至方家小巷,南至上江新考棚),”南京重建的一系列慈善组织与之所距甚近。其中,“崇义堂今改为老妇堂(在普育堂道北之东首),……清节堂乃鹾商以年未三十之嫠在油坊巷口西首与义学堂毗连,兵燹后存屋均无多,合修为一宅……新建育婴堂在剪子巷道北(今普育堂斜对门)……义学四,二在普育堂,二在清节堂。”[3]17-19新建育婴“堂设江宁南门内剪子巷,与重建普育堂对峙。门向坐东北朝西南”[3]284。其中普育堂重修后建成最早,其他善堂善会建成后大多都要从普育堂中输送一部分人到新修善堂中居住,如清节堂、新育婴堂等,因此不宜过远。

二是从经费上来看,大多数新修善堂善会的经费来源并不直接来自于抚恤局和善后局,而直接来源于普育堂。如清节堂,“堂内应发米薪各款均由普育堂按月拨发,分季另造报销清册呈府核转并将收支总数,开折交普育堂汇报请销”[3]271。而牛痘局“局内月领款项均由普育堂按月拨发,另造清册报销”[3]283。新育婴堂“堂内支放银钱各款以及播发清节、育婴二堂并牛痘局用款,现于每月在善后局领湘平银五百两发交总管委员,照章支放汇造清册报销”[3]266。如此,普育堂直接掌管着其他附近各善堂包括义学的一系列开支费用,可说在经费上也处于各善堂之中的中心地位。

三是从善堂功能上来看,其余各善堂对于普育堂都有依赖之处,其中最明显的就是死者的掩埋工作,需要依赖普育堂进行处理。普育堂不仅在佟园有一块义地可供各善堂病故之人掩埋,而且对棺材购置也有扶助,“节妇在堂内病故,给发锞资五百文,普育堂所作板棺一具。”[3]276由此视之,同治年间重建的普育堂对于南京城内的其他慈善组织的重建而言都具有着相当重要的积极影响,而重建江宁府普育堂其本身也是清政府重建南京的重要一笔。

[1] 吕燕昭,姚鼐,等.嘉庆新修江宁府志[M].中国地方志集成影印本.香港:凤凰出版社,2008.

[2]蒋启勋,赵佑宸,等.同治续纂江宁府志[M].中国地方志集成影印本.南京:江苏古籍出版社,1991.

[3] 涂宗瀛.江宁府重建普育堂志[M].金陵全书.南京:南京出版社,2015.

[4] 王卫平,黄鸿山.清代慈善组织中的国家与社会[J].社会学研究.2007:51-74.

[5]夫马进.中国善会善堂史研究[M].武悦,杨文信,张学锋,译.北京:商务印书馆,2005:447.

[6] 黄鸿山.中国近代慈善事业研究:以晚清江南为中心[M].天津:天津古籍出版社,2011:181.

[7] 陈宝良.中国的社与会[M].杭州:浙江人民出版社,1996:193.

[8]顾德曼(BRYNA G).家乡、城市和国家:上海的地缘网络和认同(1853-1937)[M].宋钻友,译.上海:上海古籍出版社,2004:228.