意识关注下的下肢运动训练对卒中后下肢运动功能的改善

2018-01-30彭素华吴樊李静

彭素华,吴樊,李静

有资料显示[1],脑卒中后遗留下肢功能障碍患者高达70%。下肢运动功能障碍降低部分患者治疗依从性,因而治疗效果不理想。有研究表明[2],意识关注下的下肢运动训练能够有效改善卒中后患者下肢运动功能障碍,提高日常活动能力。基于此,本研究对卒中后患者实施意识关注下的下肢运动训练,以寻求更适宜的训练方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年6月至2016年7月我院收治的卒中后下肢运动功能障碍患者86例,按照随机数字表法分为观察组和对照组,每组43例。观察组中,男22例,女21例;年龄48~69岁,平均(57.36±7.26)岁;病程22~43 d,平均(34.27±5.31)d;卒中类型:脑出血16例,脑梗死27例;偏瘫侧:左侧24例,右侧19例;病变部位:基底节18例,丘脑16例,额叶9例。对照组中,男25例,女18例;年龄49~68岁,平均(57.49±7.28)岁;病程20~41 d,平均(34.35±5.21)d;卒中类型:脑出血15例,脑梗死28例;偏瘫侧:左侧26例,右侧17例;病变部位:基底节20例,丘脑17例,额叶6例。2组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:符合脑卒中诊断标准并且经MRI检查证实[3];②病程≤2个月;③经医院伦理委员会批准,患者均知情同意。排除标准:①严重脏器功能衰竭者;②伴有严重认知、言语、视听等躯体功能障碍;③既往患有股骨头坏死、类风湿性关节炎及膝、髋关节骨关节炎等疾病;④蛛网膜下腔出血、凝血功能障碍;⑤生命体征不稳定,双下肢肌张力增高。

1.3 治疗方法

所有患者均给予常规药物治疗。

对照组给予常规运动训练。①训练下肢关节活动度,包括坐位、立位、起坐、站立等训练,并且进行负重、平地走训练。②对下肢进行屈曲、屈膝的桥式训练,并且进行翻身、平衡、转移训练。③进行简单脱袜、穿鞋、洗澡等简单日常生活能力训练。60 min/次,2次/d,持续训练8周。

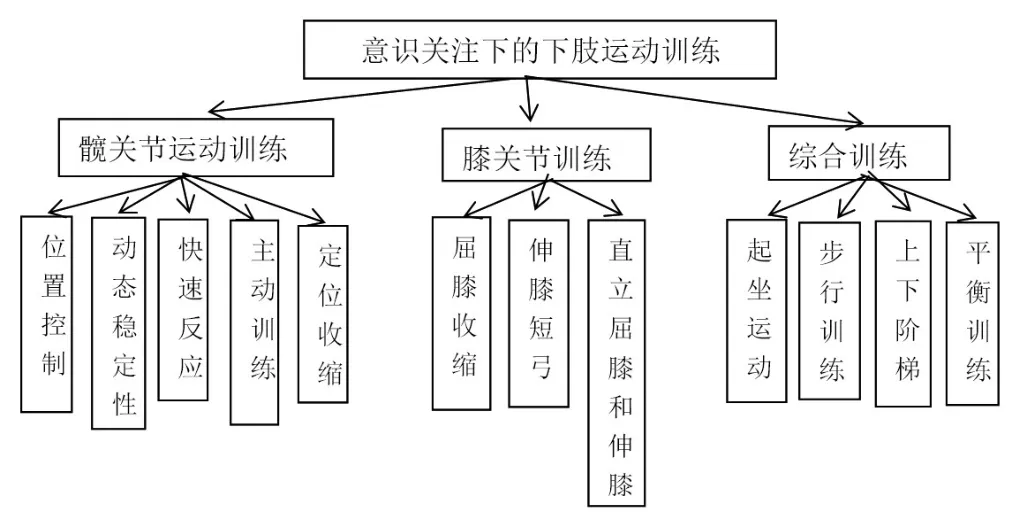

观察组给予意识关注下的下肢运动训练。将患者安置于安静环境中,并且将训练内容通过录音机播放出来,治疗师随着播放内容进行动作示范,嘱咐患者集中精力关注治疗师动作,使其找到运动感觉,并且掌握正确运动模式。在意识关注下对患者实施下肢运动训练,对患者下肢情况进行检查和综合评估,根据评估结果制定科学合理的运动训练,其方式遵循由易到难原则。①髋关节运动训练:患者于仰卧屈膝位进行训练。位置控制:将髋关节外展和外旋分别为0°时作为中立位,指导其保持下肢中立位。动态稳定性:患肢与患侧髋关节于中立位保持稳定,健肢主动进行内外旋转运动。快速反应:将患侧下肢从内旋位放置到健肢外侧,从而锻炼外旋肌。主动训练:健肢在中立位保持稳定,患侧髋关节进行向心和离心收缩的内外旋转运动。定位收缩:健肢保持中立位稳定,主动对患侧髋关节进行内旋内收运动,根据治疗师指示位置,对膝关节进行定位收缩训练。②膝关节训练:屈膝收缩:取屈膝仰卧位,在屈曲30°、60°、90°的位置,对膝关节进行定位收缩运动。伸膝短弓:患者取仰卧位,对患足施压,增加本体感觉输入,并且在规定范围内进行伸膝运动。单腿直立伸膝和屈膝:取站立位,逐渐抬高健肢,使患肢承受体重;双侧逐渐屈膝和站直,并且进行交替运动。③综合训练:起做训练:在无靠背座椅上进行,屈髋、前倾头颈与身体、伸髋、伸膝、挺直躯干等。步行训练:包括站立和行走,有治疗师或家属扶持,保持躯干直立,目视前方,逐渐踏步行走。上下阶梯训练:借助楼梯扶手,健足踏上台阶后,利用身体重心将患足上抬;下阶梯时利用健足支撑身体,使患足下阶梯。平衡训练:在平衡杠和平衡训练台上进行步态平衡训练,逐渐增加训练难度。60 min/次,2次/d,持续训练8周,见图1。

图1 意识关注下的下肢运动训练

1.4 观察指标

①下肢运动功能:分别于治疗前后采用Fugl-Meyer运动功能量表[4](Fugl-Meyer assessment scale,FMA)评估。②平衡功能:分别于治疗前后采用Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS)[5]评估。③步行功能:分别于治疗前后采用功能性步行量表(functional ambulation category scale,FAC)[6]评估。④“起立-行走”计时测定(time up and go test,TUGT):分别于治疗前后记录2组患者由坐位、起立、行走3 m后返回并且坐下时间,测试3次后取平均值。⑤日常生活活动能力:分别于治疗前后采用日常生活能力(activity of daily living,ADL)量表[7]评估。⑥平均步长、步宽、步速测定:分别于治疗前后测量2组患者步长、步宽、步速,测量3次后取平均值。

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 2组患者下肢运动功能比较

治疗前2组患者活动、协调、反射能力和运动速度评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组各评分显著高于治疗前,且观察组显著高于对照组(P<0.05),见表1。

2.2 2组患者BBS评分、FAC评分、TUGT、ADL评分比较

治疗前2组BBS评分、FAC评分、TUGT、ADL评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组BBS评分、FAC评分、ADL评分显著高于治疗前(P<0.05),且观察组显著高于对照组(P<0.05),2组TUGT显著低于治疗前(P<0.05),且观察组显著低于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 2组患者平均步长、步宽、步速比较

治疗前2组平均步长、步宽、步速比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组平均步长、步宽、步速显著高于治疗前(P<0.05),且观察组显著高于对照组(P<0.05),见表3。

3 讨论

脑卒中后下肢功能障碍后,下肢肌肉痉挛和机械性改变使其失去平衡能力,造成偏瘫[8],严重影响生活质量[9]。

目前临床多采用常规训练治疗脑卒中后下肢功能障碍,其中下肢关节活动度训练改善行走、站立等功能,下肢平衡、转移、屈曲训练改善其起坐功能,简单日常生活训练提高日常生活能力[10]。但常规训练缺乏运动意识,不能激发患者潜能与主动参与意识,因而治疗效果不理想。

表1 2组患者下肢运动功能比较(分,±s)

表1 2组患者下肢运动功能比较(分,±s)

组别 例数对照组观察组t值P值43 43——活动能力治疗前3.17±0.32 3.24±0.35 0.968 0.336治疗后4.28±1.26 5.39±1.07 4.403 0.000协调能力治疗前6.37±1.32 6.41±1.24 0.145 0.885治疗后8.13±2.09 9.26±2.15 2.471 0.015反射能力治疗前2.64±0.33 2.67±0.36 0.403 0.688治疗后3.35±1.11 4.25±1.02 3.915 0.000运动速度治疗前2.47±0.41 2.50±0.42 0.335 0.738治疗后3.43±1.07 4.13±1.16 2.909 0.005

表2 2组患者BBS评分、FAC评分、TUGT、ADL评分比较(分,±s)

表2 2组患者BBS评分、FAC评分、TUGT、ADL评分比较(分,±s)

组别 例数对照组观察组t值P值43 43——BBS评分治疗前26.21±6.18 26.37±6.24 0.119 0.905治疗后33.55±10.31 38.67±10.46 2.286 0.025 FAC评分治疗前2.31±0.26 2.34±0.28 0.515 0.608治疗后3.15±0.58 3.67±0.64 3.948 0.000 TUGT(s)治疗前28.27±3.21 28.34±3.25 0.100 0.920治疗后18.62±3.27 14.29±3.12 6.282 0.000 ADL评分治疗前51.54±8.36 51.67±8.43 0.072 0.943治疗后56.64±10.32 62.49±10.28 2.634 0.010

意识关注下的下肢运动训练也是临床治疗脑卒中后下肢运动功能障碍的重要方法。有资料显示[11],脑的可塑性是脑功能恢复的基础,意识关注下的下肢运动训练促使残留的脑功能进行重组,从而替代丧失功能,有利于下肢运动功能恢复。另有研究表明[12],心理神经肌肉理论是意念训练的基础,该理论认为运动的流程图存储于大脑中。而意识关注下的下肢运动训练是将运动意念与实际运动充分结合,前者能够有效作用于中央前回、顶叶后上部等部位,后者则作用于初级感觉运动皮质、运动前区后部等部位。有研究表明[13],意识关注下下肢进行训练,可有效刺激信息传入感受器,有助于脑组织侧支循环建立,促使脑至肌群的运动模式的恢复[14]。有研究表明[15],对脑卒中患者实施意识关注下的下肢运动训练,能够显著改善患者下肢运动功能,提高日常生活活动能力。本研究结果显示:观察组下肢运动功能各项指标、BBS评分、FAC评分、TUGT、ADL评分及平均步长、步宽、步速优于对照组,与上述研究结果基本一致。

表3 2组患者平均步长、步宽、步速比较(±s)

表3 2组患者平均步长、步宽、步速比较(±s)

组别 例数对照组观察组t值P值43 43——平均步长(cm)治疗前31.38±5.16 31.27±5.21 0.098 0.922治疗后35.57±6.19 40.64±6.32 3.758 0.000平均步宽(cm)治疗前7.49±2.16 7.38±2.34 0.227 0.821治疗后9.21±1.34 11.65±2.28 6.050 0.000平均步速(cm/s)治疗前31.36±5.24 31.43±5.32 0.061 0.951治疗后35.68±5.47 40.62±5.61 4.134 0.000

综上所述,对脑卒中患者实施意识关注下的下肢运动功能训练,能够有效提高下肢运动、步行、平衡功能,提高日常活动能力。本研究样本数量和时间限制,应作进一步深入研究。

[1]吴婉霞,徐武华,刘文权,等.强化桥式运动及视觉反馈平衡训练对卒中患者下肢运动功能恢复的影响[J].中国脑血管病杂志,2014,11:15-18,47.

[2]王盛强,黄杰,高春华,等.运动想象疗法结合下肢康复机器人训练对脑卒中亚急性期偏瘫患者下肢运动功能的影响[J].中国康复医学杂志,2016,31:1230-1233.

[3]中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29:379-380.

[4]Dunning K.Fugl-Meyer assessment of sensorimotor impairment[M].New York:spinger,2011:1102-1103.

[5]金冬梅,燕铁斌,曾海辉.Berg平衡量表的效度和信度研究[J].中国康复医学杂志,2003,18:25-27.

[6]范文可,胡永善,吴毅,等.功能综合评定量表效度的研究[J].中国康复医学杂志,2003,18:325-329.

[7]Lawton,Brody.Activity of Daily Living Scale,ADL[S].

[8]Kwakkel G,van Wegen EE,Meskers CM.Invited commentary on comparison of robotics,functional electrical stimulation,and motor learning methods for treatment of persistent upper extremity dysfunction after stroke:a randomized controlled trial[J].Arch Phys Med Rehabil,2015,96:991-993.

[9]石素宁,于洪宇,丛壮,等.靳三针结合运动疗法对脑卒中偏瘫患者下肢功能的影响[J].中国康复医学杂志,2014,29:669-671.

[10]孙丽,张莲芳,董继革.助力电刺激辅助步行训练对脑卒中足下垂患者下肢运动功能的影响[J].中国现代医学杂志,2014,24:82-85.

[11]彭素华,吴樊,李静.针对关键障碍点的任务导向性训练对卒中后下肢运动功能的疗效观察[J].中国妇幼健康研究,2016,27:534-535.

[12]方梅,雷艳,刘恒,等.运动想象足背屈联合辅助站立平衡训练对脑卒中偏瘫早期病人下肢运动功能康复的影响[J].护理研究,2015,29:3253-3255.

[13]王俊,廖麟荣,杨振辉,等.运动想象结合下肢康复机器人训练对脑卒中患者步行障碍的影响[J].中国康复医学杂志,2015,30:542-546.

[14]屈亚平,孙丽,朱琳,等.平衡训练系统辅助特定任务性平板步行训练对卒中患者下肢运动功能的影响[J].中国脑血管病杂志,2014,11:233-237.

[15]张有超,李斌,范录平,等.早期介入运动想象疗法对急性脑卒中偏瘫患者下肢运动功能及日常生活活动能力的影响[J].临床神经病学杂志,2016,29:296-298.