瓦日铁路湿陷性黄土路基隐伏病害检测及整治技术

2018-01-29柴金飞马伟斌马超锋牛亚彬安哲立

柴金飞,马伟斌,2,马超锋,2,赵 鹏,牛亚彬,常 凯,安哲立,单 宇

(1.中国铁道科学研究院 铁道建筑研究所,北京 100081;2.中国铁道科学研究院 高速铁路轨道技术国家重点实验室,北京 100081)

随着我国西部地区的不断发展,黄土地区的建设规模逐渐扩大,但黄土多为不饱和土,结构特殊,遇水会发生湿陷等问题[1],并产生脱空病害。因此,国内学者针对湿陷性黄土湿陷、脱空等病害开展了大量研究。彭华等[2]分析了常见铁路路基病害的类型、机理;柳墩利[3]综合运用理论分析、数值模拟、现场试验、数理统计等手段,研究了水泥改良黄土加固机理;黄世斌[4]探讨了在该过程中湿陷性黄土地层的合理力学指标及沉降与载荷的变化规律;王斌[5]通过对兰州铁路局管辖内沿线各种路基防护与支挡工程防治措施进行分析,阐述了各种防治处理措施的特点;李玉华[6]介绍了采用灰土挤密桩处理湿陷性黄土路基的施工技术;钱征宇[7]分析了湿陷性黄土的主要工程特性;杨有海等[8]利用有限单元法分析了黄土路堤边坡的作用机理。

本文针对瓦日铁路站场路基隐伏病害进行现场踏勘,并应用地质雷达探测、地质钻探、孔内视频探测等综合检测技术,判断K132+776.79—K132+841.53段线路下方的路基病害情况并实施综合整治方案。

1 工程概况

1.1 病害概况

瓦日铁路孟门站站场上下行正线K132+776.79— K132+841.53段因降雨造成路基松软塌陷与线路下沉(见图1)。勘察发现在下行K132+790处接触网杆塌坑处疑似有延伸到线路方向的空洞,空洞顶距路基面约2.4 m;上行K132+795处10根枕木悬空,空洞坑深约4~5 m,上部尺寸6 m × 4 m,下部尺寸10 m×6 m;下行线至其东侧排水沟K132+800—K132+830区段沉陷,尺寸30 m×6 m,且下行线K132+790—K132+830区段枕木悬空,有进一步沉陷危险。

图1 部分线路路基病害情况

1.2 地质情况

依据勘察资料,本段主要地层为:①新黄土。浅黄色,黄褐色,坚硬~硬塑,大孔隙,竖向节理发育,具湿陷性,湿陷系数为0.015~0.024,为Ⅱ级自重湿陷场地。②中砂。褐黄色,稍湿,中密,主要矿物成分为石英、长石,局部夹少量圆砾土,粒径为2~30 mm。③砂岩。灰白色,强风化~弱风化,砂质结构,厚层状构造。出露于沟心及半坡。④泥岩。紫红色,灰绿色,全风化~弱风化,泥质结构,厚层状构造,节理发育。出露于半坡,表层全风化呈砂土状。

地震动峰值加速度为0.05g,土壤最大冻结深度为0.91 m。

1.3 原设计方案与工程措施

路堤基床表层填筑A,B组土,基床底层填筑改良土,基床以下填筑C组土;边坡采用冲击碾压36遍,局部窑洞采用回填处理。

2 现场检测

2.1 地质雷达检测

地质雷达法是一种采用窄脉冲宽带高频电磁波信号检测地下介质分布的方法,具有快速、无损、连续探测和实时显示的特点。其工作原理如图2所示。

图2 地质雷达工作原理示意

根据现场情况以及检测目的,在检测区域的上行线、下行线及其中间轨道之间布置了5条主测线以及7条小测线。

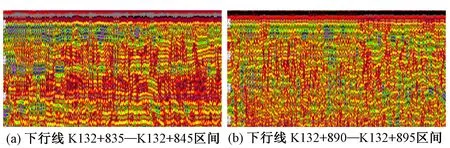

由地质雷达检测图像分析得出:①下行线K132+788—K132+792深度1.5 m以下、K132+880—K132+890深度3 m以下、K132+835—K132+845深度2 m以下、K132+890—K132+895深度2 m以下等区域含松散脱空区,不密实(见图3)。②两线间K132+788—K132+792深度1~3 m处含松散脱空区,不密实。③上 行线K132+756—K132+759深度2 m以下、K132+780—K132+790深度2 m以下、K132+796—K132+805深度2 m以下、K132+712—K132+720深度1.5 m以下、K132+780—K132+788深度1.5 m以下、K132+860—K132+865深度1.5 m以下等区域含松散脱空区,不密实。

图3 部分区段地质雷达探测结果

2.2 地质钻孔探测

地质钻孔探测是获取工程地质信息的最直观的方法,也是地下工程勘测阶段最主要的手段之一。为直观探测瓦日铁路孟门站地基情况,结合地质雷达检测结果,分别设置5条沿铁路线路纵向钻孔测线A-A′,B-B′,C-C′,D-D′,E-E′,F-F′ 和3条沿铁路线路横向钻孔测线1-1′,2-2′,3-3′。 地质钻孔布置及探测结果如图4所示。

图4 地质钻孔布置及探测结果

钻孔探测结果表明:①ZD-1~7,9~10,14~23,27,30,32,34~35,37,40,43~44,57~58,62~63等钻孔存在疑似空腔或裂隙病害,且土质松散。②ZD-8,11~13,24~26,28~29,31,33,38,48~56,59~61钻孔是土质松散区域。

2.3 孔内视频系统

钻孔视频观测是钻孔摄像仪器利用平面反光方式观测钻孔井壁图像,反映钻孔井壁结构、裂隙发育程度、井中其他地质现象等的测井方法。钻孔视频观测相比地质钻探更能直观地观测到钻孔内空腔或裂缝形态及大小。

通过对5条沿铁路线路纵向钻孔测线和3条沿铁路线路横向钻孔测线中的钻孔进行视频观测,获得以下观测结果:①ZD-6钻孔10~13 m深处和15~18 m深处存在地下人工坑洞,如图5(a)、图5(b)所示;②ZD-9 钻孔11~16 m深处存在地下人工坑洞,如图5(c)所示;③ZD-22钻孔8.7 m深处存在5~10 cm的空隙;④ZD-25钻孔1.8~2 m处存在直径约20 cm的小空洞;土质较松散;⑤ZD-29钻孔2.0,3.5,6.7 m深处有约10 cm 深的小空腔;⑥ZD-35钻孔深度12~12.8 m 有脱空区,土质较松散,如图5(d)所示;⑦ZD-40钻孔13.8~16.0 m深处存在严重脱空区,土质较松散,如图5(e)所示;⑧ZD-57钻孔深度1.4~2.9 m为空洞,浓度2.9~8 m土质松散;⑨ZD-58钻孔0.9~1.3 m 深处有空洞,深度1.3 m以下土质松散,孔隙大。

图5 部分路基钻孔视频观测结果

3 病害原因分析

利用现场踏勘、地质雷达探测、地质钻孔探测、孔内视频系统等综合检测技术,发现K132+776.79— K132+841.53段线路下方有较大范围的松散脱空区,并发现有人工坑洞结构。该处原地形为陡坎,有拆迁后的废弃窑洞,因施工时对窑洞处理不够彻底,导致该范围掩埋后的窑洞在列车荷载作用下坍塌。同时该区段存在排水不畅,造成路基松软和线路下沉。根据现场调查和钻孔数据分析,路基填土取自当地附近的新黄土,在深度0.5~25.0 m内。黄土含水率大,具有湿陷性,承载力严重不足,导致该段路基沉降量大,病害严重。在列车动荷载的作用下,土体强度进一步降低,导致路基承载力不足,病害进一步发展及恶化,因此需要尽快处理。

4 整治方案及效果

4.1 整治方案

为保证行车安全,防止病害进一步发展,根据综合检测结果,针对病害区段垂直线路方向各10 m范围内的病害区段制定了“高压旋喷桩止水帷幕+双浆液深部挤密注浆”综合整治方案,即采用双液注浆对地基及路基本体进行加固并在注浆区外围采用旋喷桩帷幕加固。加固前需对正线进行沿线路方向采用钢轨扣轨加固,横向采用钢轨或槽钢进行加固。加固措施应满足列车通过的安全稳定要求。

4.1.1 高压旋喷桩加固

1)K132+776.79—K132+841.53段左侧距线路中心11.05 m采用高压旋喷桩进行帷幕加固,采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺入量不小于40%;旋喷桩直径0.6 m,长22 m,桩间距0.5 m,旋喷桩搭接0.1 m,桩端应进入基岩0.5 m。靠近涵洞范围的旋喷桩,距离涵洞结构外缘0.6 m。

2)旋喷桩施工前必须进行成桩试验,以掌握该场地的成桩经验和各种技术参数。成桩试验推荐参数:高压水泥浆压力一般不小于 20 MPa,提升速度为0.15~0.25 m/min,旋转速度为15~20 r/min。

3)成桩28 d后应进行取芯无侧限抗压强度测试,取不同深度的3个试样作无侧限抗压强度试验。无侧限抗压强度不得小于2.5 MPa,检测数量为总桩数的2‰,且不少于3根。

4.1.2 注浆加固

1)线路正线及两侧塌陷范围采用注浆加固。注浆孔采用交错布置,孔长22~23 m,横向间距1.9~2.5 m,沿线路方向间距2.4 m,线路右侧最外一排按间距1.5 m布置,注浆深度为见基岩面止。浆液采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥,并添加水玻璃。

2)避免集中注浆大面积软化路基,注浆时应间隔2孔,注浆应根据运营管理部门要求进行,一般采用天窗点施工。浆液凝固时间根据现场试验确定,以合理安排注浆孔位,保障松散土体的凝结强度,列车开通要限速慢行确保线路运行安全。

3)钻孔期间发现空洞时,应首先采用中粗砂填充,辅以风压填充,待无法充填干砂后,再进行水泥浆液加水玻璃注浆。

4)在铁路中心及两线间注浆钻孔上部采用φ130套管护壁,长2.0 m。路肩下1.0 m范围内不注浆,防止浆液污染道砟。

5)注浆工作完成28 d后,自检孔取芯检验按总孔数的2%,检验加固效果。

4.1.3 水沟翻修

K132+750—K132+850段线路左侧既有浆砌片石排水沟存在漏水情况,需进行拆除。新建排水沟采用C25钢筋混凝土现场浇注,路肩到排水沟采用M7.5水泥砂浆砌片石防护,厚0.3 m,下设0.3 m厚三七灰土垫层。排水沟浇注完成后要及时养护,防止开裂,避免水下渗。

4.2 整治效果

整治后对该路基病害区段进行了综合检测(见图6),表明原有地下人工坑洞和松散脱空区已充填密实。整治后经过2次持续性强降雨(降雨量均超过50 mm)未出现塌陷与沉降,加固效果良好,说明“高压旋喷桩止水帷幕+双浆液深部挤密注浆”综合整治方案可有效整治地下空洞和松散脱空病害。

图6 路基病害整治后探测图像

5 结语

1)利用现场踏勘、地质雷达探测、地质钻探、孔内视频等综合检测技术可快速、有效和直观地掌握路基情况,为整治地基病害提供依据。

2)该站场路基病害原因是施工时对窑洞处理不彻底,且湿陷性黄土遇降雨后承载力严重不足,导致该范围掩埋后的窑洞在在列车动荷载的作用下坍塌。同时该段落排水不畅,造成路基松软、线路下沉。

3)提出了“高压旋喷桩止水帷幕+双浆液深部挤密注浆”综合整治方案,有效治理了地下空洞和松散脱空病害,可为类似病害提供借鉴。

[1]徐正伟,吴亚平,舒春生,等.湿陷性黄土区桥梁桩基承载力浸水试验研究[J].铁道建筑,2017,57(10):40-43.

[2]彭华,张鸿儒.铁路路基病害类型、机理及检测与整治技术[J].工程地质学报,2005,13(2):195-199.

[3]柳墩利.高速铁路湿陷性黄土地基处理试验研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2012.

[4]黄世斌.湿陷性黄土区铁路桩基试验研究[J].铁道建筑,2010,50(7):87-89.

[5]王斌.兰州铁路局管辖内湿陷性黄土路基病害模式及防治措施研究[D].成都:西南交通大学,2015.

[6]李玉华.灰土挤密桩加固湿陷性黄土路基施工技术[J].铁道建筑,2004,44(7):59-60.

[7]钱征宇.湿陷性黄土地区铁路的主要技术问题及其工程措施[J].中国铁路,2006(2):28-32,82.

[8]杨有海,苏在朝,夏琼.黄土路堤边坡浅层加筋加固机理分析及工程应用[J].土木工程学报,2005,38(11):84-88.