清代验尸制度改革

——《尸格》对致命伤的标注

2018-01-29韩健平

韩健平

(中国科学院大学 人文学院,北京 100049)

中国古代法医史的一个重要特征,就是国家很早垄断了命案尸体检验的权力,并针对检验实务中暴露的权力寻租以及渎职情况,制定各种制度试图予以解决,《尸格》即是这样一种制度安排。它萌芽于南宋,制定于元朝,明清沿用。《尸格》在不同时期名称存在差异。元朝时的名称是《尸账》,明朝也称《尸形格目》,清朝通常称《尸格》《图格》等。它由两部分组成:仰面与合面的尸图,以及仰面与合面的自上而下的尸检身体部位名称的清单。主持验尸的官员通常需要亲自在《尸格》里填注尸伤情况和死亡鉴定结论。尸图设计的初衷,旨在让不识字的当事人双方及邻佑等见证人,也能明白公职人员做出的有关伤情的报告与鉴定,进而起到一定的监督作用。此外,尸检身体部位名称清单的发明,帮助验官按清单主持和监督尸检,以防遗漏掉某个部位的检验而引起当事人日后的缠讼。

1304年(元大德八年)制定《尸格》[1],在其后的近4个世纪里,它的形制基本上没有大变化。然而到了清朝,《尸格》发生了一次重要的改良,开始标注某些身体部位“致命”,某些身体部位“不致命”。那么,清朝政府这次改良《尸格》的历史脉络是怎样的呢?

20世纪二、三十年代以来,渐有学者研究中国古代法医史。然而,大家对清朝《尸格》标注“致命”“不致命”的现象并没有给予特别关注和研究。1980年,贾静涛在其著作《中国古代法医学史》中,首次重视这种验尸文件上的重要变化。他从观察到的《尸格》与大清律有关致命伤的规定的一致性出发,推论《尸格》的“致命”“不致命”分类是为了满足大清律的需要而制定的[2]。但是,该研究没有引发学者对该主题的进一步讨论。它依旧是法医史上乏人问津的一个历史话题。囿于当时看到的史料有限,贾静涛的研究结论今天看来也是值得商榷的。

本研究将清代《尸格》制度的这次改良,看成是相关人士采取有目的行动所导致一个结果。他们注意到了当时验尸制度中的缺陷及其不良后果,基于他们掌握的尸体检验知识及相关法律,他们认为通过改良《尸格》,可以达到革除这些弊端的目的,于是调动相关因素,最终出台了标注“致命”“不致命”的新《尸格》。

基于上述研究路径,官员们有关《尸格》改良的奏疏就成为主要的研究资料。因为他们会在奏疏中正式陈述有关《尸格》制度改良与否的理由与实施途径等。目前,笔者搜集到了从议题的启动到最终《大清律例》吸收相关内容的若干篇奏疏,其内容的丰富程度基本上可以满足我们对该制度改良的大致历史经过的重建。然而,这些奏疏的缺陷也是明显的。它们基本上是刑部官员在对地方官员改良《尸格》的奏疏进行讨论后给皇帝的覆奏。我们对地方官员的制度改良的想法的理解,只能依据刑部议覆题奏里引用到的那部分文字。这些奏疏在时间上的分布也不够均衡。从该制度改良启动到最终完成,其间经过了十几年的时间,存在若干历史节点。但是,不同节点的奏疏的内容有多有少,且存在缺环。针对文献中的这些缺陷,我们需要结合其它史料并置于当时的历史背景中予以理解。

1 巡城御史建议《尸格》标明“致命处”

1694年(康熙三十三年),时任京师巡视南城御史的陈某上奏康熙皇帝,建议朝廷在《尸格》中“填明身体[正]背面某某处致命”([3],4—5页)*原文作“填明身体背面某某处致命”,缺漏“正”字,校补。,由此开启了这项制度改良的议程。

陈御史系中央都察院外派京师五城的巡城御史,又称“察院御史”,职级与知府相当,任期一年。他除了作为监察官纠察辖区政纪外,还覆审南城兵马司侦办移送的命案。兵马司原系城防部队,后蜕变为都察院在京师五城的基层机关。兵马司长官称“指挥”,与知县级别相当,负责辖区的治安与司法。按当时规定,五城兵马司接到命案后,指挥即带领吏员、仵作、皂隶等,前往现场勘察验尸,捉拿人犯。然后将相关人等带回兵马司预审,并在审完后将人犯和案卷移交五城察院御史覆审。巡城御史覆审后,再移送刑部[4]。

命案中的大宗的是斗殴杀人案,受害人当场或短时间内毙命,死亡显系殴伤造成。如果斗殴中没有人当场或短时间内死亡,则属于一般的斗殴案。斗殴命案的定罪量刑又分独殴和共殴两种情况。大清律规定,独殴杀人者直接就可以判处“绞监候”,并“不问手足、他物、金刃”,即不用根据身体损伤情况来认定刑责。因为独殴杀人案的刑责通常很清楚,这样做可以简化审理。但是,如果是共殴杀人命案,“以致命伤为重,下手致命伤重者绞监候”([5],680页),及“如共殴人伤皆致命,以最后下手重者,当其重罪”([5],715页)。其他案犯免于死罪,分别处以流刑和杖刑等。也就是说,共殴命案要究明身体的损伤情况及其与死亡的因果关系,从而认定致命伤,然后据此定罪量刑。因为,群殴者在造成死者死亡中发挥的作用不同,应该据此在刑罚上区别对待。

陈御史发现,在共殴命案致命伤的认定中,“吏胥仵作”有所“逞奸”,致使“信狱”有所“游移出入”([3],4—5页)。主持共殴命案验尸的官员在认定致命伤时,往往面临尸伤与死亡之间的因果关系模糊不清的情况。在有的斗殴命案,凶手刺穿了受害人的心脏。刺穿心脏的损伤与死亡的因果关系是显而易见的。但是,大部分的共殴命案中,尸伤与死亡的关系并不直截了当。验官面对尸体上与死亡的关系并不明朗的尸伤,在决定何处为致命伤时,往往会被书吏和仵作所左右。验官需要在书吏和仵作的协作下,完成一桩命案的现场讯问与尸检。书吏负责现场讯问时口供的制作和保管等,仵作负责翻检尸体,报告尸伤。验官则负责评估口供中的情节和检验所得尸伤情况,最终决定何处尸伤系致命伤。主持验尸的官员,京师五城为兵马司指挥,地方州县则为知县、知州,他们大都经由科举的途径入仕,熟读儒家经典,对验尸缺乏经验知识。但是,书吏和仵作大都熟谙斗殴命案中的尸伤检验与侦办实务。命案发生后,因为他们在本地有广泛的人际关系而往往会受人请托。在这种情况下,他们会利用手中的权力和经验知识来偏袒请托人,左右验官的鉴定结论。

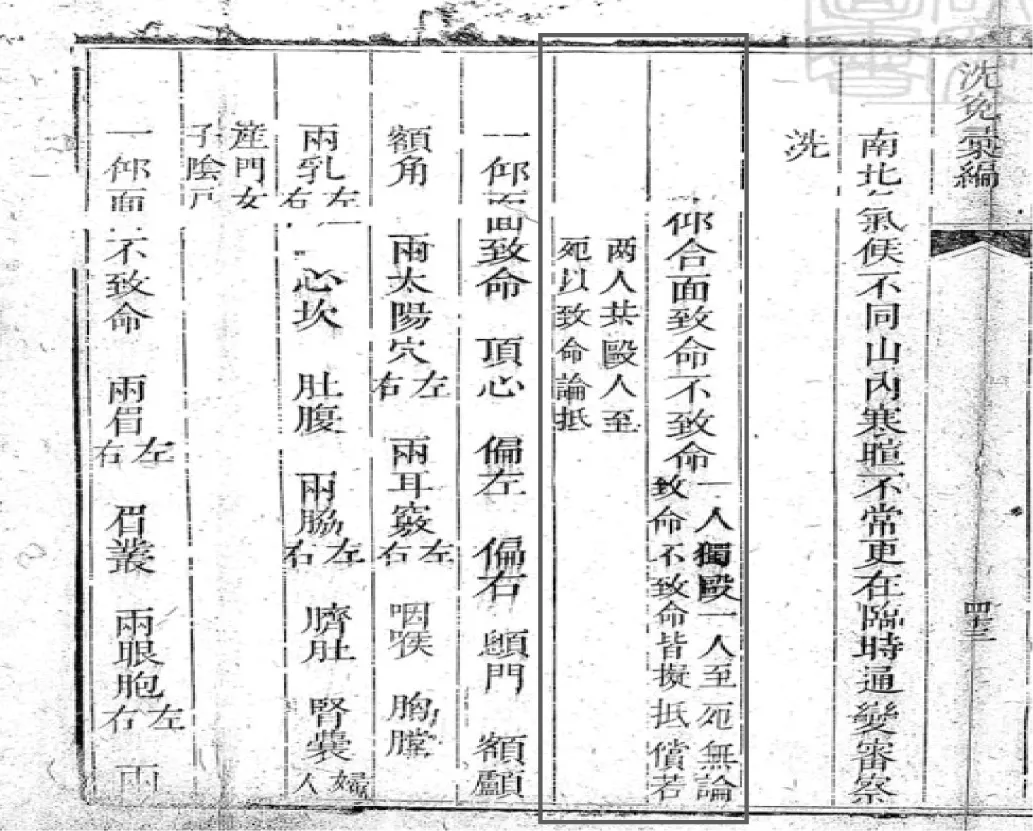

为了解决这种问题,陈御史向皇帝上奏,建议国家制定标准的注明身体“致命”处的《尸格》,以杜绝“吏胥仵作”贪赃枉法。陈的奏疏全文尚未发现。江西按察使郎廷栋在1710年(康熙四十九年)编辑完成的《洗冤汇编》(图1)中,摘录了刑部议复此事的奏折《伤痕致命不致命不必刊定》。该奏折中引用了陈御史的建议及其试图解决的问题:

刑部等会议得,巡视南城御史陈 条奏:“人命《尸格》填明人身[正]背面某某处致命,刊刻定式,画一颁行,使吏胥仵作无所逞奸,而信狱不致游移出入”等语。([3],4—5页)

这里的“人身[正]背面某某处致命”,即身体的要害致命处。有关身体要害致命处的观念由来已久。《后汉书·来歙传》记载:“臣夜人定后,为何人所贼伤,中臣要害。”这里的要害,指称的就是身体要害处。传统社会里人们通常认为,身体上的要害处在遭受打击后容易毙命。

面对意义模糊不清的若干处尸伤,最少争议的作法,就是将常识中人们认为身体要害处的伤,认定为致命伤。《洗冤集录》《无冤录》等著作中均有“身体要害处”内容的记载。官员在验伤时,“尤须详辨”这些部位,就是因为这些部位的伤在常识中容易致命。

明代嘉靖年间粤西按察使王士翘在其著作《慎刑录》中指出,命案中的要害致命伤须在身体要害处上认定:

凡检尸,沿身伤痕虽多,只要指定一痕系要害致命去处。其要害须在头上顶心、囟门、两额、两太阳穴、脑后、乘枕、喉下、胸前两乳、腹胁肋脐间、阴囊、妇人产门、女人阴道、谷道。……以上俱系要害致命之处。[6]

陈御史同时代的人也存在这样的想法。宋慈《洗冤集录》云:“凡聚众打人,最难定致命痕。如死人身上有两痕皆可致命,……须是两痕内斟酌得最重者为致命。”江南士人陈芳生1687年(康熙二十六年)刊行《洗冤集说》,对《洗冤集录》这段话中的“最重”解释为:

最重,谓先论紧要处,次论伤痕深浅阔狭。[7]

这里的“紧要处”,即身体的要害致命处。陈氏认为,先根据身体要害处认定可致命伤痕,再比较“伤痕深浅阔狭”,选择在形态结构上损伤最大者为致命伤。

陈御史建议朝廷制定标准的注明“某某处致命”的《尸格》,就是为了在法规的层面确定致命伤,帮助主持验尸官员在面对意义不明的尸伤时可以按规定认定致命伤,摆脱对书吏仵作的依赖,不给吏胥仵作“逞奸”的机会。

2 刑部的态度:从否定到接受

康熙皇帝在接到陈御史的奏疏后,批示刑部议覆。刑部官员商讨后,覆奏皇帝,认为“伤痕致命不致命不必刊定”,否定了陈御史的建议。

如果按照陈御史的建议,“人命《尸格》注明身体[正]背面某某处致命”,那么,就只有“致命”的“某某处”的伤,才是致命伤。然而,身体的一些非要害致命处的损伤,也会令人当场或短时间内毙命。刑部官员了解到,在一些斗殴命案中,存在“膊、胯、腿等厚处被殴死者”([3],4—5页),这种情况的确存在。现代法医学研究表明,长骨骨折及大面积软组织损伤,可引起脂肪栓塞,造成受害人死亡[8-10]。

这样一来,《尸格》规定身体要害处“伤痕致命”,就会将“膊、胯、腿等厚处”造成的致命伤排除在外。这种规定显然不符合实际情况,势必会造成司法上的混乱。

律内所开“致命之伤”者,将人殴打,因本伤致命,即为致命之伤。虽殴成伤而不致死者,即为不致命之伤。若将伤痕定为“致命”“不致命”,则皆膊、胯、腿等厚处被殴死者,仍拟抵偿,并未有不係致命之处而不拟抵偿之例也。([3],4—5页)

因此,刑部官员认为,法律不明文规定“致命”“不致命”伤,是一种明智的安排:

查何处为致命之伤,何处为不致命之伤,刑部并未刊刻《尸格》式样颁行隶各省。律内止称“致命之伤”,亦未指明何处係致命之伤,何处係不致命之伤。……律内不开明“致命”“不致命”者,其意殊深而当,不便将伤痕刊定颁行。([3],4—5页)

康熙皇帝在阅读刑部的覆奏后,采纳了刑部意见,没有支持陈御史在《尸格》上标注“某某处致命”的建议。郎廷栋在编辑《洗冤汇编》时,将刑部的覆奏《伤痕致命不致命不必刊定》与其他条例收编在了一起,意味着该覆奏得到了皇帝的首肯并下发给了相关部门。

然而,刑部后来小范围地给五城制定了标注“致命”“不致命”的《尸格》。有关刑部的这一举措,尚未见有直接的档案留下。他们改变态度,制定标注“致命”“不致命”《尸格》的时间不明。但是,从后文论述的一些史实推测,这件事应该发生在1712年之前不远的某个年份。也就是说,刑部在否决陈御史建议十余年后,重新又采纳了他的建议。这意味着他们重又回到传统的观念里,相信身体要害致命处在遭受外力打击下会更容易令人毙命。通过在《尸格》中明确标注这些要害致命处,可以给共殴命案的验官提供一个认定致命伤的可操作的标准。

但是,他们对这种标注“致命”“不致命”的《尸格》使用范围进行了限制:

一人独殴一人至死,无论致命不致命,皆拟抵偿。若两人共殴人至死,以致命论抵。([3],43页)

这段话中的“致命”“不致命”,均指《尸格》规定的“致命”和“不致命”部位。即独殴命案中的损伤,不管是在致命部位,还是在不致命部位,均以命抵偿。在共殴命案中,以在致命处的伤追究抵命刑责。

刑部官员在制定标注“致命”“不致命”《尸格》时,一定了解早先刑部官员指陈的情况,即“膊、胯、腿等厚处”的损伤也会令人毙命。“膊、胯、腿等厚处”皆非常识中的身体要害处。所以,他们知道非身体要害致命处的损伤也可令人毙命。因此,他们规定:“一人独殴一人至死,无论致命不致命,皆拟抵偿。”这样以来,凶手就不会因为尸伤在非致命处而抵赖。

但是,“膊、胯、腿等厚处”毕竟不是身体要害致命处,该处损伤的致死概率要低于顶心等身体要害处。因此,在“两人共殴人至死”的场合,因为尸伤的意义模糊,以“致命”部位的损伤论抵,仍是较少司法风险的一种做法。因此,他们规定:“若两人共殴人至死,以致命论抵。”

图1 《洗冤汇编·尸格》局部书影。据目录可知,“仰面合面不致命”上残缺“尸格”。其下面的文字,限制了它的使用范围。

3 刑部统一“致命处”:《部颁新定图格》

刑部给京师制作了标注“致命”“不致命”的《尸格》后,外省纷纷效仿,也制作了标注“致命”“不致命”的《尸格》。

然而,都察院左都御史赵申乔发现,关于《尸格》中的致命部位,“刑部所开致命与外省不同”([11],21页)。左都御史系都察院长官。除负有监察职事外,也会同刑部、大理寺共同复核、拟议全国的死刑案件等[12]。赵申乔1710年(康熙四十九年)升任左都御史(《清史稿·卷二六三》)。很可能在复核全国死刑案时,他注意到了这个问题。1712年(康熙五十一年四月),赵申乔为“为命案惟在等事”上奏皇帝:

左都赵为命案惟在等事。切惟刑狱之最重,莫如人命。而命案之拟抵,先验伤痕。盖受伤之是否致命,即行凶之应否抵偿所由分也。是以律载:同谋共殴人因而致死者,以致命伤为重。下手者,绞。又以共殴人伤皆致命,以最后下手重者,当其重罪。则致命之处其不可无一定也,明矣。乃验伤之《格》,刑部所开致命与外省不同。臣办事衙门,既有所见,不得不就目前之案件,举其互异者,仰祈圣明之裁夺。([11],21页)

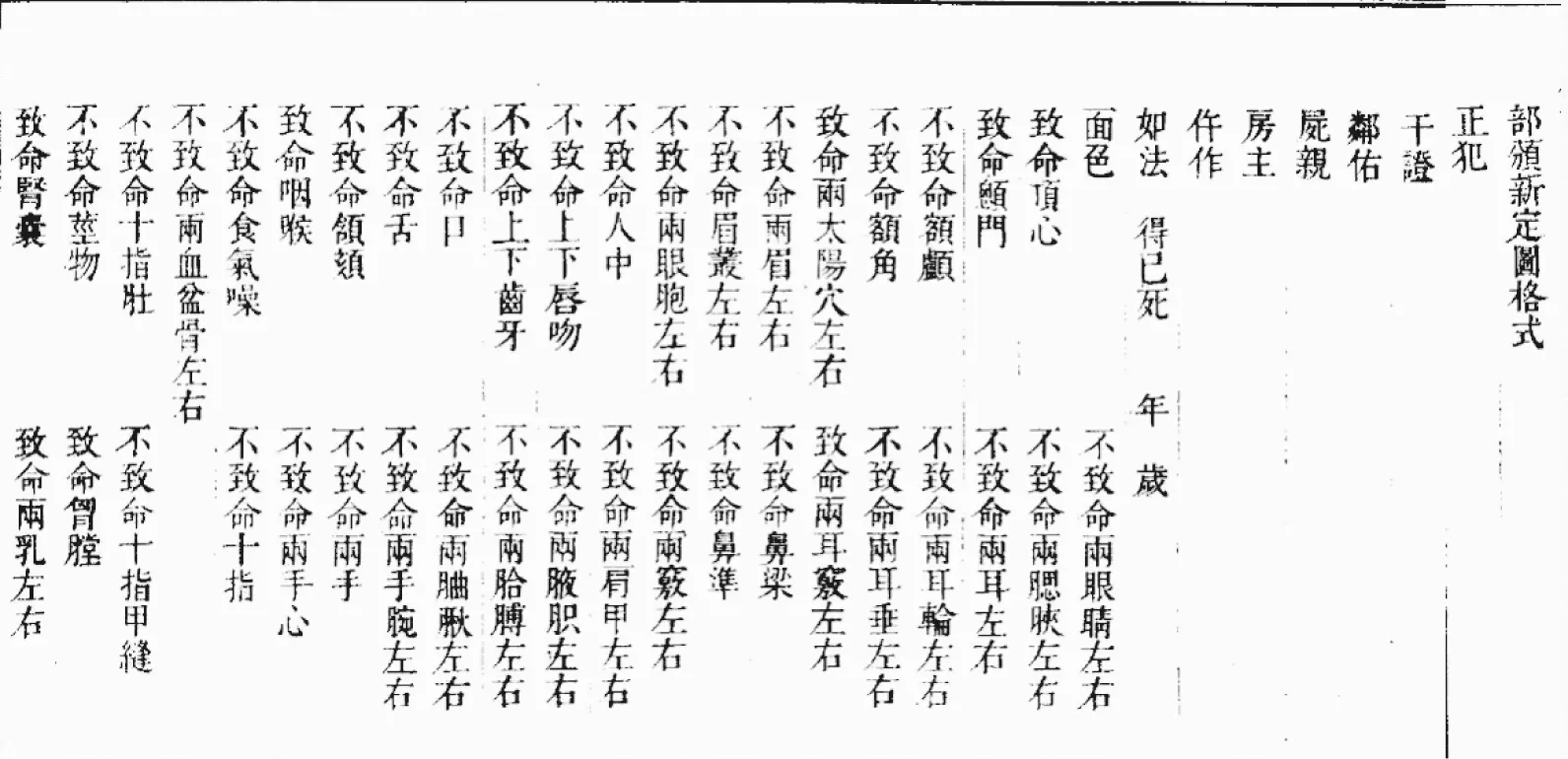

赵申乔指出,刑部与外省《尸格》标注“致命”的不一致,会导致地方和中央对同一命案刑事责任认定和刑罚的不同。他奏疏中举了江西巡抚郎廷极上报的侯寒命案。侯寒被陈灂、陈朱、陈滨殴打致死。殴打部位如图2所示,按江西省《尸格》标注的致命处,这3人所造成的殴伤皆可致命。其中,“陈滨最后将柴棍殴伤侯寒额颅、左肋”。据大清律,“共殴人伤皆致命”,并“以最后下手伤重者,当其重罪,律拟绞监候”,判处陈滨绞监候。其他两个分处“充军”和“戍边”。

图2 侯寒案示意图

赵申乔认为,按江西省《尸格》所标明“致命”,陈氏三人的殴伤“皆系致命”,江西巡抚的判决并没有不公正的地方。

盖该抚疏内所载顶心、额颅、血盆骨、左肋、右后肋等处,皆系致命。而陈滨最后殴伤侯寒致命之额颅、左肋,以致毙命。依律坐绞,原不为枉。([11],21页)

但是,按照刑部的《尸格》,则“惟顶心一伤为致命”,其他几处伤皆非致命之伤。那么,判处抵命的应该是陈朱,而非陈滨。这样以来,因为刑部与地方《尸格》开写的“致命”不同,导致定罪量刑不一致。因为全国的《尸格》没有统一规定“致命”,所以这种问题“又不独此案为然也”。

但查刑部验伤格内,惟顶心一伤为致命,而额颅、血盆骨、左肋、后肋,俱非致命。则似……以戳伤侯寒顶心致命之陈朱,坐绞抵偿。遂异。虽一命一抵,死者已无遗憾。而彼戍此绞者,不无向隅。况由此而推,又不独此案为然也。([11],21页)

为了解决这种问题,他向皇帝建议,或将刑部的《尸格》颁行直隶和外省;或令直省督抚把他们的《尸格》通达给刑部,由刑部酌定,使中央和地方的标准不致互异。

臣以为,内外问刑衙门,伤格宜归画一。或将刑部之格,通行直省,遵照定拟。或饬各督抚,将直省验伤之格,通赍刑部,酌定致命处所,请旨颁示遵行。至现在陈滨之案,应否并俟酌定之后,会核照拟,庶内外不致互异,而问拟悉有遵循矣。伏乞睿鉴施行。([11],21页)

康熙皇帝批示刑部议覆。同年五月,刑部覆奏康熙皇帝,建议将刑部制定的五城《尸格》作为标准,颁行全国。他们认为,

查五城《尸格》内,顶心等处俱为致命。而各省《尸格》,与五城不同。且查五城《尸格》,照律,初令五城兵马司验报,如尸亲不甘,复差宛、大两县再验。至臣部承审命案,照五城《尸格》遵奉年久,应将五城《尸格》刻示颁行,俾得遵循,则内外事件,不致互异,而问拟庶得画一矣。俟命下之日,通行直隶各省可也。([11],21页)

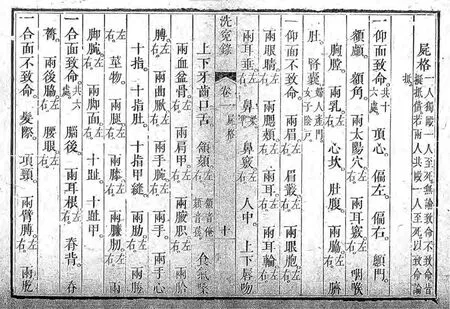

康熙皇帝批准了刑部的具体方案。刑部于是以《部颁新定图格》(图3)的名义,将五城《尸格》作为标准下发直隶和外省。

图3 《部颁新定图格》局部书影(根据《古今图书集成》“经济汇编·祥刑典·律令部·772册”二一至二二页,拼接而成)

4 将“致命处”写进《大清律例》

刑部向直隶和外省下发《部颁新定图格》后,其标注的致命部位是否可靠和有否遗漏,有一些不同的声音。刑部讨论了这些不同的看法,并于1712年(康熙五十一年十二月九日),将最终的意见题奏给了康熙皇帝。

刑部重新斟酌了五城《尸格》“致命处”的内容,在原来的十八个致命处之外,又增加了四处:顶心偏左、顶心偏右、额颅、额角。

刑部等会议覆。查刑部所颁五城检格,内开顶心、囟门、太阳穴、耳窍、咽喉、胸膛、两乳、心坎、肚腹、脐肚、两胁、肾囊、脑后、耳根、脊背、脊膂、两后胁、腰眼等十八处,并偏左、偏右(即系顶心两傍),额颅(即在囟门之下),额角(附近太阳),此一击即能致死,乃真正致命之处。([11],23页)

刑部认为,直隶和外省《尸格》列出的其他一些致命处,均非“必死之处”,不宜标注“致命”。

其直隶省检格所多两眉、眉丛、鼻梁、鼻窍、舌、食气嗓、前肋、后肋、茎物、发际、谷道、阴户等十二处,或受伤深重,亦能致死。……但部审斗殴案内,伤及眉、鼻、脖、项等处,多有平复不死者。以此类推,则非必死之处。([11],23页)

刑部重申了标注“致命”“不致命”的《尸格》的适用范围系共殴命案。

可知嗣后审理命案,若一人独殴人致死,无论致命不致命,皆拟抵偿。若两人共殴人至死,则以刑部旧行十八处,并顶心偏左右、额颅、额角为致命论抵。俟命下之日,通行各省。([11],21页)

7天后,刑部接到康熙的御旨:“依议”。刑部的意见获得了皇帝的支持。其中,有关《尸格》适用范围的意见,在1725年(雍正三年)被写进大清律中,1740年(乾隆五年)完成的《大清律例》沿用此条例。由于文中的“以刑部旧行十八处”,在脱离开该题奏的具体上下文后,会意义不明确。于是在正式的条例中,将这“十八处”致命部位,换成具体的部位名称:

凡审理命案,一人独殴人致死,无论致命不致命皆拟抵偿。若两人共殴人致死,则以顶心、顖门、太阳穴、耳窍、咽喉、胸膛、两乳、心坎、肚腹、脐肚、两胁、肾囊、脑后、耳根、脊背、脊膂、两后胁、腰眼,并顶心之偏左、偏右、额颅、额角,为致命论抵。[13]

5 《尸格》“致命”“不致命”分类依据的是大清律吗?

上文的研究表明,清朝刑部先制定标注“致命”“不致命”部位的《尸格》,并规定其适用于共殴命案,然后,这些内容才被作为条例吸收进大清律例中。

贾静涛在20世纪80年代初完成的《中国古代法医学史》中认为,《尸格》的这种“致命”“不致命”分类,是根据大清律需要制定的。

……清代的尸格也分仰、合两面。但根据大清律,从仰面的各部位中取出致命十六处,再列出不致命三十七处(自两眉左右至十趾甲);从合面各部位中取出致命六处,再列出不致命二十处(自发际至十趾脚缝)。即将仰面、合面各分成致命与不致命两大类。[2]

贾先生注意到,大清律规定了共殴命案致命伤的认定,要以身体“要害致命”部位为依据:

与历代刑律不同,清律明确规定了致命部位:若两人共殴人致死,则以顶心、顖门、太阳穴、耳窍、咽喉、胸膛、两乳、心坎、肚腹、脐肚、两胁、肾囊、脑后、耳根、脊背、脊膂、两后胁、腰眼,并顶心之偏左、偏右、额颅、额角为致命论抵。[2]

大清律规定的这些“要害致命”部位,与《律例馆校正洗冤录》(图4)中《尸格》所载的“致命”处完全一致。这些致命部位,正是《律例馆校正洗冤录》所载的“仰面致命十六处”和“合面致命六处”。

因此,在贾静涛看来,《尸格》的“致命”“不致命”分类,正是为了满足大清律的这种需要制定的:

根据大清律规定:一人独殴一人致死,无论致命不致命,皆拟抵偿;若两人共殴一人致死,以致命论抵。尸格的这一分类正是根据大清律的需要而制定的。[2]

图4 《律例馆校正洗冤录·尸格》局部书影

大清律中的规定虽然与《律例馆校正洗冤录》中的《尸格》相一致,但是,这仅仅表明它们高度相关。这种相关,既有可能是“大清律规定”导致了《尸格》中致命与不致命部位的划分,也有可能《尸格》中的这种划分,影响了该“大清律规定”的出台。仅仅从内容一致出发,我们很难确证某一方影响了另一方。本文搜集到的史料表明,恰恰是《尸格》先出台“致命”“不致命”的规定,然后,才发展为大清律例中的条文。因此,贾静涛的观点与史料呈现给我们的历史过程不符。

6 结语

在传统社会里,主持验尸的官员在共殴命案中,往往面对的是若干处意义并不明确的尸伤。在这种情况下,验官最后的致命伤认定,有可能受到书吏、仵作等相关人利益的左右。鉴于这种情况,康熙中后期的一些官员,建议用法律的形式规定致命与不致命伤,来降低致命伤认定中的这些负面的因素。

然而,用法律规范的方式规定致命伤有可能无助于实现司法的正义。从直接的政策效果看,它限制了书吏、仵作的徇私舞弊。毕竟法律规定了致命不致命伤,书吏、仵作操作的空间不大。但是,它带来的一个看不见的后果,反而是让一些无辜者蒙冤。因为,一些非要害处的损伤在一些命案中是死亡的原因,但是,因为它们不是《尸格》中规定的“致命伤”,得以逃脱应有的惩罚,反而令同案中其他人抵命。因为后者殴伤了死者的要害处,虽然该处的伤并不是真正的死因。清朝道光以来的一些学者批评《尸格》标注“致命”“不致命”,背后的逻辑正在于此。

1 陈高华等点校.元典章(“刑部卷之五”“典章四十三”)[M].天津: 天津古籍出版社, 2011.1481—1482.

2 贾静涛.中国古代法医学史[M].北京: 群众出版社, 1984.106, 113.

3 (清)郎廷栋编著.洗冤汇编[M].保顺斋藏板, 1718.

4 (清)钦定台规二种(卷五·巡城)[M].故宮珍本丛刊.海口: 海南出版社, 2000.29.

5 (清)沈之奇著, 怀效锋等点校.大清律辑注[M].北京: 法律出版社, 2000.

6 (明)王士翘编著.慎刑录[M].载《续修四库全书》“九七四·子部·法家类”.上海: 上海古籍出版社, 2002.34.

7 张松等编著.洗冤录汇校[M].载杨一凡主编《历代珍稀司法文献》第九册.北京: 社会科学出版社, 2012.19.

8 王建泽, 程文斌, 张宇.轻微外伤致肺脂肪栓塞致死4例[J].刑事技术, 2011,(5): 27.

9 周兰等.20例脂肪栓塞死亡的法医学分析[J].法医学杂志, 2013,(6): 431—433.

10 白英杰等.广泛性软组织挫伤后肺脂肪栓塞致死1例[J].中国法医学杂志, 2016,(S2): 170.

11 (清)陈梦雷主编.古今图书集成(“经济汇编·祥刑典·律令部·772册) [M].中华书局本.北京: 中华书局, 1934.

12 李文玲.中国古代刑事诉讼法史[M].北京: 法律出版社, 2011.424.

13 郭成伟主编.大清律例根原[M].上海: 上海辞书出版社, 2012.1250.