范宽与山对坐

2018-01-27张星云

张星云

始于五代时期的山水画真正崛起于北宋,而范宽则将山水画重新带回了真山真水之中,通过对自然山水进行细心的观察体会,他开创的“雨点皴”技法和对空间透视的关注将写实主义山水画在北宋推向了一个高峰,影响了身后的大批画家。但随着宋代宫廷画院和文人士大夫阶层的兴起,这段写实主义画风也由此衰落,中国山水画随后转向了另一种风格。

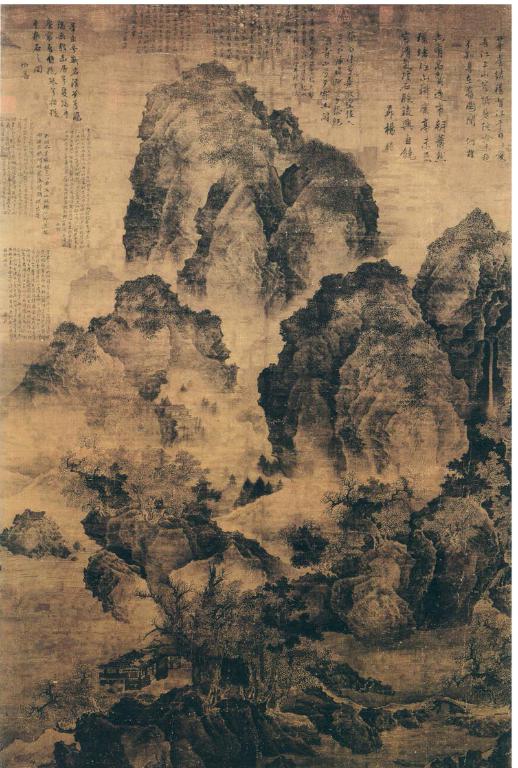

《临流独坐图》北宋 范宽 绘(台北故宫博物院藏)

山的现实范本

虽然从西安往南不过百来公里,但说起耀州,乃至整个铜川,如今许多人的印象总是灰沉沉的样子,这种印象来自久负盛名的耀州窑场,以及近代兴起的煤与水泥等工矿企业。千年前的范宽应该不会想到故乡现在的这份灰暗和沉重,他笔下山水的厚重感,是对于故土另一种形式的眷恋。

范宽存世真迹非常少。藏于台北故宫博物院的《溪山行旅图》一直被视为中国山水画的巅峰之作,也奠定了范宽作为山水画“北宋三大家”之一的地位。对于很多国画专业的人来说,临摹它成为学画期间的必修课,画中的山水沟壑、树木楼阁已然被熟记于心。

对于这幅高达两米的巨幅山水,缩小的复制品和文学语言都难以全面表达观看过程带来的震撼。在人面前,陡立着一块绝壁,占了整个画面一半的空间。晨雾轻拂,瀑布飞溅,溪水沿着山脚流淌。山脊岩石上密布森林,驮着柴捆的驴队从林子里走出来,远处树梢间还露出庙宇的屋檐。

身临其境是观者最直接的感受,宋人形容这种视觉印象为“范宽执笔,远望不离坐外”,即没法退到更开阔的地方全景似的欣赏它。范宽的意图很明显,他要让观众感到自己不是在看画,而是真实地站在峭壁之下,凝神注视着大自然,耳旁响起林间的风声和瀑布的轰鸣。纪念碑式的雄硕山势首先强烈地震撼了观者的心灵,而后观者又会落入被米芾形容为“深暗如暮夜晦暝”般的深沉墨色之中,感受“远近复有千万山,一一倚空含太素”的平静。

董逌曾描述范宽作画:“余于是知中立(范宽字)放笔时,盖天地间无遗物矣。故能笔运而气摄之,至其天机自运,与物相遇,不知披拂隆施所以自来。”如今再看这段文字,与其说董逌想象范宽创作时的心境,还不如说是他记录了自己观赏作品时的心理接受过程。蒋勋在评价《溪山行旅图》也说过,我们只有认识到自己的卑微,才会看到伟大,我们觉得生命很美,是因为我们把自己放在渺小的位置上。

范宽用浑厚的中锋构成的骨线,凸显了山石这种顶天立地、坚实敦厚的面貌,不仅成就了《溪山行旅图》的独特意境,这种沉郁苍茫、雄强浑厚的画风,也成为北宋时期北派山水画的基本特征。

雪山萧寺图 北宋 范宽作 台北古宫博物馆收藏

历史上对范宽的身世记载特别少,甚至连其生卒年都不确定。一种说法是他字中立,另一种说法是他名中正、字仲立,因性情宽缓,人称“范宽”。在《宣和画谱》中只寥寥几句,却生动地描绘出他的性格与处世方式:“风仪峭古,进止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故。”他不惑之前长居家乡,而后游历关陕与汴京,六十之后隐终南,再未出山。所以无论身处何地,他的画作再也无法去除浑厚的北方气象的影响,笔下山水,也终究还是心中山水。近年来就有人认为,《溪山行旅图》除去有华山的影子,最终摹写的还是他对于故乡耀州的记忆。

如今耀州照金的山里,像《溪山行旅图》里那样横空出世的巨大山体随处可见,且大多直面而来,望之使人心生敬畏。它与终南的山脉是截然不同的面貌,虽近在咫尺,却依然可以尽观全貌。照金的山呈圆柱状拔地而起,每个浑厚陡峭的巨石都是一座山,山头及沟壑长满各类杂树,山体大部裸露于外,以沉积的沙土石构成,恰恰就像范宽在其画中所创造的“雨点皴”。

师法自然

作为中国传统山水画表现山石面貌的一种基础笔墨技法,皴法从隋带展子虔,唐代李思训、王维,再到五代画家荆浩、李成,一路变化。史传范宽早期师法李成和荆浩,虽然学得很像,但还不能超过李成。尽管对范宽的史料记载并不多,但《宣和画谱》明确记载了范宽在这之后的开悟:“既悟,乃叹曰:‘前人之法,未尝不近取诸物。吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物者,未若师诸心。于是舍其旧习,卜居于终南太华岩隈林麓之间,而览其云烟惨淡风月阴霁难状之景。”

从临摹前人画迹的“师古”到直接对照自然山水写生的“师法自然造化”,这次顿悟对范宽形成自己独特的写实画风具有重要意义,这不仅是他个人的体会,后来也成为中国山水画创作的重要论点。此后他抛弃过去所学,长年隐居在终南山和华山,对自然山水进行细心的观察体会。明末清初的史学家张岱曾在《夜航船》中描述范宽经常与山对坐,从早看到晚,即便月夜或雪天。宋代画家董逌则称范宽“解衣磅礴,正与山林泉石相遇”。

无论老家耀州,还是此后他长年隐居的终南山和华山,范宽所处关陕地区,其山石构造大都以岩浆岩为主。而通过长期潜心观察,范宽终于研究出了再现花岗岩坚峭构造和泥土侵蚀地貌的技巧,通过兼用微秃的中锋和侧峰点披的“雨点皴”,模拟出了关陕一带山石又干又硬的质感和影调。范宽勾勒山体轮廓常常大胆地使用粗重墨线,涂写岩石表面的墨色也相当晦暗。时人评范宽“落笔雄伟老硬,真得山骨”。这里所謂“得山骨”,大致就是山岳的真实体积感。雪后山景也是北方的特色,中国山水画里雪山的形象就是由范宽创造的,在当年宣和御府所藏他58件作品中,有三分之一是画雪景寒林。

范宽的写实主义画风,打破了东晋以来居压倒性优势的重神轻形的审美观。在中国艺术史上,始于五代时期的山水画真正崛起于范宽所处的北宋,那时没有多少成法束缚山水画家们,他们要靠自己的创造才能为山水写真传神。秉承着“外师造化,中得心源”的精神,画家们深入自然,比较各地山水不同,寻求以不同笔法表现各种山石树木。写实主义山水画由此被推向了一个高峰,后人在画史中将这一时期的山水画称为“宋人格法”。

范宽的继承者不少,如王士元、王端、燕文贵、许道宁、高克明、李宗成、王诜、郭熙。当时评论认为,这些人远不及范宽。如今从具体的创作来看,应当承认他们是部分超过了前人的,尤其郭熙在创作理论上的探索取得了巨大成就。

从南朝宋人宗炳的《画山水序》到五代《山水论》,画家对物理空间透视规律的掌握尚处于初级。范宽笔下,真实体积感逐渐展现出了透视规律。到了郭熙,则在所著《林泉高致·山水训》中最终明确了山水画的透视理论和视角分析:“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦;平远之色有明有晦;高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。”郭熙在李成和范宽的基础上,将山水画推向了更真实细腻的境界,并赋予大自然强烈的感情色彩。尽管他是画院的职业画师,但他的作品却受到了当时士大夫阶层的追捧,苏轼、苏辙、黄庭坚、文彦博等人都有咏郭熙作品的诗。

写实主义由盛转衰

宋人将范宽与李成、关仝并列,誉为“三家鼎峙,百代标程”。后人又将他与李成、董源合称“宋三家”。之后的“元四家”,明朝唐寅以至清朝“金陵画派”,都受到范宽画风的明显影响。赵孟頫称范宽的画“真古今绝笔也”,董其昌评价范宽“宋画第一”。虽然如此,在范宽确立写实主义山水画的高峰之后,中国山水画还是经历了另一场重大转向。

关仝、董源、荆浩、李成和范宽同为五代、宋初的写实主义山水画家,到了北宋晚期,却只有董源在画史中被人重笔书写,其他几人的地位则不同程度地下降。将他们的经历作比较,人们发现,除董源一度担任管理茶场的低级官员外,其他几人都是在野的画家或不见正传的逸民。荆浩世家业儒,做过小官,唐灭亡后隐入山中作画。李成同样出身儒士之家,但家道中衰,仕途失意,成了诗人和隐士。

经历了唐末五代纷争,宋初这些画家们大都寄身山林,修身养性,悟道作画。他们笔下的山水之所以能再现自然形象,与他们秉承南朝宋人宗炳《画山水序》中超然的态度有内在联系。

《画山水序》开篇就曾写到过这种带有哲学意味的审美理论:“圣人含道映物,贤者澄怀味象。至于山水,质有而趣灵。……夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎?”作者想说明的是,圣人能从自身体会万物奥妙与规律,贤者则敞开怀抱,心无杂念认真求道。所谓“澄怀味象”,就是观者在非功利、超理智的审美心态中,体验和感悟审美对象内部深层的情趣意蕴、生命精神。而山水以其形质之美,更好、更集中地体现“道”,最使仁者游山水得道而乐之。李厚泽说北宋山水画有“无我之境”,也是这种状态。

至北宋中期,绘画作为工匠技艺的传统价值被打破,随着科举兴起以及宫廷画院的建立,文人士大夫阶层出现,中国艺术也由此转向。

按照郭熙《林泉高致·山水训》中的说法,文人士大夫本性寄情山林,都喜爱隐逸生活,只是此时生逢盛世,皇恩浩荡,不应仅顾着自己本性而抛弃世事,因此只得就堂前山水画遥寄林泉之志。既然画面上那些山水成了士大夫入儒出道的人生哲学的心理补充,山水画的宗旨也就不再是再现自然、膜拜造化,而成了宣泄情感与展现自我的手段。写实主义山水画最终被追求意象契合的山水画所取代。书法式的笔墨趣味和空间诗意成为主流审美。苏轼一句“范宽稍存古法,然微有俗气”,可以说是北宋中期以后,士大夫对于初期写实主义山水画的典型态度。而他论画的名句“论画以形似,见与儿童邻”,显然轻蔑写实。

范宽为模拟山石质感发展而来的皴法,其功能在后辈手中也由写实转向写意。尽管以后的山水画家也大都运用皴法描绘山石和植被,但目的并不都是再现自然形态。苏轼《枯木怪石图》、元代倪瓒《江岸望山图》和明代董其昌《关山雪霁图》中的皴筆,干渴老辣,像是作者借用笔韵寄托意气和情感,与书法艺术的象征性更为接近。

同样,以朱熹为代表的理学思想也在影响着山水画,理学注重原则和规律,而当皴法成为南宋画院山水绘画的既定套路之后,范宽树立的写实主义风格虽然没有彻底中断,却变得僵化,失去了灵性。沈括也批评过写实主义,他说李成画建筑物时“仰画飞檐”,太注重透视法。他提出看山水景物应“以大观小”,不让观者限制在固定的地方,他觉得画家应该描绘自己熟知的环境,而不是在某一处所见的具体物象。

宋徽宗时,宫廷画院的重要画家李唐成了承上启下的人物。在1127年汴京陷入金兵之手后,他逃往杭州,后又任南宋画院待诏。此时北宋写实主义山水画中的强大力度、对真理的热情以及接受事物的自信已经全都消失了,沉静的杭州没有了范宽山水中关陕地区的硬朗,以马远、夏圭为首的南宋山水画家将转向内化,用宽阔的“大斧劈皴”代替了严谨的“小斧劈皴”,“文以达吾心,画以适吾意”的文人画则得到了更进一步的长足发展。