昆明香菇夏秋季栽培品种筛选及配套技术集成推广应用

2018-01-27武绍启田云霞李珂汪威张小岚朱龙章田霄

武绍启,田云霞,李珂,汪威,张小岚,朱龙章,田霄

(昆明市农业科学研究院,云南昆明650034)

香菇(Lentinus edodes)是世界著名的食用菌之一,目前只有中国、日本、韩国以及中国台湾4个地方生产香菇,中国香菇产量占世界总产量的80%,是世界香菇最大的生产国、出口国和消费国[1]。香菇因具有很高的营养价值和特殊的药用价值,并且随着人们对香菇医疗保健作用认识的深入以及香菇食品、药品、保健品等制品的不断涌现,使香菇日益受到人们的重视和青睐[2]。

昆明由于受印度洋西南暖湿气流的影响,日照长、霜期短,年平均气温14.5℃,气候温和,夏无酷暑,冬无严寒,四季如春,而且昆明因其昼夜温差大这个独具的气候特点,成为我国香菇夏秋季栽培最适宜地区之一[3]。昆明市农业科学研究院利用昆明独特的气候、区位、技术等方面的优势,针对昆明自产香菇市场占有率不足50%,香菇栽培品种基本从省外引进,存在多、乱、杂、品种退化以及香菇配套高产栽培技术示范推广规模不足等问题,开展了《昆明市香菇夏秋季栽培品种筛选及配套技术集成与推广》的研发,取得了阶段性的成果,对促进昆明市食用菌产业可持续发展、农业结构调整、农业增效、农民增收以及精准扶贫等方面发挥了积极作用。

1 以品种为先导,引选夏秋季栽培的香菇优良品种(系)

品种特性是决定香菇品质优劣的重要因素之一,有必要引进和选育优质菇率高,菇品结实,抗逆性强,综合性状较好,市场上鲜销受欢迎,适宜昆明夏秋季栽培的优质香菇品种。昆明市农业科学研究院食用菌中心先后从省内外科研机构和企业引进食用菌优良品种22大类160个品系,引进香菇品种(系)36个,菌种完成扩繁和保藏。通过对室内筛选出的15个香菇品种(系)进行菇棚出菇试验,现已筛选出综合性状较好,适宜昆明夏秋季栽培的香菇优良品种(系)“L808”和“云香2号”。

1.1 “云香2号”品种综合评价

从云南省保山市施甸县食用菌研究所引种进行出菇试验,该品种接种至接种点菌丝圈连接约17 d,接种至菌丝长满菌棒约32 d,接种至菌棒完成转色约64 d;单朵鲜菇重39.1 g,菌盖直径55.7 mm,菌柄长29.3 mm,单个菌棒平均鲜菇产量在0.88 kg,产量居参试品种第1位;该品种菇脚最短,菇形好,菇品结实,抗逆性强,综合性状较好,市场上适合鲜销且比较受欢迎。

1.2 “L808”品种综合评价

从浙江省庆元县食用菌科研中心引入进行出菇试验,该品种发菌期为115 d,单朵鲜菇重39.7 g,菌盖直径56.7 mm,菌柄长47.2 mm,单个菌棒平均鲜菇产量在0.78 kg;该品种菇个头大,菇形好,优质菇率高,抗逆性较强,综合性状较好,市场上适合鲜销且比较受欢迎。

2 以项目为抓手,开展香菇夏秋季栽培配套技术集成研发

2.1 开展菌棒生产线技术改造升级研究

通过对国内先进的香菇栽培技术进行集成配套,引进浙江“香菇之乡”庆元香菇半自动拌料装袋流水线,配合机械动力装箱层架常压灭菌,实施改造升级年产能达500万香菇菌棒半自动拌料装袋流水线一条,机械动力装箱层架微压灭菌柜3个,新建自动接种线一条,冷藏室200 m3。通过技术研发和设备改造,日均可生产3万棒,使菌棒生产效率提高57.9%,成本降低25%,节本增效显著。

2.2 开展高棚层架和双层覆网菇棚管理技术研究

在香菇栽培管理技术上,采用高棚层架式栽培、双层覆网技术和控温保湿技术,使菌棒在菌丝培养期间含水量保持在55%~65%,出菇期间空气相对湿度保持在85%~95%,出菇期间白天棚内温度控制在18℃~25℃,昼夜温差在10℃以上,以便香菇子实体有个良好的生长环境,实现优质高产,从而使一级菇由60.02%提高到75.12%;香菇单棒产量由0.54 kg提高到0.75 kg,产量增幅10.23%。

实践证明,昆明香菇夏秋季栽培采用的高棚层架式栽培、双层覆网技术和控温保湿技术,全程技术完善,可操作性强,通过强化栽培棚的温度、湿度的设施化管控,为实现香菇优质高产提供了先进的技术条件。该模式科学地利用环境资源,具有高产、低耗、优质及高效的特点,经济和社会效益十分显著,推广应用前景广阔,是海拔1 200 m以上区域发展高效袋料优质香菇的1种新模式,也是高山地区农业产业结构调整、农民增收、农业增效的重要特色产业之一。

2.3 开展香菇夏秋季栽培病虫害绿色防控技术研究

通过对昆明香菇夏秋季栽培的主要病原真菌及其发生特点研究,对香菇夏秋季栽培种植区采集病原真菌样本,分离、纯化鉴定出木霉属(Trichoderma)、青霉属(Penicillium)、拟青霉属(Paecilomyces)、镰孢属(Fusarium)、轮枝霉属(Verticillium)、毛霉属(Mucor)共6个属,木霉属分离频次最高(61.90%);香菇夏秋季栽培出菇期病原真菌的种类最多,而培菌后期最少;木霉属是主要病原真菌,培菌前期、培菌后期和出菇期发生率分别为0.33%、2.20%和14.36%。针对昆明香菇夏秋季栽培的主要病原真菌及其发生特点,结合在菌种菌棒制作生产线、灭菌柜和无菌接种线改造情况,出菇前菌棒污染率控制在3%以内;出菇期内通过实施菇棚双层覆网技术,使菇棚温度控制在香菇适宜范围(18℃~25℃),大幅减少病原菌发生,菌棒真菌感染发生率控制在10%以下。并根据感染程度不同进行隔离处理污染菌棒或对污染部位使用绿色农药(枯草芽孢活菌)控制杂菌感染。

香菇栽培过程中采用物理防虫技术,棚膜增加防虫网,每棚挂4张黄板除虫与清理周边杂草等技术综合运用,确保棚内香菇生产免受有害昆虫危害。因此,香菇夏秋季栽培通过采用物理防控、生物防治等病虫害绿色防控技术,使香菇产品达到无公害农产品标准,提升了昆明夏秋季香菇品质。

2.4 制定昆明市香菇夏秋季生产技术规程

香菇夏秋季栽培,在种植品种、种植技术、管理水平上参差不齐,自然导致品质下降、生产成本增高等问题出现。因此,为了规范香菇种植技术,提高香菇栽培质量和品质,并对农户或企业进行统一技术培训,统一生产技术。昆明市农业科学研究院与云南万盛食用菌种植有限公司共同制定了《昆明市香菇夏秋季生产技术规程》,从菌种生产、香菇菌棒制作、出菇管理、采收与加工四个部分详细制定并规范了香菇夏秋季生产技术。为今后在昆明及云南相似自然条件的地州县市大规模示范推广香菇夏秋季栽培提供了规范化的模式和技术规程。对促进高原特色香菇产业发展,打造高原特色香菇产品具有重要意义。

3 以创新为动力,探索香菇夏秋季栽培产业化运作模式

3.1 “科研+公司(或合作社)+基地+农户”模式

以农户为主体的生产有较大的盲目性和随意性,无法满足大市场、大流通需求,探索一主多元的生产经营模式,即科研院所提供技术支撑,以公司为主,采取园区(基地)化、规模化生产方式,农民专业合作组织与农户共同参与的生产经营模式。在该模式下形成的龙头企业,内联千家万户,外联市场,既是生产加工中心,又是科研、信息、贸易和服务中心,对促进产业升级发展起到至关重要的作用。

昆明市农业科学研究院与云南大康蕈菌科技开发有限公司合作,在昆明市农业科技示范园(团结基地)建成10 hm2食用菌种植区,5 000 000棒香菇菌棒生产线,提供120个以上固定工作岗位,年均提供季节性农民工岗位24 000 d。

昆明市农业科学研究院与云南万盛食用菌种植有限公司(同时也是万盛食用菌专业合作社)、寻甸黑皮鸡枞食用菌种植专业合作社、寻甸昕辉农业合作社合作,在寻甸县该公司的香菇生产示范基地,建成2 000 m2的品种试验区,占地5.3 hm2的试验示范基地和菌种生产研发中心,昆明市农业科学研究院与云南盛榕农业科技公司合作,在嵩明县杨林镇建成占地面积4 hm2、年产能3 000 000棒香菇菌棒夏秋季栽培示范基地。

3.2 “科研+县区农技推广部门+基地+农户”模式

昆明市农业科学研究院与西山区农技推广所进行合作,以昆明市农业科技示范园(团结基地)为示范点,在西山区团结等乡镇开展香菇新品种新技术试验,从2012年试验3户,栽培1.8万棒,到2016年累计发展到58户692.2万棒,产香菇5 100.9 t(每棒平均产香菇0.737 kg),产值7 141.2万元。为西山区产业结构调整、农业增效、农民增收做出了贡献。

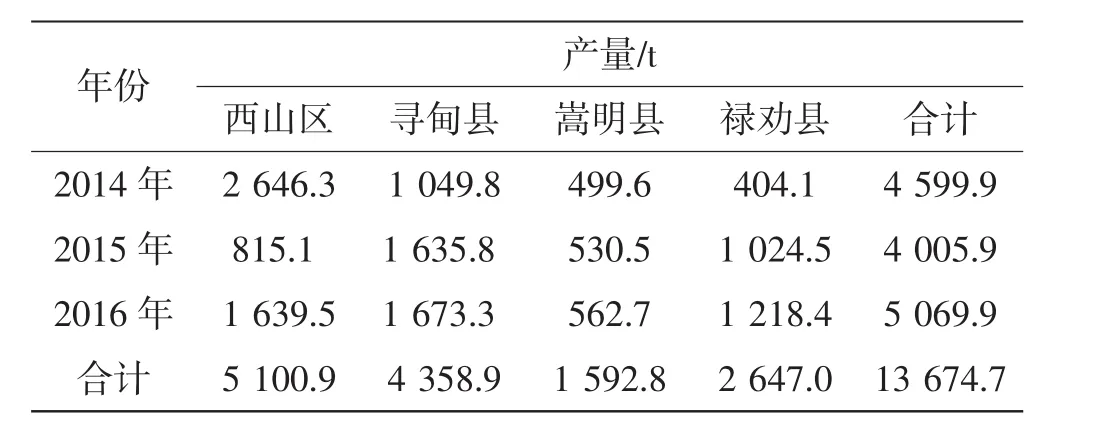

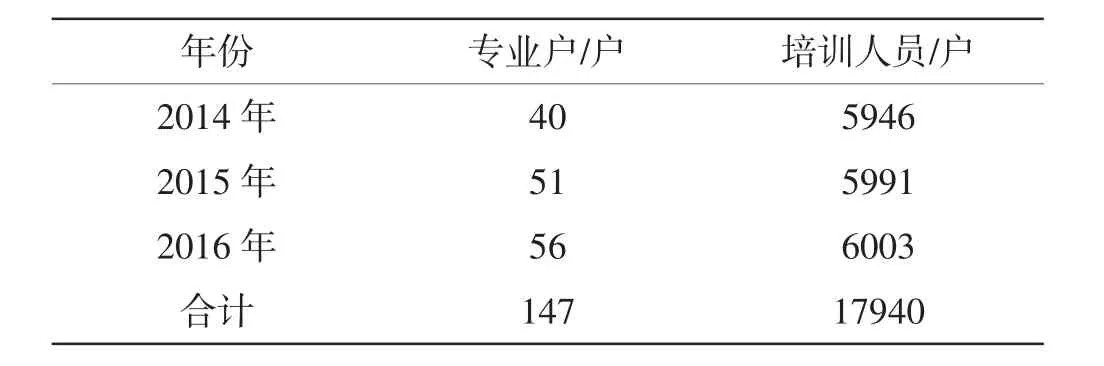

通过以上模式创新,依托昆明市农业科学研究院食用菌中心实验室、昆明市农业科技示范园和食用菌企业,开展示范合作,已辐射西山区、寻甸县、嵩明县和禄劝县及周边地区,各县区香菇夏秋季栽培菌棒数量、鲜菇产量、产值、专业户和培训人员统计情况见表1~表4。

表1 2014-2016年各县区香菇菌棒数量表Tab.1 Sticks number of Lentinus edodes cultivated in summer and autumn in each country from 2014 to 2016

表2 2014-2016年各县区香菇鲜菇产量表Tab.2 Yield of fresh Lentinus edodes in all counties from 2014 to 2016

表3 2014-2016年各县区香菇产值表Tab.3 Output of Lentinus edodes in all counties from 2014 to 2016

表4 2014-2016年专业户和培训人员统计表Tab.4 Statistical table of professionals and trainers in 2014-2016

2014年~2016年带动企业6家,培育专业合作社4个,专业户147户,培训人员17 940人次。3年累计完成栽培香菇菌棒1 823.3万棒,产鲜菇13 674.7 t,实现经济效益19 144.6万元,取得阶段性的工作成效。

4 以增效为目的,提高经济效益、社会效益和生态效益

4.1 经济效益显著,有助于农业增效和农民增收

昆明夏秋季香菇产品生产成本低、产量高、品质好,商品利润率50%以上,具有较好的经济效益。2014年~2016年昆明市累计示范栽培夏秋季香菇1 823.3万棒,产鲜菇13 674.7 t,实现经济效益19 144.6万元。全市权加平均每棒单产0.75 kg,每棒较对照(0.54 kg)增产0.21 kg,以每亩高棚层架栽培2万棒计,每亩较对照增加产量4 200 kg,夏秋季优质菇按14元·kg-1价格计算,每亩产值21万元(按照四川省农科院科技成果经济效益计算方法计算)。

4.2 社会效益显著,有助于精准扶贫和产业结构调整

昆明香菇夏秋季栽培及引种试验示范项目的实施,辐射带动了西山区、寻甸县、嵩明县和禄劝县规模示范户147户,农户均创收4万元以上。寻甸县羊街镇提出脱贫口号“养牛养猪种香菇”,建立了“党支部+合作社+建档立卡贫困户+农头企业”的产业扶持食用菌种植和精准扶贫模式,辖区内种植食用菌的70户贫困户建档立卡,建立食用菌种植合作社,并与云南万盛食用菌种植有限公司签订合作协议,70户贫困户以产业扶持资金入股公司,并参与香菇夏秋季栽培、大棚管理,公司负责菌棒、生产设施、大棚、栽培技术及产品销售,每年保底12%的股份分红(即:产业扶持资金12 500元入股,年底股份分红1 500元),确保建档立卡贫困户有稳定收入,从而加快脱贫步伐。该项目的实施,吸纳了当地很多农户参与生产经营,不仅免费提供了技术培训和解决就业,而且有效地提高了生产者素质和产业科技含量,优化了产业结构调整,农业综合效益明显提高,对农村经济和社会的发展以及建设和谐社会主义新农村起到促进作用。

4.3 生态效益显著,有助于节能、节肥、节水和提高土壤肥力

香菇栽培“不与人争粮,不与地争肥”,且生产过程中不使用农药化肥;香菇采收后,废菌棒返还农田,可增加土壤有机质,提高土壤肥力,形成良性循环,实现增产增效、节本增效、提质增效,促进了产业的可持续发展,生态效益突出。

实践证明,昆明香菇夏秋季栽培已经成为当地农业产业结构调整的重点和农民增收致富的新亮点,对于优化农业产业结构调整,带动贫困地区农民脱贫致富、实现精准扶贫,促进高原特色农业发展和农村经济发展具有重要意义。

5 以合作共赢为基础,建立食用菌产业技术创新联盟

按照昆明高原特色都市现代农业发展思路,昆明市农业科学研究院食用菌中心以建立产业技术支撑体系为重点,把产业技术创新联盟作为推进产、学、研合作机制的重要载体。近年来与昆明市食用菌研究所、云南大学微生物研究所、中科院昆明植物研究所、云南农业大学等省内外科研院校建立了良好的交流合作关系,并通过与食用菌种植加工企业、专业合作社、种植大户的联合,共建共享食用菌创新与成果转化平台,建立食用菌产业技术创新联盟。旨在以科技创新为驱动,引导提升产业水平,积极探索以企业为主体,整合产业资源,建立多样化、多层次的自主研发与开放合作共存的创新模式,突破食用菌产业发展战略及共性关键技术,培育产业重大技术及产品创新的产业主体。目前,在开放资源微生物实验室平台、菌种保藏公共服务平台和资料信息平台等方面已实现共享,为昆明市食用菌产业的发展提供技术支撑和技术保障。

6 以新机遇应对新挑战,做大做强优势特色产业

随着昆明市“十三五”高原特色现代农业发展规划的实施以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,昆明市将紧紧围绕稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求和建设高原特色都市现代农业的总目标,按照“三区一带”展布局、“六大中心”明定位、“九大产业”显优势、“九项任务”突重点的思路,转变发展方式,保障有效供给,确保质量安全,做强特色产业,强化产业扶贫,推进农业与二三产业融合发展,努力推进农业供给侧结构性改革。因此,如何融入和服务昆明区域性国际中心城市建设,推进昆明高原特色都市现代农业全面发展;如何做强做大特色产业,强化产业扶贫,推进食用菌产业持续健康发展将迎来一个新的机遇和新的挑战。

综合昆明的资源优势、区位优势、产业基础和发展机遇,昆明香菇夏秋季栽培有极大的空间和优势,市场前景良好。我们将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五个发展理念,破解难题,加大创新驱动力度,以做大做强优势特色产业作为重要突破口,以推进农村经济发展和高原特色农业发展作为重要抓手,加大食用菌产业的科技支撑力度,通过试验、示范、推广和市场开拓,规范技术规程和销售渠道,使昆明香菇夏秋季栽培形成一个科学研究超前化、栽培措施科学化、生产种植规模化、贮藏加工标准化、收购营销规范化的良性运行机制,走上产业化发展的道路,从而增强食用菌的市场竞争力,创新高原特色都市现代农业发展模式,优化农业产业布局,推进农村三产业相互融合。

[1]张树庭,陈明杰.香菇产业的过去现在和未来[J].食用菌,2003(1):2-4.

[2]张璟晶,唐劲松,殷尔康.香菇的药用价值与营养价值[J].中华中西医杂志,2008(10):100-101.

[3]武绍启,李珂,张小岚.昆明反季节香菇栽培的优势及发展思路[J].农业科技通讯,2017(11):217-219.

[4]关于加快昆明市食用菌产业发展对策研究的咨询报告和研究报告[R].昆明:昆明市政府研究室,2015.

[5]昆明市农业局.昆明市“十三五”高原特色都市现代农业发展规划(2016-2020年)[EB/OL].(2016-09-01)[2017-10-10].http://nyj.km.gov.cn/c/2016-09-01/1649258.shtml.