机械类流体力学课程教学改革思考与实践

2018-01-27李其朋

沙 毅,李其朋

(浙江科技学院 机械与汽车工程学院,杭州 310023)

“问渠哪得清如许?为有源头活水来”。为了使流体力学这门古老学科的教学活动依然生机勃勃,以利于培养21世纪具有创新意识的复合型人才,则教学改革与创新势在必行。流体力学是研究液体和气体平衡和运动规律的一门科学,流体力学课程是机械、能源、化工、动力、建筑、生物和航天等专业的重要基础理论课,是德国等发达国家机械类工科专业的必修课。流体力学应当是现代工科大学生必备的基础知识,其最大特点是理论性较强,抽象概念及数学公式演绎推导多。大机械类机械制造、车辆、仪器仪表、材料成型、动力机械和轮机工程等专业学科具有既要重视理论又要密切联系工程实际应用的特点,笔者主要针对这类学科展开流体力学课程改革的教学研究。以基于产出目标导向的强化教学成效为纲,合理安排、组织及优化教学内容,体现应用型流体力学创新发展内涵及解决发展关键问题的目的,制订实施方案及措施,处理好经典与现代、传承与扩张的关系问题;探索和尝试新的教学模式,充分调动学生的主观能动性和学习积极性,完善课程教学质量评价机制,以实现提高学生综合素质的目标。

流体力学既是广义的通用名称,也是具体的学科名目,水力学、空气动力学等都属于其范畴。结合自身专业的特点,流体力学课程名称较多,常用的课程名称是流体力学或工程流体力学,还有诸如应用流体力学、物理流体力学、过程流体力学和粘性流体力学等。不论课程名称如何,本科阶段的流体力学教学主体内容基本上是大同小异。为了区别起见,研究生阶段常用高等流体力学名称。大机械类流体力学的性质、基本内容和特点等都具有工程背景。

目前流体力学课程教学改革的前沿主要集中在面向工程教育及侧重应用的教学内容的改进与提高上[1-6],相关研究的文献不多,改革大多还处于广义及泛泛而谈的层面上,有理论升华水平的成果很少,故流体力学课程教学改革的空间和内容均大有可为。浙江科技学院是一所借鉴德国教育模式建立起来的应用型本科院校,学生就业率曾跻身全国前50名。机械制造及其自动化2010年入围中国首批卓越工程师培养计划试点专业。学校先后在机械类机械制造、车辆工程、汽车服务工程、材料成型等专业开设48学时流体力学课程。机械制造专业从2014级开始教学时数改为32学时,课程更名为工程流体力学。

1 存在的问题

要改革创新,首先要意识到存在的问题。目前流体力学教学内容、教学方式及教材基本上是传统模式的延续和继承,这主要表现在如下三方面。一是重视理论演绎,轻视实际应用。在“文化大革命”前主要在一些名牌大学设置流体力学专业,引导了国内流体力学教学的走势,而这些学校的流体力学专业大多安排在数学系,这就导致这一时期及后续一段时期流体力学教学偏重理想流体力学等抽象内容的讲解,重视理论的演绎和数学推导,使得流体力学课程难学、难教亦难懂,被冠以“留级力学”之称。改革开放后进入了计算机时代,大量相关专业博士生执教流体力学课程,这些教师偏重计算流体力学,不重视流体力学基本概念及实验技术,缺乏工程设计及应用背景,理论联系实际能力弱。二是教学方式单调,课堂气氛沉闷。虽然现处在信息化时代,但有些教师科研活动量少,教学内容的深度和广度把握不好。由于流体力学实验及设备的限制,实验条件发展跟不上人数的增长,许多院校只在部分专业开设流体力学实验,或大纲中设置了实验内容,实际上开不出或开不全,甚至有些学校根本就不设流体力学实验。三是流体力学教材层出不穷,数量大幅提高,质量参差不齐,基本内容大同小异。部分教材拼凑而成,许多教材分工协作而成,难免出现大部分教材在思想性、完整性、统一性、连续性和逻辑性等方面不够完善,在理论联系实际和指导科学研究及工程应用方面不尽如人意。土木工程类的流体力学教材较多,机械类偏少[7]。而国外的流体力学名牌教材主要以案例为纽带,突出工程应用[8],理论性内容偏少,难以适应中国的高等教育。

2 改革措施

2.1 教学理念的转变

教学理念的转变是基于对学习、教育和人才培养之间辩证关系的再认识。学校是学习和受教育的地方,学习要先学,主要是先跟教师学,而后习而得之。教师的作用就是引导启发,传授知识,推学立论,树德立人,教育学生学会做人,学会做事,学会思考。人才生长不仅仅依靠教育,但教育和学习有利于人才的成长。教育可以促进学习,但学习并不完全依赖教育,在目前知识爆炸的信息化时代尤其倡导终身学习,比如爱迪生所受教育不多,但终身的钻研和学习造就他成为一名伟大的科学家。学习一般分为知识积累、建立科学思维模式、确立终极目标三步骤。这就凸显了对学生动手能力、思考能力和自学能力的培养尤为重要。人无完人,人也没有全才和专业人才之分。教师随着年龄增长心态会发生变化,但学生永远是年轻的,追求美好,向往诗情画意是青年人的特色。因此,师生之间、学生之间应互为师者。学生之间的接触时间和亲密度远大于师生间,诱导他们互相讨论与学习也是教育与人才培养的一条重要渠道。教育和学习的出口不一定是人才,但人才的背后一定凝结着大量的学习。人才的凸显周期一般是20年,20年后需要什么知识无法预测,教育只能以不变应万变,授人以鱼不如授人以渔。一般而言,理科主要发现新知,工科主要创造实物,所以流体力学教育不能理科化,也不能工科化,应当是两者的有机结合,并且要融入多学科的知识。总之,机械类流体力学创新教学理念的形成需要理工结合,多学科结合,将学习、教育和人才三要素统筹,顺其自然,顺理成章。

2.2 自编应用型教材

教材是学习的依据,在教学中具有龙头的作用。国外的高等教育可以没有教材,而在中国教材是必须有的。笔者认为,作为机械类流体力学教材要体现理论与实际相结合,突出应用性。笔者在总结多年知识积累和教学、科研成果的基础上,博览流体力学群书[9-11],撰写完成机械类教材《流体力学》[12],该教材具备以下特点:一是整体上具备较高的统一性、连续性和逻辑性,内容编排循序渐进,层次自然有机衔接,逻辑和思路清晰,体现典型化、通用化和系统化,具有思想性和启发性;二是基本内容齐全,涵盖机械类知识点的流体力学现象,代表性案例丰富,切合实际;三是精简方程式数学推导内容和过程,尽量将抽象慨念形象化、简单化和透彻化,使之通俗易懂,深入浅出,以适合大众化教育,便于自学;四是理论联系实际,集科研与教学成果于一体,具有较高的客观性、有效性和科学性,有利于理论的应用和解决实际问题,能指导工程实践和生产活动;五是有一定的篇幅介绍测试技术及测量仪器设备等,让学生了解实际测量知识并获得一定的技能;六是配备丰富例题和大量习题,除计算题外还设有简答题、选择题等多种题型,并给出参考答案。

2.3 教学改革实践

流体力学在机械类专业中属于专业基础课,具有承前启后的作用,为后续的液压传动、发动机原理及铸造原理等奠定理论基础。通过分析研究笔者从下列三方面进行了改进。

2.3.1 结合案例教学,提高学生学习兴趣和积极性

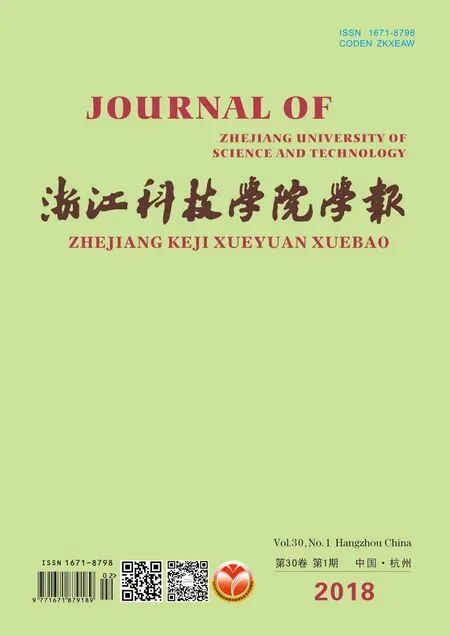

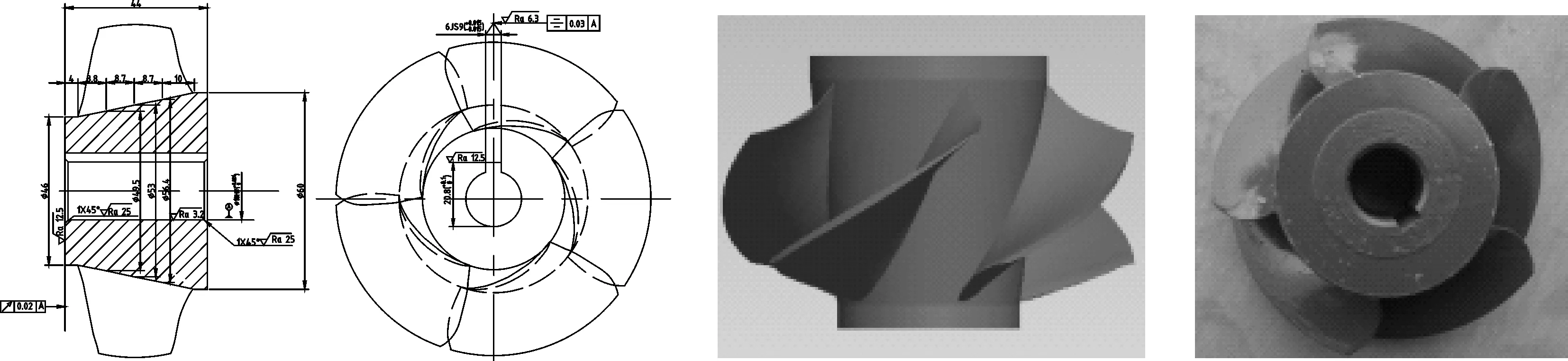

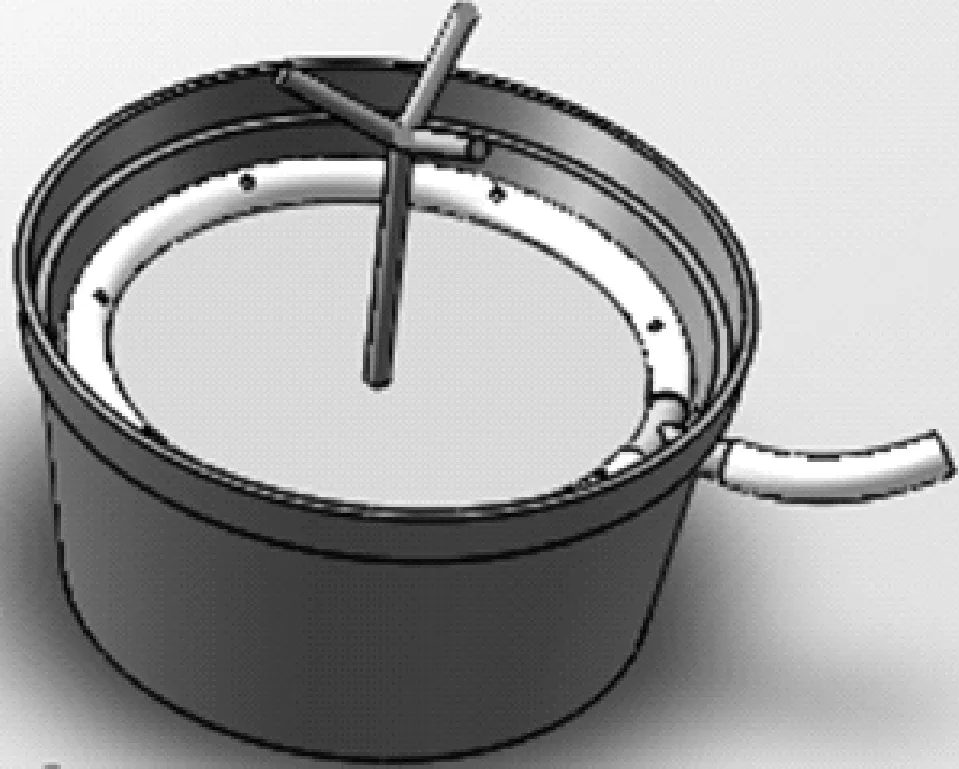

要让学生明白学习是为了使用,为了有作为,即学以致用。为此,笔者将流体力学应用的科研成果案例等穿插于教学中,以具体案例让学生知道流体力学在机械工程中的作用、功效及经济性。现拮取一例“QX130-7.5-4轴流式潜水电泵开发”作具体介绍。通过调研发现,目前城市等低洼地段需要一种大流量低扬程浅层便捷排水潜水电泵。于是笔者申请并获得了浙江温岭科技计划资助,获15万经费,其中5万元拨给企业制作样机。课题入口是笔者设计了叶轮和导叶水力模型,如图1所示;一本科生完成泵结构、零件及样机计算机模拟组装毕业设计,如图2所示;一研究生完成流场数值计算及性能预测工作。具体体现了流体力学伯努利、流线及流函数方程等知识在流体机械设计中的应用;中间过程是企业按图纸制造样机,过去叶轮和导叶需先制造木模再转化成金属模具,周期需3个月,现用三维造型在数控机床上3 h制成高精度金属模;课题出口是样机性能试验检测合格及通过验收,形成产品批量生产投放市场。从该项目中学生知道了流体力学能做什么,怎么做和做出的结果,因此提高了他们的学习兴趣和积极性。

2.3.2 抽象概念形象化解说,复杂公式推导简单化演绎

流体力学抽象概念较多,例如流线概念,实际水流中并不存在流线,引入流线概念是为了便于分析流体的流动,确定流体的流动趋势。西湖中划船的水波纹可以形象地反映出流线的特征,人在岸边观察到的流线是随时间而改变的不定常运动,人坐在船上观察到的流线就是不随时间改变的定常运动。这可以启发人们通过换位思考进行科学研究,即经过坐标转换,可将不定常运动转换为定常运动,两者之相对速度及作用力是完全相同的。流体力学与数学在理论上高度统一,例如纳维-斯托克斯方程是流体力学最全面的一个方程,可以运用泰勒公式等单纯从数学的角度推导而出,但演绎过程抽象繁琐,学生听起来大多会疲惫甚至厌烦。而从数学物理方程逐项分块、肢解的方法推导演绎,以及用形象的物理现象进行解释,就会起到加深概念理解,易于消化疑难问题,且又省时省力的效果。

图1 轴流泵叶轮设计制造过程Fig.1 Design and manufacturing process of axial pump impeller

图2 轴流泵样机总成过程Fig.2 Assembling process of an axial pump prototype

2.3.3 流体力学现象多媒体演示

传统板书教学方式与多媒体相结合。为了弥补未做实验的缺陷,可把流体力学实验和现象制作成形象、生动、真实、具体的影视录像和动画片等放映观看,以达到事半功倍的效果。例如压力体的确定,演绎过程直观且形象;圆管流动上、下雷诺数的测定及伯努利方程总压线和能头线的变化规律均一目了然且逼真,易于理解又加深印象。笔者配合教材制作了9章的课件,内含86个多媒体演示单元,丰富了课堂教学的内容。

2.4 考核方式改革

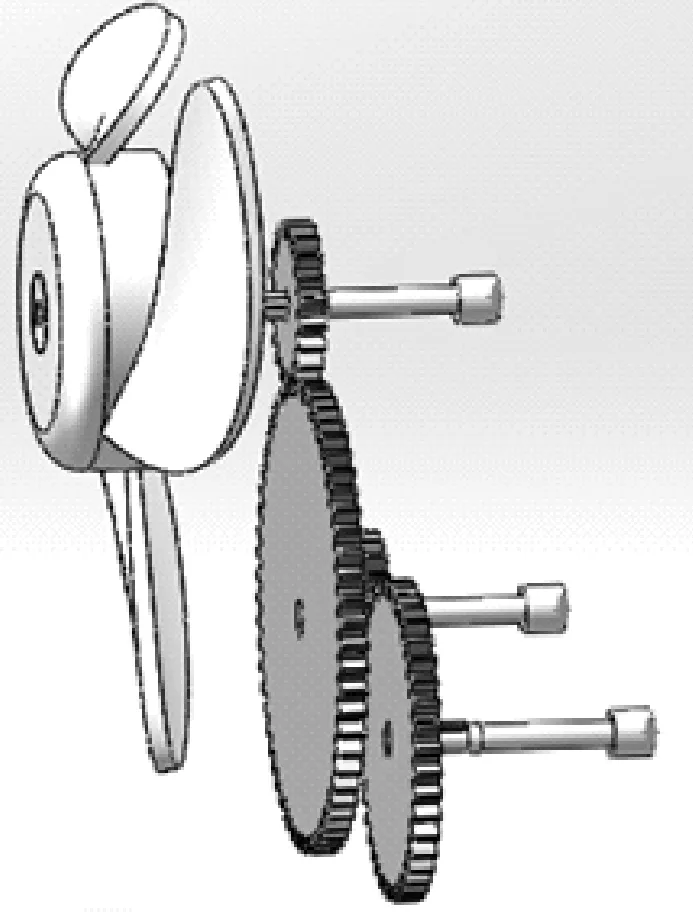

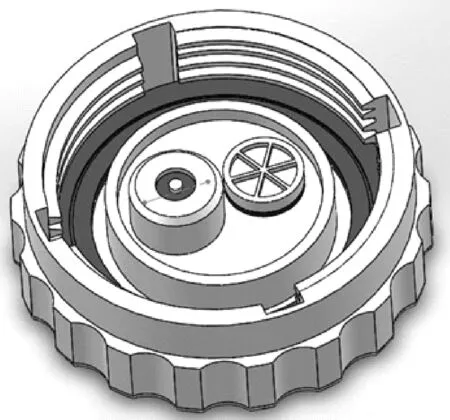

考核评价方式向来是教学活动的指挥棒。考试考的全是知识,考不出智慧来。如何客观、公正、全面地评价学生知识掌握和应用的水平,是教育界长期探讨的话题。笔者认为,工程类流体力学考核方式除保留必要的考试外,还应增添三方面的内容:一是激励学生公平竞争比赛;二是形成学生之间互相讨论、协作的学习氛围;三是考核能体现学生动手、分析解决问题和从事科研实际工作的能力。笔者改革课程评价与考核体系,增设论文写作和流体力学产品设计大作业环节,公开答辩,学生推举代表参加评分,取得了非常好的学习效果。学生利用物理、车辆等实验室,借助日常流体用品做试验,结合所学知识完成管流沿程、局部阻力计算,单摆周期计算,电动自行车惯性拟合计算公式等丰富的科研论文;利用三坐标、扫描仪等采用逆向工程法设计出手摇电风扇、便携式抽水马桶、流线型概念汽车、旋转式打气筒和千斤顶等众多流体机械机构。图3~6分别展示了学生设计的4个案例[13-14]。通过上述实践活动,极大地调动了学生们的学习积极性和主观能动性。同时,在教学大纲中规定2次专项大作业占平时成绩的40%,平时考核又占总评成绩构成的40%,以此体现将学生分析及解决问题能力纳入考核范畴。

图3 手摇风扇Fig.3 Hand fan

图4 计算机CPU风扇Fig.4 CPU fan

图5 自动浇花器Fig.5 Automatic flower watering device

图6 汽车膨胀水箱盖Fig.6 Expansion tank cover for automobile

3 结 语

笔者在浙江科技学院机械制造135、136教学班全方位实施了教学改革,让学生从知识的被动接受变为知识的主动探索,实践证明课堂教学氛围及学生思想明显活跃,学生学习兴趣及热情大为提高。两教学班58人中不及格率为13.79%。其中,2名学生分别完成了与流体力学相关的毕业设计“FS50-3.5-0.75浮水轴流电泵设计”和“1.8 L汽车发动机冷却系统设计”,并获得较好的成绩。

“长风波浪会有时,直挂云帆济沧海”。 流体力学的学习和研究领域无限宽广,在科学技术的发展和工程实际应用中发挥着日益重要的作用。改革永无止尽,笔者在此抛砖引玉。

[1] 朱仁庆,杨松林,王志东,等.关于船舶与海洋工程专业流体力学课程教学改革的思考:基于培养学生应用能力与创新能力的视角[J].高等教育研究,2013,30(2):52.

[2] 刘宏升,朱泓,张博.卓越计划背景下的流体力学课程教学改革与实践[J].实验技术与管理,2014,31(1):194.

[3] 吴光林.《流体力学》课程教学改革的思考[J].科技信息,2008(14):172.

[4] 宫伟力,彭岩岩.流体力学教学改革与应用[J].中国科教创新导刊,2014(5):30.

[5] 王烨,李亚宁.流体力学实践教学改革网络体系的构建[J].力学与实践,2013,35(3):89.

[6] 吴根树,刘妍,于薇.流体力学教学改革与实践[J].北华航天工业学院学报,2011,21(1):42.

[7] 张也影. 流体力学[M]. 2版.北京:高等教育出版社,1999.

[8] FINNEMORE E J,FRANZINI J B.流体力学及其工程应用[M].翻译版·原书第10版.钱翼稷,周玉文,译.北京:机械工业出版社,2013.

[9] 孔珑.流体力学(Ⅰ)(Ⅱ)[M].2版.北京:高等教育出版社,2011.

[10] 罗惕乾. 流体力学[M]. 北京: 机械工业出版社,2007.

[11] 机械工程手册电机工程手册编辑委员会.机械工程手册[M].2版.北京:机械工业出版社,1997.

[12] 沙毅.流体力学[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2016.

[13] 沙毅,闻建龙. 泵与风机[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2005.

[14] 沙毅,王春林,刘涛,等.圆管流动水击压力波测量及水力计算[J].实验力学,2007,22(5):527.