电信网间互联法律制度的经济学分析

2018-01-26齐艳华

齐艳华

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036;贵州财经大学 公管学院,贵州 贵阳 550025)

电信网间互联法律制度的关键法律问题是互联协议和互联争议。电信运营商之间实现互联的方式是互联协议,而在实施互联过程中,不可避免地发生互联争议。

互联协议,是指电信运营商按照法律规定依非歧视和透明化的原则签订,经电信监管部门审核批准或者向电信监管部门履行行政备案程序后执行,具体约定电信运营商之间互联互通权利与义务的合同[1]。互联协议主要有两种形式:主导运营商与非主导运营商之间订立的互联协议和非主导运营商之间订立的互联协议。本文将详细阐述的是第一种协议的问题,主要对其签约条件,履行中出现的违约行为及争议,从不完全契约理论的角度进行深入分析。

一、克莱因的不完全契约理论

人的有限理性与交易环境的不确定性和缔约者人为节约交易成本的主观故意,致使交易中的契约具有不完全性[2]。如果契约是不完全的,就会存在契约纠纷或者违约。契约不完全产生的根本条件是信息的不完全性与专用性投资。克莱因不完全契约理论的核心是资产专用性,它把资产专用性具体化为可占用的准租。在对一项专用性进行投资后,就会发生可占用的准租,这时,机会主义行为出现的可能性就会增大。

在人的有限理性存在与交易成本过高产生的信息不完全,契约双方追求利益最大化而产生的机会主义行为时,契约双方互有专用性投资而出现敲竹杠攫取对方准租金行为时,契约不完全就会导致事后机会主义风险加大,致使事后无效率。

对不完全契约的治理,克莱因认为,依靠私人自我实施机制,作为应对未说明的契约条款,交易者能处理敲竹杠的威胁,但是法院的第三方机制是作为一种补充,有利于自我执行,即现实世界中的契约关系不是依赖于法院的强制执行,而是依赖于私人履约[3]。

二、电信互联协议:不完全契约

电信互联互通协议并不仅仅是明确在某些具体互联点、按照电信工程的施工方法完成互联设施的建造任务,而是应当确定互联互通实施的规则与程序。

因为存在不确定性和以契约强制方式列明全部履行情况的困难性,所以互联协议在一定程度上具有缺口,即不完全性。而电信互联协议中,明确的条款和“缺口”的条款,都是为了节约交易成本,而由电信运营商之间设计的。

(一)主导电信运营商

互联协议的缔约主体主要是主导运营商与非主导运营商之间订立的协议。而在《电信条例》中,主导电信运营商被赋予了强制缔约的义务。所以,对主导电信运营商的认定,关系着互联缔约义务的承担问题。

而我国《电信条例》与《公用电信网间互联管理规定》规定的主导运营商有所不同。在《电信条例》中,主导运营商被规定为控制必要基础电信设施并在电信业务市场中占有较大份额,能对其他电信运营商进入电信业务市场构成实质性影响的电信运营商。而《公用电信网间互联管理规定》主导运营商,指控制必要的基础电信设施,并且固定本地电话业务占本地网范围内同类业务市场一半以上的市场份额,能够对其他电信业务运营商进入电信业务市场构成实质性影响的运营商。公用电信网间互联管理只规定主导运营商是运营本地固定电话业务的电信运营商,而没有规定移动运营商是主导运营商。认定主导运营商的标准是对市场控制力、占有市场份额和对其他运营商进入市场的阻碍力量,早期对主导运营商的认定只局限于固话领域,主要判定的标准是占有市场的份额。我国对目前主导电信运营商的认定标准,已不符合社会发展的需要与国际惯例。

(二)电信运营商之间互联协议的订立

电信网间互联是实现竞争的基础。如果电信网络之间不互联,网络之间就没有竞争。

用完全信息静态博弈分析,对主导运营商与非主导运营商之间签订互联协议进行分析。

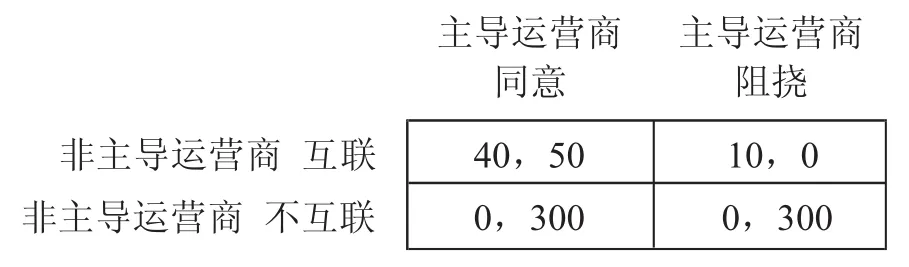

设主导电信运营商为在位垄断者,非主导运营商为新进入者。主导运营商有两种策略:同意与阻挠;非主导运营商也有两种策略:互联与不互联。

设互联前主导运营商的垄断利润是300,互联后的利润是50,进入成本是10。支付矩阵如下图。

网间互联协议的支付矩阵图

此博弈有两个纳什均衡解,即互联、同意,不互联、阻挠。但是,在实际中,主导运营商基于自身垄断地位和利益的驱使,维护自身的垄断高额利润,本质上说并不愿意与新进入者实现网间互联。往往会阻挠互联互通的实现,而非主导电信运营商出于长远利益的考虑,则会选择互联的策略。因为主导运营商掌握着对瓶颈设施的控制权和拥有庞大的消费者群体,如果只依赖于新进入者单方与主导运营商签订互联协议,往往是不能成功的。所以,最终的选择仍是互联或阻挠的策略。

因此,法律对主导运营商设立了强制缔约的义务——其与非主导电信运营商签订互联协议,强加于主导运营商必须履行互联接入义务,并对其采用了不对称管制措施,避免主导运营商以牺牲消费者利润来签订协议。但在实践中,由于对高额垄断利润的追求,主导运营商常会采取机会主义行为。

(三)不完全契约与交易成本

克莱因认为,契约不完全是因为:第一,履约的费用高;第二,外部环境的不确定性,意味着存在大量的可能偶然因素,要预先预见和制定契约的所有情况,费用高昂[4]。第三,为了防止长期契约中,引起的僵化或者敲竹杠行为的发生。

在长期契约的互联协议关系中,交易成本有以下几项:第一,电信运营商预见在契约关系持续期间发生各种不可预见情况付出的费用;第二,作出决定,达成协议,处理各类不可预见情况付出的费用;第三,订立明确条款,使契约能够执行所需费用;第四,实施契约条款要付的法定费用。因为存在交易成本,契约方订立的契约在一些重要方面一定是不完全的。即契约者愿意遗漏意外情况,这样订立的契约,不必把发生的所有情况写入契约,即契约是有缺口的[5]。

依据《电信条例》的规定,主导电信运营商不得拒绝其他电信运营商与专用网运营商提出的互联要求。互联双方必须在契约规定或者决定的时限内实施互联。所以,主导运营商往往采取联而不通的方式,阻碍网间互联。如山东移动在重组后,G网手机用户打不通移动152号段的电话,就是采用了联而不通的方式,造成网间通话的障碍。我国法律中没有对这种情况如何处理作出明文规定。如果对这种情况作出规定,会减少互联协议再谈判过程中的交易成本。

电信运营商不能在签订互联协议时预见到,会发生重组这种意外的情况,并详尽的规定在互联契约中,契约当事人针对潜在的、不一定发生的偶然情况,提前采取措施预防而付出成本是一种浪费。由于电信运营商具有有限理性,在外部环境没有出现偶然因素时,制定出所有情况,交易成本太高。所以,契约当事人使用不完全契约,等以后情况出现时,再经济地决定如何解决,可以节省交易成本。

三、电信互联协议的履行:机会主义与敲竹杠

互联协议缔约双方之间的信息是不对称的,主导运营商往往掌握着主要的信息和技术,当缔约人之间的行动不可观察时,互联协议的履行就与激励机制相联系,变得复杂,会导致机会主义行为的发生。实践中,电信运营商之间因为利益的驱使,经常发生砍断电缆、造成通信中断,或者电信运营商人为阻断网间通信,阻碍互联协议的行为。

(一)机会主义

违约成为可能,是因为不完全契约的存在;违约成为必然,则是机会主义行为导致。威廉姆斯对机会主义表述为,在信息不对称的情况下,用欺骗手段寻求自利的行为[6]。克莱因对机会主义主要分析的重点是对契约签订后的后契约机会主义行为。机会主义倾向符合经济人追求本身利益最大化的假设,当违约成本低于履约成本或者当违约收益高于履约收益时,契约双方都有违约的机会主义倾向。

克莱因认为,潜在的“机会主义”是存在专用性资本与确定和执行互联协议的费用两个因素的函数[7],互联协议契约双方都有违约的倾向。在法律对违约的惩罚力度不够,法院不能证明契约人违法或者证明契约人违约的交易成本高昂时,契约当事人就会采取明目张胆的违约行为,严重时,甚至构成犯罪行为。如有些地区电信运营商甚至用锯或者刀、剪断其他电信运营商正在使用中的通信电光缆,更有甚者在2004年最高人民法院发布《关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释》期间,有些电信运营商仍然顶风作案,无视法律的存在。如某些地区的电信运营商采用擅自封闭局向、拦截过网呼叫等人为手段中断电信网间通信。

正是因为这种违约甚至违法的行为,能使电信运营商获得短期的高额利润,而付出的代价却是广大的电信消费者利益受到损失和契约对方电信运营商利益损失,总的社会福利减少。

(二)敲竹杠与资产专用性

克莱因认为,契约者通过对方的专用性投资寻求准租,可能会引起违反契约的行为,敲竹杠的风险来自于这种可能性。克莱因对敲竹杠的定义表述为,在契约不完全的环境下,契约双方认识到进行专用性投资后,契约对方就会有违背契约条款,行使攫取准租的后契约机会主义行为[2]。在长期契约中,存在专用性投资时,敲竹杠行为就会成为可能。在电信运营商之间签订互联协议后,主导电信运营商就会采用拖延互联时间、附加不合理条件、修改局数据、中断电信、信令方式等手段,对契约另一方进行敲竹杠。也会出现非主导运营商利用主导运营商专用性投资的行为,敲主导运营商竹杠的情况。如网通公司与铁通公司之间因为互联协议发生的结算费争端,从2007年1月份起,铁通公司不支付网通公司互联接入结算费,网通公司经过近2年的时间多次讨要,到2008年12月3日止,铁通公司仍有3个月的互联接入结算费没有向网通公司支付,即9、10、11月份。理由仅是“无钱可付”。铁通公司正是通过网通公司不能擅自中断网间通信,进行了专用性投资,敲了网通的竹杠,理所当然地出现了拖欠网间结算费的情况。敲竹杠行为会使契约双方进一步对互联协议进行再协商,造成了租金的耗散与资源浪费,导致契约的无效率。正如克莱因所指出:“敲竹杠可能性发生时,处于不利地位的交易者可对契约再谈判,因为信息不对称长期存在,在重新协商过程中,契约者相信其交易伙伴存在‘敲竹杠’并有强化可能时,已有的资源已被浪费了”[8]。

四、电信互联协议的争议:第三方机制与自我履行机制

克莱因认为,私人强制履行与法院强制执行是不能相互替代的契约履行机制。所以,契约当事人要把法院强制履行机制与私人强制履行机制最佳结合,确定契约的自动履行范围[9]。

我国电信网间互联协议争议主要集中在中断与阻碍网间互联、网间互联结算费用。

(一)自我履行机制

自我履行机制是交易者在长期、持续的契约关系中,通过终止契约的方式,来制裁实施机会主义行为交易者的一种契约履行机制。克莱因认为,在违反合同中可以获得的短期收益小于未来准租金流的贴现值时,如果终止契约关系的交易人希望获得这一未来准租金流,敲竹杠就不会发生[10]。

1.自我履行范围

克莱因认为,在契约的履行中,专用的可占用性准租起到了特殊的作用,并认为机会主义行为的收益是由可占用性准租的数量影响的,并决定了对契约治理形式的选择。

在第三方强制机制之外,依靠私人之间的惩罚是契约履行的关键。最主要的是如何确定契约的自我履行范围。电信运营商通过选择明确的互联协议条款,来决定互联协议中的自我履行范围[11]。在这个范围内,互联协议中没有写明的内容能得到执行,不正确的条款可以得到修正。

设K为对实施违约的主体施予的未来惩罚的贴现值,实施违约的契约主体“敲竹杠”的收益设为H。如果K>H,契约当事人就不会有违约的行为发生。

这个契约的自我履行范围是实现自我履约的一个默认程度。契约是否实现自我履行,取决于K与H之间的比值大小,加大对违约者的惩罚K,使其永远大于“敲竹杠”的收益H,在这种情况下,契约就能实现自我履行。但是,K的加大受制于契约主体的私人履行资本,即专用性投资S和未来信誉损失R的总和。(S+R)即S+R>H时,契约能够自我履行;反之,契约就超出了自我履行的范围,不在自我履行范围之内。

2.自我履行机制在互联协议中的实际运用

电信互联协议实际履行中,出现的问题不是技术方面的问题,而是电信运营商之间利益的博弈。如移动公司与网通公司之间因为中继电路租费发生的争议,移动公司把建设传输环作为目标,建成后不再向网通支付电路租费,而网通公司不想让移动公司建成环路后分流本身客户,更何况移动公司建成之后,不再向其支付电路租费(54 150元/月、649 800元/年)。在这种情况下,网通公司不能通过终止契约关系不提供环路接入的方式,来威胁移动公司,这是《电信条例》所不允许的。网通通过不增开关口局中继电路扩容,来阻止移动建成传输环。经过多次的协商,在增开电路扩容后,移动公司不支付电路租费,以此威胁网通合建互联互通传输环路。

在自我实施契约中,契约双方认为继续实施契约比终止契约更为有利时,契约就会被维持下去[6]47。即自我实施机制是通过改变以后契约关系的威胁来实现的,是一种依靠市场机制来达到效果的机制。针对移动公司与网通公司之间中继电路租费的案例,自我实施机制,并不能完全解决问题。虽然,互联互通协议并没有终止,但是,这不是移动公司或者网通公司威胁的结果,而且电信条例所明文规定的结果。移动公司不支付的电路租费(足够的租金),并不能产生威胁网通与它合建传输环路的威胁,产生执行的动力。

对移动公司与网通公司的中继电路租费争议,笔者建议,可以通过双方进行相互专用性投资的方式,扩大契约的自我实施范围。这样,就能在一定程度上,遏制契约当事人的机会主义行为。

(二)第三方机制

为了降低机会主义的行为发生概率,可以通过订立由法院强制执行的契约来降低[11]110。即使电信互联协议的条款,可以通过法院进行监督执行。但是,这种契约安排并不一定是最优的。

而对于“注定是不完全契约”所产生的纠纷,法院裁决是相当困难甚至是不太可能的,对于一些不可观察与不能证实的行为或者事实,法院对此是无能为力的。虽然有些契约法院是可以执行的,但因执行费用过高,法院也会放弃执行。“即使法院在强制执行电信互联协议的过程中无任何的作用,但是,明确的契约条款仍能降低电信运营商施予执行的惩罚成本作为私人履约的补充。”[3]204

电信互联协议自身技术性很强,加之法院的信息不对称性,很难要求法院进行解决,各国的通行做法是通过电信监管部门对互联协议争议进行协调。我国《电信网间互联争议处理办法》规定了电信网间的互联争议①具体为:因互联技术方案而产生争议;因与互联有关的网络功能及通信设施提供而产生争议;因互联时限而产生争议;因电信业务提供而产生争议;因网络通信质量而产生争议;因与互联有关的费用而产生争议;信息产业部规定应当依照本办法处理的其他电信网间互联争议。,电信网间互联争议基本的解决程序包括协商、电信监管部门协调、公开论证及裁决执行。我国《电信条例》和《电信网间互联争议处理办法》,并没有赋予电信运营商之间因电信互联争议,直接向人民法院提出民事诉讼的权利。司法实践中,也没有相应的案例。目前的互联协议争议,主要通过电信监管部门进行处理。

电信监管部门出具的协调文书是《电信网间互联争议协调意见书》,其依内容是否为互联争议当事人接受分为《一致性协调意见书》和《分歧性协调意见书》。《一致性协调意见书》的效力仅具有互联协议的效力,但不能作为法院直接申请强制执行的依据,而《分歧性协调意见书》只是起到某一协调阶段已结束的证明作用,也不能作为法院执行依据。争议当事人对决定不服,可依法申请行政复议或者提起行政诉讼。我国现存的这种程序,不能解决互联协议争议的问题。只能通过电信运营商之间的互联协议的自我履行机制,来对互联协议进行履行。所以,正如克莱因所述,私人强制履行与法院强制执行是不能相互替代的契约履行机制。

五、结语

在实际中,由于契约具有的不完全性、规范契约的成本过高或者法院执行困难,必然出现契约的再协商或者是大量的违约行为。电信网间互联法律制度是为了给网间互联协议找到一个有效率的章程,即一个能够以最小化的交易成本达到实现网间互联目的的章程[11]24。

国外的电信互联互通之所以不再成为问题,主要原因在于立法先行,即制定了完善的关于电信网间互联法律的规定,而最适当的法律是交易成本最小化的法律。这说明,法律越健全,契约的执行效率越高。制定电信网间互联法律制度的目标不仅是电信运营商之间交易成本的最小化,还是保证社会福利的最大化。

通过运用不完全契约理论,对电信网间互联法律制度进行的分析,提出如下建议。

第一,按照国际惯例认定主导运营商。现在,随着社会的发展,移动业务领域也存在主导运营商,现在对主导运营商的认定,往往综合考虑对市场价格的控制能力、竞争实力与对电信设施基础的控制状况等因素。而对主导运营商的认定,主要是为了让主导运营商承担法定的互联接入义务。笔者建议,我国应采用市场价格的控制能力、竞争实力与对电信基本设施的控制状况等综合性因素,对主导运营商进行认定,而且主导运营商也不应只局限在固话领域的运营商,还应包括移动运营商在内。

第二,引入互联合同的范本制度。合同范本制度是一种由国家机关或者部门制定与发布的较为完备的合同,以供签约的双方当事人在订立合同时参考使用。其条款详尽,内容完备,并将法律的规定写入协议,或者根据实际进行相应地修改与细化。这种制度,可以保证主导电信运营商按照法律的规定,制定互联协议,避免出现有失公平的条款,使非主导电信运营商的利益受到侵害[12]。我国在电信条例中对是否公布互联协议的文本制度在法律上是空白的。笔者建议,应引入互联合同的范本制度,以节省电信运营商之间签约的成本。

第三,建立保证金制度。采用像银行存款保证金的做法,建立一种保证金制度,将保证金存入电信监管部门的指定账户,由电信监管部门对保证金进行管理,在电信运营商之间出现拖欠结算费时,受到侵害的电信运营商向电信监管部门提出申请,在电信监管部门查实后,先从违约方的账户支付拖欠的结算费,再由电信监管部门对违约方进行追缴。

第四,引入专家公开论证制度。在法院审理互联争议的案件时,引入专家公开论证制度,建立专家初步裁决制,由法院依据专家的初步裁决意见对互联争议作出判决,解决法院对电信案件审理非专业的问题,以便作出裁决。

第五,直接规定人民法院具有司法管辖权。虽然,我国《电信条例》第20条与《电信网间互联争议处理办法》第21条,没有赋予人民法院对互联争议具有司法管辖权,但也没有排除。建议在制定的《电信法》中,明确赋予人民法院对网间互联协议争议具有司法管辖权,赋予电信运营商选择权。

[1]娄耀雄.电信法[M].北京:对外贸易经济大学出版社,2010:104.

[2]杨宏力.本杰明·克莱因不完全契约理论述评[D].济南:山东大学,2012.

[3]本杰明·克莱因.契约与激励:契约条款在确保履约中的作用[M]//科斯,哈特.契约经济学.北京:经济科学出版社,1999:199.

[4]Klein,B.Borderlines of Law and Economic Theory:Transaction Cost Determinants of Unfair Contractual Arrangements[J].American Economic Review Papers and Proceedding,1980(5):356-362.

[5]科斯,哈特,斯蒂格利茨.契约经济学[M].拉斯·沃因,李风圣,译.北京:经济科学出版社,1999:103.

[6]奥利弗·E·威廉姆斯.资本主义经济制度[M].北京:商务印书馆,2003:47.

[7]贺卫,伍山林.制度经济学[M].北京:机械出版社,2003:116.

[8]刘凤芹.不完全合约与履约障碍——以订单农业为例[J].经济研究,2003(4):27.

[9]Benjamin Klein.Why Hold-Ups Occur:The Self-Enforcing Range of Contractual Relationships[M].Oxford:Oxford University Press,1996:444-463.

[10]Benjmin Klein &RoyW.Kenney.Contractual Flexibility[J].UCLA Department of Economics,UCLA Economics Working Papers,1985:385-395.

[11]艾瑞克·G·菲吕博顿.新制度经济学[M].孙经纬,译.上海:上海财经大学出版社,1998:113.

[12]张湘兰,陈小龙.电信网互联协议的特殊性分析及启示[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2012(5):52-56.