一党执政的政绩、困境与衰落:以色列工党的演进历程

2018-01-26罗星

罗 星

(清华大学 马克思主义学院,北京 100084)

一党长期执政是在第二次世界大战结束以后,在许多发展中国家和新兴民族国家出现的一种较为普遍的现象。作为政党制度中的一种特殊形式,一党独大的政党制度适应了这些国家现代化建设的需要,维护了政治上的统一和社会稳定,取得了一定的制度绩效。但是,伴随着“第三波”民主化浪潮的到来,许多长期执政的政党先后失去了自己的执政地位(以色列工党、日本自民党、印度国大党),但是也有一些政党保持住了自己的地位(新加坡人民行动党),但仍然面临着重大挑战。作为这些政党中有代表性的以色列工党,是伴随着犹太复国运动而产生的,在以色列建国的历程中扮演了重要的角色,其领袖本·古里安曾经长期担任以色列的总理,无论是推动建国后经济的恢复与发展,还是领导同阿拉伯国家的战争,工党都曾经扮演了重要的角色。但就是这样一个政党,在1977年失去了自身的执政地位,进而引发了以色列政党的“地震”。本文尝试着研究对以色列政党政治的演进过程进行一个梳理,并分析导致工党在1977年最终丧失执政地位的原因,进而归纳总结一党长期执政所面临的结构性困境。

一、以色列政党政治的演进历程

分析以色列政党的政治舞台整个演变发展的过程,可以划分为三个时期:第一是建国之前以色列工党建立和发展的过程,第二是建国后工党的执政历程,第三是1977年失去执政地位的以色列工党。我们主要回顾一下1977工党发展的前两个时期。

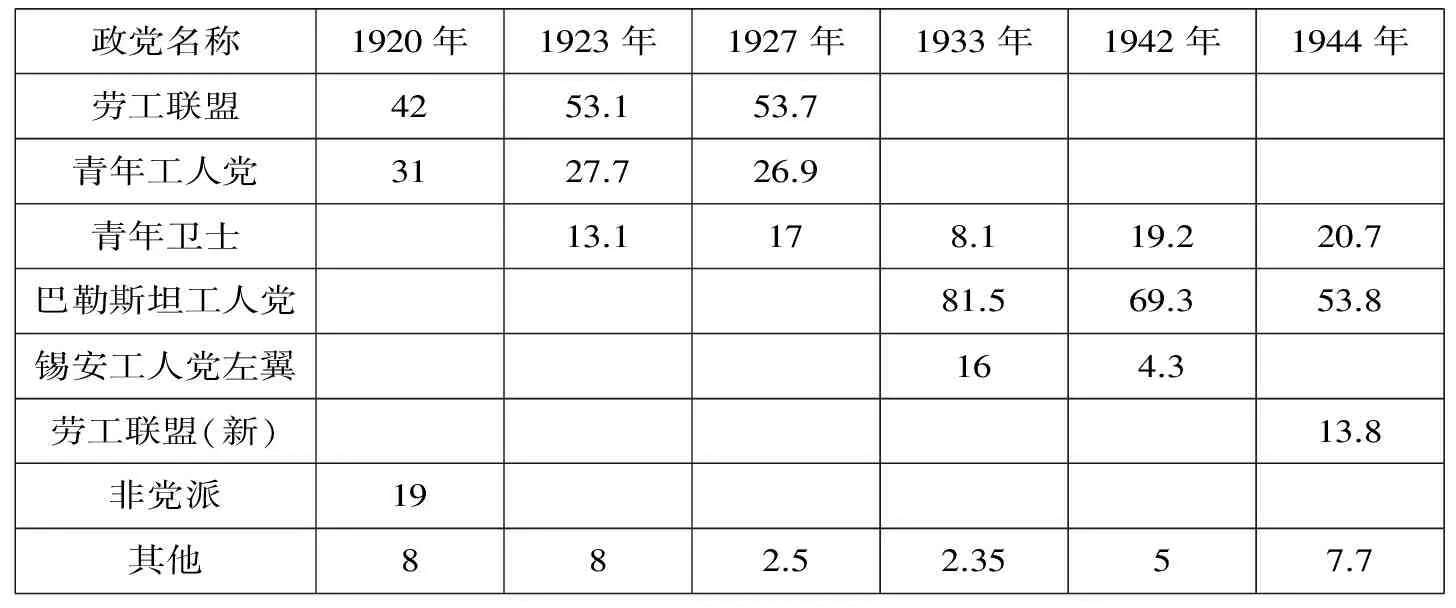

(一)建国之前的以色列工党

从概念上看,以色列工党从来就不是一个一成不变的概念,其本身内涵处在经历着不断的变动之中。犹太人在经历了中世纪的磨难和浩劫之后,在近代开启了历史上著名的犹太复国运动。在支配复国运动的种种思潮中,劳工犹太复国主义在其中扮演了重要的角色。这种思想最大的特点,就在于试图把社会主义思想和犹太复国主义运动结合起来,进而扩展到复国主义运动的支持者的范围[1]。在这种思想的影响下,一些带有劳工色彩的政党成立了,其中比较有代表性的是青年工人党和锡安工人党。这两个党在理论方面有着明显的区别,锡安工人党有着强调的革命性和战斗性,试图运用阶级斗争的手段在全世界实现社会主义的目标,而青年工人党的纲领则相对保守,甚至不承认自己是社会主义运动中的一个组成部分[1]49。直到1920年,这两个党派组成的总工会才得以成立。直到1930年,以色列才出现了一个相对统一的劳工主义政党——巴勒斯坦工人党。从此,在以色列政治生活中,巴勒斯坦工人党的地位越来越高,逐渐取得了主导地位,体现在工党这个时期中伊休夫的领导机构中发挥的作用逐步增强,逐步控制了主要经济和社会组织基布兹[2],进而在犹太工总的选举成绩也是连年上升(如图表1.1所示)。关于这个时期巴勒斯坦工人党(又被称为玛帕伊)崛起的原因,国内有研究者进行了这样的分析,善于发展国内经济,解决好民生需求;不断根据外部环境的变化来实现自身指导思想的与时俱进,进行意识形态的调整;善于控制工总和犹太代表处,能够最大限度地联系选民[3]。在建国之前,尽管有着众多政党的出现和崛起,但不可否认,巴勒斯坦工人党已经成为在国内政治生活中扮演着举足轻重的角色。

图表1.1 1920—1944犹太工总中各政党选举结果 单位%

(以上图表参考了[英]诺亚·卢卡斯:《以色列现代史》,商务印书馆1977年版。)

(二)以色列工党的执政历程

从以色列建国直到1977年,这一时期的以色列政治可以被看作是工党主导的阶段,尽管在执政过程中工党经历了和其他政党的联合执政,但毫无疑问的是工党在其中发挥着关键性的作用,这体现在工党始终作为议会内部第一大党出现的,其党员占据着内阁的主要职位,其对社会的控制也延伸到了方方面面[2]588。但是,在这个时候工党作为一个劳工主义政党的左翼身份特征,却在执政以后大大削弱了,这也是世界政治发展史上左翼政党所面临的一个共同问题:一方面要坚持自身的意识形态,通过实现制度的变革而实现自身目标;另一方面又要在现实政治的选举中,维护自身的执政地位而不得不做出相应的妥协[4]。建国后工党坚持的社会主义受到复国主义和民族主义的冲击,具有明显的温和色彩;特别是工党没有在议会中取得绝对多数的地位,只能同一些党派联合执政,就必然会在政策上做出相应地让步。作为工党的主要合作伙伴——宗教主义政党,关心的议题主要涉及宗教问题,而工党的另一个重要联盟则是进步党对私营企业给予了独到的关注。为了取得执政地位,工党甚至在有些时候同右翼政党组成联盟。虽然工党始终在其中发挥着主导性的作用,但其推行经济社会政策有着明显的改良色彩:一是在经济体制上,带有强烈的社会主义色彩,体现在国有经济发展中占有主导的地位,西方有学者称以色列是世界上唯一一个推行自由民主,而同时又实现高度国有化的国家,这在西方国家是不可思议的。在以色列国内,犹太工总在经济生活中扮演了重要的角色,此外还有带有明显社会主义色彩的经济组织“基布兹”和“莫沙夫”的存在和发展,这使得工党政府的执政带有明显的“社会主义”色彩。二是在经济政策上,坚持混合经济和福利国家制度,国家保持了对经济较强的干预能力。但是,仍然强调发挥市场的作用,改善国家管理经济的方式。积极调整经济结构和产业结构,由初期的注重发展农业转向注重发展工业,由劳动密集型产业逐渐向劳动集约型产业转型。三是优先发展教育事业,制定了《义务教育法》,建设了一批高水平的大学。在工党的执政期间,以色列经济得到了飞速的发展,尤其是农业发展上取得了令世界瞩目的成就,进出口贸易也有了很大的发展,但是,就在这个时候,工党丧失了自己的执政地位。

(三)1977:执政的终结

虽然从建国以来,工党在执政联盟中一直发挥着主导作用,但其执政地位逐步受到诸多方面的挑战。首先,以色列经济虽然在这一时期有了快速的发展,但是经济社会发展也凸显出了深层次的问题,突出表现为过分依赖国外资金,高通货膨胀率、贸易逆差不断增大,长期战争导致军费开支过大[5],工党面对这些问题没有能够提出良好的应对策略;其次,工党自身也是矛盾重重,党内不同派别的斗争严重削弱了工党自身的力量;最后,右翼集团的逐渐崛起,特别是1973年成立的利库德集团,实现了对国内右翼政治力量的整合,这标志着右翼政治力量已经完全可以和工党分庭抗礼。特别是在工党执政的最后几年,拉宾政府出现了一系列的丑闻,在1977年大选中,以贝京为代表的利库德集团获得了43个席位,而工党仅仅获得了32个席位,这次政治变革被以色列人称作为“政治地震”。

二、一党独大的终结:原因分析

关于对独大型政党丧失执政地位的原因,国内外有相当多的文献对此进行评述。一般来讲,对独大型政党衰落原因的分析,遵循着四种基本的解释框架:第一是聚焦于政党内部的变动。这方面的研究注重与执政党本身在思想、组织和体制上的变动,强调正是由于政党本身不能适应社会发展而失去执政地位,但这种观点的不足之处在于无法对政党本身的优势和劣势进行区分,无法说明执政党为什么会在短时间内丧失自身的执政地位;第二是主张从外部环境看问题的观点就是对内部因素论的补充,该观点认为无论是国内经济环境的变动,还是外部世界的干预都会对政党的执政地位产生影响。该观点试图注重把握政党执政的外部环境,注重全球化浪潮对政党执政产生的影响,但不足之处在于无法解释同样的外部环境下政党自身执政地位的变迁;第三是把政党自身因素和外部环境因素结合起来的是结构主义的解释方法,其试图把政党自身的因素和外部环境的因素结为一体,从整体角度分析政党的衰败,但是这种分析框架不足之处在于过分强调政党丧失地位的必然性,事实上,无论任何执政党在执政过程中都会面临着结构性危机,但是否结构性危机就必然会导致政党丧失执政地位,这仍然值得我们深入思考;第四种分析方法是精英主义分析方法,强调个体尤其是政党领袖在政党执政过程中的重要地位,代表性研究是美国学者大卫·科兹对苏联共产党的研究,在《来自上层的革命》一书中,其打破传统对苏联解体的解读,提出了正是苏联党国精英在改革中对改革战略的错误把握而加速了苏联解体。但这种过分强调个人因素的方法也是我们不为赞同的[6]。上述分析框架对我们研究工党丧失执政地位而提供了方法论上的意义,既要看到工党自身在建设方面存在的失误和问题,又要善于结合外部世界的变动来分析问题。

(一)在思想理论上,工党的指导思想上不能与时俱进地适应时代的变化

众所周知,工党的成立与发展与其自身坚持的社会主义意识形态有着密切联系,虽然工党所坚持的社会主义和马克思的社会主义思想有着较大的区别,但不可否认的是这种社会主义思想在当时是适应了犹太复国主义运动的。社会主义思想最初是从“社会”一词中演义出来的,其内涵和“个人主义”针锋相对,指的是以合作为基础,以大众福利为目标的集体管理体系[7]。在复国主义运动中,犹太人认为仅仅依靠个体的力量很难促进运动的胜利,必须依靠团结和合作,这和社会主义强调合作互助的思想不谋而合。依靠这种思想,工党获取了许多民众的支持。工党的多位著名政治家本·古里安、夏里特、梅厄夫人都怀有不同程度的社会主义信念[8]。但是,从以色列建国以来,工党的主流意识形态就遭到了前所未有的挑战。首先,在工党的理论中,对社会主义的追求不断让位于现实政治的需要。为了获取更多的选票,工党在自身政策上不断呈现出右倾化,特别是大量东方犹太人的涌入,使得工党的理念受到很大冲击。作为工党社会主义遗产标志的基布兹,在这个时期也受到了很大冲击,在国内的政治和经济地位都有所下降,其自身坚持的平等、公正的价值观也不断在削弱。其次,来自宗教犹太复国主义的思想对工党形成了严峻的挑战,而紧随其后产生的修正派——犹太复国主义,则更是对工党产生了致命一击。面对自身意识形态的危机以及来自反对政党的挑战,工党不能够及时做出回应而以创新自身的理论形态,最终在思想上陷入了匮乏的境地。

(二)在组织结构上,工党不能有效维护党内统一来凝聚党的力量

在现代政治生活中,组织对于民主的作用是至关重要的,组织是形成集体意志的唯一途径,组织能够使成员以最小的精力获得最好的效果[9]。政党区别于其他社会团体很重要的一个因素就在于政党有着一整套完整的组织体系。首先,工党和其重要的支持力量——犹太工总的关系不断疏远。工党之所以能够实现长期执政,很大程度上来源于对犹太工总的控制。犹太工总作为国内一支强大的政治力量,吸纳了全国大部分的从业人员,这使得工总成为了工党稳固的票仓。但是,自从执政以来,无论是在工党内部,还是在总工会内部,都对双方的合作关系产生了不同的异议,社会上对两者的紧密合作也多有批评。这就意味着工党已经不能够得到工总的全力支持,这无论是在物质上还是精神上都对工党产生了严重打击。其次,工党内部围绕一些重大问题产生分歧,削弱了工党的力量。工党的产生本来就是由劳工运动的不同派别合并而成,虽然实现了组织上的整合,但是却不能够确保思想的统一,虽然在建国初期工党维持了表面的统一,但是其内部的矛盾层出不穷。其中少壮派和元老派针对时任国防部长的拉冯,在情报工作中失误的问责问题展开了激烈的争论,一直持续到60年代的初期。这种不断的争斗和内耗与破坏,使得工党的实力不断遭到削弱。在1961年进行的大选中,执政的工党虽然赢得大选,但比上一次减少了5个席位,本·古里安在公众心中的地位也大大下降了[10]。

(三)在外部环境上,国内和国际的经济社会变迁也对工党执政产生了不利影响

工党在政治上失利的原因,既有来自于政党本身的原因,更与国际国内经济社会变迁息息相关。首先,过度依赖公有制和国家调控的发展模式,在六七十年代遭到了空前的挑战,从70年代以来以色列遭遇了严重的经济危机。其实,如果我们的研究有一种历史“大视野”的话,可以看到这个时期整个资本主义世界经济都在面临一场危机,这就意味着在战后兴起的凯恩斯主义治理模式遭遇到了空前的挑战,而工党就是这种模式的执行者。其次,这个时期的以色列,由于大量移民的涌入,增加了东西方犹太人之间的矛盾和冲突,特别值得注意的是塞法拉迪集团,其希望在国内政治生活中能够发挥更大的作用,但在工党执政时期没有对他们的诉求给予足够的重视,其转向利库德集团并不是出于对利库德的支持,而仅仅来自于对工党反感[3]102。再次,在外交政策上的失败也是工党陷入危机之中的原因。工党政府长期推行的外交政策“以土地换和平”越来越不能适应以色列现实需要,以利库德集团为代表的强硬外交政策,逐渐获取大多数选民的支持和认同。最后,直接导致拉宾政府失败的诱因也是来自于没有正确处理好宗教与对外政策的关系,导致宗教主义政党的反目,最终丧失了几十年的执政地位。

三、一党长期执政:历史经验与现实反思

纵观世界政党执政的历程,一些长期执政的大党老党先后失去了执政地位,这些政党中有的是苏联东欧的共产党,也有发达国家内一些长期执政的政党,也有发展中国家的民族主义政党。其丧失执政的原因,有共性也有个性。其中一般性的困境包括长期执政产生的钟摆效应、政党组织内部的涣散以及来自反对力量的挑战(这是任何政党都要面对的),长期执政的特殊性的困境来源于意识形态合法性的丧失(苏东政党、墨西哥革命制度党),民主化的挑战(葡萄牙和西班牙的执政党),执政绩效的式微,总结这些政党执政的得失,可以为政党政治发展提供一定的借鉴和思考。

(一)一定程度的执政绩效,是一党能够长期执政的重要原因

政党能否长期执政,就在于其是否能够最大限度地获取选民的认同。为此,西方政党学者为我们提出了政党认同的概念,最初被用来研究选民在心理上对执政党的支持,后来逐渐扩展到对政党执政合法性的研究。李普塞特认为,任何一种稳定的政治系统,都需要兼顾合法性和有效性,有效性强调的就是政治制度满足社会经济发展的程度[11]。任何长期执政的政党都需要有着良好的执政绩效,即能够最大限度地推动国内经济社会发展。我们可以看到,无论是日本的自民党还是新加坡人民行动党,他们从1959年执政以来,在几十年的时间里使得新加坡的经济实现了现代化,人民生活水平得到了大幅度提高,即使经济偶尔产生衰退,其执政党也能成功应对,这使得其在大选之中始终能够获得多数选民的支持。印度国大党之所以能够长期执政,秘诀就在于是依据印度的实际而提出把民族主义、社会主义以及世俗主义作为立国之本,使得印度在战后能够迅速腾飞[12]。在没有特殊外部因素影响的情况下,执政党的执政绩效对执政的作用是至关重要的。

(二)提高政党制度化和适应性,是政党保持执政地位的必然要求

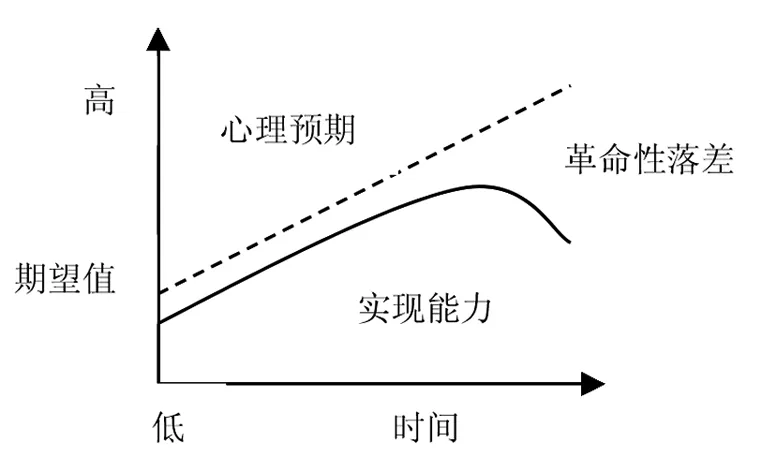

一定的执政绩效能够有利于政党保持执政地位,但是有学者最近的研究发现,经济的增长并不一定能导致对政党的认同。在我国的台湾地区,伴随着80年代经济的增长,国民党的选票确在逐渐丧失;而墨西哥在20世纪90年代经历了经济发展的黄金时期,但仍然丧失了执政地位。其中,选民认同的多样化和经济增长的低效化都是造成此种陷阱的原因[13]。特别是在经济社会转型时期,人民的期望和需求正在增长而政府满足需求的能力却在下降,这个时刻是执政党最容易出现危机的时刻(参见图表1.2 J曲线理论)。这项研究给予我们的启示在于执政党想要长期执政,不仅要发展经济确保制度绩效,更要从自身层面加强党的建设,提高政党的制度化和适应性水平。政党制度化强调政党在能够善于将一个时期的将自身的组织和程序,逐渐获得价值观和稳定性的一种动态过程[14]。通过降低政党发展的不确定性,进而可以提高政党发展可预期性。在政党制度化的衡量指标中,自主性占有很重要的地位,通过加强政党自主性的建设,使政党能够更好地代表整个国家的利益,而不会被某一些利益集团所挟持。而政党适应性强调政党组织在发展过程所形成适应环境的能力,即能够根据外部环境的变动调节自身[15]。只有在提高执政绩效的同时,不断加强政党的制度建设,才能确保政党立于不败之地。

图表1.2 J曲线理论

(三) 一党长期执政仍然需要面临诸多挑战

尽管通过增强执政绩效和加强政党制度建设来强化独大型政党的执政地位,但是长期执政必然面临着很多结构性困境,有学者对这种困境进行了很好地概括,包括人民主权与回应缺少的矛盾,精英吸纳数量与质量的矛盾、代际更替与保持团结的矛盾、理性化与复杂人性之间的矛盾等[16]。即使是现在仍然在台上执政的新加坡人民行动党,也是危机重重:民众对于行动党长期执政产生了“审美疲劳”,希望在政治生活中能够注入一些新的力量;人们已经不仅仅满足于经济绩效,而是希望在政治上更有作为。这些因素都使得人民行动党面临着重大的危机。虽然我们看到,这些独大型政党在失去执政地位之后纷纷重整旗鼓,又获得了执政地位(台湾国民党、印度国大党),但是能否续写当年的风光,我们还是不能给出肯定的答案。

四、结语

纵观以色列工党发展的整个历程,从当年的建国功臣,一党长期执政,到后来陷入执政危机,以至于丧失执政地位数年之久。随后在其政治发展进程中,工党也曾经和利库德集团联合执政,甚至单独获得执政地位,但一党独大的地位不再存在。时至今日,工党仍然处于在野的局面。想要走出困境,以色列工党必须善于调整,以应对经济社会发生的重大变化,才能够走出困境、重振雄风,引领以色列的未来。

[1] [英]诺亚·卢卡斯.以色列现代史[M].杜先菊,彭艳,译.北京:商务印书馆,1997:33.

[2] 王彤.当代中东政治制度[M].北京:中国社会科学出版社,2004:583.

[3] 王彦敏.以色列政党政治研究[M].北京:人民出版社,2014:74-75.

[4] [美]劳伦斯·迈耶.比较政治学——变化世界中的国家和理论[M].罗飞,等,译.北京:华夏出版社,2001:231.

[5] 肖宪.中东国家通史(以色列卷)[M].北京:商务印书馆,2001:163.

[6] 黄卫平,陈家喜.制度建设与政党发展[M].北京:社会科学文献出版社,2014:155-163.

[7] [英]柯尔.社会主义思想史(第一卷)[M].何瑞丰,译.北京:商务印书馆,1977:10.

[8] 杨曼苏.以色列——谜一般的国家[M].北京:世界知识出版社,1992:110.

[9] [德]罗伯特·米歇尔斯.寡头统治铁律——现代民主制度的政党社会学[M].任军锋,等,译.天津:天津人民出版社,2003:18.

[10] [英]阿伦·布雷格曼.以色列史[M].杨军,译.北京:中国出版集团东方出版中心,2009:96.

[11] [美]李普塞特.政治人:政治的社会基础[M].张绍宗,等,译.上海:上海世纪出版社:4.

[12] 王丽.国大党的兴衰与印度政党政治的发展[M].厦门:厦门大学出版社:69.

[13] 祝灵君.经济增长必然带来执政党认同吗?[N].学习时报,2010-10-25.

[14] [美]亨廷顿.变动社会的政治秩序[M].张绍宗,译.上海:上海世纪出版社,2008:10.

[15] 聂平平.西方政党适应性理论述评[J].新视野,2010,(04).

[16] 胡荣荣.自主性与制度化:一党独大的适应性研究[D].中共中央党校,2013:30-33.