“华夏边缘”是怎样被蛮夷化的

2018-01-24姚大力

姚大力

一

现代人很难想象,清代嘉庆皇帝会把一封送达外国的国书题名为“赐英吉利国王敕谕”,并在其中宣称:

天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远來,徒烦跋涉。但能倾心効顺,不必岁时來朝,始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕。*王先谦:《东华续录》嘉庆四十二年,清光绪十年长沙王氏刻本,第2页。

现代人也也很难想象,定都南京的太平天国政权会对试图与之联络的英国使臣颁发这样的外交回牒:

谕尔远来英人知悉:尔等英人久已拜天,今来谒主,特颁谕抚慰。使各安心,请除疑虑……尔海外英民不远千里而来,归顺我朝。不仅天朝将士兵卒踊跃欢迎,即上天之天父、天兄,当亦嘉汝忠义也!*《英国政府蓝皮书中之太平天国史料》第六函附件之三、四,载《中国近代史料丛刊·太平天国》6,上海:上海人民出版社,2000年,第909页。

从以上两例,可知传统的“天下中国观”对直到清亡为止的中国人,曾经具有何等强大而持久的思想影响力。

二

“天下中国观”,即古代中国人对世界的看法,可以用以下这段话来加以概括。

世界上只存在一种文明;这种文明注定要外化为一个大统一的强大国家;这个强大国家是人世间唯一的,而不是均衡的多国体系内的成员国之一;拥有不同文明或文化的人群之间的差异,于是被转换为同一文明或文化的不同发展阶段之间的差异;故“中国”有“教化”之责,周边诸人群则有“向化”之心,教化与向化的最终结局,便是实现由汉文明覆盖“天下”的“大同”之世;在“大同”到来之前,实现传统中国与外部世界之间经济文化交流和政治联系的主要制度框架,即朝贡与册封体制。

在关于中国历史的标准叙事中,上述文明所经历的被分解为若干个相对独立的并存政权的时期,往往被看成是中国从“分裂”走向“统一”进程之中的过渡时期或不正常时期。从中似乎还依稀看得见传统观念的某种影响。

在“天下中国观”的支配下,传统中国人对于自己生活其中的地理空间结构的认识,由两个最基本的层面叠合而成的。这两个层面,各自都有极久远的来历。

第一个层面把世界想象为由内朝外向四方作平面推展的一系列“纯方千里”(相当于250 000平方公里)的等面积地域单元,分别称为九州、八殥、八紘。八紘之外各有一座大山,是为八极。我们知道,在此之前中国早已有“海内之地,方千里者九”的说法。中国经典根据相对现实的地理认知,按山川形势将黄河与长江流域划出来的九州,乃至九州、八殥、八紘的地理模式,以及另一种把“海内九州”看作只是构成“大九州”的地理单元之一的学说,或许都可以看作是按不同的思路对最早的海内九州的观念作逻辑推衍的结果。

与此同时,这个按“纯方千里”的单元排列与组合起来的世界,又被叠压在一个具有等差序列的地域结构中。粗略地说,在汉初,这个差序性的地面世界,由以下三个等级的地域构成。一是“中国”,由华夏核心地区以及中央王朝版图内的“蛮夷”地区构成。二是环绕在“中国”边缘的“夷狄”地区。以上二者合而为“海内”世界。三是越出“海内”范围的更加奇形怪状的“海外”国家,如奇肱之国、一臂国、三身国、结胸国、交胫国、贯胸国、岐舌国、三首国、玄股之国、无肠之国、一目民等。总之多为缺少人间气息的蒙昧怪异、未经开化的各群落集团而已。这是一幅典型的“内诸夏而外夷狄”的地理分布图。

这样一种“天下中国观”,大体定型于秦汉时期,并以其较为“合理”的修正形式一直存续到西方用炮舰打开中国大门之时。至于它的形成,则可以从西汉向前追溯到“诸夏”人群及其建立的早期国家,亦即“三代”超越上古中国的其他人群及其多种文化,遂得率先跨入文明门槛的那个极遥远的过去。所以这是一个很漫长的故事,大体可以分成五个段落来讲述。

三

故事的第一段落,发生在公元前约8 000年到公元前2 000年之间。这个阶段,处于新石器及铜石并用时期的中国史前文化,曾在今中国境内的南北各地呈现一派“满天星斗”的多头起源、多元发展景象。

但是在接下来的1千数百年间,也就是从公元前2 000年到公元前8世纪,我们看到一幅大不一样的图景。随着夏、商和西周的相继壮大和发展,一个称为“诸夏”的人群在华北广大地域内逐渐形成。与它周围的其他各种人群相比,诸夏非但最早从史前阶段跨进了文明的门槛,而且在周朝走向衰落的过程中反而成长为华北最强大的一个人群共同体。是为故事第二段落。

夏王国的存在,至今还没有获得确凿的考古学证据的支持。由于这个时期尚未产生文字,若必以同时期文字资料的出土作为确认夏遗址的佐证,我们可能永远无从证实夏代的存在。但从《史记》关于商王朝的世系被近2 000年后发现的甲骨文资料所证明的事实判断,《史记》对夏王14代、17王的世谱记载,应该也是有可靠依据的。因此,夏从一个强大的酋邦演化为早期国家的历史似属可信。无论如何,晚商作为一个早期国家的存在,已被学术界公认。诸夏就是由建立夏、商与西周的地域性人群及地域文化互相融合而成的,一个拥有共同文化的人们共同体,也可以说它就是汉民族的前身。它分布的地域范围位于中国北部的核心农业区。

根据《诗经》记录的汉语民歌分布地域,可以复原公元前第1个千年上半叶诸夏人群的活动范围。它与铃木秀夫曾画出来的用“河”来称呼大小水流的区域大体相符。南部中国称呼水流的通名不用“河”,而用“江”。该词起源于住在当时南方说孟-高棉语的古代土著称大河为krong。循汉水向南进入长江中游的诸夏移民“入乡问俗”,拿当地土语中的普通名词(亦即泛指名词)krong当作长江的专名,遂采用汉字“江”(上古汉语读音为krong)来音译这个名称。在汉语复声母消失的过程中,江字的读音演化为kjang。韵母前的r-并非简单地消失了事,而是导致它后面的韵母变为二等韵。再过数百年,随着汉语辅音j-、q-、x-分别从“精”(ts-)、“清”(ts‘-)、“心”(s-)以及“见”(k-)、“群”(g-)、“溪”(k‘-)等近古声母中演化出来,江字也才如它在现代汉语中那样被读作jiang。它的涵义亦经历了一个从专指长江的专名重新被推展为可以泛指较大河流的过程。

不过对上面提到的诸夏人群的分布状况,很容易造成某种误解。在夏、商和西周的整个所谓三代,北部中国,包括它的核心地区,事实上并不是排他性地为诸夏人群所独占。恰恰相反,诸夏一直是与被它称呼为蛮、夷、戎、狄的各人群交叉分布,共同活动在那个地域范围之内。

四

三代兴起之前,处于新石器及铜石并用时期的中国史前文化,曾在今中国境内的南北各地呈现一派“满天星斗”的多头起源、多元发展景象。这一局面为什么会从公元前20世纪起逐渐被三代在华北突起的形势所替代?对此目前还难有令人满意的解答。也许正是由于华北黄土地带易于垦殖而生活资源又相对匮乏,迫使那里的原始农业人群必须、并且也有可能不断地扩大自己的生存空间,由此便极大地提高了各个地域性人群内部以及他们之间社会互动的程度。而后者又推动着那里的社会控制与社会动员的技术与发展水平都以超越上古中国其他地区的规模发展起来。这大概是将华北的史前农业文化最终地提升为一种新文明的最重要牵引力。

在另一方面,较早发达起来的诸夏文化,乃是突起在一个极其广袤的地域之中。这一辽阔地面东渐大海,西披流沙,北阻草原与戈壁,其南方则由于沼泽遍布或山岭险峻而使人烟稀疏分散。处在这样辽阔而四面都相对封闭的空间之中,诸夏的人们很容易将华北看作就是整个人类世界的中心所在,并把自己相对发达的文化形式看作其中唯一的文化。诸夏共同体之外的各种人群,都被看成是在人格和品质上低于诸夏的不完善的人。随着诸夏经济、文化和政治势力的大幅度增长,原初与诸夏错杂分布于华北核心地区的各种非诸夏部落或被诸夏同化、或被挤压到华北各边缘地区,由诸夏独占人类世界中心的局面以及反映此种局面的观念,也就相继形成了。

根据安部健夫的研究,上古中国人用“天下”观念来取代中国与“四方”“四国”等“外方(邦)”或“外邑”共处的世界观念,应当发生公元前5世纪,即从春秋末叶到战国之初这段时间。它与作为汉族祖先的“诸夏”人群,将原先与他们共同据有华北核心地区的许多非华夏部落同化在自身的文化共同体内,或者把后者挤压到华北的各边缘地带的时间恰好重叠。这种重叠当然不是偶然的。到战国时,夷夏关系在各诸侯国大体都已转变为边防的问题。“天下”因此便获得了“内诸夏而外夷狄”的空间分布的特定属性。再后来,在需要对“外夷狄”作出进一步细分的时候,还可以从接受中心人群及其文明的“教化”程度的不同,将他们判分为“生番”和“熟番”。西文以“未经烹饪的蛮夷”(raw barbarians)和“煮熟的蛮夷”(cooked barbarians)译之,似颇得其意。

五

就早期的“天下中国观”而言,“中国”还是一个复数的概念。当日的“中国”,是由华夏文化圈内直属周天子的国家,以及受周天子分封而建立的其他诸多地方王国共同构成的。这个复数的中国在当日文献中又被称为“诸夏”。这里的“诸”即诸多的意思。“夏”者大也,谓“中原之大国”;或曰“夏训大也,中国有文章、光华、礼义之大”。两个汉字组合在一起,意指复数概念的中国,因其文章、光华与文采,而“比蛮夷为大”。

不过随着秦对中国的统一,复数概念的“诸夏”很快衰落下去,最终被具有单数属性的“华夏”所取代。因此秦王朝虽然短暂,却有资格单独地构成我们故事中的一个段落,即第四段落。

中央集权式统治技术在战国中后叶的发明与完善,使各诸侯国可能将这一新的统治技术与西周分封制下“普天之下,莫非王土”的政治理想结合在一起,争相去追求建立君主专制的中央集权统一国家的目标。于是春秋时代旨在保存王政、维持“诸夏”多国体制的争霸战争,始而转变为意在取代王政、力图摧毁其他诸夏国家的兼并战争。随着秦统一中国,“诸夏”观念中的复数因素终于被排除出去;代之而起的,则是“华夏”之称的流行。华夏者,一个国家、一种文化也。中国由此变为单数。“定天下”变成“天下一家”的同义词。中国事实上成为“天下”唯一的真正国家。

关于“天下”的这种意识形态化的政治言说,基本上将其关注点局限于“海内”的范围,即把天下等同于“海内”。中国不但在天下之中,而且也是海内世界的主体。中国之外的蛮夷世界全被压缩在天下的边缘。这很像是一条线状的边缘,至少它的幅员是极其有限的。秦兼并六国的事业,被当时人称为“并一海内,以为郡县”,或曰“平定海内,放逐蛮夷”。秦始皇时代的琅玡刻石称:“六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户,东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者”。所谓“北过大夏”,其实仅只“据河为塞”,即以长城为限;“西涉流沙”,更未达于今河西走廊。

将秦的如许疆域迳视为“六合”“海内”或“天下”,表明秦人对“大夏”“流沙”以外所谓蛮夷地带的幅度之宽广,几乎毫无印象。在这一线之外“海外”世界,似乎长期地仅只以民间想象的补充形式而存在。前文枚举的非人非兽的“海外”诸国,就出于记载此类零碎讯息最为丰富的《山海经》一书。

六

从战国末年到秦代、尤其是到了汉代。中国人有关其外部世界的实际认识,比过去有了巨量的增加。由于蒙古高原上第一个游牧人群的政治共同体,即匈奴帝国出现在秦汉王朝的北部边疆,秦汉时代的人们在被他们习称为戎狄的边缘部落背后,看见了一个他们从未相遇过的强大的异族势力。他们明白,这个游牧群体显然不能被归入东夷、北狄、西戎等为其所十分熟悉的已知范畴里去。于是“胡”成为对这个新认识对象的泛称。稍后,在东北方向上为其所熟知的诸夷背后,也冒出一些无法归入原先已知的异族范畴的另一些游牧人。

于是他们沿用“胡”的新名号,称之为“东胡”。接着,居住在今新疆的土著各族亦进入汉人的视野,“西胡”的名称因之产生。在“华夏”之外,除去戎狄蛮夷,现在又增加了另一个由诸“胡”组成的外圈。再接下来发生的,乃是夷狄概念的泛化,把“胡”和“胡”以外的异族都包纳进去了。

西汉武帝时期,汉王朝大规模的对外战争、疆域扩张和外交联系,更极大地促进了当日中国人对“中国”版图之内及其外部世界的地理知识的了解。西汉前期于是成为我们要讲述的这个故事的第五段落。

长城之外,西汉军队多次深入大漠以北的今蒙古国草原;在西方,著名的使臣张骞出访各国、李广利远征今费尔干纳盆地,带回了有关中亚、南亚和西亚各国的丰富情报;在西南,汉灭夜郎、滇国,分置郡县于今川南滇黔之地,于是汉人得悉自巴蜀东南经今贵州、广西至于岭南,在西南方向上经由滇西而通往南亚的实情。所以司马迁说:“南夷之端,见枸酱番禺,大夏杖、邛竹。”中国人所能确切地加以了解和认识的域外和域内世界,都变得前所未有地广袤起来。我们简直可以把汉武帝在位的半个多世纪看作是古代中国“地理大发现”的时代!

由于这个古代“地理大发现”,中国人不仅在对“海内”非华夏地区的了解方面获得长足进步,而且在原先“海内”的范围之外,又发现了一个巨大而真实的人间世界。从前被位置于神话世界的土地和人群,如今开始获得各自的实在名称、特定地形地貌、其它种种自然特征,及其社会和经济的不同特性。

于是,如何将描述域外的“神话地理学”转变为一种“探察地理学”的任务,就被提上了历史日程。大量新鲜的域外知识,不可能不影响到当时人们对于华夏之外世界图景的体认与理解。在这里,首先会碰到的难以回避的问题是:这一片新近进入汉代中国人地理知识领域的外部世界,是否会颠覆他们原有的夷夏等差的观念框架,或者至少对它作出大幅度修正?

七

实际情况是,新认识的极其广袤的外部世界,被纳入了经泛化的夷狄旧范畴。遵循着此前发育已数百年之久的传统逻辑轨道,“天下中国观”定型了。它生动地反映在汉代中国眼光最敏锐、最深邃、最开阔的历史学家——司马迁的著作《史记》里。川南、云贵操壮侗、藏缅等语言群的诸族,就全被他归入“西南夷”范围。被汉征服前的朝鲜王虽然据说是“故燕人”,但那里的原居民仍为“真番、朝鲜蛮夷”;所以朝鲜王需要与他的百姓一样“椎髻,蛮夷服”。《史记》在称赞越立国“何其久也”时,亦不忘加一句“越虽蛮夷”。可见他是把越国土著与百越中的东越、闽越等同视为华夏之外的偏僻落后人群的。

“华夏”一语未出现在《史记》里;但书中的“中国”,一指西汉王朝,一指构成华北核心地区的关中与中原之土地与人民。后者在西汉版图之内居于绝对的支配地位。在司马迁笔下,中国相对于当日中国以外的全部世界,即《史记》概指为“外国”者,似乎也居于支配的地位。“外国”的称呼在此前时代的文献中几乎不出现。这里有两点值得注意。

首先,《史记》往往把“外国”与“中国”的关系,比为夷夏关系;前者可以指匈奴,也可以指楼兰,或者其他各西域国家。然则“外国”之“外”,实有“外夷狄”之“外”的意思,指在等级上低于“中国”的异邦。《史记·大宛列传》述条枝国之事曰:“在安息西数千里……人众甚多,往往有小君长,安息役属之,以为外国。”可见司马迁所谓“外国”,实指只有“小君长”的附属国而言。《史记》对匈奴国家的定位,也可印证“外国”的这一特定涵义。它或视匈奴为“二夷”之一,或曰“京师师四出,诛夷狄者数十年,而伐胡(按、即匈奴)尤盛。”诸如此类的言辞均把匈奴置于“内冠带、外夷狄”的传统的夷夏等差结构之中。

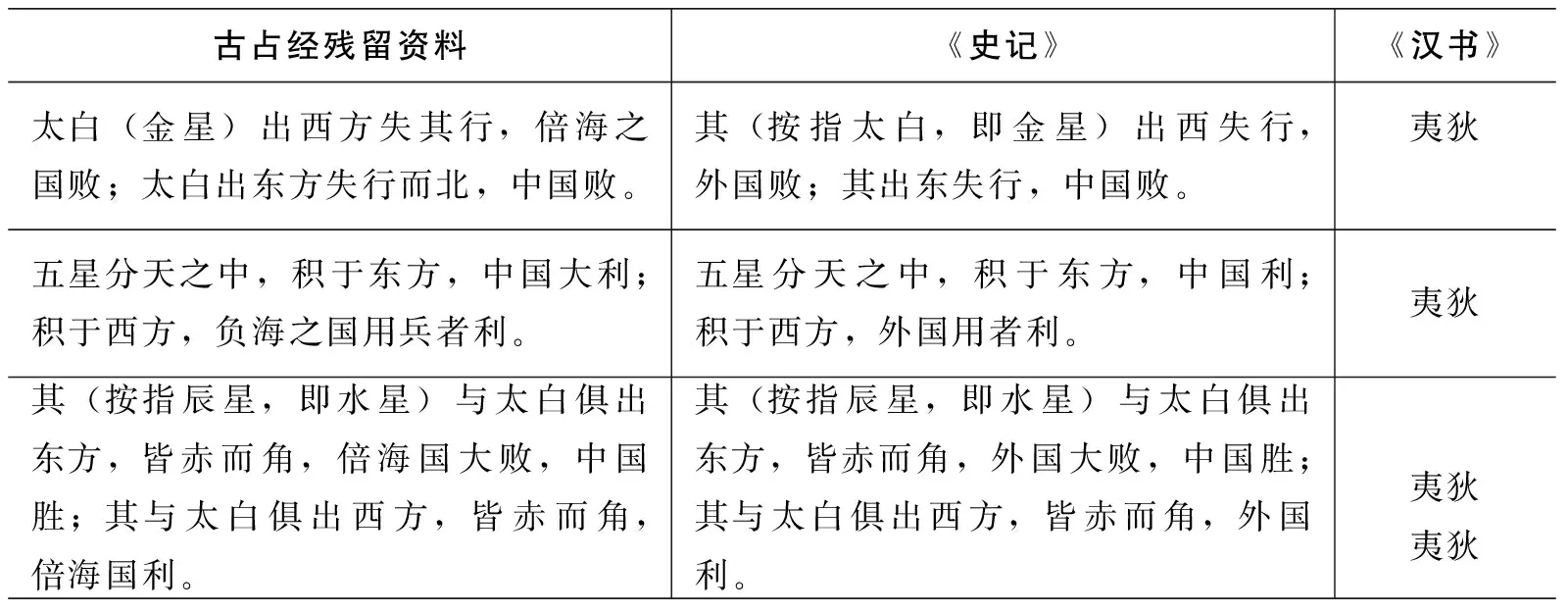

其次,“外国”这个几乎全新的用语也进入了古老的天学-占星术领域,并在确定天上的星座与地面上各大区域(“九州”)划分间一一对应关系的“分野”学说中,被用来置换原先文本中与“中国”对举的所谓“负海之国”或“倍海国”,即齐、吴、越等东部临海的国家。

表1:《古占经》《史记》《汉书》对“外国”的界定表

古占经里的“中国”与“负海之国”,本无在华夷之间从事判分的意思。但在见于《史记》的经改写的文本里,“外国”的属性却是指向夷狄的。《史记》说:“昴、毕间为天街。其阴,阴国;其阳,阳国。”文内的“阴国”与“阳国”,在古占经里原写作“负海国”和“中国”,与夷夏的概念绝无涉。但是“阴国”和“阳国”的涵义就不一样了。司马迁明确声称:“中国于四海内则在东南,为阳……占于街南,毕主之。其西北则胡、貉、月氏诸衣旃引弓之民,为阴……占于街北,昴主之。”前述《史记·天官书》中那几处“外国”,在《汉书·天文志》的相应文句中都被改写为“夷狄”。《汉书·天文志》的作者马续这样做,看来是深得其前辈旨趣的。

那么,汉朝人为什么要将“阴国”“外国”的概念引入占星及地理分野的领域中去呢?由于华夏边缘的纵深幅度已经全方位地向外扩大,那时的“天下”把一种已被泛化的、而且其所占地域比原先想象中远为辽阔的“夷狄”世界包纳进来,占星和分野学说的空间覆盖面自然也就应当被展延到那些地方。在“夷夏之辨”早已深入人心的西汉,急剧增长中的有关域外人群的新事实、新知识,就这样被纳入从前代承袭下来的那个“内夏外夷”的固化解释框架中。不断发现的广袤的域外人烟居处,总是可以容纳在“中国”外缘相对狭窄的空间中。因为“天下中国观”本是一幅从中心投影的图像。中国处在投影的中心部位,其控制力从一个中心点向外辐射。统一国家的边界可以随国力的盛衰而伸缩。非华夏的夷狄国家与人群都被压缩在边缘。边缘的放大必然引起中心部位以更大比例的增长。因此在这幅图景里,中国总是独大的。梁启超说中国数千年来常处独立之势,应当就是这个意思。

把拥有异质文化的人们群体看作“野蛮人”的观念,在古代大概是十分普遍和自然的现象。我们可能没有理由苛责司马迁,说他错过了利用最新地理资料来扭转传统的世界秩序观的珍贵机会。但是,《史记》以其巨大的文化影响力,事实上又有力地强化了此种以夷夏差序、中国独大为特征的世界秩序观。不能不说,这是《史记》表现出来的一种最显著的历史局限性。

八

现在说几点简单的结语。

把本人群之外的文化不同或族裔不同的“他者”看作是比自己落后、野蛮的种类,这种观念在人类各群落中之存在,是相当普遍的。它反映出人类在认识自己和他人关系时非常容易产生的一种近乎天然的主体意识局限性。当然,对于这种局限性在各不同文化中究竟是如何形成的,仍需要在不同的历史、地理及文化环境中去进行具体的分析与描述。

在主体性意识之天然局限的制约之下,他者的形象往往呈现为自我意象的“相反镜像”。在大多数情形下,自我的相反镜像总是带否定或负面意义的;但在有些情形下,自我的相反镜像也可能非常正面,用以反照自我的丑陋与不堪。

尽管把国家间的相互关系放置在一个权力的等差结构中去予以理解,在现时代已不再具有政治伦理上的正当性,但“天下中国观”的残留历史影响,仍可能为当下的过度民族主义和民粹主义思潮所用。其结果,或者催生思古之幽情,使人以高傲与轻慢之心看待外部世界,尤其是周边较弱小、或被他们反感的某些国家,或者把整个外部世界视为充满阴谋暗算的敌方。

因此,激活传统不是希图简单地回到传统本身,而只能是通过创造性转换去激活传统,从而为中国文化的复兴提供一个健康的、具有良性秩序的基盘;后者只能渊源于本土传统,无论在它上面,还需要“引种”多少为中国文化传统所不具备、但对于一个现代中国又必不可少的来自外部世界的文化因素。

说明:本文系作者2017年9月在中国社会科学院中国边疆研究所与云南大学主办的“第五届中国边疆学论坛”上主题演讲的修订稿。