软土基坑双排桩一锚索复合支护结构数值模拟分析

2018-01-23王学军

王学军

摘要:双排桩一锚索复合支护结构是一种就现阶段来讲比较先进的基坑支护形式,它结合了桩锚支护结构与双排桩支护结构的技术优势,能够从整体上提高支护刚度,有效预防基坑变形,在软土地区能够达到很好的支护效果。本文基于沈阳北站综合交通枢纽地下人防工程基坑支护结构构建三维数值模型,针对基坑开挖施工中的支护结构、基坑的内力和变形进行模拟计算,并将计算后得到的参数与实测数据进行对比,从中总结出软土地区基坑支护结构变形规律,为工程实践提供更准确的参考依据。

关键词:双排桩;锚索;软土基坑;数值模拟

1工程简介

1.1工程概况

沈阳北站综合交通枢纽地下人防工程,位于沈阳市市中心,总建筑面积约为52000㎡。拟建的工程场地位于沈阳市北站路与友好街的交会处——南广场地下,交通便利,是集地上广场、火车站、公交车站及地铁的大型综合交通枢纽工程。场地的地貌单位类型属第四纪浑河新扇,该地层主要由杂填土,粉质粘土、中粗砂及砾砂等组成。

1.2基坑支护设计方案

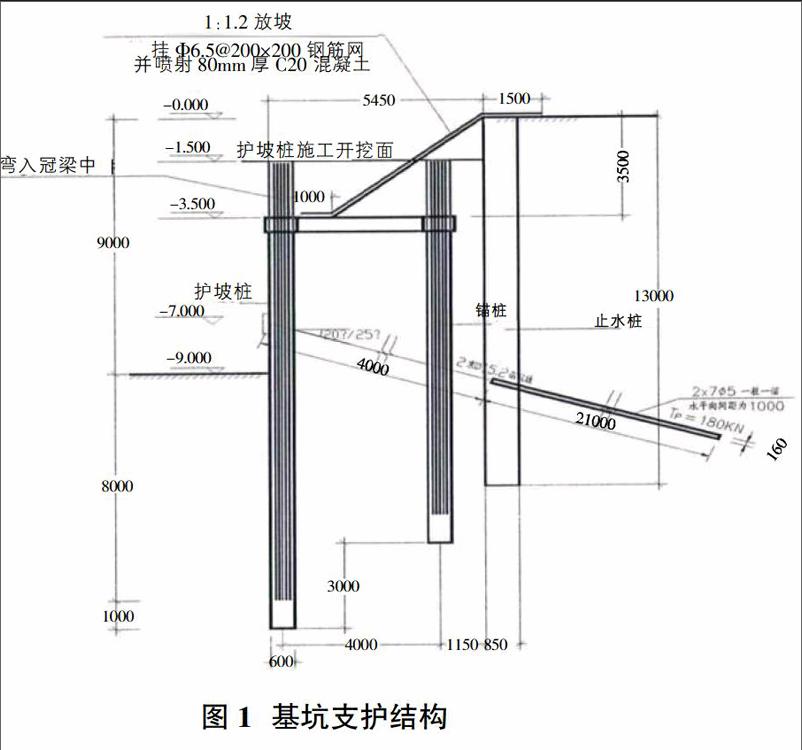

①顶部3m采用1:1.2放坡,并挂6.5@200x200钢筋网喷射c20混凝土,喷射厚度为80mm;②下部采用600mm螺旋钻孔压灌桩支护桩加桩后锚桩、拉梁、锚索联合支护方案;③支护桩中心距为1m,锚桩中心距为2m,支护桩与锚桩排距4m。锚索采用低松弛高强度钢绞线2束7.5,锚索设计标高-7m,水平间距为1m,一桩一锚,锚索长25m,锚孔直径为160mm,20°倾角,锚固体注纯水泥浆;④采用排距为303mm、桩径为500mm、桩中心距为350mm的双排水泥土搅拌桩施作止水帷幕,桩身呈正三角形相互咬合150mm,位于支护桩与锚桩的外侧;⑤支护桩、锚桩、冠梁及拉梁混凝土强度等级为C25,主筋为HRB400级钢筋,加劲筋是HRB335级钢筋,箍筋为HPB235级钢筋。

1.3监测结果

①水平位移。本文主要以基坑南侧支护桩段为例,监测点由西向东依次顺序排列。桩顶水平位移检测结果:N1点水平位移最小,最大值约为24mm,而N2、N3、N4及N5的水平位移都大于预警值(30 mm),N3位移量达到了100mm,是几个点中位移幅度最大的点。②竖向位移。前排桩桩顶位移是先上抬隆起后下沉,最终趋于稳定。一般来说,基坑开挖得越深,竖向位移越明显。因为开挖过程中必须将坑内土体彻底移除,使土应力重新分布。这就逐步加大了基坑外部土体的剪力,致使土体出现塑性区,土地的塑性流动会造成基坑周边的沿着坑内的方向位移。桩与土在发生相互作用之后,桩顶也因此产生了向上上移动的趋势,并且在一定的范围内,桩顶产生了隆起。此外,由于完成了预应力锚索施工,前排桩被施加了一定的预应力,更是加剧了隆起的现象。

2双排桩一锚索复合支护结构三维数值模拟分析

2.1模型的建立

基坑开挖中心为坐标原点,X轴(宽度),Y(长度),Z轴(开挖深度),根据现场实际情况及经验模型尺寸选为200mx200mx50m三维弹塑性模型。采用摩尔一库伦(Mohr-Cotdomb)屈服准则,四周取對称约束,上部设定(z=0)为自由面,仅考虑土体重力,不考虑地下水的影Ⅱ向。

2.2模拟结果

2.2.1支护结构水平位移

随着基坑开挖深度的加大,前后排桩均表现出了沿着基坑内方向产生位移的形势。在开挖到坑底时,锚索的存在产生了较大的抗拔力,前排桩则表现为中间大两头小的情况,表现为变形的曲线,而最大位移值在基坑底部开挖面周围开始出现。对于后排桩,其顶部的水平位移最大,伴随桩长度的加大,水平位移变形逐渐变小。

2.2.2前后排桩的水平位移对比

鉴于使用的支护结构体系是双排桩一锚索复合型,并且在桩顶有拉梁与冠梁互相进行连接,产生了侧移刚度,并且前排桩的锚索也因此产生了足够的抗拔力,通过提取不同开挖过程前后排桩桩身位移变形对比得出:

①在完成各个开挖工程以后,前后排桩的桩顶具有相同的位移,说明拉梁产生了良好的刚性连接,把桩顶连接起来都形成了一个整体。②开挖阶段不同,前排桩最大侧移值是随着开挖深度的不断增大而渐向下移动,处于开挖面周围。主要原因是在桩顶的拉梁与桩身4米左右的位置都有锚索单元,并且产生了较好的支护作用,使得前排桩具有较好的侧移刚度,并使其发展受到了限制,而且呈现出中间大两头小的特征。③伴随开挖深度的增加,后排桩的最大侧移值也逐渐增大,最后才趋于稳定。而就变化规律来看,与单纯的单双排桩的侧移变形具有相同的规律,说明锚索单元的作用点自在前桩,对后排桩的影响则比较小。④前排桩侧移的变化曲线速度比较快,并且比后排桩超前。说明前后排桩发挥作用的时间不同,前排桩首先起到支护作用。⑤在开挖坑底时,前后排的排桩都产生了一定的唯一,并且变化量比较小,逐渐趋于稳定状态。说明前后排桩支护作用发挥的比较充分,桩的长度设置也比较合理,也没有出现由于桩长的原因而导致变形的情况。

2.2.3坑后土体沉降

伴随基坑深度的加大,每一次开挖都会造成土体的沉降,并且增大了沉降量和影响的范围,沉降变形的曲线和“勺”形比较相似:而沉降量与相对基坑开挖面的距离有关,伴随距离的增大而降低,最后才能稳定下来:而最大沉降点与基坑的深度也有很大关系,伴随基坑深度的增大而逐渐远离基坑方向,最终与相距基坑20到25米左右的距离开始趋于稳定,在30米之后,最终稳定下来。

2.2.4桩顶处竖向位移

不断的进行开挖会产生向上隆起的特点,主要原因在于土体与支护架构之间的粘结摩擦力开始发挥作用,极大的限制了该处土体的竖向沉降,但是与支护结构相对较远的土体以及水平位移会挤压桩后附近的土体,使其出现了隆起的情况。此外,已经完成施工的锚索支护结构也提供了较大的侧向抗拔力,加剧了隆起的趋势。

2.2.5坑内土体隆起分析endprint

随着基坑深度的不断增加,基坑底部土体的隆起不断变大。并且坑底部分的土体隆起表现出曲线分布的特征,并且基坑的边缘,具有最小的隆起值,而中心的隆起值最大,并越来越稳定。一方面是由于基坑的坑内土体慢慢被移除,极大的释放了坑内土体的自重应力,导致了坑内的土体开始向上回弹:另一方面基坑坑后的土体会产生塑性流动,并向坑内进行滑移,且横向挤压坑底,造成坑底出现隆起。

3模拟结果与实测结果对比分析

3.1水平位移对比分析

根据对支护结构前排桩的水平位移进行模拟的结果以及实际测量取得的结果,可以得出,在完成开挖基坑支护,桩顶发生了约60毫米的水平位移,与实际测得的N2和N4的水平位移值比较接近。在实际的模拟过程中,对桩顶的水平位移值进行剔除,忽略了对整体支护结构空间效应的考虑,也说明了N1和N5的实际测量的水平位移偏小的原因。对N3进行实测,其水平位移较大,原因在于运输通道的存,出现了在模拟过程中并不存在的外部荷载,导致变形比较大。总的来说,模拟的结果和实际测量的结果比较接近,其他数据基本上相同,说明模型的设置比较合理。

3.2竖向位移对比分析

根据对前排桩进行竖向模拟以及实测所取得的结果可知,在完成基坑开挖以后,前排桩的桩顶其竖向位移上抬的距离在6毫米以下,而基坑坑外的土地的沉降曲线中竖向位移的最大上抬值达到10毫米,与模拟值相差4毫米。主要原因是在进行模拟时,没有见地下水的影响考虑在内。

4结论

①双排桩一錨索复合支护结构在受力以及变形时,由于各结构单元具备一定程度的变形和协调的性质,刚度比较大,能够产生较好的支护效果,具有良好的适用性。

②双排桩”锚索复合支护结构,其特点是有双排桩以及桩锚结构,整体的稳定性比较好,能够应用的范围也比较广泛,通过软件进行模拟可以得出这样几个规律:

1)桩身水平位移:前后排桩的桩顶具有相同水平位移,并且前排桩有明显的中间大和两头小的的变形趋势。后排桩从桩顶到桩底都逐渐减小。2)基坑竖直位移:基坑后方的沉降曲线与“勺”形比较类似。在开挖初期,桩后的土体微微的隆起,而内部土体隆起现象最为明显,在基坑的边缘附近最小,中间处最大,在完成基坑开挖之后比较稳定。3)桩身弯矩:后排桩整体的弯矩趋势不断增发,前后排桩具有不同的弯矩变化形势,原因在于锚索只在前排桩发挥作用,使得前排桩的受力机理发生了变化。而后排桩是通过拉梁和冠梁连接到前排桩,其与单纯双排桩支护结构具有类似的弯矩变化趋势。在进行整体施工时,前排桩具有比后排桩更大的正负弯矩,说明前排桩是承担土压力的主要构件,发挥着比较大的支护作用。

③双排桩一锚索复合支护结构属于较为静定的结构,并且具有这种性质的结构,在外荷载作用时,结构体系可以自动的对结构内力进行调节,对于比较复杂,变化较大的外荷载,都能发挥较好的协调作用,以防止支护结构发生变形。endprint