叶星生:我对西藏的感情庞大而具体

2018-01-23陈莉莉

陈莉莉

2012年,母亲去世,以后这些年,每逢过节,叶星生都觉得自己无处可去。

不好再去家乡成都,就索性试着找一些感觉舒服的城市,比如海南的三亚、广西的北海。“住下来,泡一壶茶,做一作画。”

2017年10月起,为期两个月的“叶星生西藏艺术50年”画展在广州举办。有感于当地清汤淡水的饮食风格,他对这座城市产生了兴趣,心里又多了一个逢年过节时的去处。像收到了一件好藏品,他窃喜着。

这次画展是他为数不多的一次系统性个人作品展。在此之前,西藏民间艺术保护与收藏者以及捐赠者的光环高高地罩在头上,有那么一些时间,他甚至差点忘了,他是以画画迈向广阔人生的。

他说,自己还在收藏西藏民间艺术品,还在将它们捐赠。这样收了捐、捐了收,成了一个怪循环,他自己都不理解这种行为。有时候觉得,可能源于父母不在身边的童年生活,缺少亲人宠爱,社会又复杂多变,要活下去,他需要外界的肯定和表扬。

1961年入藏,2003年作为“特殊人才”被引进北京筹建西藏文化博物馆,叶生星一生中更多的时间是在西藏度过。

年届七十,叶星生说自己的人生好像又重新开始了。小时候他的第一个名字叫“新生”,后来母亲将它改为“星生”。他谨慎地选择言辞,也没能告诉记者母亲给他改名的原因。

他把更多精力转回画画后,才领悟了冯骥才当初那些话的意义。冯骥才对他说:“你不要轻视收藏,它让你的文化成为一个整体,它实际上是会帮助你画画的。”他现在正死死抓住西藏带给他的经验、认知和审美,将它们用艺术形式呈现出来。

上世纪90年代,内地民间对藏区的一切都还不熟悉,叶星生带着收藏而来的西藏民间艺术品到内地展览,几度受到当时国家最高领导人的肯定。1999年,他将随他30多年的2000多件收藏品捐给当地政府。此举将他托上具有奉献精神的道德台上,又把他送进“此人有政治野心”的讨论中。

他在意人们对他的评价,在乎与名声相傍而行的其他声音;那么多年了,它们还在他的心里晃荡着。

画画可以得到表扬

12月中旬,从拉萨回到北京的那一刻,叶星生意识到就冬天而言,还是拉萨要暖和一些。2017年的冬天,北京特别冷,但是空气质量比往年好。凛冽的寒冬午后,走在街边,他细数着自己对生活的观察。

西藏卫视提前录制春晚,叶星生是每年都不能少的嘉宾之一。尤其,近些年他为当地政府做了一些类似“名片”的事情,比如西藏自治区成立50周年邮票的设计等。

饮食依然没有规律,错过了中国藏学研究中心食堂的营业时间,叶星生从画室走向对面的快餐店。工作人员知道他平时吃什么,他用了不到20分钟解决了吃饭问题,“生平最怕的是在吃饭上花更多的时间”。

在西藏苦惯了,一点阳光就觉得好。他很多时候特别想吃方便面,特殊时期里,在西藏方便面也是奢侈品。他接了一个电话,邀请别人说:“明天冬至,家里炖羊肉,你过来吃。”他总是愿意邀请别人“吃”。

叶星生没有见过自己的亲生父亲,他的继父是一位藏族人。叶星生6岁时,继父和母亲随当时的18路军,离开成都进藏,把他留在成都青龙巷3号的四合院里,跟随外公、外婆生活。

孩提时代的叶星生聪明、个性好强而家境窘迫,日子并不那么好过。同一个院子里,住着四川著名画家冯灌父。老先生患有肺病,别人不敢靠近。叶星生经常帮他倒痰盂、扫地。老人喜欢叶星生,经常给他纸和笔,鼓励他画画。有一次他画完一幅画,被邻居奶奶要了去,贴在她家的窗户上,躲在一旁的叶星生听到老人的赞扬后,沾沾自喜。这应是他第一次“发表”的美术作品了。

从此以后,他经常画一些彩色画,送给左邻右舍装饰窗户和门面。他们的夸奖,让他快乐。他第一次因画画得到的物质奖励,是一盒12色的彩色铅笔。上了小学以后,他受到美术老师的偏爱。

外公发现叶星生的绘画天赋后,有意识地在旧书摊上买一些美术方面的书,还请当时颇具名气的画家周子奇、陈亮清来辅导。与美术有关的一切,成为叶星生童年生活最大的快乐来源。9岁时,他画了《山茶花》寄给在西藏的父母,在上面写着“愿西藏建设得像鲜花一样美丽,献给我亲爱的爸爸”。当时西藏交通不顺畅,两个月后,那幅画到了父母手中。

1961年,13岁的叶星生和弟弟坐在一辆运送面粉的车上,从成都出发,17天后到了拉萨。这是叶星生2018年5月要在中国国家博物馆进行个人作品展的初衷之一,他想向更多人表达他经历的西藏变化,他给最重要的一幅作品取名为《天路行》。

到了拉萨,他要找工作养活自己,就谎报自己16岁。他把在周子奇指导下的画作《积肥》,送给当时西藏统战部部长陈竞波。有一天,画作被西藏日报社社长金沙看到,让他得以进入《西藏日报》副刊部美术组。

被发现其实只有13岁后,他被送到拉萨中学去读书。因为有在成都读书的底子,他从高二开始读。拉萨中学,那是当时西藏地区的最高学府,他是学校里唯一的汉族学生,“每天像动物一样,被观看”。

“那段日子过得很辛苦,一切都得靠自己。”与童年时代有冯灌父同住一个院子一样幸运的是,叶星生成为原十世班禅画师西洛的弟子。西洛带给叶星生的不仅是技艺上成为一个画家,更重要的是,老人引领他走进了博大精深的藏族文化宝库。藏族神奇的民间艺术,让叶星生痴迷。

从拉萨中学毕业后,叶星生开始了以美术为工作的生活。他背着画板,到寺院采风、临摹。他在瑰丽的西藏民间文化艺术里,领略到了这个民族文化的深远、浩瀚。

情感无处倾诉,他给朋友写信说:在玛尼堆后面,能悟出这个民族的魂魄。“面对寺院的高墙大壁,我看到了藏族先民挑灯作画的历史。在一层层的脚手架上,无数的生命在跑着、站着、跪着、躺着,凭借一碗清茶、一盏昏暗的酥油灯,一笔一笔地画,年复一年。这代画师在劳作中作古了,下一代又接著画,直至把西藏两千多座寺庙的大墙、梁柱全部画满。”

在西藏宗教壁画中,叶星生看到了藏族人的虔诚。“从吐蕃时期,到元朝、明朝,藏族人在不同时期走出了自己文化的高峰;到现在,依然是为世人提供精神生产的重要家园。”

1979年,叶星生首创布画《赛牦牛》和《陈毅同志在西藏》。他认为,藏族的历史与牦牛密切相关。它对藏族人的奉献可谓是“完全、彻底”。在他心目中,这种牦牛精神和布达拉宫一样重要和崇高。从美术成就来看,前者被认为是叶星生的成名作。

1980年底到1985年,叶星生完成了北京人民大会堂西藏厅的壁画《扎西德勒图—欢乐藏历年》。

对叶星生来说,这是任务,也是创作。在此之后,开始有人高价购买他的画,作品进入了市场流通环节。同时他也发现:“新的作品没有了往日的光泽,再画下去,很难再有激情,需要回到民间汲取养料,滋润自己快枯竭的思想。”

他试着把更多精力转到收藏,人们说他在画画上江郎才尽。

地毯一铺开,上面全是古老的东西

他在收藏界风生水起。

收藏的缘起,是他刚进藏那年,传奇般地从一位老僧人那里,得到了寺院的一件绿釉陶罐。那是他的首件藏品。

1979年,叶星生通过一次文化普查了解到,在拉萨50多名民间艺人中,只有4位艺人具有传统工艺的理论知识与实践经验,并且已年过半百。一位精通“五明”、擅做坛城的萨迦寺老僧人,无事可做,成天坐着晒太阳。

随着西藏的对外开放,由于金钱诱惑,大量西藏民间文物流往国外。叶星生在1980年写了一份“紧急呼吁”上报当时的区文化局,建议对西藏民间文化的保护给予高度重视,“否则我们将成为传统文化的罪人”。

因为卖画后小有本钱,他开始自己去四处寻觅民间宝物。他在牛棚羊圈里翻出了明代的“破铜烂铁”;他和外国人同抢一块藏经版,因囊中羞涩败下阵来。

在叶星生早期的收藏中,有人说他在“西藏拣了便宜”、“沾了西藏的光”。在他看来,也可以理解为他经历了很多人没有经历的苦。他曾经住过的一个院子,大门口外有棵沙棘树,春天花开时很香,是他那段艰苦时光里的一抹温柔。

叶星生偏爱旧东西,爱逛拉萨的八廓街。朝圣者们顺时针转经,他逆时针,是为了看清楚他们身上的物件。他怀念90年代以前的西藏,“地毯一铺,上面都是古老的东西”。每收到一件藏品,他都会连连称赞“简直是个美好的生命”。

爱看旧东西的人讲品位,栽培的是天涯梦里马蹄声声的轻愁。他有一句名言:我对西藏的感情是具体的,我爱西藏的每一块破布。他借此表达了收藏家与藏品之间血脉相连的干系。

西藏传统艺术品在商贩手里称为旧货,到他手里便是藏品,全部藏品陈列起来则是展品。每件展品展现着一种工艺、一种智慧,数十件展品组合一起表现出一门学科、一门文化。将所有的组合连成一片,就是藏民族一段辉煌的文明与历史。叶星生说,这时他才感悟到西藏的文化,“就是这样一笔一画写出来的,一刀一斧凿出来的,一脚一步走出来的”。

人生真是一个稍稍不小心,就是另外一种活法。“一个小小的罐子鬼使神差地让我着迷于收藏,迈上了这条坎坷太多的路。虽后脚想止步,但前脚已经上路。”

1990年,叶星生产生创办藏文化私立博物馆的想法,于是就节衣缩食,藏品数量也与日俱增。后来他发现,私人博物馆的想法不现实。1999年,叶星生决定将自己2300件藏品捐赠给西藏自治区政府。他的决定也让西藏自治区政府决定在西藏博物馆内,建立永久性的叶星生西藏民间文物博物馆。他事后反思:“怎么就陶醉在鲜花、掌声、荣誉中,怎么这么不知深浅呢?”

他就此事接受如潮水般媒体的采访,中央电视台《东方之子》的采访让叶星生还能记住的细节是:“他们让我吐烟圈,我吐不出来,这就说明我抽烟是不进肺部的。”他为此更加没有心理障碍地抽烟。

他依然记得藏品被拉走的场景,他给装着藏品的40多个箱子一一系上哈达。2月的拉萨凌晨4点多,天还是黑的。当时在场的人给叶星生拍了张照片:几缕头发从额前滑落下来,眉目间是悲怆,他的眼睛盯着那些系上哈达的木箱子。

叶星生形容那次经历:“惊心动魄死过一回,考验太凶了,家徒四壁。”

他给一个朋友写了封信:从生下来就坎坷的我,不信命运,只信自己。这次(捐赠)终于不能自已了。我年近五十,家没有,画没有,唯一的精神支柱,半辈子的藏品积累也没有了。但是我也这么想:人生短暂而匆忙,多数人是为了生存,而我能在人生舞台上为人类留下点震撼人心的东西,也好荣幸。

蒙古族有句古老的谚语:既然说了好,就不再说疼。意思是说,如果我答应了你,任凭怎样艰难困苦,都要义无反顾走下去,不反悔。

叶星生用它来形容当时他对西藏自治区政府的捐赠承诺。

2003年从西藏到北京后,作为筹建人,他让西藏文化博物馆在7年后凭空而起,正式开馆。里面很多展品,同样来自于他的捐赠。他说,以后还得捐,因为带不走嘛!

他经常还会回想小时候,生活赋予他的第一个基因是“狗崽子”、“反革命的儿子”,以至于每次填写“家庭出身”时,心惊胆战。到了西藏,生活艰苦卓绝,带来的是崇尚精神享受,“每天躺在马兰花里就是一种幸福”。

西藏没有海

对于西藏文化的研究,国外早于中国,北京早于西藏。到了北京以后,叶星生说他要做研究。“西藏档案馆有300万卷的馆藏,但目前只有20%整理出来了。藏学研究的队伍日益庞大,但真正能深入了解西藏历代艺术品的人凤毛麟角,北京研究藏传佛教艺术的专家不到20人,而民俗文物更未深入涉足。这是危险的事。”

他认为,与国外对西藏艺术品的追捧相比,国内收藏者现在还处于半觉悟状态,对西藏文化知识的普及还远远不够。西藏开放那么多年,很多人都到西藏寻宝,外国人盯得更紧。“国外很多藏文化博物馆里的藏品,很全很精。”

叶星生的作品,如《珠峰叠彩》《龙潭金秋》《天界》《古屋》等,坦露他对西藏的崇拜和歌颂。与此同时,他也在传统与现代之间彷徨探索。“以前多是为社会、群众而创作,这样必然要将观众的要求和审美考虑进去,但心里闷得慌,很想为彻底表达自己的个性和情趣创作一次,《原野》和《洁白的毁灭》就是这种思想的实践。”

国画讲究“留白”,而西藏绘画则是满满当当。叶星生说,内地的寺院可能就摆几尊佛,但是西藏没有一处寺庙是空的,所有的墙壁都画满了。他们是要把所有问题说明白说清楚,因为他们把空间分为天下、地上和地下—天上是佛居住的地方,地上是人和世间神居住的地方,地下是妖魔鬼怪居住的地方。生活中处处都有神灵在左右你的命运,所以他们要把各处的生灵都体现出来,把所向往的东西全都铺陈上去。

西藏的壁画、唐卡等,虽然没有留白之说,但藏语“唐卡”中的“唐”的含意与空间有关,表示广袤无边。如在一块布上,既可画几百甚至上千尊佛,也可只画一尊佛。“卡”有点像魔术,说的其实就是空白被填补。

叶星生的“藏派丹青”不同于西藏传统的唐卡和壁画,也有留白,他在这个留白里向人们提问:人的精神飘然上了天空,双脚仍沉重踏在地上,中间的距离该怎么办?

他说,这些年的作品证明他一直在动脑筋。“西藏的元素都在我心里。一闭上眼,头发怎么梳,男子戴什么样的耳环,女的戴什么戒指,都在我心中装着。”

头发已经越来越少了,也都白了,他干脆剃了光头。只是习惯还没改过来,与人合影时,手又很自然地放到额头,想顺一下头发。发现根本没有头发时,他笑了笑。他的偶像是周润发,那个总是甩一下头发的香港演员。

他比较多的时候穿黄色的衣服,颜色鲜亮。冷的时候,在外面加一件皮质外套,再戴一顶帽子,冬天就这样过来了。

从广州回来后,助手王品壹感觉叶星生的身体明显不如以前,以前说话时底气很足,现在要弱了一些。

从小离家,父母也不在身边,家庭观念淡薄,曾經错过一段感情,再后来也没有特意追求婚姻,叶星生把眼睛睁得很大,说:“我就一个人,我很好啊。”

没有家,但是家有的东西也要有,比如爱、温暖,甚至孩子。他感慨婚姻带给人的束缚,也觉得人生因此可能会少了些趣味。他不羡慕别人,但有人会羡慕他,他们会用“你看人家叶老师”来形容对他生活状态的向往。

他在北京的画室,也已成为藏族人送藏品的地方。对着一个物件,那个人开价3万元,他自忖收不起,连连摇头说:“高了。我收东西在外面都打了370万元的白条了,你们还相信我?”

叶星生形容画画与收藏之间的关系:前者是“亲儿子”, 后者是“养子”, 用卖“亲儿子”的钱来收“养子”,最后再还给西藏。

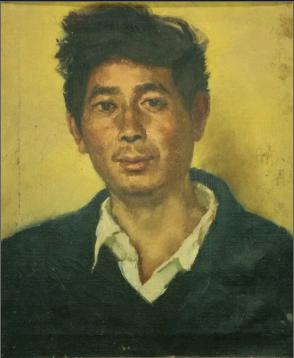

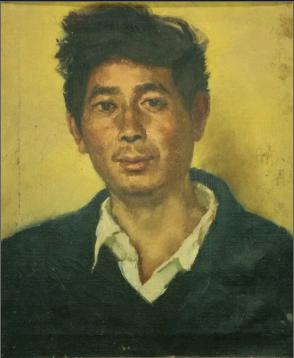

叶星生的书房里,有一张他风华正茂时的画像,一头浓密的黑发,两颊泛红,那是陈丹青的手笔。当时叶星生30多岁,陈丹青还是中央美术学院的在读研究生,正在创作《西藏组画》。

西藏没有海,天空像大海一样湛蓝。叶星生的藏族名字叫“嘉措”,意即大海。