百年积淀 打造体育发展的南通模式

2018-01-21华南

华南

1913年,先贤张謇兴建了中国早期体育场之一的南通第一公共体育场。正是这种源于张謇时代的文化自觉,为南通奠定了深厚的体育底蕴,为这座江海之滨的城市注入了蓬勃的运动基因。

1981年11月16日,第三届世界杯女排赛收幕日,25岁的南通姑娘张洁云成为世界排坛的弄潮儿,她和队友们以全胜战绩联袂夺得冠军,为中国三大球实现金牌零突破,她也成为江苏早期世界冠军之一,南通体育由此书写精彩故事第一页。

根据国家体育总局竞技体育司提供的数据,1981年以来,共有20名南通籍运动员、先后99次登上奥运会、世界锦标赛和世界杯赛领奖台,夺金次数居江苏省设区市之首。20名世界冠军中有7人夺得过奥运会金牌,奥运冠军人数位居全国地级市之首。

“冠军摇篮”的历史原动力

虽然张謇先生不是一位专业体育工作者,但是他对体育的地位和作用有着独到的见解,他的体育思想、躬身实践走在时代的前沿,对近代中国体育、尤其是南通的体育发展产生了积极而深远的影响。张謇出资建成的并以行書亲题门额“公共体育场”5个大字的此公共体育场占地约20余亩。设表门一座、大门3座。南有房屋3间,供办公、储藏及运动员休息、更衣之用。东西两边各有一方亭,围以短墙,供群众参观休息,场内设有跑道、沙坑和其他简单器械,工作人员有场长1人、指导员2人。可以开展的体育运动项目有球类和器械游戏两大类。球类有网球、野球、队球、乒乓球等项目,并有专门的乒乓球室;器械游戏有秋千、木马、平台、浪桥、浪船、滑台、旋板、高梯等。公共体育场每天上午9点至下午6点开放。据记载,第一个公共体育场“任人运动,无贫富老幼之分,亦无入场费。”每逢星期天和节假日,来体育场锻炼的更是“济济盈盈,各自为戏”。

1922年(民国11年),为了准备南通县中等以上八校联合运动会,而原来南通第一公共体育场面积窄小,不敷使用,于是张謇倡议并出资在南通城与狼山之间,离城约七八里的地方,兴建了第二公共体育场。占地约40余亩,面积比第一公共体育场几乎大了一倍,其设施和运动项目与第一个公共体育场大致相同。

一个人在一个县先后不惜巨资建了两座公共体育场,这在当时全国1700多个县中是绝无仅有的,可见他对体育的关心和重视非同一般。由于他的关心,参与,直接带动了体育运动的开展,增强了人民的体质,这对推动南通体育活动的开展和体育运动的普及起了积极的影响和极大的推动作用。

在实业大振的基础上,张謇对地方上的各项文化设施与公共福利事业,无不热心办理。1917年他在南通城的护城河——濠河西南主持营建了东、西、南、北、中五座公园,统称“五公园”。初建北公园,次建中公园及西公园,再次为南公园及东公园。张謇曾说:“公园者,人情之圃实业之华,而教育之圭表也。”在他心中,公园是一个地方文明程度的标志。为了倡导社会全民体育,普及大众体育,在这些兴建的公园中,也设置了相当多的体育运动设施,供人在游览之余,强身健体。诸多体育运动的开展和各项体育场地和设施的修建,不仅促进了南通体育运动的普及和人民体质的增强,而且改变了中国传统的“文弱”之风气,养成了广大民众的尚武精神。

张謇鼓励竞技体育活动,积极支持和组织其中的佼佼者代表国家参加远东运动会等国内外体育比赛。

张謇早年对南通文化、教育、体育等全方位的重视和支持,逐步使南通社会大众形成了良好的体育意识和自觉进行体育锻炼的淳朴健康民风,并在潜移默化中传承至今,奠定了南通“体育之乡”的人文发展基础,是南通走出20位世界冠军及竞技体育腾飞的历史原动力。

体教结合打通人才培养之路

改革开放第一个十年,南通人涌现出张洁云、吴健秋、殷勤和赵剑华4名世界冠军。十年积累,必然迸发出更大能量,此后十年,南通体育不断取得新成果:2人获奥运冠军、4人获世界冠军、1次2次打破世界纪录……南通体育在不断取得突破的同时,也面临着时代发展带来的挑战。

30年前的孙新设,是南通市游泳队的一名教练,他告诉记者:“上世纪80年代初,国家经济和社会事业的发展回到正轨,通城‘崇文风气逐渐兴起,学校对学生、家长对孩子的学习抓得比以前紧了。这肯定是件好事,但对我们当教练的来说,学校不能让体校学员提前放学,是一件苦恼事,因为业余训练每天必须有一定的训练时间作保证,学与训的矛盾就这样造成了。”

此事引起时任市教育局局长李炎的重视,他认为,当时中国体育频频在世界大赛上填补空白,极大地振奋了大家的民族自豪感,教育部门有责任为南通体育作贡献。

李炎主动找到当时的南通市体委负责人研究对策,他们在反复讨论后找到一个突破口:体教部门联合建立一种奖励机制,以此提高业余训练的吸引力。具体做法是,由教育部门选几所距离业余体校较近的通城名校,吸收那些有培养前途的小运动员就读。“体教部门展开合作后,我们学员都能准时出现在体校训练场。”孙新设说。

此后,南通的“体教结合”向更多渠道拓展:1986年,实行上课、训练、食宿“三集中”的南通市体育运动学校建立;1987年,通师一附、城中小学等10多家中小学成为省首批体育传统项目学校;其后几年,市体育运动学校与南通中学、南通市第一中学共办排球、足球等市队……“南通是国内最早探索‘体教结合的城市之一。多种‘体教结合形式的探索,为我们向省级培养、输送优秀苗子创造了必要条件,形成了‘选材一体化,育材一条龙。”孙新设说。

体教结合的成功探索,为南通体育事业二次腾飞插上有力的翅膀:1990年亚运会,周玲美打破女子场地自行车1000米计时赛世界纪录;1992年奥运会,林莉勇夺女子200米个人混合泳金牌;1995年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛,葛菲和队友们勇夺奖杯……南通体育也因此成为中国体坛一颗耀眼的“明珠”。

1995年9月,时任国家体委主任伍绍祖来南通视察体育工作,欣然题词:“扎实打好基础,世界冠军摇篮”。

“世界冠军摇篮”的城市名片由此叫响。

金牌见证40年

回眸改革开放40年,自1984年中国重新回到奥运殿堂起,南通体育健儿不仅参加了全部9届奥运会,见证了中国体育崛起的全過程,也为南通这个传统的“体育之乡”铸就了历史辉煌。林莉、葛菲、李菊、黄旭、陈玘、陈若琳、仲满,一个个江海之子站到了奥运会领奖台的最高处,累计夺得13枚奥运金牌。

1992年第二十五届巴塞罗那奥运会,被誉为“五朵金花”之一的游泳名将林莉,在碧波荡漾的泳池,以打破世界纪录的成绩斩获女子200米个人混合泳金牌。这是南通籍运动员首次登上奥运会最高领奖台。

1996年第二十六届亚特兰大奥运会,被誉为羽坛“十年一遇”的双打天才葛菲,与其搭档顾俊一路高歌猛进,勇夺羽毛球女双冠军。并自此开启了在国际大赛上近百场比赛不败的骄人纪录。

2000年第二十七届悉尼奥运会,由葛菲领衔的南通奥运健儿全线出击、大获丰收:葛菲与其搭档再获羽毛球女双金牌;打法凶狠的乒坛国手李菊与其搭档王楠收获一枚乒乓球女双金牌;而在男子体操团体决赛中,技术全面、动作到位的南通籍运动员黄旭四度上场,最终以领先乌克兰队1.613分的优势夺冠。

2004年第二十八届雅典奥运会,被誉为“杀神”的中国乒乓球队“颜值担当”、南通小将陈玘发挥出色、狂飙突进,与队友配合力夺乒乓球男双桂冠。

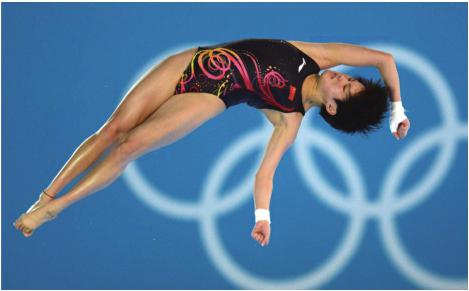

2012年7月,陈若琳出征第三十届伦敦奥运会跳水比赛女子10米跳台及双人10米跳台赛事。在率先进行的双人10米跳台比赛中,陈若琳与队友以压倒性优势轻松夺金。在其后进行的女子10米台决赛中,她又成功夺冠,成为首位在奥运10米跳台单人、双人项目均卫冕的运动员。2016年8月,在第三十一届里约奥运会10米台决赛中,陈若琳与其搭档再次折桂。她也成为中国跳水队获得奥运金牌最多的选手之一,更是其中获得跳台世界冠军最多的运动员。

2008年8月12日,南通籍体育健儿在第29届北京奥运会上日斩三金:体操老将黄旭与队友不畏强手、顽强拼搏,斩获体操男子团体金牌;跳水新秀陈若琳与队友团结协作、表现出色,在女子双人10米跳台决赛中折桂;击剑选手仲满过关斩将、杀出重围,勇夺男子佩剑个人金牌。为大力弘扬敢于拼搏、勇于争先的体育精神,纪念南通健儿在奥运会历史上的这一辉煌时刻,南通市人大常委会将每年的8月12日确定为“南通体育日”。

透过耀眼的辉煌,依然不能忽视的是南通深厚的大众体育基础。仲满家乡——海安县北凌乡是全国闻名的“农民体育之乡”,50多年来每年都举办农民运动会,崇尚体育健身是当地农民的优良传统。仲满就是在这方“体育”水土上长大的。陈若琳走上体育之路,同样得益于家门口就是体校。虽然在南通接受启蒙训练的经历,因为当时年龄太小而有些记忆模糊了,但她还是记得,那时候的南通不是很大,训练场离家也不太远,每天快快乐乐去训练。

而今,南通体育健身设施星罗棋布,体育公共服务体系基本形成。目前,南通作为江苏省足球改革发展试点城市,制定了足球发展三年行动计划,在“果敢刚毅、自强不息”的精神指引下,南通体育犹如一颗明珠在江海大地上闪闪发光。