中央飞机制造厂正名考

2018-01-21谭立威

如今,无论是在报纸杂志、门户网站、广播电视上,还是各种网络社交平台上,有关中央飞机制造厂历史话题的讨论越来越多,中文维基百科还创建了相关的条目,国内的纪念活动也时有所闻。

2015年8月29日~9月13日,在北京798艺术区“和画廊”和“第零空间”,原中央飞机制造厂、中国航空公司和中央航空公司员工后代们自费筹办了题为“抗战燃烧的岁月——垒允·驼峰1937-1945”的文献图片书画展。

2017年8月10日~9月3日,由政协杭州市委主办,杭州市政协文史委员会、杭州市档案局和民革杭州市委会承办的“艰难的起飞——中央杭州飞机制造厂(1934-1942)史料图片展”在杭州市档案馆展出。

就笔者所知,云南德宏州政协文史委员会策划在2018年出版的中央飞机制造厂史料文集,暂定名为《雷(垒)允中央飞机制造厂史料选编》,即将付梓。相信不久的将来,还会有更多相关的文集和论著面世。

然而,随着越来越多的关注和讨论,一个问题也日渐凸现出来。那就是,中央飞机制造厂的正式名称究竟是什么,在不同时期,其名称上又是否有过变化呢?古语有云,名不正,则言不顺。笔者认为很有必要将这个问题认真梳理一下。

迁往云南之前

1934年创建于杭州笕桥的中央飞机制造厂,正式名称为中央杭州飞机制造厂,简称为中杭廠。由于这家航空企业是中国国民政府与美国联洲公司合资组建的,因此其正式的英文名称是Centra]Aircraft Manufacturing Company,缩写为CAMCO。

“抗战燃烧的岁月——垒允·驼峰1937-1945”文献图片书画展现场。(摄影:王益民)

到1937年抗战全面爆发前,中杭厂在笕桥为中国空军生产了包括霍克Ⅲ战斗机、诺斯罗普轻型轰炸机等主力机型在内的大批军用飞机,是当时中国国内首屈一指的军机生产商。

1937年7月“卢沟桥事变”后,抗战军兴。8月14日,也就是著名的“八一四空战”当天,日军空袭笕桥机场,与中央航校同处笕桥机场的中杭厂也遭到轰炸,被迫停工。其后,为了躲避战火,中杭厂从杭州迁往位于长江中游的武汉。至此,中央飞机制造厂在杭州笕桥的时代结束。

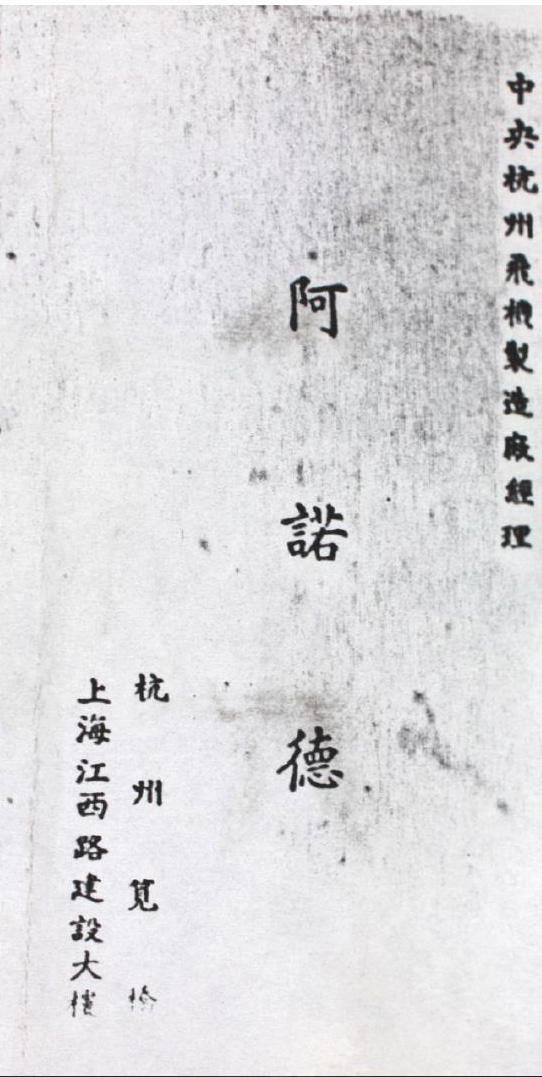

目前来看,从1934年创建到1937年8月停工搬迁,中央飞机制造厂在笕桥时期的正式名称,即中央杭州飞机制造厂,并无异议。美国圣迭戈航空航天博物馆收藏有一张原中杭厂美方高级职员阿诺德(George B.Arnold)先生的中文名片,上面的头衔是“中央杭州飞机制造厂经理”。

1937年,中杭厂在战火中从笕桥迁到由武昌、汉口和汉阳组成的武汉三镇,新厂址最初选在了武昌南湖机场。由于美方人员担心南湖机场易遭到日军空袭,出于安全上的考虑,新厂最终改在汉口原日租界内的日华油栈旧址上重建。

中央飞机制造厂美方高级职员阿诺德先生的中文名片,其头衔是“中央杭州飞机制造厂经理”

抗战期间,陈纳德美籍志愿大队(即赫赫有名的“飞虎队”)来华参战时,美国尚属中立国,为了掩护这些飞行员的真实身份,他们都是作为中央飞机制造厂在美招募的员工来中国的。这是一份1941年8月在美国圣迭戈签署的雇佣合同,从中可以看到中央飞机制造厂正式的英文名称。此合同原件现保存在昆明市博物馆。(感谢戈叔亚先生提供)

1938年夏天,战事逐渐逼近长江中游地区,在汉口重建才一年的中央飞机制造厂被迫再度向内地迁移,溯江而上,迁往大后方的云南。

从1937年在汉口重建,到1938年夏再度西迁,这一时期中央飞机制造厂的厂名上并无任何变化。尽管新厂建在汉口,但似乎没有“中央汉口飞机制造厂”之类的叫法出现。

究其原因,一是因为战事发展太快,战局恶化之迅速超出了人们的预料,从搬迁到武汉,选址、建厂到再次搬迁,前后不过一年时间,很可能根本还来不及改名;另一个原因,当时对这场战争持续时间之长,大多数人是没有做好思想准备的。

1932年的“一二八事变”,战事只持续了一个多月;1933年长城抗战,战事也没有超过半年。就是晚清的中日甲午战争,前后也不到一年的时间。这一次中日之间打上个一年半载,也许战争就结束了,工厂很快就能迂回杭州也未可知,何必急着改名呢?谁又能想到这场残酷的战争会持续八年之久呢?

为什么要迁到瑞丽?

中央飞机制造厂在迁到云南之前,经历了杭州笕桥时期和汉口时期,其正式的名称均为中央杭州飞机制造厂,这一点应该没有异议。问题出在1938年迁到云南之后。

从汉口出发,经过长途跋涉,中央飞机制造厂搬迁到了西南地处大后方的云南。这里既远离战火,又有着通往外界的便利交通。东南沿海相继沦陷后,从外界获取抗战所需的物资就变得越来越困难。云南与当时分属英法殖民地的印度、缅甸和越南毗邻,已建有连通法属印度支那(越南)与云南的滇越铁路,还在积极修建通往英属缅甸的滇缅公路,并在筹建滇缅铁路。

起初,中央飞机制造厂计划将新厂设在滇越铁路的终点昆明。这样通过海运,将所需器材、物资运送到越南海防,再通过滇越铁路就可将物资运抵昆明。原广东韶关飞机制造厂内迁后,就把新厂址选在了昆明昭宗,并更名为第一飞机制造厂。

然而,不利的局面再次出现。由于国际形势的变化,越南的法国殖民当局迫于日本政府的压力,宣布禁止中国通过滇越铁路运输军用物资。尽管事实上,即便在禁运令颁布之后,中方仍在使用滇越铁路运输战争所需物资,法国人对此也采取了睁一只眼闭一只眼的暧昧态度,但是禁运令却让中央飞机制造厂最终放弃了在昆明重建的计划,把新厂址选在了当时被认为离战火最远,最安全,外交形势也最可靠的中缅边境瑞丽。

作为滇缅公路中国段的终点,瑞丽与缅甸仅一江之隔,交通上有着天然的优势。制造飞机所需的器材、物资通过海运送抵缅甸仰光后,不论是借助伊洛瓦底江的水上运输还是走陆路运输,到瑞丽都非常便捷。

到抗战爆发前的1936年底,云南省政府下辖的行政区域共有1市(昆明市)、112个县、15个设置局和两个特别区(河口督办和麻栗坡督办)。

在此,需要解释一下设置局。

设置局是国民政府时期行政区划上的一种二级行政区,隶属于省政府。凡是某地方预备成立新的县政府之前,可预先成立设置局。从行政区划上来说,中央飞机制造厂选定的新厂址就位于云南省瑞丽设置局境内。

垒允还是雷允?

各种与中央飞机制造厂相关的文献史料中,最容易出现混乱的就是瑞丽新厂址的地名。

瑞丽原为猛卯、腊撤两个土司的辖境,清代屬腾冲管治。民国初元,设弹压委员,随后与陇川合为一个行政区,设猛陇行政委员。1916年,将陇川划分出去,改称猛卯行政委员。1932年,改为瑞丽设置局。

瑞丽设置局的疆域范围,东界龙陵、缅甸,南界缅甸,西界和北界陇川。

垒允密林深处的中央飞机制造厂建筑物残骸。(摄影:谭立威)

由于地处西南边陲少数民族地区,当年瑞丽的辖境内有两个土司,即猛卯安抚司和腊撒长官司。当地的少数族裔主要是当时被汉人称之为摆彝(或称白彝)和野人(或称山头人)的傣族、景颇族。

中央飞机制造厂选定的新厂址,就在猛卯土司下辖的傣族村寨。

尽管云南省的官方语言是汉语,但由于猛卯当地少数民族使用的语言是傣语,因此在转换成官方的汉字时,往往直接采用音译的办法,其结果就是同一个地名有时会出现不同的写法。比如猛卯土司的“猛卯”,就有不同的写法——“勐卯”。

这也就是中央飞机制造厂在瑞丽新厂址的地名出现混乱的主要原因。这个傣家小村寨的名字,通常会被写做垒允或是雷允,此外还有垒永、垒云、垒元等等。

从目前来看,民国时期使用较为普遍的是“垒允”,这在原中央飞机制造厂老员工们的回忆录和档案资料里都有所体现。

“雷允”这种写法的出现,主要是在人民政府成立之后,少数民族地区地名的汉字使用上开始逐渐规范化。

1994年,瑞丽市政协文史委员会编辑出版了《瑞丽文史资料选辑》第一辑,其中辑录了9篇有关中央飞机制造厂在瑞丽时期历史的回忆文章,这是自1942年中央飞机制造厂解散后,国内第一次有组织、成规模地收集和整理该厂相关史料。

这部文史资料选辑后来成为许多研究者了解中央飞机制造厂的启蒙教材。由于此书在编辑过程中,全部按照行政区划的规范汉字使用了“雷允”,因此出现了“雷允飞机制造厂”这样的提法。

2007年12月,笔者跟随云南历史学者戈叔亚老师在滇西进行田野调查工作,第一次在瑞丽的热带丛林里见到了当年中央飞机制造厂的遗址。极大的震撼之下,笔者与戈老师合作撰写了“寻找梦想的边疆——寻踪抗战时期的中央雷允飞机制造厂”一文,发表在《航空知识》杂志2008年第9期上。

戈叔亚老师认为,出于对历史的尊重,在谈论抗战时期历史时,应当按照民国时期较为普遍的写法使用“垒允”。然而,受《瑞丽文史资料选辑》的影响,笔者在未与戈老师商量的情况下,将文章中所有的“垒允”都改成了“雷允”,并正式发表。

掩映在的竹林杂草丛中的中央飞机制造厂的奠基石。竹影斑驳中,水泥的基石上刻着的“CAMCO 1939”仍然清晰可辨。(摄影:谭立威)

这一失误造成的结果是很明显的。1990年代出版的《瑞丽文史资料》读者很有限,而“寻找梦想的边疆”一文2008年在杂志上发表后,又被转载到网络上,所谓的“中央雷允飞机制造厂”就通过互联网迅速传播开来。

中央垒允飞机制造厂?

1996年第2期的《抗日战争研究》上,发表了云南德宏州史志办马向东先生(现在德宏州民族艺术研究所工作)的《中央垒允飞机制造厂始末》一文。这是国内最早研究中央飞机制造厂在垒允时期历史的学术文章,明确提出了“中央垒允飞机制造厂”这个历史名词。

马向东先生在文章中写道,“垒允飞机厂,全称‘中央垒允飞机制造厂。其前身是设在杭州笕桥的‘中华民国中央军事委员会飞机制造厂,系中美合资经营的军工企业,简称‘中杭厂……”

根据马先生标注的出处,可查到这种说法的来源是《德宏州文史资料选辑》第8辑上,张骞撰写的“雷允飞机制造厂”一文。查阅张骞的原文,提到“因考虑利用滇缅公路运输之便,避开日机的袭击,又得英缅当局的合作和保证,遂决定在云南瑞丽位于中缅交界的叫雷允地方设厂,这样,工厂遂改名为‘中央雷允飞机制造厂。”

此文并未给出这种说法的具体来源,只是在文末提及“本文参考《中国航空史》《抗战时期内迁的西南工商企业》中的有关资料整理而成”。

就笔者目前所知,中央杭州飞机制造厂迁到垒允后更名为中央垒允飞机制造厂的说法,原始出处主要有两个,即曾在中央飞机制造厂工作、生活过的叶肇坦和汤亦新先生的回忆文章。

中央飞机制造厂元老叶肇坦先生撰写的“国民党政府中央杭州飞机制造厂始末记”一文,最早连载于中国航空工业部航空工业史编辑办公室1986年12月出版的《航空工业史料》(近代史专辑)第五辑和1987年4月出版的第六辑上。

叶肇坦先生在这篇回忆录里提到,“垒允时的中杭厂(当时曾改名为中央垒允飞机制造厂,英文厂名改为‘Central Aircraft Mfg.Co.Loiwing,但在本文中仍称中杭厂)……”

汤亦新先生是中央飞机制造厂的员工子弟,曾在垒允学习、生活过,还曾在厂里做学徒,他在《航空史研究》1995年第1期上发表的“忆中央飞机制造厂”一文中,也提到“1935年,厂建立在杭州笕桥,厂名就叫‘杭州笕桥中央飞机制造厂,简称‘中杭厂……几经搬迁,最后定点于当时的大后方云南西南边境的垒允,这时的厂名就叫‘垒允中央飞机制造厂,有人简称她为‘垒允厂。”

值得一提的是,《瑞丽文史资料选辑》第一辑中收录有汤亦新先生的多篇回忆文章,并节录了叶肇坦先生的长篇回忆录。

原中杭厂员工赵绍南先生家中珍藏的中央杭州飞机制造厂员工服务证明书,这是从垒允撤退编遣时厂方给予的证明文件。(感谢赵绍南先生的子女赵根德、赵幼根提供)

原中央飞机制造厂员工潘志诚先生1950年代初在民航系统工作时填写的“员工登记卡片”。(感谢潘志诚先生之子潘乃中提供)

原中央飛机制造厂员工宋荣生先生1951年6月填写的民航系统“员工登记卡片”。(感谢宋荣生先生之子宋新德提供)

鉴于有叶肇坦和汤亦新先生这样的原中央飞机制造厂亲历者言之凿凿的回忆,笔者2016年在北京出版的《寻找梦想的边疆》(金城出版社)一书中也采用了这样的说法,即中央飞机制造厂在杭州和汉口时代的正式名称是中央杭州飞机制造厂,在垒允时代的正式名称是中央垒允飞机制造厂。

看上去,似乎可以就这样盖棺定论了。

可是,真的存在过一个叫“中央垒允飞机制造厂”的工厂吗?

赵绍南先生的证明书

2017年3月1日,原中杭厂员工赵绍南先生的子女赵根德先生和赵幼根女士,在金超先生长子金垒允先生的陪同下,从杭州去南京江宁拜访了原中杭厂员工、完整经历了八年抗战的中国空军老前辈朱亚泉先生。

赵氏兄妹随身携带了一份家中珍藏数十年的文件原件。这份文件的名称是“中央杭州飞机制造厂员工服务证明书”,证明书上清楚地写明,“兹有赵绍南于民国廿四年八月日进本厂工作现在装配部充任技工于本年五月因敌寇迫占垒允撤退编遣特予证明”。

证明书最后有监理钱昌祚和经理曾桐的签名,厂方的钤印。签署时间是“中华民国卅一年五月卅一日”,也就是公元1942年5月31日。从证明书边缘残缺处,还可以看到“允字第柒拾伍号”的字样。

当看到朱亚泉先生的女儿朱宁玲女士通过微信发来的这份证明书的照片时,我非常激动。经过十年文革的浩劫,中国国内连当年的老照片都非常之少见,很多中央飞机制造厂的子弟告诉我,家中曾经保存有许多当年的老照片,可惜都在文革中烧掉了。

这份证明书的出现,完全推翻了笔者原先的认识。很明显,到1942年5月31日,也就是经历了1942年5月4日的保山大轰炸之后,中央飞机制造厂已经开始遣散员工的时候,其正式的名称仍然在使用“中央杭州飞机制造厂”。

由此,我放弃了所有后来历史研究者撰写的相关文章,以及原中央飞机制造厂员工(或子弟)公开发表的回忆文章。因为任何公开发表的文章都有可能经过了人为的编辑加工。我找出手头上所有原中央飞机制造厂老人的原始档案,重新求证该厂在垒允时究竟是否改过名。

原中央飞机制造厂员工潘志诚先生的儿子潘乃中先生,曾经给我看过其父在1950年代初填写的一份民航系统的“员工登记卡片”,其中涉及他当年在中央飞机制造厂的工作经历。

1935年3月~1937年8月,潘志诚先生的工作地点在杭州,职业单位一栏填写的是“伪中央杭州飞机制造厂”。1937年8月~1942年7月,工作地点汉口、垒允,职业单位一栏填写的是“仝上”(仝,通假同,民国时期常见的用法)。

无独有偶,原中央飞机制造厂员工宋荣生先生在1951年6月填写过一份与之相同的“员工登记卡片”。他在中央飞机制造厂的工作经历部分,1935年10月~1942年3月,地点杭州、垒允,职业单位一栏填写的是“中央杭州飞机制造厂”。

从现在掌握的资料来看,“中央垒允飞机制造厂”一说的原始出处,主要是叶肇坦和汤亦新先生的回忆文章,并没有原始的档案文件能够支持这种说法。

期待今后随着进一步的调查工作,能有更多的原始档案文件面世,使我们能够更为深入地了解这段航空工业史和抗战史的种种细节。溯本清源,以慰那一代逝去的航空前辈。

编辑:石坚