地下水库在海绵城市建设中的应用

2018-01-12王兴超

王兴超

(烟台市城市水源工程管理局,山东 烟台 264000)

水问题是困扰我国城市发展的突出问题,许多城市人水关系不和谐,水生态不平衡,普遍存在着缺水、水污染、内涝频发等问题。雨水管理是城市水循环的重要环节和基础[1],通过海绵城市、地下水库建设等管理好雨水能有效促进水循环的良性发展[1-3],是解决城市、缺水地区与边远海岛等水资源贫乏区域水问题的有效方式之一[4-6]。

1 地下水库简介

1.1 概念

天然地下储水空间包括平原地区普遍存在的地下含水层[7],按照埋深可分为潜水含水层和深层承压水含水层。天然地下储水空间一般是由松散介质的孔隙组成的空间,比如土、砂、砾卵石地层;还包括山区普遍存在的岩体介质的空隙组成的空间,分为地下断裂岩层形成的裂隙和岩溶形成的溶隙[8],典型的如地下喀斯特溶洞等。此外,还有一类地下储水空间是人造的,比如地下蓄排水管廊,采矿留下的洞库等。一些岩溶地下水库及人造地下储水空间甚至如地表水库一样具有水力发电和航运等功能[9]。地下水库就是利用天然及人造地下储水空间作为储水主体而修建的便于储存、回采和调蓄水资源的一类水库。从概念上可以得知,地下水库不单纯是利用地下储水空间储备水资源,亦不单纯是地下水开采,还应有回补、取用和调蓄功能,以确保地下水资源的采补平衡与可持续利用,因此,地下水库应具备补源设施和回采取水设施,这是其区别于地下储水空间的重要结构特点。

1.2 分类

按储水主体所利用的地下储水空间是天然还是人造空间,可分为天然和人造地下水库。按是否有地下截渗坝,可分为有坝和无坝地下水库。一般来说,自然条件下,如果地层周围和底部具备隔水边界条件或者含水层降落漏斗区,可以不建地下截渗坝;如果不满足隔水条件或沿海地区为防海水入侵则可以建地下截渗坝。地下水库按地下水埋藏条件不同可分为潜水、承压水和混合型地下水库;按地下储水空间介质的不同,可分为松散孔隙介质、基岩裂隙介质、岩溶介质以及混合介质地下水库;按工程规模[7]可分为大(1)型、大(2)型、中型、小(1)型、小(2)型地下水库。

1.3 工程实践

1964年,松尾氏较早系统而具体的提出了修建地下水库的设想。日本在建设有坝地下水库上有较多先进的工程实践,1972年在长崎县野母崎町桦岛建成了世界上第一座有坝地下水库。美国在20世纪80年代以后大规模实施的含水层储采工程(aquifer storage and recovery,ASR)以及荷兰的人工回补汲水系统(artificial recharge-pumping systems,ARPS)均属于结构较为简单的松散介质地下水库。美国还将地下水库列为21世纪水资源调控的最主要手段。此外,中东、欧洲、加拿大、澳大利亚、印度等也开展了相关建设和研究[10-11]。

我国北方环渤海地区为解决干旱缺水和海水入侵问题,开展了一批地下水库的建设,在松散介质地下水库方面走在前列。1975年河北省建成的南宫地下水库,具有深井回灌和开采系统,标志着我国地下水库建设的开始。1981年,北京开展了西郊地区地下水库试验研究。烟台、大连、青岛等地先后建设了一批地下水库。贵州、广西、湖南则利用岩溶地貌修建了一些地下水库。表1为我国已建设的有代表性的地下水库。

2 可行性分析

2.1 海绵城市的内涵和要求

对应于海绵的物理特性,海绵城市应具有3个层面的内涵:一是弹复性,指城市面对水灾害所体现的鲁棒性,要求城市在遭受洪涝、干旱、水污染、水生态破坏等水灾害面前具有足够的韧性、缓冲、抵抗力和自修复能力;二是保水性,城市应具有足够的收集、调蓄、储备水资源的功能;三是滤净性,城市对雨污水应具有足够的过滤、涵养、自然净化和防止水污染的能力[12]。

海绵城市建设所遵循的六字方针为“渗、滞、蓄、净、用、排”[13],这要求城市洪涝灾害的治理思路由传统的“快排防洪涝”向新型的“蓄滞防旱涝”转变,让城市的河湖水系、绿地、土壤等均能够发挥对雨洪径流的自然积存、渗透、净化和缓释作用[14],也就是说海绵城市应当既能够与雨洪和谐共存,不发生洪涝灾害,又能使降雨被积存、净化、回用或入渗补给地下水,合理地资源化利用雨洪水,同时还能维持良好的水文生态环境,使城市建设和发展能够与自然相协调[15]。地下水库充分利用疏干的地层作为海绵体,调蓄、净化水资源,从结构、特性与目标来看,地下水库与海绵城市高度契合。

2.2 地下水库在海绵城市建设中的优势

地下水库在海绵城市建设中的优势体现在以下几方面:①增强城市水资源调节能力。地下水库强化了城市地表水与地下水的水力联系,实现联合调度地表和地下径流,增强了城市应对洪涝灾害的弹性。在丰水期将雨洪资源储存在地下储水空间,待枯水期取用,增强了城市海绵体多年调节水资源的保水性。②提高水资源利用率。我国北方干旱地区非汛期地表水库蒸发损失极大,年蒸发量超过1 000 mm,甚至超过降水量。而地下水库储水主体位于地下,不受日照和风力的直接作用,储存过程中的蒸发损失极小[16]。③改善城市水生态环境。地下水库属于生态水利范畴,建设地下水库不会发生溃坝、崩塌、滑坡、诱发地震等地表水库常见地质灾害,泥沙淤积问题不突出,也不破坏鱼类洄游的生态环境[17-18]。建设地下水库可恢复地下水位,消减因超采地下水形成的降落漏斗、地面沉降、塌陷、地裂缝,沿海地区还可阻止海水入侵[17],恢复湿地和河川基流,改善水文地质条件,修复水生态功能[18]。最重要的是,地下水库利用地下封闭空间储水,可较大程度减少地表环境对地下水体的污染和扰动,而且地下储水空间具有强大的自净和纳污能力,增强对雨污水的滤净性,可作为城市应急和战略储备水源。④节约建设、运行管理成本。城市土地寸土寸金,而地下水库不占用宝贵的城市地表土地资源,不涉及征地、拆迁和移民。地下水库通过基础处理既可完善防渗边界条件,与地表水库建设拦河大坝相比,建造成本和技术难度都低得多,有的地下水库甚至具有天然边界和储水能力,而无须修筑地下拦蓄工程,因此地下水库的建设及运行管理成本很低。

2.3 地下水库基本原理分析

2.3.1 调蓄原理

地下水库将地下储水空间作为储存和调蓄城市雨水资源的主体结构,将地表拦蓄系统和陆域雨水收集系统作为辅助结构,通过自然入渗和人工回灌补给,把雨洪水及调引客水储存起来,在枯水期动用地下储水量,为下一个丰水期腾空地下储水空间。地下水库改变了水资源的时空分布,可实现地表与地下水资源联合调度,作为战略储备水源地,丰蓄枯采,以丰补歉,多年调节。在南水北调沿线城市还可作为调水配套工程,将客水储备起来,增加长距离调水效益。

2.3.2 净化水体原理

污染物进入地下储水空间后,包气带中细菌、真菌、藻类等微生物、植物对其进行降解、吸收。同时,污染物与地下水及储水介质发生吸附、过滤、弥散、稀释、生化反应等一系列生物、物理、化学及其组合作用。例如,污染物通过电引力发生物理吸附,通过离子交换、氧化还原、分解-聚合反应生成不溶物或被分解,以及通过有害微生物自身的衰亡、放射性污染物的衰变、挥发性污染物的逸出等作用,从而使水质得到净化。松散孔隙介质相比基岩裂隙介质和岩溶介质具有更大的比表面,生物、物理、化学作用更显著。松散孔隙介质中颗粒粒径愈小(如粉细砂及更细介质),吸附、降解、消纳污染物能力愈强;同条件下地下潜流流速愈慢,地下水与介质的作用愈充分,净化作用愈显著。

2.3.3 水循环路径

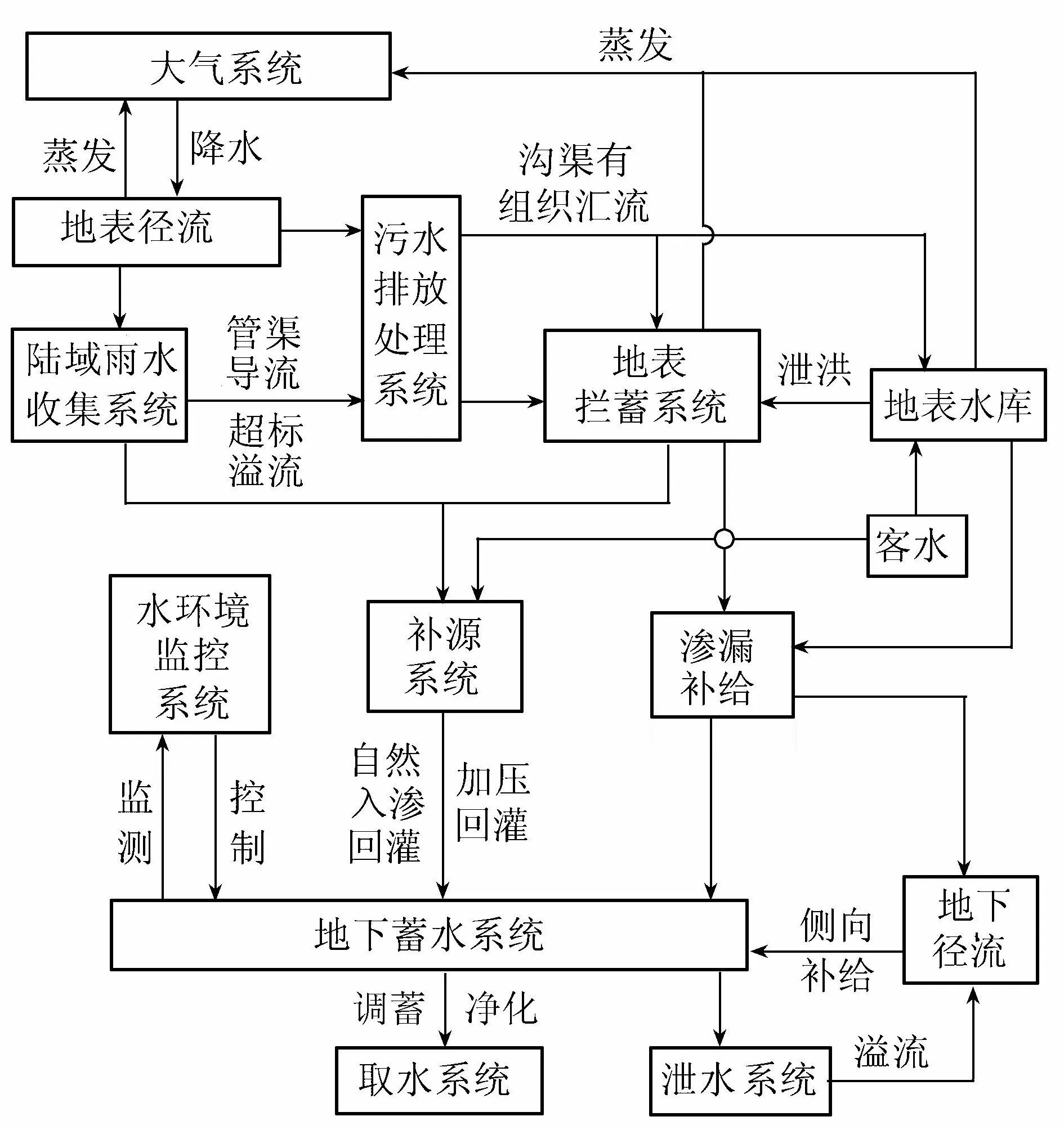

地下水库利用地表拦蓄系统和陆域雨水收集系统,将地表径流通过补源系统及地表拦蓄系统的渗漏补给回灌进入地下蓄水系统,经过多年调蓄、生物化学净化过滤作用,待水体水质达到使用标准,再根据需要通过取水系统取用。以地下水库系统工程为主导的海绵城市水循环过程见图1。

图1 地下水库系统主导的海绵城市水循环

3 海绵城市视角下的地下水库设计

地下水库工程是一项以自然系统为主体、以人工措施为引导的系统工程,要想其在海绵城市建设中充分发挥“渗、滞、蓄、净、用、排”的系统治理效益,不但要有足够的地下蓄水空间,还应建设相应的配套工程。

3.1 地表拦蓄系统

主要指在城市河道建设拦河闸坝工程,如橡胶坝、溢流坝、翻板闸等,对应于六字方针中的“蓄”“滞”“排”。应因地制宜根据城市自身的水系格局和水资源禀赋,合理设置闸坝堰等壅水工程及旁侧湖等滞洪工程。在满足防洪要求的前提下梯级拦蓄地表水,使枯水期断流的城市河流能够保证基流生态需水量,将汛期雨洪水转存到地下储水空间,既可充分拦截入海弃水,有效增加地下水入渗补给量,又为下游城市减轻了防洪负担。应充分利用河道周边采砂坑、牛轭湖等建设河道旁侧湖、漏水水库和沼泽湿地,形成瓜蔓式流域结构,增加城市水域面积率及防洪滞洪能力。设置生态浮岛、人工喷泉、曝气设施,合理调节坝体溢流,形成的人工瀑布,既可增强水体的流动性和曝气作用,提高水体自净能力,同时也具有很好的景观效果。

3.2 陆域雨水收集系统

主要指当前推行的海绵城市小尺度雨水设施,对应于六字方针中的“蓄”“滞”。通过在建筑屋顶设置集雨设施、生物滞留设施,在广场、绿地、小区设置雨水管渠、雨水罐、蓄水池、调节塘、渗透塘等设施,将雨水资源有效分散蓄滞,是除城市水体以外的雨水收集、转输和调蓄设施,是对地下水库的地表拦蓄系统的有效补充。

3.3 补源系统

补源系统是地表水向地下水快速转化的枢纽,是地下水库发挥防洪除涝功能、实现高效运行和可持续利用的关键节点,是海绵城市实现雨洪资源高效利用、构建良性水循环的核心工程,对应于六字方针中的“渗”“净”。主要采用通过重力自然入渗和加压回灌两种方式。自然入渗普遍存在于城市下垫面,只要在城市建设中避免下垫面隔水化,降雨中部分水资源可直接入渗回补地下水。还应在城市广场、道路、绿地、小区和水系中设置透水下垫面,通过设置透水铺装以及渗池、渗渠、渗井、渗管,修建漏水水库、雨水花园,在河湖水系中设置生态护岸、生态湿地、渗透塘等,利用地表水和地下水之间的水头差就地回灌。也可与陆域雨水收集系统对接,将周边区域径流雨洪水消纳回灌储存在地下储水空间。加压回灌是近几年发展起来的快速回灌技术,在有防洪除涝要求的情况下或在潜水含水层埋藏较深及存在承压水的地区,通过增压水泵将雨洪水通过管井、辐射井等深层回灌井集中快速注入地下储水空间。可采用取水-回灌两用井,并利用井群调控雨洪,不仅不受地形条件限制,而且提高了雨洪径流的调蓄容量和调配灵活性,提高了地表水与地下水之间的转化效率,便于实现地下水系与地表水系互连互通和联合调蓄,从而完善城市防洪排涝体系。对于大范围短时强降雨(3 h内降雨量大于30 mm),可采取强排与加压回灌相结合的应急措施,通过排灌泵站对城市涝洼区洪涝水进行强排入河、加压回灌入地下水库,蓄泄并进,同时将拦河闸坝坍落泄洪。

3.4 地下蓄水系统

地下蓄水系统是指地下水库工程的地下蓄水实体及其库区边界,对应于六字方针中的“蓄”“滞”“净”。如果天然边界不完整以及有阻隔海水入侵的需要,可通过修建地下截渗坝、隔水帷幕等基础处理措施来建立边界条件。当前基础处理及防渗技术不断发展成熟,高喷灌浆、帷幕灌浆、机械成槽筑防渗墙及土工膜等措施被逐渐应用于地下水库的地下截渗工程。当前最为经济而高效的方式是充分利用城市超采地下水形成的降落漏斗储水,降落漏斗边缘即为相对储水边界。也可利用采矿留下的矿洞,我国实践较多的是煤矿地下水库[19]。

3.5 取水系统

指用于开采地下水库中水资源的取水井、集水廊道、坎儿井及取水泵站等多种形式的取水工程,对应于六字方针中的“用”,可与泄水系统结合设置在地下水库下游边界,通过集水廊道明流、自流取水。如果回灌水质较好不需要含水层自然净化,可合并设置取水-回灌两用井,不但可节约成本,对于防止淤堵也有一定作用。城市的地下水库往往作为供水水源地,配套有供水水厂。水厂根据开采水质状况及供水要求进行净化处理后供水。

3.6 泄水系统

与地表水库一样,地下水库有自身的蓄水极限,超限蓄水,会造成地下水位过高或过低、沼泽化、土壤盐渍化等不利影响,因此,应配套建设地下水泄水工程,排掉余水,以满足库区及周边的生态安全。泄水系统对应于六字方针中的“排”,可单独建设为虹吸式、坎儿井式、机泵抽排式,也可直接在截渗坝上留有溢流缺口,对超限地下水进行排泄,并应注意做好反滤措施。

3.7 污水排放及处理系统

指为防止地表、地下水污染而采取的污水收集、处理、排放及中水回用工程,对应于六字方针中的“净”“用”“排”。库区内如有海水入侵可设置咸水排放工程。城区应实施雨污分流工程,对生产生活废污水,通过专门排污管道,经污水处理达标后才能排放入河、入海。

3.8 中央监控系统

指基于地理信息系统(GIS)对城市水环境进行实时监测,对地下水库及其配套工程的“渗、滞、蓄、净、用、排”进行远程控制的中控系统。系统对地下水库的水质、水位、流速、水温、水压等水文信息和环境动态变化进行数据采集、加工、分析,掌握城市雨洪运动乃至水循环基本规律,为管理人员决策和远程控制提供依据。加强暴雨洪涝预报预警,对橡胶坝工程蓄泄、取水-回灌两用井抽水和回灌、雨污分流工程排污及水处理进行实时控制,从而建立比较完善的地下水库实时运行调度管理系统,实现城市水系统智能化、网格化、精细化、集成化管理。

4 结 语

地下水库包涵多项系统工程,往往涉及多个行政主管部门,不易进行统一而协调的管理,因此,地下水库应用于海绵城市需要城市水务一体化改革的制度支持,使地下水库工程成为学科交叉、部门协同、产业集合、科技创新的平台。同时,应加强中央监控系统研发和建设,利用大数据、云计算等信息技术构建海绵城市地下水库系统物联网,使之成为智慧城市下的水循环管理集成系统,将传统的地下水库管理方式由被动管理转变为主动管理,由间接管理转变为直接管理,由经验化管理转变为智慧化管理。

地下水库作为一种系统而科学合理的水资源低影响开发利用方式,推广应用于海绵城市建设中,对倡导生态优先的海绵城市建设来说具有不可替代的现实意义。海绵城市理念丰富和完善了地下水库结构、功能和理论框架,同时,地下水库也为海绵城市建设提供了高效的城市海绵体和符合中国自然条件和经济社会发展实际的建设思路。随着地下水库理论研究的不断深入和完善以及海绵城市概念理念的拓展和丰富,地下水库将深度融合于海绵城市建设中,并发挥积极而重要的作用。

[ 1 ] 王浩.中国水资源问题与可持续发展战略研究[M].北京:中国电力出版社,2010.

[ 2 ] LARSEN T A, HOFFMANN S, LÜTHI C, et al.Emerging solutions to the water challenges of an urbanizing world[J]. Science, 2016, 352: 928-933.

[ 3 ] LI T,ZHANG W,HUANG J J. Development assessment and implementation of integrated stormwater management plan: a case study in Shanghai[J].Journal of Southeast University(English Edition),2014,30(2): 206-211.

[ 4 ] 陈竽舟,李博.边远海岛水资源开发利用模式研究[J].水资源保护,2017,33(1):57-61.(CHEN Yuzhou,LI Bo.Study of water resources exploitation and utilization model for remote islands[J].Water Resources Protection,2017,33(1):57-61.(in Chinese))

[ 5 ] 李璇,束龙仓,鲁程鹏,等.石川河地下水库建库条件分析及地下水位动态预测[J].水资源保护,2017,33(3):13-18.(LI Xuan,SHU Longcang,LU Chengpeng,et al.Analysis of groundwater reservoir construction conditions and prediction of groundwater level variation in Shichuan River groundwater reservoir[J].Water Resources Protection,2017,33(3):13-18.(in Chinese))

[ 6 ] 卢耀如,刘琦,张鑫馨.贯彻科学生态文明理念以综合开发水资源防灾兴利[J].河海大学学报(自然科学版),2015,43(5):384-394.(LU Yaoru,LIU Qi,ZHANG Xinxin.Implementation of concept of scientific ecological culture for comprehensive development of water resources and disaster prevention[J].Journal of Hohai University(Natural Sciences),2015,43(5):384-394.(in Chinese))

[ 7 ] 杜新强,李砚阁,冶雪艳.地下水库的概念、分类和分级问题研究[J].地下空间与工程学报,2008,4(4):209-214.(DU Xinqiang,LI Yange,YE Xueyan.Study on concept,types and grades of ground water reservoir[J].Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2008,4(4):209-214.(in Chinese))

[ 8 ] 李旺林,束龙仓,殷宗泽.地下水库的概念和设计理论[J].水利学报,2006,37(5):613-618.(LI Wanglin,SHU Longchang,YIN Zongze.Concept and design theory of groundwater reservoir[J].Journal of Hydraulic Engineering,2006,37(5):613-618.(in Chinese))

[ 9 ] 谢和平,侯正猛,高峰,等.煤矿井下抽水蓄能发电新技术:原理、现状及展望[J].煤炭学报,2015,40(5): 965-972.(XIE Heping,HOU Zhengmeng,GAO Feng,et al.A new technology of pumped-storage power in underground coal mine: principles,present situation and future[J].Journal of China Coal Society,2015,40(5): 965-972.(in Chinese))

[10] 杜汉学, 常国纯, 张乔生, 等.利用地下水库蓄水的初步认识[J].水科学进展,2002,13(5):618-622.(DU Hanxue, CHAN Guocun,ZHANG Qiaosheng,et al. Preliminary study on utilizing groundwater storage[J].Advances in Water Science,2002,13(5):618-622.(in Chinese))

[11] 杜新强,廖资生,李砚阁,等.地下水库调蓄水资源的研究现状与展望[J].科技进步与对策,2005(2):179-180.(DU Xinqiang,LIAO Zisheng,LI Yange, et al. Study on the distribution and storage of water resources by groundwater reservoir[J].Science & Technology Progress and Policy,2005(2):179-180. (in Chinese))

[12] 王兴超.基于生态水利的海绵城市设计原则[J].水土保持通报,2017,37(5):250-254. (WANG Xingchao.Design principle of sponge city based on ecological water conservancy[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation,2017,37(5):250-254.(in Chinese))

[13] 中华人民共和国水利部.关于印发推进海绵城市建设水利工作的指导意见的通知(水规计〔2015〕321号)[Z].北京:中华人民共和国水利部,2015-08-31.

[14] 中华人民共和国住房和城乡建设部.关于印发海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)的通知(建城函〔2014〕275号) [Z].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部,2014-10-22.

[15] 中华人民共和国国务院办公厅.关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发[2015]75号)[Z].北京:中华人民共和国国务院办公厅,2015-10-11.

[16] 朱元生.水资源可持续发展的道路[J].水利水电科技进展,2015,35(1):54-56.(ZHU Yuansheng.The road of sustainable development of water resources[J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2015,35(1):54-56.(in Chinese))

[17] 刘中培,迟宝明.大连市地下储水空间雨洪资源利用模式[J].水利水电科技进展,2010,30 (1):35-39.(LIU Zhongpei,CHI Baoming. Utilization patterns of rain-flood resources in Dalian City through groundwater storage space[J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2010,30(1):35-39.(in Chinese))

[18] 王兴超.烟台市水生态文明建设思路及建议[J].中国水利,2015(17):25-27.(WANG Xingchao.Establishment of water ecological civilization in Yantai City and suggestions[J]. China Water Resources, 2015 (17):25-27.(in Chinese))

[19] 顾大钊.煤矿地下水库理论框架和技术体系[J].煤炭学报,2015,40(2): 239-246.(GU Dazhao.Theory framework and technological system of coal mine underground reservoir [J].Journal of China Coal Society,2015,40(2): 239-246.(in Chinese))