晚清上海钱庄历史作用之考察*

——以埠际贸易为中心

2018-01-12张徐乐

张徐乐

(复旦大学经济学院,上海200433)

晚清上海钱庄历史作用之考察*

——以埠际贸易为中心

张徐乐

(复旦大学经济学院,上海200433)

本文主要对上海钱庄在晚清埠际贸易中的作用进行考察,分析了钱庄庄票和汇票在埠际贸易中的成功运用,以及外商银行、票号、新兴的华资银行都被钱庄成功地纳为拆借资金对象的过程。认为上海钱庄在上海开埠之后,抓住中外贸易发展带来的商机,积极因应和创新,拓展业务领域,在促进埠际贸易繁荣的同时,也彰显了进取和善于经营的精神。上海钱庄在晚清经济史和金融史上的积极作用应予以充分肯定。

晚清,上海钱庄,埠际贸易,经济史,金融史

关于晚清时期的上海钱庄,无论是经济史还是金融史的研究成果中,都有相应的叙事与评价,比如有研究者称:鸦片战争后的钱庄,“已成为帝国主义通过贸易对中国人民进行榨取和剥削的工具”,“不仅剥削小商品生产者,而且不利于民族工业的成长和发展”。①中国人民银行上海分行编:《上海钱庄史料》,上海:上海人民出版社,1960年,第4页。也有研究者认为第二次鸦片战争后的钱庄更加买办化,“通过自己的信贷职能,有力地为外国商品向内地扩散,在实质上也就是协助外国势力,控制内地市场”,②张国辉:《晚清钱庄与票号研究》,北京:中华书局,1989年,第79页。无疑是充当了外国侵略势力的帮凶。还有研究者指出,随着中外贸易量的进一步扩大,“资力薄弱的钱庄不得不以拆款的方式向外国银行拆借大量资金,应付市面需要。于是钱庄的命运便完全落入外国银行之手”。由此,“外国银行于控制外汇市场之余,又控制了通商口岸的本地资金周转市场”。③严中平主编:《中国近代经济史(1840~1894)》(下册),北京:人民出版社,1989年,第1053~1054页。将晚清钱庄与洋商、外商银行的密切联系视为“助纣为虐”,便利了洋货在中国市场的推销和掠夺中国的土货,实为充当外国侵略势力的“工具”,这样的评价是学术界长期以来的普遍观点。不过,笔者认为这些评价显然不能全面概括钱庄在晚清经济发展中的地位与作用。近年已有学者开始从特定的角度对钱庄进行考察,如在研究上海轮船招商局时,分析了钱庄在工矿航运业的融通资金方面具有重要作用;④汪敬虞主编:《中国近代经济史(1895~1927)》(下册),北京:人民出版社,2000年,第2182~2183页。在研究口岸贸易时,也肯定了上海钱庄的互动作用。⑤戴鞍钢:《口岸贸易与晚清上海金融业的互动》,《复旦学报》(社会科学版)2003年第2期。笔者认为上海钱庄能够在民国时期与外资银行、华商银行鼎足而立,形成三分天下的金融格局,便不能忽略其在晚清时期所奠定的基础。因而有必要对晚清时期钱庄的历史作用进行新的讨论。本文拟通过对钱庄在埠际贸易中充当的角色与职能的分析,考察其在晚清时期的历史作用,以期能够对上海钱庄有更加全面而客观的认识。

一

上海自1843年开埠之后,迅速成为全国航运和贸易中心,上海与各重要商业城市之间的埠际贸易有明显增长,而导致这些变化的因素,既有经济地理方面的原因,也与金融机构提供的信用服务密不可分。

1843~1844 年,广州、厦门、上海、宁波和福州五口相继开埠通商,上海地处长江出海口,自然环境优越,交通便利。中国当时最主要的出口商品是茶、丝,而上海接近茶叶产区,不仅浙江、安徽、江西所产茶叶能够利用水运运抵上海,甚至福建武夷山的红茶运到上海所需行程也比广州更短,收购成本也更低;中国出口的生丝大部分产于江浙太湖周围,距离上海路程短,水运也便利。再以进口商品而言,洋货进入上海后,依托长三角便利的水运条件和长江干支流,可以销往江、浙、皖、赣、川和两湖等多个省份。时人指出,在各开埠口岸中,上海“其地位之重要无异心房,其他各埠则与血管相等”,①聂宝璋编:《中国近代航运史资料》(第一辑),上海:上海人民出版社,1983年,第144页。这并非虚夸之词。至19世纪50年代初期开始,上海已经跃为全国第一大贸易港口,在对外贸易中居重要地位,下图为上海开埠后最初阶段的贸易情况。

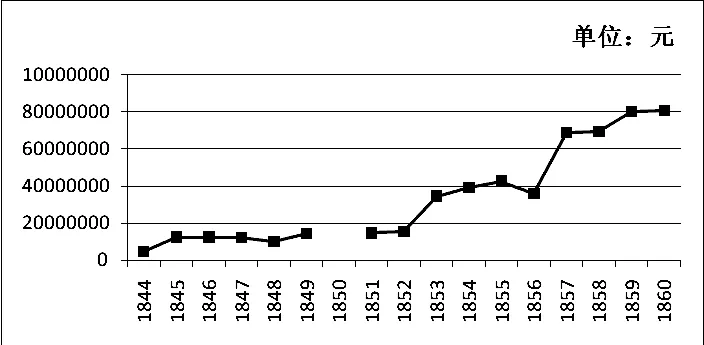

图1:1844~1860年上海进出口贸易趋势图资料来源:根据丁日初主编:《上海近代经济史(1843~1894)》(第一卷),上海:上海人民出版社,1994年,第51页。(缺失1850年的数据)

如图,上海开埠后十几年期间,对外贸易额增长迅速。开埠后第一年即1844年,进出口总额为4754149元,1851年便上升到14702000元,增长2倍余;而1860年的进出口额已达80544710元,几乎为1844年的20倍。②丁日初主编:《上海近代经济史(1843~1894)》(第一卷),上海:上海人民出版社,1994年,第50、51页。

再从上海在全国对外贸易中的地位来看,1846年上海出口商品占全国出口总额的1/7,1851年迅速上升为1/2。其中,生丝出口在1850年已占全国出口总额的3/4,1851年后茶叶出口再没有低于全国总量的半数。③李飞等主编,张国辉:《中国金融通史》第二卷《清鸦片战争时期至清末时期(1840~1911年)》,北京:中国金融出版社,2003年,第115页。

当然如此巨量的进口商品,上海本地不可能消耗掉。事实上,大部分洋货是通过上海转销到周边和内地城市;同样,长江流域和沿海地区的土货出口,也大都选择先集中到上海,再外运出口。可以说,上海进出口贸易的发展,带动了上海与周边和更远城市之间埠际贸易的发展。五口通商时期,长江流域开放的通商口岸仅为上海和宁波两口,因为宁波地理位置太靠近上海,其开埠不久进出口贸易就被吸引到了上海,成为上海在浙东南的一个转运港。当地进口洋货都是从上海转输而来;而浙江生产的丝品集中至宁波后,直接运到上海销售,即使从山区运到宁波来的茶叶也不在当地出售,而是转运上海。

当时不仅宁沪之间的埠际往来因中外贸易的开展而明显增长,上海与以往有传统商业关系的城市如镇江、苏州、汉口、天津、牛庄等之间的埠际贸易也渐形扩大,豆饼、棉布、木材、糖、丝绸、染坊、米等的交易依旧,而洋货也成为连接上海与以上商埠贸易的重要商品。外商对土货的需求更加强了商埠之间联系,特别是在19世纪50年代以后,由于太平天国战争造成的运输不畅,外商甚至等不及货物运上市场,而是直接派掮客、买办携款赴丝、茶产区,收购货物,贩运到上海。

应当指出的是,埠际贸易尤其大规模的持续的贸易往来,势必需要金融机构在资金融通、办理结算等方面对商品迅速流转提供服务。明清以来,孕育于中国本土的金融机构主要为票号与钱庄。票号大约出现于19世纪20年代初,专营异地汇兑业务。据统计,1853年全国性的票号已发展到19家,分号遍及27个以上的主要城市,仅日升昌票号一家在1850年之前已有18个分号。④洪葭管、张继凤:《近代上海金融市场》,上海:上海人民出版社,1989年,第102页。但票号当时的活动区域主要在黄河流域和华北一带,长江下游则以苏州为据点。票号可以解决埠际贸易的现金流动和资金清算问题,但是迟至19世纪60年代才开始在上海设立机构。

钱庄是上海本土的金融机构,清初已脱离单纯的货币兑换业务,业务拓展至存放款等,乾隆年间已成为一个具有相当规模的独立行业。嘉庆道光年间重开海运漕粮,上海钱庄为沙船运输业的南北贸易提供资金服务,促进了当地商业的繁荣。

上海开埠时,钱庄已具相当规模,此后十多年发展更是迅速。据记载,1858年分布在上海城区和租界中的钱庄大约有120家,按其资本规模可分为三类:小钱庄大约50家,每家资本仅为500~1000两银子;大钱庄8~10家,账面资本约为3万~5万两银子,大钱庄对沙船主发放抵押贷款,并从事黄金、白银与银元的投机,获利丰厚;介于两者之间的钱庄,资本一般在5000~10000两。这类钱庄还可再分两类,一类专门从事对制成品、棉纺品等批发商放款,另一类对鸦片掮客放款,通常签发10天或20天到期的期票,进行信用放款。①中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,上海:上海人民出版社,1960年,第14页。上海钱庄为地方性的金融组织,通常不在外埠设分支机构,服务对象大多限于本地商人。但是,多数钱庄在上海附近城市里有相熟悉的客户,大钱庄甚至与相邻城市建立了往来的联号,这为埠际贸易的开展提供了一定的便利条件。

这一阶段,上海钱庄为埠际贸易提供金融服务,主要是通过庄票和汇票来实现的。庄票是由钱庄签发与兑付的票据,相当于本票。庄票包括即期与远期两种,即期庄票为见票即付,远期庄票则到期兑付。由于庄票被市场普遍接受,使用庄票可以大为减少商人持有的现金数量,钱庄对商品流通起到直接的促进作用。汇票是上海与外埠有同业联系的钱庄之间用以汇兑银钱的票据。若有商人需要从上海汇现银到外埠,可先将现款交给上海某一往来钱庄,该钱庄则发出一式两联的汇票,一联寄往外埠同业,另一联则由持票人携带,到外埠同业取现。如果商人缺乏周转现金,也可以借贷方式从钱庄取得形如远期庄票的汇票。在进出口贸易的付款过程中,无论针对进口洋货还是出口土产,使用钱庄汇票的安全性与便捷性,都明显胜过使用现金,尤其在埠际之间的大宗贸易货款的收付场合。

应当指出,从19世纪50年代开始,庄票不仅被华商视为最便捷可靠的购销结算工具,而且被外国洋行、银行接受,并比较普遍地作为结算工具。宁波和镇江是当时上海进口洋货向南、向北转销的两个重要枢纽。这两个地方洋货的扩散和土货的汇聚,都是依赖钱庄提供的信贷才得以完成。钱庄签发的庄票和汇票在埠际贸易中,无疑发挥着重要作用。

综上,上海钱庄虽不设分支机构,但是钱庄签发的庄票,主要是汇票、期票广泛使用,使得进口洋货能够迅速从上海进入内地市场、大量土货从内地输往上海成为可能,加速了商品流转,推动埠际贸易的发展。如果没有庄票的支持,埠际贸易是不可想象的。不过,这一时期的埠际贸易尚处于初级阶段,进入19世纪60年代之后,则完全呈现出另一种景象。

二

自19世纪60年代始,上海的对外贸易进入快速增长阶段。据统计,1865年上海进出口贸易总值为1.09亿关两,到1895年增加到3.15亿关两;其中,进口值从0.55亿关两增加到1.7亿关两,出口值从0.54亿关两增加到1.4亿关两。②本书编写组编:《中国金融史》,成都:西南财经大学出版社,1993年,第135页。三十年间上海的进出口贸易额增长了近2倍。又据统计,1870~1890年上海的对外贸易总值仍占全国的一半以上,③严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,北京:科学出版社,1955年,第69页。说明上海已不仅在某些商品,而且在整个中外贸易的综合统计中,成为全国最重要的贸易口岸。这就使得上海成为与周边地区以及内陆腹地之间的商贸往来链条中无可替代的中枢。

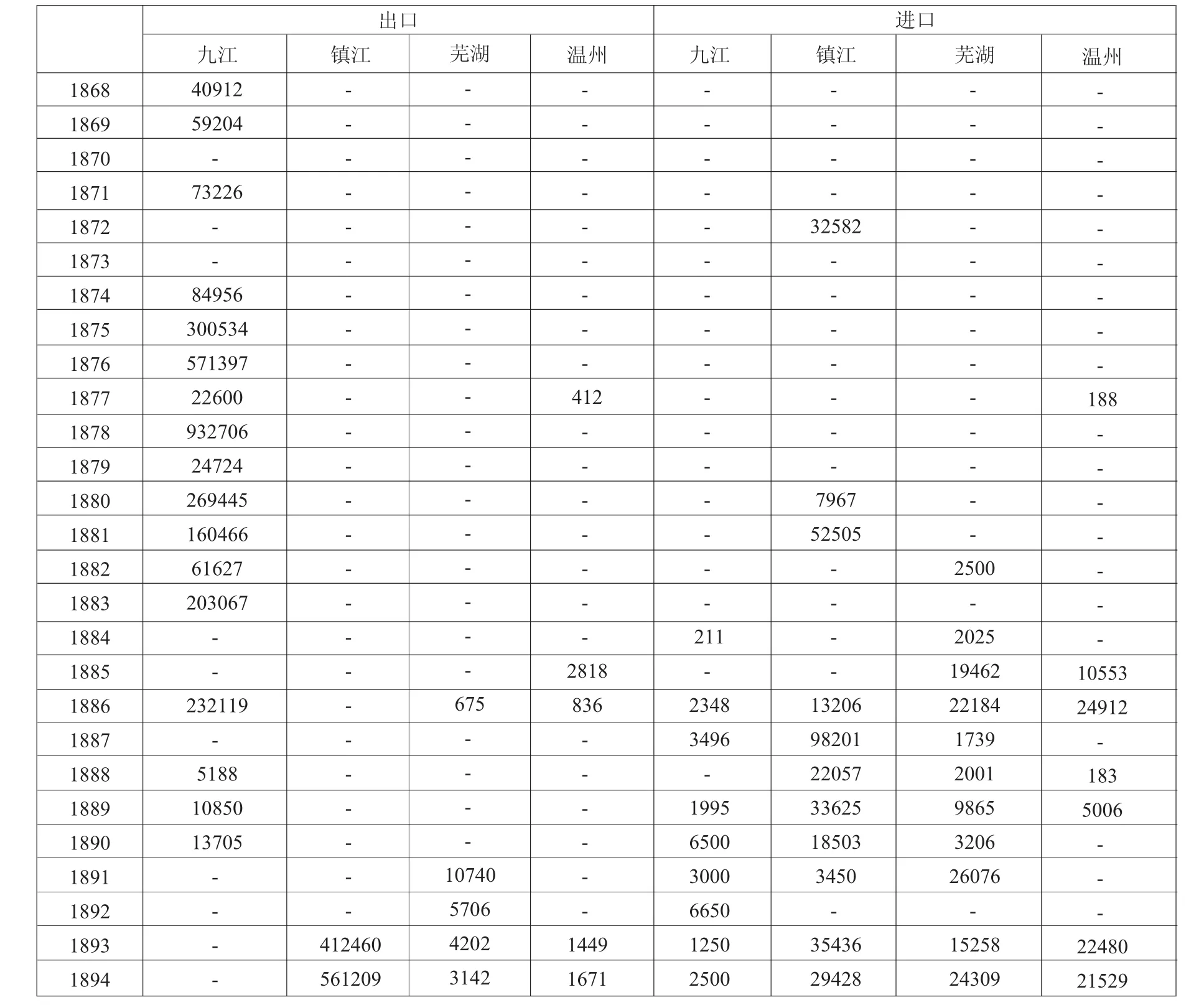

19世纪60年代,清政府被迫对外开放的通商口岸已由过去的五口扩大为二十余口。④根据《天津条约》(1858年)和《北京条约》(1860年)的条款,增开11个城市为通商口岸,即:天津、牛庄、登州、台南、淡水、潮州、琼州、南京、镇江、汉口、九江;《中英烟台条约》(1876年)又增开宜昌、芜湖、温州、北海四处为通商口岸,等等。上海周边几个新增口岸的开埠时间为:九江于1861年3月25日开埠,镇江于1861年5月10日开埠,芜湖与温州均于1877年4月1日开埠。但是,以上几个口岸在开埠之后,直接的对外贸易并不兴旺,甚至很多年份没有贸易额,与上海的情况形成极大反差。具体可见下页表1。

究其原因,主要是这几个口岸位置靠近上海。1867~1894年,上海从国外进口商品平均每年约有71%转运到其他口岸,⑤戴鞍钢:《港口、城市、腹地——上海与长江流域经济联系的历史考察》,上海:复旦大学出版社,1999年,第77页。这几个口岸进口的洋货也是由上海分销而来。在土货出口方面,也是如此。

而与上海同一时期开埠的宁波,进口的洋货仍然来自上海,自1866~1895年直接进口的洋货很少超过20%;土货出口也始终依赖上海转运,宁波直接出口几乎从未超过1%。⑥唐巧天:《上海与宁波的外贸埠际转运变迁(1866~1930)》,《史林》2008年第4期。

除上海周边口岸与上海建立起密切的商业关系外,新开埠的其他口岸也多与上海保持往来,汉口就成为上海在内地转口分销洋货的又一重要据点。自上海运抵的洋货通常在汉口集散,运往南北内陆和西南腹地;土货的输出也如此。虽然缺乏详细的埠际往来数据资料,但据有关方面的记载,19世纪60年代前中期,来自长江沿岸各新开放通商口岸的领事贸易报告称:这些口岸把它们的大部分出口商品运到上海,以便出口。①英国外交部编:《驻沪领事商务报告》(1884年),转引自〔美〕罗兹·墨菲:《上海——现代中国的钥匙》,上海:上海人民出版社,1986年,第 117、131、141 页。自1862年始,华中地区的货物也改变以前由陆路运输的路线,开始通过上海经由沿海轮船运到广州。这一阶段生丝、茶叶仍是出口大宗,大都经由上海港口输出。据统计,1864年上海出口的茶叶和生丝总额均占全国同类商品出口总额的64%。直到1890年,中国各口岸经上海出口的茶叶和生丝均占上海出口货比重的60%以上。②英国外交部编:《驻沪领事商务报告》(1884年),转引自〔美〕罗兹·墨菲:《上海——现代中国的钥匙》,上海:上海人民出版社,1986年,第 117、131、141 页。可以说,上海仍然是洋货向内地转运和土货汇聚的重要枢纽,而且与内地的贸易活动更加繁盛。

表1:1868~1894年四口岸直接对外贸易进出口货值统计 单位:海关两

上海进出口贸易的繁荣,必然带动埠际贸易的发展。逐年增长的贸易,伴随的是对资金的更大需求以及大量资金的流动。如何解决资金融通与结算问题,确实是这一时期上海钱庄面临的问题。

应该说,从整体上看钱庄的力量在壮大。从数量来看,虽然在19世纪70年代中期、19世纪80年代由于金融风潮的爆发,钱庄数量锐减,但风潮过后便很快恢复,基本维持在100家以上。从资本额来看,大钱庄即汇划钱庄的资本额已达8万~10万两的规模。③李飞等主编,张国辉:《中国金融通史》第二卷《清鸦片战争时期至清末时期(1840~1911年)》,第150页。遗憾的是,这种资力与日见扩大的贸易形势仍不相称。资金薄弱,规模小,是钱庄普遍面临的困境,也是急需解决的问题。那么,面对巨大的商机,上海钱庄将如何应对?

首先,用庄票向外商银行拆借资金。19世纪60年代以后,外国商人使用庄票的行为更加普遍。1862年3月,上海公平洋行在代理英国利物浦保险公司业务时,在其招揽生意的广告中宣称该洋行愿意接受“任何一家本地钱庄庄票或其他合格票据作为偿付保险费的手段”。①《捷报》1862年3月1日,第34页。而19世纪50年代只有大钱庄的庄票才有合格的支付能力。

19世纪60年代后期,外资银行在经营国际汇兑之余,也开始开展存放款业务,掌握了为数可观的流动资金。如汇丰银行在19世纪60年代的存款额经常在500~600万元之间,19世纪70年代上升到2200万元以上。②张国辉:《十九世纪后半期中国钱庄的买办化》,《历史研究》1963年第6期。以极低利率吸收的闲散资金,需要一个宣泄的渠道。而钱庄则急寻周转资金的门径,以扩充信贷规模。出于共同利益的考虑,外资银行愿意向钱庄提供拆借资金。1869年汇丰银行首先接受钱庄庄票做抵押,对钱庄进行短期贷款,即“拆款”。“拆款”使若干中国钱庄“每天依照它们的需要”,“向外国银行拆借其所必要的资金”,以便于“做庞大的生意”,而外国银行也“乐意用最好的方式”来利用它们多余的头寸。③本书编写组编:《中国金融史》,第116页。拆款通常是两天结算一次,利息比市面利息低,这种利息上的差额成为钱庄向外国银行寻求资金的主要原因。拆款成为钱庄流动资金的一项主要来源。

其次,钱庄与票号合作,优势互补。太平天国运动时期,集中于苏州的票号,为了躲避战事,迅速撤退至上海,票号开始在上海设置据点。票号虽有遍及全国的汇兑网,也掌握大量的资金,但在上海人地两生,难以开展业务。钱庄便与其优势互补,进行合作。19世纪60年代开始,票号汇兑大量的公私款项,也需要有一个利用闲置资金的渠道,因此,具有信誉的钱庄开始从票号取得信用贷款。据记载,1875年上海已有票号24家,“其放银于钱庄,多至二三百万两”。④李飞等主编,张国辉:《中国金融通史》第二卷《清鸦片战争时期至清末时期(1840~1911年)》,第136页。

19世纪七八十年代,上海与国内各地交易繁盛,每年有千万两巨额款项的进出,都有赖于票号的周转。上海的领事报告称,“与内地各省的汇兑业务以及中国对通商口岸的交易所签发的汇票,全部都经过山西票号。很多山西票号在上海都设有分号。它们的信用很高,据说他们有力量买卖中国任何地方的汇票”,⑤《英国领事报告》(1875年),转引自李必樟编译:《上海近代贸易经济发展概况》,上海:上海社会科学院出版社,1993年,第384页。认为是票号承担着主要埠际汇兑业务。事实上,这一时期的埠际贸易过程,是钱庄与票号联手完成的。如下文所述:

开封商人当得悉他所购买的货物须于某日付款若干之后,马上向他往来的钱庄开一张地方性的期票,交与当地山西票号的分号(因为钱庄没有异地分庄),向该分号买一张汇票寄与他的上海代理人。代理人把汇票送与山西票号在上海的分号,换取该分号的限于当地流通的期票,交与他的掮客。就开封商人的代理人而言,这一交易到此就结束了。代理人收到了货物用通常的办法运往开封。至于向外国商人接洽并负责交货的掮客,当货物尚在洋行手中时,是不能从开封商人处得到货款的。他就要求和他往来的钱庄开出一张期票,用以支付洋行;洋行接到期票后就交出货物。然后他得到开封商人的期票,把它偿还给他的往来钱庄。此时交易对有关方面才算完全清结。⑥姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料1840~1895》,北京:中华书局,1962年,第1569~1570页。

可见,钱庄在埠际贸易中的作用无可替代。

19世纪70年代开始,上海钱庄还广泛使用申票,⑦申票包括钱庄的庄票、庄号的汇票和庄客的客票,其中构成申票(申汇)主体的是钱庄的庄票。这是一种以上海通用银两即规元为计算单位的汇票,由出票钱庄承诺兑付,上海商人赴内地采购土产时只需凭借所带的申票,即可完成内地土特产的收购支付。更重要的是,内地土特产商号可以十分便捷地把所收申票直接售给当地钱庄,当地钱庄又可以在加上一定手续费之后,再卖给需要赴上海购货的商人;或者直接寄至在上海的有关钱庄,抵付彼此往来中的欠款。总之,申汇为从事埠际往来的商号提供信用支持,解决了现金暂时短缺的问题,也减少了现金搬运问题,节约了时间成本和人力成本,成为上海与各口岸间商品流通中不可或缺的媒介。

申汇流通广泛,在国内一些重要商业城市中,同一城市,同一天里,有人要出售申汇,也有人要买申汇,在相互买卖中便形成了交易市场。天津、汉口、重庆、苏州、镇江、杭州、宁波都有申汇市场,这些商埠与上海之间的汇兑款项往来频繁,而且各商埠之间的汇兑市价也以上海的汇兑行市为圭臬,均需通过上海才能确定。申汇在市场上可以随时出售变现,异地行庄无论购入或售出申汇,完全可以视资金的实际多寡情况而定,从而把买卖申汇作为调剂资金盈虚的手段。因而申汇的使用和申汇市场的形成,极大地方便了商号运营,增大了商埠之间的资金运用。可以说,申汇集汇兑、结算和信贷于一体的资金调拨方式,极大地便利了埠际贸易。

需要说明的是,在这一阶段里,钱庄的经营业务更多地被纳入进出口及埠际贸易资金融通的渠道。为服务日渐扩大的贸易,上海的一些大钱庄开始在外埠设立钱庄,如镇海方性斋家除了在上海开设同裕、尔康、安康、延康、五康、允康、寿康、安裕等钱庄外,还在汉口添设同康钱庄,杭州开慎裕钱庄,宁波开敦裕、益康、瑞康、义生等钱庄。①② 中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,第731、61页。以上钱庄虽然没有从属关系,但因同系一个家族,有联号性质,在资金融通周转方面,可以互相支持。与此同时,不同籍贯的钱庄逐渐形成不同的帮派,如浙帮、徽帮、川帮等,在不同的口岸抱团经营,互相扶持,特别是在业务往来方面形成的资金结算关系,也极利于埠际贸易的开展。

三

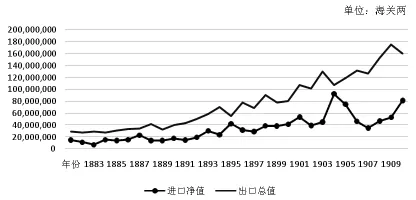

进入19世纪90年代中期,清政府被迫开放通商的口岸已达数十个,这使外国商品能够长驱直入地深入中国广大腹地,上海与各口岸埠际往来的范围进一步扩展,这一时期的对外贸易数额证明了这种新现象。19世纪80年代,进出口贸易尚属平缓增长,但进入19世纪90年代后,几乎是跳跃式地持续增长。如图2所示:1890年进口净值为14379701海关两,出口净值为32742142海关两;到1910年进口净值已达53123940海关两,出口净值则达175672378海关两,20年间分别增长了2.7倍和4.3倍。

进出口贸易的快速增长,必然促进上海与各口岸之间的埠际贸易往来。此外,1895年中日《马关条约》签订后,清政府正式允许外国资本在华设立工厂。与此同时,也不得不放弃华商自由设厂的限制,这使得上海不仅是中国对外进出口贸易中心,继之成为国内的工业中心。上海与其他口岸的商业往来,也开始输出自产的国货,丰富了商品种类,进一步推动了上海与各口岸的埠际贸易。

图2:1882~1900年上海进出口贸易统计

应该说,这一阶段国内外贸易的发展,为钱庄提供了前所未有的巨大商机,但是钱庄面临资金短缺的状况却更加严重。为了能够做大的生意,钱庄经常向外商银行拆款,拆票最多时总数达千数百万两,每庄拆进之款最多者在七八十万两左右。②除向外商银行、票号拆借资金外,钱庄又将目光投向新出现的华商银行。

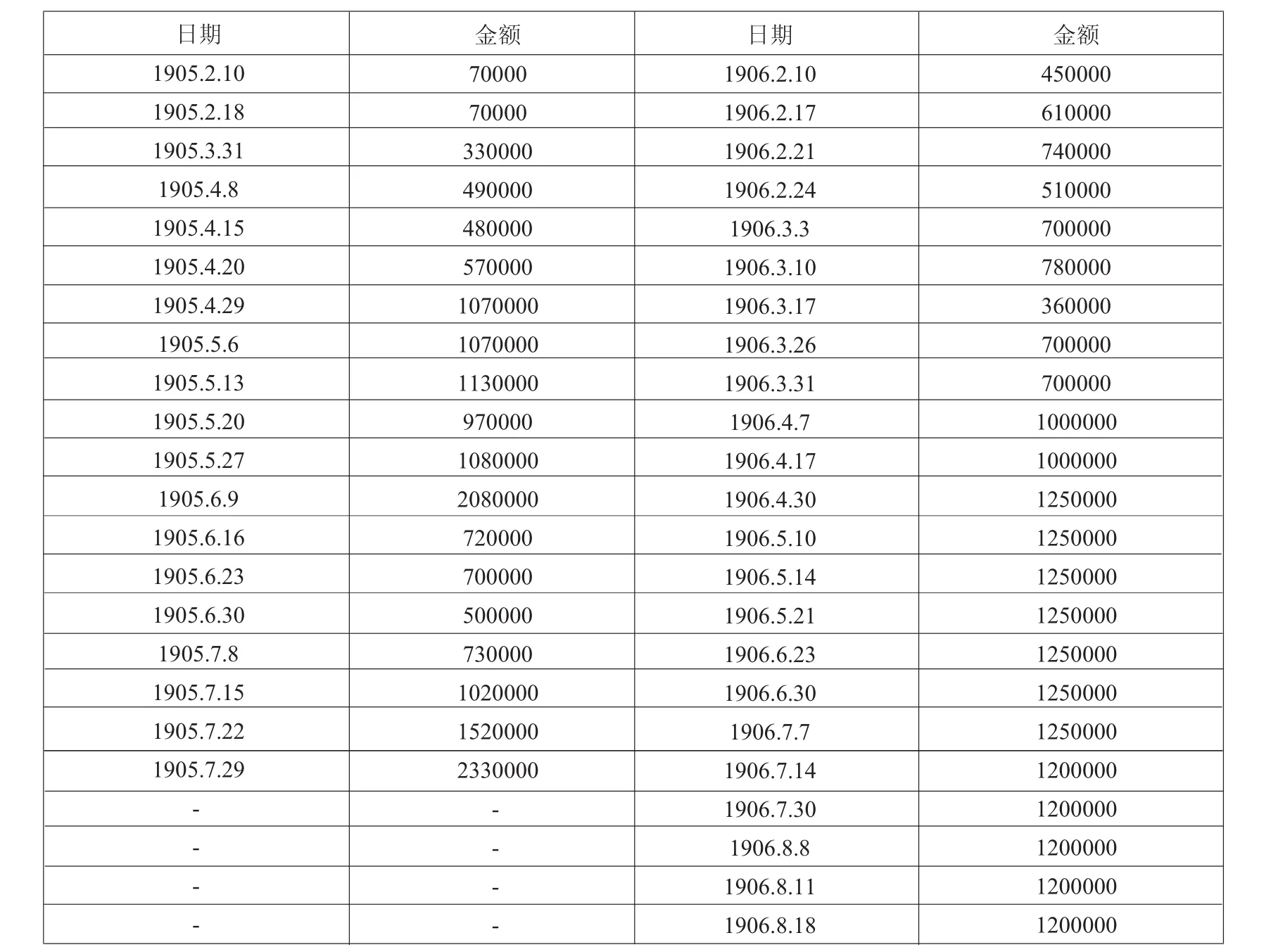

1897年,盛宣怀在上海创办了第一家华商银行——中国通商银行。尽管盛宣怀踌躇满志,无奈此时的上海金融市场几乎被外资银行、钱庄和票号瓜分完毕,在这种情况下,新成立的中国通商银行业务经营并不顺利。钱庄也趁机将银行作为寻求拆款的对象。在一段时期内,中国通商银行持续向钱庄提供拆款(见下页表2),一方面是借助钱庄开展业务,另一方面也满足了钱庄对资金的需求。

如果说资金问题是钱庄一向难以解决的老问题,那么这一阶段钱庄又必须应对新情况。自19世纪90年代开始,外商银行在华设立数量增多,主要的西方国家都分别设行,开始挤入中国的内汇贸易。票号的业务网络在19世纪后半期伴随着国内外贸易的发展,业务据点扩充至沿海和沿江口岸,以及西南、东北、西北边陲,20世纪初,国内分号地点有100处左右,形成一个据点遍及全国的汇兑网。更值得注意的是,华资银行开始出现,自1897年中国通商银行成立到1911年辛亥革命,共设立官办和商办银行17家。①中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴》,上海:汉文正楷印书局,1935年。虽然各家银行资力各不相同,但都将开展汇兑作为主要业务之一。由于多个业务竞争对手的出现,钱庄将面对前所未有的竞争压力。

表2:1905年2~7月、1906年2~8月中国通商银行对钱庄拆票表 单位:银两

还需要指出的是,清末几次金融风潮,钱庄实力受损严重,表现在数量波动较大,特别是1910年橡皮风潮过后,仅余51家。钱庄在历次金融风潮中的境遇,暴露其自身的弱点。这说明钱庄的实力与迅猛增长的贸易状况相比,存在的差距还是很大的。而新兴银行采行西方先进的组织制度和经营管理方法,特别是分行制度的建立,在埠际贸易中有着钱庄无法比拟的优势,尽管钱庄在埠际贸易中的地位暂时无法撼动,但在此后一段时期里,钱庄与银行的实力较量成为必然。

毋庸赘言,在半殖民地半封建的中国,钱庄的买办化趋势不可否认;其在组织形式、经营理念与方式方面,也都带有来自传统和本土的局限性,因此随着中外贸易、国内埠际贸易的新发展,以及本国新式银行业的崛起,钱庄最终被边缘化已属必然。然而,不能因此忽视晚清上海钱庄在经济史和金融史上的历史作用。

经济发展是推动金融创新的原动力。上海开埠后,进出口贸易的不断发展,意味着以上海为中枢的埠际贸易往来增加了新的内涵,呼唤金融业相应提供日益增多和带有创新含义的信用服务。为应对巨大的商机,上海钱庄业审时度势,开展多元化的业务,通过庄票和汇票的广泛运用,特别是申汇市场的形成,加速了商品流转速度,极大地促进了埠际贸易的繁荣,相应地也加快了清末华商企业成长。因此,上海钱庄在晚清经济发展中的历史作用应予以充分肯定。

上海钱庄属于地方性金融机构,资金缺乏是其一直无法克服的问题,但钱庄积极把握商机,将外商银行、票号和新兴的华资银行都作为拆借资金对象,互利双赢,其以小成本做大生意,彰显了善于经营与进取的精神。可见,从金融史的角度而言,在中外贸易环境发生前所未有的剧变时期,上海钱庄能够勉力经营,折冲于本土和外省,传统与近代金融机构之间并求得发展,更是其他金融行业难以企及的。特别是上海钱庄对于庄票、汇票等具有创新意义的信用工具的成功运用,在整个金融市场上的作用甚至跨越了辛亥鼎革,一直持续到20世纪30年代的废两改元。上海钱庄在晚清金融史上的历史地位,更是绝无仅有。

The Research on the Trade between Ports and Shanghai Qianzhuangs in Late-Qing Dynasty

After Shanghai became a trading port,facing the opportunities brought by the development of import and export trade,especially the development of the trade between ports,Shanghai Qianzhuangs expanded its business,speeding up the flow of goods by a successful application of theinnovativecredit instrumentssuch as Zhuangpiao and bill,and promoting the prosperity of the tradebetween ports.Confronted with theweaknessof lackingfunds,Shanghai Qianzhuangscalled money fromforeign banks,Piaohaosand even the new Chinese-funded banks,the action showing a spirit of enterprise and management.In modern economic and financial history,the status of Shanghai Qianzhuangsin Late-Qing dynasty should behighly appreciated.

Late-Qing Dynasty,Shanghai Qianzhuangs,the Trade between Ports,Economic History,Financial History

K25

A

0457-6241(2017)24-0034-08

2017-11-20

张徐乐,复旦大学经济学院副教授,主要研究方向为货币金融史。

杨莲霞】