高职院校人才培养质量评价模型及应用研究

2018-01-11倪志敏关冬梅

倪志敏++关冬梅

摘要:完善了高职院校人才培养质量评价体系,同时以广东科学技术职业学院某专业为例,收集2015、2016届毕业生人才培养质量调研结果,使用因子分析法计算出各评价指标所占的权重,并对该专业的人才培养质量进行评价,结果表明毕业生自身综合素质及能力较强,而发展潜力较弱,能够为其它高职院校人才培养质量的评价提供借鉴。

关键词:高职院校;人才培养质量评价

中图分类号:F24文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2018.02.044

0引言

目前,我国高职教育已进入更加注重人才培养质量提升、内涵发展的新阶段。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出:“提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求。”高职教育作为高等教育体系的重要类型,其人才培养质量的评价问题值得深入探索与实践。

1文献综述

关于高职院校人才培养质量评价体系与标准的研究,牛志宏(2014)从人才培养质量标准的基本内涵出发,分析了高职教育人才培养质量的根本标准,在此基础上,构建了高职人才培养质量评价体系,包括多元评价主体的组成、评价内容和评价指标体系的构建、评价方法的选择。韩继红(2011)提出建立人才培养质量多元社会评价机制,重点应解决如何实现评价主体多元化、减少评价反馈信息使用过程的功利化倾向、加强评价方法论的系统化研究、建立常态稳定的评价制度等主要问题。余明辉等(2015)构建了持续改进的人才培养系统,完善职业教育专业人才培养质量的测量评价体系,以及体系中评价内容、评价维度、评价方法及人才培养状态数据采集各部分的作用。某高职院校的实践结果表明,该测量评价体系能把人才培养状态数据采集和人才培养质量评价高度集成,为高职人才培养质量评价提供理论指导和操作指南。韩君(2016)以浙江国际海运职业技术学院为例,选取用人单位满意度为研究内容,通过问卷调查获取相关数据,再采用因子分析和相关分析等数据处理方法,得到用人单位对浙海职院高职教育的关注点,并总结了其需要改进的一些方面,对提高高职院校人才培养质量有一定的借鉴意义。

针对高职院校人才培养质量的评价机构,许多学者都以第三方评价机构作为研究对象,周应中(2012)提出构建高职专业第三方人才培养质量评价体系,需要遵循达成评价主体认同、凸显专业特性、突出人才培养绩效评价、兼重定量与定性评价等基本准则,采取建构评价目标、协商评价方案、开放评价渠道、交流评价信息等行动策略。谢旺军等(2016)构建了以企业、行业等第三方研究机构为主导的高职人才培养质量评价体系,基于“雷达图原理”对第三方人才培养质量评价结果进行分析,了解职业院校某一专业人才培养质量方面的现状,以发扬优势,改进不足,提高人才培養质量。

由此可见,关于人才培养质量评价的研究成果十分丰硕,但大都仅限于理论的提出和评价体系的构建,评价指标较为主观,并不能体现高职院校人才培养质量的全面性、科学性和客观性,理论成果没有数据的支撑,缺乏说服力,因此,本文将进一步完善高职院校人才培养质量评价体系,同时以广东科学技术职业学院某专业为例,收集2015、2016届毕业生人才培养质量调研结果,使用因子分析法计算出各评价指标所占的权重,并对该专业的人才培养质量进行评价,为其它高职院校人才培养质量的评价提供借鉴。

2模型构建

2.1研究方法的选择

常见的高职院校人才培养质量的评价方法有模糊综合评价法、层次分析法及因子分析法等。因子分析(Factor Analysis)是用较少个数的公共因子的线性函数和特定因子之和来表达原来观测的每个变量,从研究相关矩阵内部的依赖关系出发,把一些具有错综复杂的变量归纳为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。当这几个公共因子(或综合因子)的累计方差和(即贡献率)达到 85%或 95%以上时,就说明这几个公共因子集中反映了研究问题的大部分信息,而彼此之间又不相关,信息不重叠。因此,本文运用该模型对高职院校人才培养质量进行评价,并据此提出改革措施。

因子分析的一般模型为:

Z1=l11F1+l12F2+…+l1mFm+ε1

Z2=l21F1+l22F2+…+l2mFm+ε2

……

Zp=lp1F1+lp2F2+…+lpmFm+εp(1)

其中F1, F2, …, Fm为公共因子,ε1,ε2,…,εp表示特殊因子,包含随机误差,εi只与第i个变量Zi有关,lij称为第i个变量Zi在第j个因子Fj上的载荷(因子载荷),由其构成的矩阵L称为因子载荷矩阵。

2.2评价指标和数据的选取

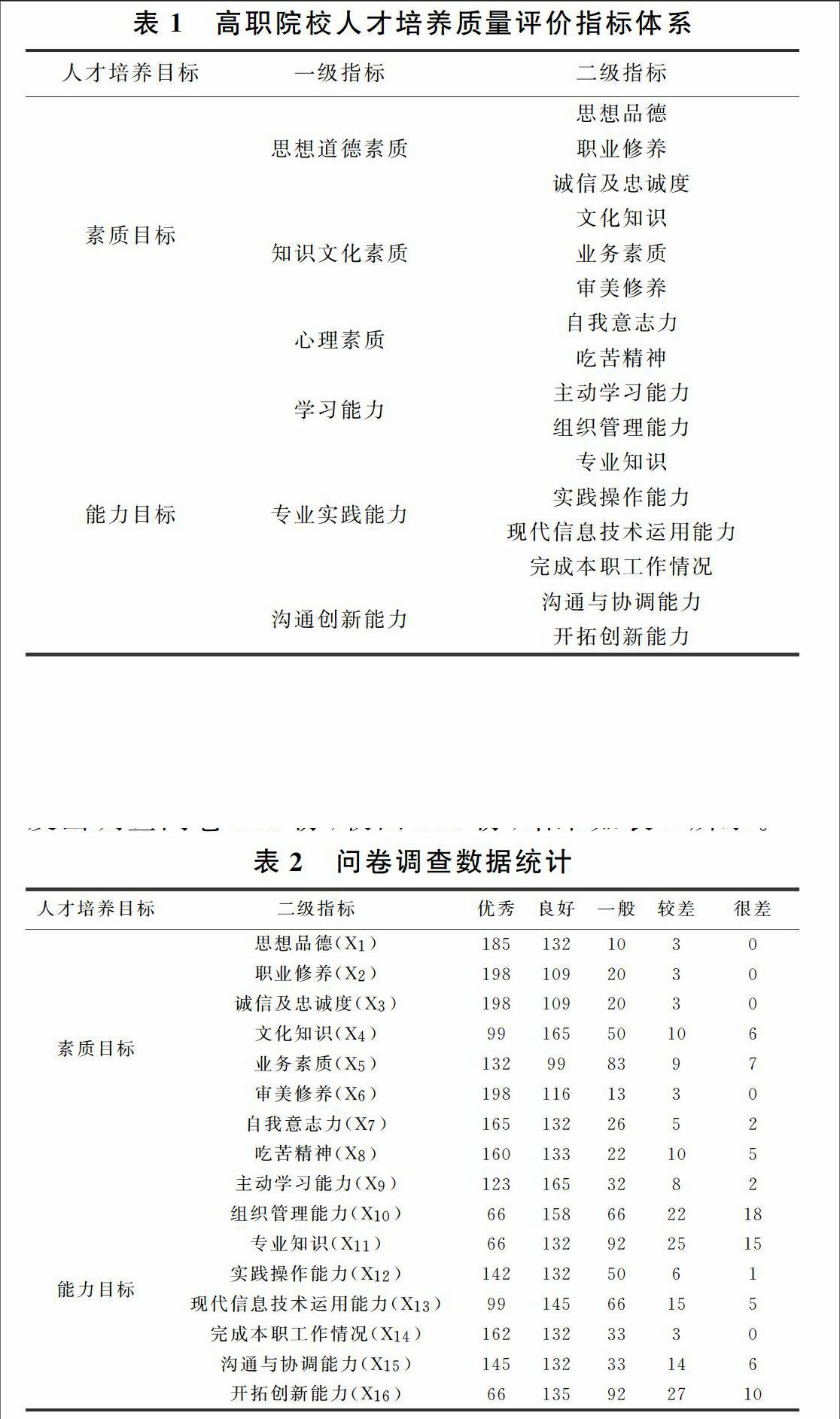

影响高职院校人才培养质量的因素众多,各种因素间相互作用,共同影响人才培养质量的评价。本文在遵循评价指标体系的全面性、客观性以及可取性等原则下,探求数据的可靠性、权威性和实用性,综合前人研究成果,选取了6个一级指标,16个二级指标作为高职院校人才培养质量评价的重要内容,如表 1所示。

根据以上指标,制定评价等级(优秀、良好、一般、较差、很差),以广东科学技术职业学院某专业2015和2016届毕业生为调查对象,向用人单位做问卷调查,共发出调查问卷341份,收回330份,结果如表2所示。

3数据分析

3.1公共因子分析

计算16个因子的总方差结果见表3。从表3可见,符合特征值的变量有2个,累计方差贡献率达98103%,涵盖了大部分的变量信息,因此,选取前2个作为公共因子。

从成分矩阵中看不出指标变量所代表的公共因子的区别,此时,需要对成分矩阵进行正交变换,得到旋转成分矩阵,以便观察到更明显的公共因子成分。结果如表5所示。endprint

提取方法:主成分。旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

通过结合旋转成分矩阵中抽取的因子和调研结果,对 2 个公共因子命名,第一个公共因子C1主要由变量X1、X2、X3、X5、X6、X7、X8、X9、X12、X14、X15决定,它们的系数分别是0.940、0.972、0.972、0.755、0.970、0.905、0903、0.710、0.822、0.891、0.866,主要包括X1思想品德、X2职业修养、X3诚信及忠诚度、X5业务素质、X6审美修养、X7自我意志力、X8吃苦精神、X9主动学习能力、X12实践操作能力、X14完成本职工作情况、X15沟通与协调能力,这些指标主要反映了毕业生自身的道德修养及能力水平,将其命名为毕业生自身综合素质及能力因子。第二个公共因子C2主要由变量X4、X10、X11、X13、X16决定,它们的系数分别是0.806、0934、0.963、0.821、0.963,主要包括X4文化知识、X10组织管理能力、X11专业知识、X13现代信息技术运用能力、X16开拓创新能力,将其命名为毕业生发展潜力因子。

3.2计算因子得分

计算得出的各公共因子的得分系数矩阵如表6所示。

根据表6可写出以下因子得分函数:

C1=0.145*X1+0.173*X2+0.173*X3-0.036*X4+0.062*X5+0.169*X6+0.118*X7+0.118*X8+0.021*X9-0.121*X10-0.145*X11+0.070*X12-0039*X13+0.108*X14+0.095*X15-0.144*X16

C2=-0.077*X1-0.119*X2-0.119*X3+0163*X4+0.029*X5-0.114*X6-0.039*X7-0039*X8+0.090*X9+0.260*X10+0.286*X11+0.028*X12+0.168*X13-0.025*X14-0.006*X15+0.286*X16

将所搜集数据代入上述所列函数中计算得到5个评价等级各自对应的2个公共因子的得分及排名;根据2个公共因子权重(各自特征值占特征值之和的比例)加权求和获得5个评价等级的综合得分情况,如表7所示。

4结论及建议

本文通过构建高职院校人才培养质量的评价指标体系,运用SPSS的因子分析法,得到两个公共因子的得分及排名。

4.1毕业生自身综合素质及能力因子

在因子得分表里可以看出,C1评价指标优秀的毕业生得分最高,其次为良好,一般、较差、很差的得分最低,为负值,说明高职院校的毕业生自身综合素質及能力得到用人单位的一致好评,各高职院校对学生知识、素质、能力目标的培养能够很好地满足用人单位的需求。

4.2毕业生发展潜力因子

而从C2毕业生发展潜力来看,评价良好的排名第一,其后是一般、较差、很差,评价优秀的排在末位,由此可以看出,用人单位对高职院校的毕业生发展潜力评价较为客观,认为他们综合素质及能力较强,但发展潜力有限,也许这一指标在重点本科院校的毕业生评价结果中会有所不同,这里不再赘述。

由以上结论可以看出,高职院校人才培养质量的改革有以下两点:

(1)继续完善高职人才培养模式,提升学生综合素质及能力。

以职业能力为本位的人才培养模式,是高职院校的特色。目前高职院校的人才培养目标大多数是服务区域经济,明确职业岗位人才规格、知识结构、能力结构的需求,突出岗位培养目标。这样做能够大大缩短学校教育与就业需求之间的距离,为学生毕业后直接上岗提供条件。从评价结果来看,学生的知识、技能、素质的培养能够满足用人单位的需求,说明这一培养模式是成功的,需要继续完善并坚持。

(2)重视学生终身学习、开拓创新能力的培养,提高可持续发展潜力。

目前高职院校普遍的人才培养过于看重知识及能力,反而忽视了对学生创造性和远大梦想的铸造。对高职院校毕业五年以上的学生调研来看,用人单位普遍认为其发展潜力有限,不具备核心竞争优势。因此,高职院校在人才培养模式的改革中,需要正视对学生未来潜力的培养,帮助其树立正确的人生观、价值观,使之视野更加广阔,思想更加深刻,渴望这个世界变得越来越美好,也愿意为他人的幸福做出努力。高远的梦想、高远的志向才会让学生不遗余力地鞭策自己、发展自己,成就自己同时也成就他人,成就未来。

参考文献

[1]牛志宏. 高职人才培养质量评价体系构建[J]. 湖北工业职业技术学院学报,2014,(06):1316.

[2]韩继红. 高职教育人才培养质量多元社会评价机制探析[J]. 职业技术教育,2014,(10):3033.

[3]余明辉, 郭锡泉. 现代职业教育体系下专业人才培养质量的测量与评价[J]. 中国高教研究,2015,(09):98101.

[4]韩君. 高职院校人才培养质量评价实证研究——以浙海职院为例[J]. 浙江国际海运职业技术学院学报,2016,(03):5659.

[5]周应中. 高职专业第三方人才培养质量评价体系的构建[J].职业技术教育,2012,(05):59.

[6]谢旺军,覃峰,刘振华. 高职人才培养质量第三方评价体系的构建与应用——基于“雷达图原理”视阈 [J]. 广西教育,2016,(05):103106.

[7]孔令强,王光玲. 因子分析法在县域经济发展水平综合评价中的应用[J]. 企业经济,2006,(8):128130.endprint