“礼”文化对于贵州省干部廉政修身现实价值

2018-01-11宋琳

宋琳

摘要:“礼”于儒家文化思想是处于重要地位的,礼之于仁是表与里的关系,有仁爱之心的礼对于贵州省干部在廉政修身上是有着重要意义的,帮助贵州省干部修身养性,是弘扬中国传统文化的职责所在。

关键词“礼”;“仁爱”;“和”;修身养性

中图分类号:F24文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2018.02.043

1“礼”的含义

“礼”最初含义是祭祀鬼神的仪式。《说文解字》中说:“礼,履也。所以事神至福也。”这就是名物之礼,是一种外在的。往后衍生出礼乐、言行礼仪、典章制度等等。孔子为“礼”身体力行,并说“人而不仁,如礼何?” 一个简单的问句,道出“礼”之根本——“仁”。发自仁爱之心的“礼”,才能给予社会积极的推动作用。“礼”发源于周公制礼作乐,借用古人的两句话:“周公制礼,天下归心”,正是周公制礼作乐,才有了周代民心所向,成就了历史上最长久的朝代。从周公“制礼作乐”到清王朝灭亡这段时间,“礼”既是在奴隶社会和封建社会君主统治下各个阶级的行为规范,也是历代社会思想家们理想中社会应有的理论框架和价值标准,它作为一种社会意识形态影响着并规范着历朝历代人们的思想、心理、行为和观念。

对于“礼”这个字,我们现在往往想到的词是礼貌、礼仪,也就是我们所说的日常生活中的文明规范,是我们在日常生活中待人接物的一些礼仪和规矩等等。但是“礼”这个字包含的含义不仅仅是我们日常生活中的待人接物这些规矩,用句概括的话来说,对于“礼”的含义我们可以从文化、历史、政治等方面来阐述。“礼”可以理解为中国古代的制度规范,也可以理解为与这些制度和规范相适应的思想观念。

文化历史上,礼之本为仁,礼之质为敬。一切礼节若没有恭敬之心,都是虚礼;一切仪式若缺乏敬畏之意,都是俗套。子曰:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。”礼可分为个人之礼、人际之礼、制度之礼和民俗之礼四个层次,无论哪种形态的礼,都是对天地和人心本然状态的洞察和遵循。这里的礼是孔子儒家思想中的“礼”,也是仁爱思想,跟我们日常所说的礼仪规矩有着异曲同工之处,礼乃是人心之本。孝悌爱敬之心,是人的良知本能,应该是天经地义的。

政治上,荀子主张“以礼治国”。荀子曰:“国无礼则不正,礼之所以正国也,譬之犹衡之于轻重也;犹绳墨之于曲直也,犹规矩之于方圆也,既错之而人莫之能诬也。”政治上的“礼”既是国家制定的政治法律制度,国家如果没有法律制度则不能称之为国家,法律制度之所以能够保证国家的有条不紊,就像是轻重之间需要平衡,曲直之间需要有一个绳子来衡量,方和圆都需要一个规矩来规范。

由此可以看出,礼的含义简言之就是行为规范,是以“仁”为精神内核的外在形态,礼与仁是一种表里关系,是同一事物的两个方面。

2“礼”的重要地位和基本精神

2.1“礼”是孔子思想的精华,也是中国传统文化的重要组成部分

孔子是中国历史上最伟大的思想家、教育家。孔子最重要的历史贡献之一就是创建起以“礼”为核心的社会政治学说和伦理道德学说。因此,我们认为孔子思想的精华就是“礼”。

“礼”是儒家思想的基石,是孔子思想的精髓。在《论语》中,“礼”字就出现了74次。《论语》中除了“之”、“不”等少数几个使用频率较高的虚词之外,只有“仁”(109次)、“人”(162次)、“如”(111次)、“有”(154次)、“吾”(113次)、“言”(126次)等极少几个字的使用频率超过了“礼”字。由此可见,“礼”在《论语》一书中占有举足轻重的重要地位。

子曰“克己复礼”“以礼治国”,“礼”的重要性不单单是表现在“礼”字出现的频率上,更重要的是“礼”在《论语》中的价值和重要性。《论语·季氏第十六》:“不学《礼》,无以立。”《论语·尧曰第二十》:“不知礼,无以立也。”由此可见,孔子的“礼”即揭示了人的本质内涵,也阐述了人在社会中如何才能立足。“礼”在《论语》思想体系中的重要地位也就显而易见。

孔子所倡导的“礼”文化中蕴含着许多普世价值的内容,如“和为贵”的思想、“仁爱”的精神以及“温、良、恭、俭、让”的处世原则等等都具有超越时空的社会价值。为我们党员干部清廉为官、修身养性,一心为民做典范。真正做到“居庙堂之高,则忧其民,居江湖之远则忧其君”悲天悯人情怀。

我们所熟知的“三纲五常”学说,强调了君、父、夫的绝对权威的地位。而孔子提出的是“君君、臣臣,父父、子子”,即是对于封建社会新秩序的一个伦理道德的构想。 “君君、臣臣,父父、子子”对君臣、父子双方的要求是要按照“礼”的道德规范进行做事,君有君的礼仪,臣有臣的规矩。正是有了“礼”的规范,才使得君与臣的关系是和谐的。《论语·八佾篇》记载:“定公问:‘君使臣,臣事君,如之何?孔子对曰:‘君使臣以礼,臣事君以忠。”君对臣以礼相待,臣就会回报于君以忠。就如我们所说的“投之以桃报之以李”,而不是一味的对君“忠”。在这里,人际关系的重要性就体现在了君和臣在社会群体中所扮演角色的价值,“臣”通过对自我个体价值的实现,君则修身、治国、平天下,社会在“礼”的规范下才能够走向和谐。

礼的出发点是“自卑而尊人”,只有自己放低身段,谦卑恭敬,才能够学会尊敬别人。儒家中孔孟的思想对于“礼”即是“爱人”君要爱民,民要爱君,人与人之间是平等互爱的。因此,在孔子的思想体系中“礼”与“仁”的关系是一种表里关系。如《论语·颜渊》记载:“颜渊問仁。子曰:‘克己復礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”“克己复礼”就是按照“礼”的标准和要求来约束和规范自己的行为,如孟子所说“爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之”,自古以来,人在立身与行事的时都会以礼作为标准,这也就是礼的地位在传统文化中如此重要的原因。

综上所述, “礼”是孔子思想的精华,礼随着儒家学说的主要地位的确立,也成了中国传统文化的核心。endprint

2.2礼的基本精神“和”

儒家所倡导的“礼”既是一种社会政治理想,也是一种伦理道德原则与规范。它既注重人与人的关系,同时也注重人与自然的关系。《论语》和《礼记》中有这样两句话,《论语·学而》:“礼之用,和为贵。”《礼记·儒行》:“礼之以和为贵。” 这两句话高度概括了“礼”的根本精神即是“和”。儒家礼文化倡导的是和,和天、和地、和人心。社会各个阶层的人们都按照“礼”的规范相处才能够创造一个和谐一致的社会。

在这里,笔者所要阐述的是“和”。“和”从字面意思上,就是和天、和地、和人心。古人做事讲究天时地利人和,儒家中“和”的思想主张人与人之间要和谐,讲究一个“礼”字,遇到利益冲突和个人矛盾的时候,从自身找问题,谦让、宽容,旨在让大事化小、小事化无,坚持了“和”的基本精神有利于维系良好的人际关系,建立良好的社会秩序,同时也能够缩小人与人之间的间隙,使得人民更加团结友善。儒家 “礼”的基本精神就是“和”或者“和谐”。而“和谐”体现的就是人与自然、人与社会、人与人之间的共同生存、共同繁荣、共同相处的精神。犹如儒家礼文化“兴于诗,立于礼,成于乐”,儒家的“礼”思想的提出,目的就是在等级森严的封建社会,通过“礼”来规范社会各个阶层人们的言行举止,思想道德建设,用“礼”来规矩人与人之间的关系,如此一来,整个社会就会形成一种良好的风气,维持一种稳定的社会秩序,从而达到和谐融洽的目的,也就是我们现在所要建立的和谐社会。这就是“礼”的基本精神“和”。

3从“大学之道”和“中庸之道”看“礼”对于贵州省干部个人道德修养的现代价值

“礼”是我国古代社会生活各个领域的一系列制度和规范,它的主要精神是“和为贵”,它要求我们人民要以“礼”的道德行为准则规范我们自身的行为,处理当今社会人与人之间的关系,从而达到家庭和睦、国家安定的目的。 就目前來看,我国现在是一个社会主义国家,盛行的和古代封建社会截然不同的社会主义制度,政治思想、生活行为、文化观念都已经有了前所未有的改变,但 “修身、齐家、治国、平天下”却依然是“礼”所应有的功能。从“礼”的功能不难看出,礼的现代价值主要是在修身和治国两个方面。我们即要探讨的则是礼对于我们贵州省干部廉政修身的现代价值。《礼记》是我国古代“礼”文化最重要的载体。《大学》《中庸》《论语》《孟子》被宋代的大儒朱熹并列为“四书”,足以可见其对于我国古代思想史和文化史的影响力之大,而《大学》和《中庸》均出自于《礼记》。

3.1“大学之道”对于贵州省干部个人修身的影响

《大学》是《礼记》第四十二篇。所谓“大学”,是指增长见识,弘扬光明的品德,以至达到最完善的思想境界。《大学》的基本内容可概括为“三纲领”、“八条目”。“明德、亲民、止于至善”就是“三纲领”。为实现这“三纲领”,《大学》篇设计出“八条目”作为人生进修的阶梯,即“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”、“齐家”、“治国”、“平天下”。

“三纲领”“明德、亲民、止于至善”解释即:明德是任何人都禀受于天,至灵而不污染的本性,它能够与天地相沟通,道德实践的价值是由内而发的,人性是向善的;亲民,亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助其他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界;至善,是指心灵获得最大程度的自由,达到自然与事物发展相统一的境界。“八条目”则是告诉我们要在读书中求知,在实践中求知,明辨真理,严格要求自己,诚意不欺人,并且不为物欲所蒙蔽自己的内心不断提高自己的品德修养而后才能“齐家、治国、平天下”。在我们周围真正能够做到这些的人寥寥无几,甚至是屈指可数。在贵州有一个拥有着愚公精神的英雄榜样——黄大发。

我们都知道愚公移山“寒暑易节,始一反焉”,半个世纪前,红旗渠绝壁凿石,挖渠引水,用了历时十年的时间把中华民族的一面精神之旗,插在了太行之巅,而在莽莽黔北深山里,同样藏着一条历时36年,绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖的生命之渠——“大发渠”。7200米主渠,2200米支渠,在大山之间蜿蜒盘旋。

修建这条生命之渠的领头人,是播州区平正仡佬族乡团结村草王坝原支书——黄大发。黄大发是一位80岁“明德、亲民、止于至善”老共产党员,他有着善良至纯的本性,在草王坝缺水,没有粮食,无人愿意进草王坝村的时候挺身而出,带领全村的人民在大山上硬是凿出了一条生命之渠。在黄大发开始修渠的时候是遇到了各种常人都想不到的困难的,譬如不会测量,不会导洪沟、分流渠,既没有材料也没有技能,但就在这种艰苦的条件下,黄大发并没有放弃,他一锤锤的凿、一天天的坚持;不会技术,让他在50多岁的时候又重新开始学习;没有人力,他就带着自己家里的人首当其先;凭着黄大发自强不息、脚踏实地、学以致用的精神,历时36年,硬是带领草王坝人在悬崖绝壁上劈山修渠,结束了“滴水贵如油”的历史,泽被后世。黄大发正是对党真正做到“虔诚而执着、至信而深厚”,黄大发练就了压不垮、打不烂的钢筋铁骨,无论境遇怎样,始终透着一股奉献自我的勇气,敢为人先的锐气,一心为民的正气,令人敬仰。“大发渠”精神历经时代潮流洗礼仍然弥足珍贵。

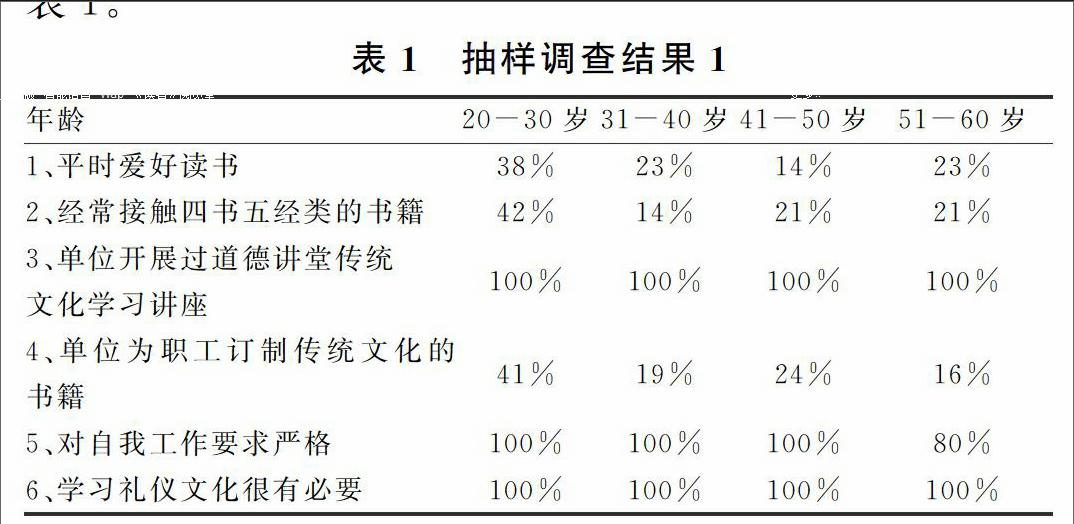

为了了解贵州省的干部对中国传统文化的认知和自身素养的评价,笔者进行了一个抽样调查,这些干部集中在贵阳、遵义、六盘水三地,既包括机关领导同时也包括驻村基层干部,共抽样300人,就调查结果如表1。

从上面统计的表格中看出,平时爱好读书的人占总人数只有44%,而经常接触传统文化书籍,如四书五经等书籍的则又比爱读书的人少了一些,仅占总人数的29%;在调查中发现每个单位都会为职工开展道德讲堂传统文化的学习讲座,并且通过每个年龄阶段反应的订制传统文化书籍的情况来看,总的相加,能够为职工订制书籍的单位已经达到了78%;不论是基层干部还是机关干部都认为学习礼仪文化是十分有必要的,而且96%的干部都对自我工作要求严格。由这些数据可以看出,传统文化教育对于广大贵州省的干部来说是非常有必要的,虽然对于学习礼仪文化认识很深刻,但从平时大家的生活习惯来看,电影、电视剧、登山、广场舞等其他娱乐战占据了这些干部大部分的时间,不论是年轻人还是老干部都没有养成终身学习的好习惯,这一点对于贵州省干部提高自我修养是非常不利的。“博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。”《大学》:“致知在格物。”如何帮助贵州省干部养成读书学习的好习惯,是我们要思考的关键。在当今的社会主义社会,我国是一党专政的国家,共产党员作为这个国家的领导核心,更加要注重自我的修养,作为党员干部一定要终身学习,以提高自身的道德素养,才能够更好的为人民群众服务。endprint

3.2“中庸之道”对于贵州省干部廉政修身的现实价值

《中庸》是《礼记》第三十一篇,“中庸之道”,是孔子的处世之道。所谓“中庸”, 郑玄解为“中和”,即中正、平和之意;程朱解为“不偏”、“不易”。

《中庸》全篇以为人中正平和不偏不倚作为人生最高的道德准则而展开论述。“中庸”一套提高人的道德修养以达到内圣外王境界的一整套理论与方法。中庸之道主张人性源于“天命”,因此要“率性”而为——亦即按照天命行事。因为在儒家看来“礼”是“天地之序”,因而“率性”而为实际上就是“克己复礼”。《中庸》主张通过“修道”的自我教化的方式达到至诚、至善的境界。其目的是为了让人们时刻学习,完善自我,把自己培养成为至善、至诚、至道、至德的理想人物,共创 “和谐”的理想社会。

《乐记》中说:“人生而静,天之性也;感物而动,性之欲也。” 贵州省政协原主席黄瑶,是我们都知道的一位落马的省级官员。1993年9月至2009年春节,黄瑶担任贵州省黔西南布依族苗族自治州州委书记、贵州省委常委兼省委副书记、贵州省政协主席期间,在企业经营、土地规划、职务升迁、案件审理等事项上为个人及机构提供帮助,共受贿954万余元。黄瑶,于1983年步入了政坛,这一路上步步高升,从一开始的开阳县委组织部职员一路高升到黔西南州州长、州委书记然后又到省委常委、宣传部长,最后到省委副书记、省政协主席。官场上平步青云、顺风顺水,使得黄瑶自我膨胀,胃口越来越大,他所涉及的大到地产、矿业,小到为农民工就业培训的专项拨款,都要贪污至自己手中。他不仅贪污专项拨款,干涉当地的地产、矿业等等,个人生活也非常腐化,包养情妇、有多位“干女儿”,这在当地已经是“公开的秘密”,而被黄瑶包养的情妇中,不乏省内女性官员。黄瑶作为一名党员干部,既没有做到“克己复礼”,也没有做到“不偏不倚”,在平时的工作生活中,黄瑶不注重自我修养、自我教育、心无定志,不能够控制自己的好恶之情,容易受到外界的诱惑而迷失自己的本性,沉湎于物欲所带来的满足,便会犯一些错误。

而在我们的周围,我们的一些领导干部在工作中存在着一些弊病,这些问题也是直接导致政府机构不作为、慢作为的直接原因。

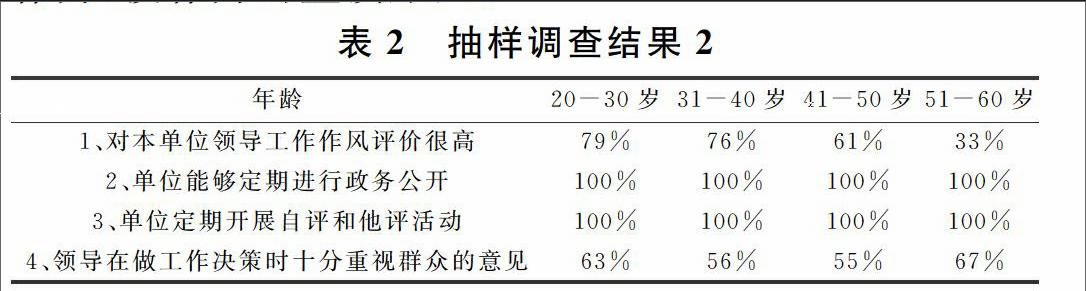

在群众中间,对于本单位领导工作作风的评价,每个人都有自己不一样的标准,但是基本准则是不会变的,既是认真、负责、敢担当、有作为,做到以上四点也只能算是一名合格的领导干部,62%认为自己单位的领导是工作认真以身作则的,而又26%的认为自己单位的领导仅仅是为了完成上级交代的任务而得过且过,虽然每个单位都已经做到了定期进行政务公开,并且保证一年一次的自评或者他评的活动,可这是不是也是上级所交代的任务所以单位才意识到政务公开和自评他评的重要性呢?在领导做决策方面,只有60%的领导干部是尊重群众的意见的,虽然已经超过了半数,但是有一部分的领导并没有尊重群众的意见,只是根据上级交代的任务,由自己作出一些决策,这些都没有做到尊重群众意见,从群众中来到群众中去,这也就导致了上下不齐心,不能够拧成一股绳共同为一个目标所奋斗前进。

《大学》的“三纲领” “八条目”和《中庸》提出的“不偏”、“不易”(中正、平和)的人生目标、为人处世之道,可以作为我们领导干部不断提高自身修养、弘扬光明品德的重要标准,以此来为人民服务、造福社会。

4加强领导干部自身修养,以“礼”为先

在习总书记的带领下,我党对于党员干部在“德”方面的要求也变得更加的严格,党员干部一定要德才兼备,且“德”可以作为衡量党员干部的标准和导向。因此,弘扬中国传统礼文化也就是弘扬儒家修身养性的精髓,新时代下有新的标准要求,“礼”文化对于当前领导干部思想道德建设也有着不可替代的作用。我党要求领导干部要加强思想建设、保持党内纯洁性,有思想有担当、肯吃苦、愿努力。笔者认为,针对目前来说领导干部中间存在的一些问题,应当以“礼”为先,从思想根源做根本的改变。

4.1树立终身学习理念,养成“君子”品格

子曰:“ 吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”学习是一个人提高修养、完善自我的重要途经,没有学习就没有进步。中国的领导干部们如果没有对马克思主义的坚定信仰,就会丢失思想灵魂,没有对共产主义的坚定信念,就会失去崇高目标,没有建设中国特色社会主义的坚定信念,就会没有现实追求。这也就要求我们要熟读《论语》《大学》《中庸》,把中国的传统文化与马克思主义理论相结合,创造出适合中国领导干部学习的自我修身理念。

孔子所崇尚的君子人格既是“修己以安人”,“修己”是作为君子要有道德自觉性,既是要能够自觉承担用先进道德理念和道德规范引领社会进步、提高人的精神境界的历史使命。“安人”则是要求君子有担当、有社会的责任感,就如《大学》中所说的“修身、治国、平天下”这三种境界是层层递进的,“安人”才是“修己”的目的所在,如果个人道德修养再高,而对社会没有功用,则算不上真正的“君子”。作为领导干部,所做的工作其实则是“安人”,这也就要求了领导干部在提升了自身道德责任感的同时,要有着高度的社会责任感,要做到真正的“为人民服务”,摒弃“为官不为”的消极状态。

我们虽然不能像焦裕禄、孔繁森、郑培民、黄大发那样几十年如一日的艰苦奋斗、无私奉献,但我们仍然可以通过学习,来提升自身的文化素质、道德修养,坚守在平凡的岗位上做不平凡的成绩,做古人口中所说的“君子”。

4.2以义制利,强化廉政建设

义利观是中国传统价值观的首要问题,也是领导干部在为官之路上必须要正视和重点对待的问题。所谓“义”,指伦理道德,“利”一般认为指物质利益。对于中国传统文化所继承下来的义利观是重义轻利、以义制利。义比利更有着重要的价值,要“义以为上”“见利思义”。“今之人,化师法、积文学、道礼义者为君子,纵性情、安恣睢而违义者为小人”从这句话可以看出,只有遵守礼义之人才可以被称之为君子,而重利轻义者则是小人。荀子的“先义后利者荣,先利后义者辱”更是强调了“义”之于“利”的重要性。之所以会提出义利谁先谁后的问题,并不是只为了强调“义”而舍弃“利”,而是需要领导干部在为政之路上认清楚,“义”与“利”孰重孰轻的问题。endprint

经济的发展,是一个国家强大的标志,这也使得金钱的诱惑、权利的诱惑都激发了人们心中潜在的欲望。作为领导干部,意味着要在“义”和“利”之间保持清醒的头脑,但凡出现了一丝偏差,就会出现类似黄瑶的官员,以权谋私、见利忘义,丧失了作为共产党员的纯洁性,丧失了作为领导干部理应有的责任担当,丧失了自身的原则,更辜负了人民群众对其的信任。目前由于经济问题而落马的官员成增长的趋势,习近平总书记也指出: 大量的事实证明,腐败问题越演越烈,最终必然会亡国亡党; 要坚持以零容忍态度惩治腐败。

领导干部要树立正确的价值观,义为上,为人民做事情,为人民谋福祉,为国家做出自己的贡献,只有廉洁自律、身正无私,才能服众。要做不腐、不贪、清正廉明、经得起考验的领导干部。“不义而富且贵,于我如浮云”领导干部崇高的道德信念和正确的道德价值观是抵制各种诱惑的最有力的保障。于我们而言,领导干部的道德形象是一种无形而有力的榜样模范,有着能够凝聚民心,为社会做示范的作用。因此,为官先要有官德,作为领导干部如果能以自己的良好德行做出表率,就能达到“不令而行”的效果,影响和改善整个社会风气。

4.3以民为本,群众乃社稷之基

“民为贵,社稷次之,君为轻。”(出自《孟子》)这句话体现了古代治国理政的理念,也说明了人民群众对于国家的重要性,这种思想把“民”放在了最重要的位置,比神、君的地位更高,得民心者得天下,历代的朝代更替、兴衰胜败也充分证明了这一点。

习近平总书记说:领导干部是人民的公仆,必须始终牢记宗旨、牢记责任,自觉把权力行使的过程作为为人民服务的过程,自觉接受人民监督,做到为民用权、公正用权、依法用权、廉洁用权。领导干部要有立党为公、执政为民的意识,要有一颗公仆“心”、一份公仆“情”、一种公仆“能”,要全心全意的为人民服务。如果只想当官不想干事、只想揽权不想担责、只想出彩不想出力,怎么对得起公职的“公”字、干部的“干”字?做人民的公仆,就是要倾听民众的声音,关心民众的疾苦,解决人民群众最关心、最现实的问题。

在笔者的走访了解中,目前在贵州省最大的民生问题既是“脱贫攻坚”的问题,做好精准扶贫工作是全面建成小康消除贫困的歼灭战、老少边穷人民发展史上的大转折、是中国共产党执政兴国新的里程碑,目前,贵州已经在生产发展、易地扶贫搬迁、生态补偿、医疗救助等方面取得了阶段性的成果,在这中间,领导的决策起到了非常重要的作用,如果没有领导干部不怕辛苦坚持不懈的到最贫困的地方去走访、了解民情,没有基层领导干部没日没夜坚守在扶贫驻村第一线不会有今天的成绩,这是领导干部和人民群众共同努力的成绩。同样的,如果是小到每个小单位,如果领导干部不能够听取职工的意见,一意孤行则会出现决策的偏差,同时也会失去民心,整个单位就会出现决策不利导致的工作效率低下等问题。

政务公开是公平公正处理问题并且督促工作按程序进行的重要手段之一,而倾听群众的意见则是保证工作顺利高效完成的必要条件,现在领导干部比较缺乏的就是深入人民群众,从群众中来到群众中去,做人民的发声筒,为人民群众谋利益。

4.4要确立正确的世界观、人生观和价值观,永葆坚定的信念

对领导干部来说,要确立正确的世界观、人生观和价值观,就要坚定自己的信仰、保持较高的政治敏锐度、要有忠诚正派有担当的作风。

首先,信仰是指引我们人生前进方向的路标指明灯,对于我们自己也是一种精神力量上的支撑和一种思想智慧,没有信仰支撑的人生是苍白无力、毫无生机的。领导干部要有坚定的理想信念,这个理想信念也包括政治信念、党性观念,我们要始终坚持马克思主义思想,高举社会主义旗帜,深入贯彻落实科学发展观为实现伟大的“中国梦”而奋斗。在工作中,我们要善于把握大局,讲政治、有思想,在面临考验时,时刻谨记自己的理想信念,做到始终站稳脚跟,坚定立场不动摇。

其次,要保持较高的政治敏锐度。在为官的道路上,要始终坚定社会主义道路,坚持用马克思主义思想武装自己的头脑,严守我党的政治紀律,牢记应该承担的社会责任,在追求真理、追求进步的路上永不放松,同时,在工作中增强政治敏锐性和鉴别力,能够明辨是非,作出正确的政治决策。时刻准备着,把自己的命运与国家民族联系在一起,为人民的利益所奋斗,坚定走符合中国国情的社会主义道路,为成为一名合格地方社会主义战士而努力。

第三,要保持忠诚正派有担当的工作作风。“天下至德,莫大于忠”忠诚,指的是对我们的国家忠诚,对我们的党忠诚,大公无私,为自己的工作负责,忠诚本就是作为领导干部应有的品格,要忠于党,忠于国家,忠于人民,这也是为官所任所必须具备的政治品格。去私欲,有“仁”心,清廉干净有担当,就是忠。

“克已”、“内讼”、“正心”、“诚意”既是对每个人道德认识、道德行为的要求,也是坚定理想信念,升华思想境界,陶冶品行情操的途径,领导干部自身品德的修养,最根本的办法是在日常生活中,从每一件小事做起,从最简单的工作做起,从最基本的生活方式做起,逐步将自己培养成为仁人君子是一个循序渐进、积小成大、积善成德的过程,不仅仅是领导干部,我们每个人都应该勤勉尽责、兢兢业业,做一个高尚的、纯粹的、有道德、脱离了低级趣味并且能够为人民谋福祉的人。

参考文献

[1]黄成. 儒家敬畏意识的萌生与形成[D].济南:山东大学,2011.

[2]王文建. 儒家礼乐文化与社会主义核心价值体系建构[J].社会科学家,2013,(5).

[3]丁鼎. “礼”与中国传统文化范式[J].齐鲁学刊,2007,(4).

[4]丁鼎. “礼”与中国传统文化及当代和谐社会建设[J]. 烟台师范学院学报(哲学社会科学版),2014,(6).

[5]赵又春.我读《论语》[M].长沙:岳麓书社,2005.

[6]袁宏. 周敦颐理学美学思想研究[D].济南:山东大学,2008.

[7]张艳梅. 儒家政治文化视阈下领导干部道德修养研究[J].延安大学学报(社会科学版),2016,(3).

[8]肖爱民. 为民务实清廉:提升政府公信力的必然要求[J].湖南第一师范学院学报,2015,(1).endprint