追寻有根 生长有力

——从课程审议的视角谈源于需要的生成课程

2018-01-11朱伟伟江苏省淮安市清河幼儿园

文/朱伟伟 江苏省淮安市清河幼儿园

追寻有根 生长有力

——从课程审议的视角谈源于需要的生成课程

文/朱伟伟 江苏省淮安市清河幼儿园

近年来,随着课程游戏化改革的推进,广大幼儿教师的课程观有了翻天覆地的变化,大家的目光不再局限于园所既有的课程方案,都开始关注对现有方案的审议,因此“生成课程”这个词也越来越多地出现在了我们教师的耳边。纵观本地区现有大多数幼儿园的实践情况,普遍存在“为生成而生成”“生成活动无根无源”“生成活动的生命力如昙花一现”等状况,教师们意识模糊,方向不清,为了追逐时髦,绞尽脑汁也不得其果,更有甚者背离了课程建设的初衷,脱离了实际需要,违背了教育的规律。综合各类情况,笔者也对该领域进行了积极的探索与尝试,现分享一些认识与做法。

所谓生成课程是指以真正的对话情境为依托,在教师、幼儿、教材、环境等多种因素的持续相互作用过程中动态生长的建构性课程。这表明课程弃绝了“本质先定,一切既成”的思维逻辑,而代之以“一切将成”,课程在过程中展开其本质,课程活动成为师生展现与创造生命意义的动态生成的生活过程,而非单纯的认识活动。它既不是教育者预先设计好的、在教育过程中不可改变的僵死的计划,也不是儿童无目的、随意的、自发的活动。它是在师生互动过程中,通过教育者对儿童的需要和感兴趣的事物的价值判断,不断调整活动,以促进儿童更加有效学习的课程发展过程,是一个动态的师生共同学习和共同建构对世界、对他人、对自己的态度和认识的过程。因此,在生成课程中,课程就具有了全新的含义,课程真正实现了由纸上到实践的根本跃迁。课程不再仅仅只是已知的结论性知识,而是师生通过对话,探究知识并获得发展,不断生成的活生生的动态过程。因此,对于生成活动的组织与实施,我们要更多地去关注活动的来源,关注活动的过程,关注活动中教师、幼儿、教材与环境等各种因素在互相作用中的变化,关注既有活动的成效与不足。那么寻得一条操作性强的组织实施路径就尤为重要,同时也较为困难。结合对于课程实施的需求,我们的眼前不禁跃入这么一个词语——课程审议。

大家都知道,幼儿园课程审议以幼儿园课程开发为目的,《幼儿园教育指导纲要(试行)》中明确指出:“幼儿园教育应尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,充分关注幼儿的经验,引导幼儿在生活和活动中生动、活泼、主动地学习。”在主题教学盛行的今天,课程审议正以多种方式给予教学启发、支持与帮助,并为实现这个目标不断前行。大多幼儿园的课程审议是以年级组内平行班教师为对象,围绕课程实践展开的,是幼儿园形成课程决策、解决课程问题的过程。一般从课程实施的前、中、后三个时段进行审议,它在对课程实施进行着动态的监测与调整,这样一来,如果从课程审议的视角开展幼儿园生成课程的组织与实施,不失为一条教师看得见、摸得着的路径。

一、来源于幼儿实际的需要——“前审议”的视角下建构生成活动的方向

虞永平教授在《论幼儿园课程审议》提出“前审议”,重在审议集体通过确立主题的设想、实施方案或计划,从实际出发,对将要开展的主题进行全方位的建构。这里主要是关注主题组织的可实施性、主题内容的生活性以及主题设计的开放性。

这要求我们通过平行班教师的课程审议将主题的思路进一步明确、展开,形成主题的展开线索及网络结构,以幼儿的经验为切入点,找到不断扩展的课程内容及相关资源。围绕主题框架形成主题目标、活动安排、游戏预设、环境预案等目标倾向,并以此提高各活动组织的层次性与递进性。同时通过对主题内核与教学内容的联系,根据当地的社会氛围、城市文化、教育资源、园文化等,对主题中的具体教学内容有针对性地进行选择、筛选与重组,从而让主题更好地为幼儿的生活服务。这同时也要求我们在勾画主题活动框架的时候,要更多地从幼儿的实际需要出发,去研究该主题下幼儿的经验水平,研究幼儿的兴趣点,研究可为我们所用的各类资源等,以帮助我们预设主题下可能的框架。

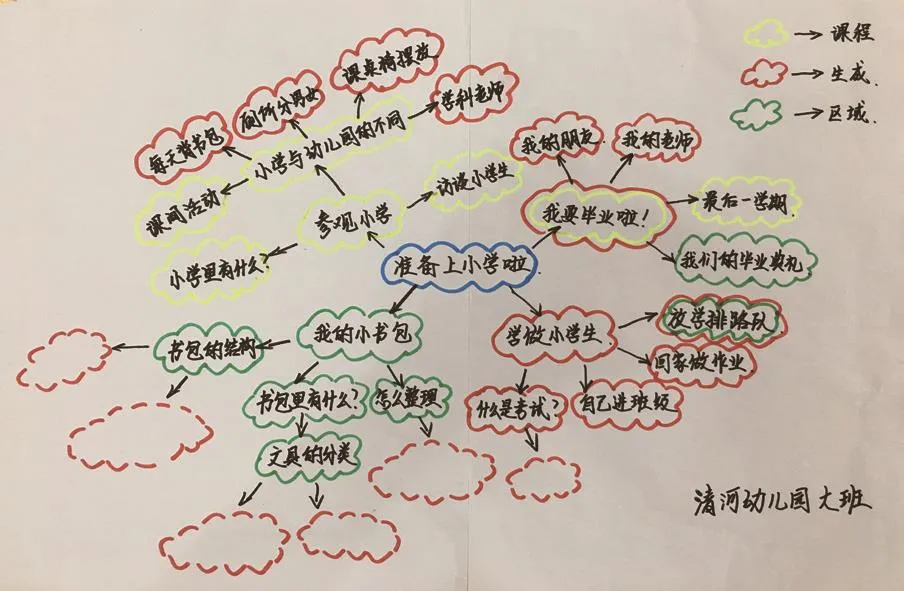

如某园大班年级教师在进行主题“准备上小学啦”前审议的时候,他们架设出了如下图1的主题活动内容网络图。

图1

从图1中可以看出,教师们除了结合原有课程主题目标,选定了黄色框中的主要活动内容,架设了区域活动(绿色框)的内容,同时还结合园所幼儿的实际情况,生发了红色框里面的活动。如在参观小学分支下增设了厕所分男女、小学的课桌椅摆放等研讨话题,那么这些内容其实也是一种生成的课程,它们来源于教师对于主题目标的理解,来源于教师对于幼儿实际水平的了解。当然这部分的内容虽生发于对幼儿的了解,但是主要还是教师的主观架设。其实面对相同的主题,整齐划一的实施目标与步伐不一定适合所有平行班的教师与幼儿,在主题实施前的审议中,教师就应该考虑各个班的实际情况与幼儿发展水平,注重主题目标、组织实施中的开放性,教学内容是否具有弹性,以帮助同年龄段各个平行班主题有效地开展。因此,我们在网络图中看到了一些红色的虚线框,这部分的内容就是我们教师为生成课程的组织实施留下的空间,也体现了我们教师源于幼儿发展的需要进行课程架构的一种态度。这样的前审议,呈现了我们课程内容的根源所在,特别是生成活动的出现有依有据,为我们的主题活动实施勾画了一幅生动的、充满期待的课程图景。

二、生发于幼儿活动的过程——“中审议”的实施中架构生成活动的内容

课程内容的动态性、课程组织实施的多元性、课程实施的有效性等要求,让我们明确了课程的实施是为幼儿的发展服务的过程,这是一个动态化的过程。因此“中审议”时我们会关注幼儿的兴趣、反应、表现等,在原有的预设基础上进行适当的内容转移或者整合与超越,适时地调整课程实施方案,促进主题实施的良性发展,真正地去践行“让幼儿成为学习的主人”这一理念,更多地去追随幼儿,去捕捉幼儿在主题中的真正需要和兴趣以及主题中的“闪光点”,在预设的基础上去生成一些符合幼儿发展需要的活动,使主题的开展更具有意义。

如在主题“我身边的科学”实施中,教师在散步的时候发现孩子们对影子产生了浓厚的兴趣。看到孩子们对“光”这一自然现象产生了兴趣和争论,教师意识到这是一个非常好的教育契机,便在年级课程审议活动中提出了设想,在幼儿对光产生兴趣的基础上,若让孩子去发现、去探索、去研究,加深幼儿对光的认识是极其有价值、有意义的。于是在年级组教师的共同讨论、分析中,一个名为“神奇的光”的生成活动就因孩子的发现产生了。教师组织幼儿通过开展一系列关于光的活动,让幼儿参与光的探索活动,如玩影子、画影子等,让幼儿在各类游戏中去感受光的反射、直射、折射等现象,让幼儿在认识、了解光的同时,也发展了幼儿对周围事物的兴趣,发展观察、想象、思维、创造等能力。

在这样的生成活动中,幼儿深入地了解了光的各种现象、颜色、分类和光在生活中的运用,知道用各式各样的彩色纸或镜片可以改变光的颜色,也简单了解了光与电的关系与一些简单的安全知识。此外还增强了幼儿自我保护、安全的意识,也提高了孩子们动脑、动手、创造、想象、解决问题的能力及同伴间相互协作的能力。这样追随幼儿的兴趣需要,生成于幼儿活动之中的活动,不仅丰富了主题课程的实施内容,而且推动了幼儿的发展,真正实现了“让幼儿成为活动的主人”。在教育的过程中,不仅仅是教师影响着幼儿,幼儿也同样在以各种方式影响着教师。可见“中审议”就需要教师通过对自身和幼儿的行为进行反思与研究,促进课程实施的有效性。

三、放眼于幼儿发展的可能——“后审议”的反思沉淀中生发新的活动

一般来说,我们教师通过“后审议”进一步反思、探讨、整理主题教育经验,从中形成一套更为完善、合理、适合幼儿园自身实际的主题方案。例如,具体教学活动的班本化、教学方法及策略调整的可行性等,通过课程实践后得到进一步明确,为下一轮的主题实施提供有力的帮助。自然,我们在反思沉淀的过程中,应更重视幼儿与教师的发展。如:幼儿学习方式有无转变?主题实施中幼儿是不是从“学”到“玩”?在游戏的情境中,在生生互动、师幼互动中参与体验、主动探索、积极实践,亲历科学发现的过程,从而进行创造活动,真正成为学习的主人。教师教育行为是否提升?主题实施中教师是不是采用积极的态度、策略去有效地满足幼儿的需要?教师创设问题情境去引发幼儿的提问,并从幼儿的提问中去判断问题的价值,从而推动幼儿进行更深层次的探索。

同理,通过对主题课程的“后审议”工作,我们可以进一步梳理幼儿在当前主题下所获得的经验,梳理该主题下预设课程与生成课程的内容,反思生成活动组织的有效性,捕捉幼儿的兴趣需要与能力可能。我们将会发现一些新的经验点跃入眼帘,亟待我们在接下来的日子里,与幼儿一同去探索。

当然,这也印证了生成的过程也是创新的过程。我们通过不断的审议生发新的探究,然后在探究新经验的过程中不断地修正、调整现有的课程方案,形成新的、符合幼儿实际需要的、具有一定园本化的课程方案,这本身也是一种创造。

生成课程的实施过程是幼儿自我生成、生命力不断激发的过程。在此过程中,他们获得的不仅是知识的增长,而且他们的生命需要得以充分满足,生命潜能得以实现,生命独特性受到尊重,生命内涵不断得到丰富,生命境界不断得以提升,课堂也由此洋溢着生命的活力。课程审议正以多种方式给予生成课程的实施以启发、支持与帮助,并为实现这个永恒的目标不断前行。