一座江湖

2018-01-09留刀

留刀

一半宗师:人不辞路,虎不辞山

在王家卫的电影《一代宗师》之中,有魅力的角色不在少数,但是真的能配得上片名“一代宗师”称号的,只有两个人,晚期的叶问和早期的宫宝森。

历史上的叶问虽然不如电影中表现的那么厉害,但他是真实存在的人物,而宫宝森这个人物,则是融合了历史上的宫宝田和李存义两个人的生平形象创造出来的。

电影里面的宫宝森字羽田,正好合了宫宝田的名字,以至于很多人认为宫宝森的形象是以宫宝田为主,但实际上,宫宝森真正称得上宗师的那部分形象,基本上全都来源于李存义,而宫宝田,只是提供了姓名和家庭住址而已。

宫宝田是山东人,自幼家贫,入私塾读书四年后辍学,13岁那年由亲戚托人介绍到了北京的“元亨利”米房当学徒。这米店的老板很有后台,能够从大内弄到“正黄旗”龙票,可以接到皇亲国戚的订单,打出来的优质大米直供各王府。宫宝田这样的童工就是负责送米的。

人的命运很奇特,一个偶然的机会就能改变一生轨迹。当时八卦掌祖师董海川的大徒弟尹福在五王府任护院总管,宫宝田到王府送米的时候,偶尔能遇到尹福教弟子打拳。宫宝田小孩心性,看到了就忍不住在一边观摩比划。尹福见他的次数多了,就问他是不是想学武。宫宝田一听,立马就跪下磕头行了拜师礼。于是从此宫宝田就辞去了米房的差事,吃住都由尹福负责,专门跟着尹福开始学习八卦掌。

尹福是八卦门大弟子,功夫极好,宫宝田接触社会早,为人最是聪明懂事,所以在拜他为师之后,很得尹福的喜爱。宫宝田也很勤奋,武艺进步很快。

当时董海川已经扬名天下,不再在王府里当传菜太监了,而是被推荐到了宫里担任武术总管,所以尹福每年都会进宫拜见董海川两次,而每次进宫,都会将宫宝田带在身边。董海川也很喜欢宫宝田,每次见了都会教他点东西,末了还嘱咐尹福要好好培养。五年后,18岁的宫宝田已经有了很深的功底,董海川干脆将宫宝田带到了宫中亲自传授。而这一举动,给后来的八卦门带出一段公案来。

八卦门很多人认为宫宝田拜师尹福,董海川是以师爷的身份指点晚辈,所以宫宝田应该算八卦门第三代弟子,但是宫家人则认为因为宫宝田的师父尹福是带艺拜师,其八卦掌法并不纯粹,宫宝田跟着祖师爷学习,无疑是董海川的正宗衣钵传人,应该是八卦门第二代才对。在《一代宗师》里面,采用的是宫家人的说法,把宫宝田当作了第二代传人,让宫宝森称呼李存义为师兄,但事实上李存义跟宫宝田的师叔程廷华是过命的交情,当年在李存义面前,宫宝田只是小辈。

1898年,28岁的宫宝田被光绪帝招入大内担任护卫首领,诰封四品带刀护卫,由此,宫宝田成为了中国最后一位大内总管。

这件事情也是一段八卦门很有名的公案,因为它还牵扯到了八卦门的另一个人——程廷华。

据说慈禧老太后看不惯光绪帝弄一些年轻人来搞什么变法,处处都要限制小皇帝,听说光绪找了个八卦高手当保镖,她就动了“将那人的师父弄来,将这娃娃镇压下去”的心思,太监告诉她“他师父尹福年纪实在太大了,怕不堪重用。”慈禧说“八卦掌我知道,海公公徒弟收的不少,尹福年纪大了,他总有师弟吧。”

于是作为董海川最出名的两大弟子之一的程廷华就让朝廷鹰犬给缠上了,慈禧还让光绪下旨,让宫宝田去请他师叔。程廷华想都不想就拒绝了宫宝田,说人各有志,不愿为官。

老佛爷何等人物,一听就火大了,一个江湖人物还敢如此摆架子?幸亏太监建议,说程廷华是孝子,他母亲马上七十大寿了,不如在他母亲身上做点文章。于是慈禧就派人做了一块大匾,书“节孝可风”四个字,刻太后金印,由宫里派人,宫宝田带队,吹吹打打给程廷华的母亲送了过去,声势把半个北京城都轰动了。

程母那是感动的稀里哗啦,对着朝廷的言官大发感慨:“感谢大清,感谢老佛爷啊,我这老太婆活了一辈子,啥时候有这待遇?是老佛爷的英明领导,大清的盛世,才给了我这机会啊。”

宫宝田苦苦央求师叔去宫中任职,跟着前来的朝廷官员则对程母嘘寒问暖,几个小太监不怕脏不怕累为程母打扫屋子,惹得程母又是一阵瞎感叹“康熙爷的人员又回来啦”,也建议程廷华给朝廷效力。

但程廷华是真正的大才,嘴里打着哈哈,到晚上连夜雇车把匾和母亲送回了河北老家,自己跑到通州一个弟子家里躲了起来。

老佛爷这回是真怒了,但是却来不及找程廷华的麻烦了,抢班夺权已经到了白热化阶段,先處理了康有为、梁启超,接着在菜市场斩了六君子,继而北方又闹起了义和团,八国联军跟着来了,清廷急急忙忙去了西安“打猎”,宫宝田一路护送。而程廷华,则和他的义兄李存义还有大批武林高手们联合起来,跟洋人们对着干,在砍杀了数名德国兵后,跳上屋顶逃跑时,辫子被屋檐挂住,倒在了排枪之下。

顺便提一句,据说慈禧送给程廷华的那块“节孝可风”的匾在文革中被查抄,用作农村合作医疗诊室的注射床,有人嫌镌刻凹凸不平的字迹磕着身体,找了个木匠刨子给刨了。

后来等到宫宝田护主再回北京时,已经物是人非了,昔日的京城武林落得一片凄凉,宫宝田不知道是出于伤感还是什么,于1905年称病离开宫廷,回到山东老家,从此深居简出,16年不谈朝廷江湖,更不在人前炫耀自己的功夫。

直到1922年,张作霖听人说大内高手宫宝田尚在人间,于是派了两个人来请他出任武术教官。宫宝田到底是不愿一身功夫埋没,于是就去给张作霖当了贴身保镖。这也是《一代宗师》中把他塑造为东北人的原因,事实上他是山东人,只是曾经在东北工作过而已。

在给张作霖当保镖期间,宫宝田据说救过张作霖好几次命,但最终结果我们都知道,张作霖死在了皇姑屯,而宫宝田却恰好不在身边。

作为一个保镖,保死了两任雇主,实在没脸再干这一行了,于是宫宝田辞别少帅,第二次返回了家乡。

这一次,宫宝田彻底算是看开了,在乡下每天跟老友逗趣,偶尔在一群大姑娘小媳妇面前显露一下武功逗她们开心,他还教了两个徒弟,一个是李书文的弟子刘云樵,跟他学武但是没有师徒名分,另一个则是王壮飞,此人后来自称八卦拳王,一生小人行径,生平恶臭难闻,故不提他。对了,宫宝田还染了个不好的习惯——抽大烟。

这之后,宫宝田余下的武林轶事就只有一件了——他曾经和许世友交流过武学。

彼时许世友担任胶东军区游击队司令员,听说宫宝田就在自己的防区内,便登门拜访。《威海人物》记载:“抗日战争时期,转战胶东的八路军将领许世友曾亲往青山村登门拜会宫宝田,两人言谈甚欢,引为知己。”

而据宫宝田弟子回忆,师父给许世友展示了刀法,水泼不进,而许世友也展示了刀法,快准狠绝,师父给许世友展示了轻功,警卫用枪都打不到他,而许世友则展示了暗器飞蝗石的绝技,用石子儿打中了师父的毡帽。

总之两个人交心换艺,结成了忘年之交,许世友请宫宝田传授技艺,将八卦掌简化教给八路军,宫宝田爽快应允,于是许世友定期安排战士们到此处学习,每隔一段时间便换十几个人前来。

但训练班没办几期,1943年日军大扫荡期间,宫宝田因患疾病,得不到及时医治而去世了。

他于农历五月二十五日在青山村病逝,终年73岁。

一生几度出仕,但最终还是归于故乡,正应了“人不辞路,虎不辞山”那句话。

颠倒乾坤醉张三

记得小时候看过一部电视剧叫《醉侠张三》,是释小龙版的《少年黄飞鸿》团队原班人马打造的。

里面由吴樾饰演的张三全剧没有大名,就一直叫张三。事实上这部剧的原型人物应该是清末的一位武林奇人——张长祯。当时这位在武林中的外号叫做“醉鬼”,电视剧中美化成了“醉侠”。

“醉鬼张三”是整个清末武人群体中,我认为最神秘的一个,他一生留下了无数谜团,甚至包括他这个外号如何得来就是个谜。

醉鬼张三,真名张长祯,字寿亭,河北束鹿人,久居北京。他生于1862年,在当时,武林界尽人皆知“醉鬼张三”名号,见面多称为张三爷,真名反而少有人知。

武林有谚语“言必称三,手必成圈”,说的是为人要谦逊,要时刻谨记能人背后还有能人,而且武圣人是关二爷,二爷之下,最厉害的也只能是三,因此能在武林中被称为三爷的,那基本都是绝顶的武人。

张三爷有和当时大部分武人同样的经历,保过镖、护过院、当过武师,但除此以外,他还有大多数武人没有的经历,他曾当过清朝练勇局的把总,宣统年间还护送过去西藏传诏的钦差。

这等履历即使放在我们之前曾经介绍过的一众绝顶武人当中,都可算得上出类拔萃,然而这般高明的张三爷,却无人知其出身何门。

很多普通人一听他的外号,都会想当然的认为他所练的应该是醉拳,但他“醉鬼”的外号实在和醉拳没有半点关系。传说张三爷身量不高,骨架结实,但骨瘦如柴,常身着长衫,脚踏步履,腰间挂一酒壶,走起路来摇摇晃晃,两眼似睁非闭,蒙蒙胧胧。张三爷常年以“醉态”示人,所以被人称为“醉鬼”。

但事实上,张三爷的武功跟醉拳实在没有半点关系。张三爷武功高强,尤擅轻功。我们之前也介绍过轻功高明的人,比如杜心五能一跃上墙,比如孙禄堂能徒步追车,但从流传下来的故事来看,单论轻功的话,张三爷恐怕还在这二位之上。因为他在这方面的传说实在是奇之又奇。

达摩祖师当年曾经“一苇渡江”,而张三爷“水上飞行”的故事,还胜过达摩。

话说当时在东单西观音寺内住有两位先生,一位姓钱,一位姓彭。一天,张三与钱、彭二位去澡堂洗澡,恰逢大雨,三人洗完之后雨依然没有停,于是就商量去半里路外的酒馆喝酒避雨。钱、彭两位先后乘洋车前往,张三则步行而去,结果等到两人到达时,张三竟然已经先到并且“饮酒数盏”了,再看脚下,张三穿的一双千层底新布鞋,雪白鞋底竟然滴水未沾。钱、彭二位大惊失色,谓其能水上飞行。此事还在北平的《小实报》登载过。

除了“水上飞行”以外,还说他有“一鹤冲天”的功力。此事是发生在宣统登基那年,张三爷护送钦差赴西藏颁诏途中。在路过川藏交界处的鸡鸣关时,因为山势陡峭,张三爷的坐马突然失蹄,坠落深涧,众人皆以为张三必死无疑,结果张三竟然完好无损的回来了。传说是在马匹坠落山涧的一刹那,张三用“一鹤冲天”的功夫,飞到对面山顶上去了。

这一手轻功在武林中可谓惊神泣鬼,别说见,听都从未听说过谁人有此本事,所以在流传出来之后,有很多人想要让张三爷在人前显露一下,扰得张三不胜其烦。最后,不得不自己在《世界日报》上登报公示:

“练武术,我不客气的说话,也练过几天,定要说我的本领怎么特别,也不见得。有些人说我会飞,说我会吐剑光,斩人脑袋,这些话,全是谣言。我是一个凡人,得吃饭,得喝酒,再不要瞎说了。”

而事后张三爷也对这两个传说做了解释,他说:“人无翅膀岂能会飞?我虽瘦,也有差不多一百斤,我哪能在水面行走?不过是挑拣着墙根砖棱的一点干地方,蹬一下借个劲,往前蹿一下,再换个砖棱借劲,不停步向前蹿,这样跳跃过去的,换步慢了不成,自然踩不到泥。”

至于“一鹤冲天”,张三爷则说:“当时我急中生智,用尽平生之力蹬踏坐马,借劲上蹿,抓住一块突出的岩石,脚蹬手爬,爬上山顶的。当时腿也撞伤了,手也磨破了。”

他自己揭开了他轻功的谜底,但不论是踩着砖棱飞奔,还是在马匹坠涧途中借力上蹿,都不是一般人能做到的,这等功力,仍旧是人间罕见。

而除了轻功之外,他的其他武功也从未对外显露过。他从不讲述自己武功的门派师承,也从不公开传授武术,他的门人弟子也从不公开练武,他门风极严,当年四大名旦之一的程砚秋拜在张三爷门下,也没人见过程砚秋公开练“醉鬼张三”的武功。

只有戳脚门的高手“花鞭”吴斌楼在拜访过张三后,说在他家院里的一棵树上,见到竖着一块练功的门板,应该是练轻功“墙上挂画”用的,但是也只见道具,未见人练。

这个谜底到20世纪80年代时才小小的揭开了一角。据张三爷的孙子张家善先生讲,张三爷在世时,每年除夕,必供上张、赵、马三姓牌位,说是自己武功的祖师,并说张、赵、马三位是明末清初人,是明朝武将,明亡后隐居山林,创拳传拳自娱。对于三位祖师,张三爷自己也只知其姓,不知其名。后来张三爷又得过深州李武师、鄚州李武师指点,博采众长,融会贯通,已非是某人某家某派的专一武功了,而张三爷也不想创造新拳,所以对拳种门派就闭口不谈了。这里说句题外话,据我的推测,以张三爷的年龄和当年的江湖地位,出身深州的李姓武师,有资格指点他的,恐怕只有一个——形意祖师李洛能。

后来,我又专门找了张三爷的后辈传人问过,得知他们所练的功夫叫“三皇功”,又叫“内八卦”,但是与八卦掌和三皇炮锤风格迥异,而他也不愿意公开演练,所以张三爷的“三皇功”依然是个谜。

当然这是张三爷去世多年后才慢慢披露出来的一些讯息,在当年,无人知晓张三爷的武功来历,所以只能根据张三爷的形象,给他杜撰出了逢酒必饮,逢饮必醉的特点,以此给他起了“醉鬼”的绰号。

但据张三爷自己说:“我年轻时一次可喝白干二斤,老了也可喝十两,但我从来不醉。”

他的孙子张家善先生也说:“祖父张三就亮颇豪,每餐必饮,但从来没人见他醉过。”

可见“醉鬼”不醉,只是以醉态示人。至于为何如此,有人说是他藏形隐色,掩饰真功以防暗算的一种做法;有人说是他为了免除权贵骚扰,故意所作的玩物丧志饮酒误事的假象。

时过境迁,已无从知晓。

1945年,张三爷离开了他浪迹了一生的人世,享年83岁。

真·鼻孔朝天

在之前的文章里曾经说起过民国武术界有名的“拳三李”和“兵三李”,并且介绍过其中的李书文和李景林,李存义虽然没有详细介绍,但是在介绍其他武术名家时也偶有客串。唯独李瑞东,除了他的名字以外,相关事迹一件都没有提过,所以我们今天就来聊聊李瑞东。

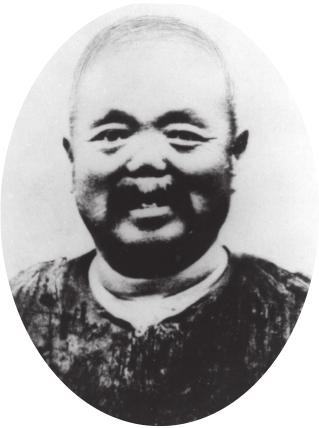

李瑞东,清朝直隶武清县人,放到今天就是天津武清区人。从出身来说,他算是四李当中最有钱的一个。他父亲李小歧是县衙吏员,精通医术,家有良田四十余倾,房屋八十余间,并办有药材生意,还开有一家叫“济生堂”的连锁药店。

江湖流传他的外号有三个——“小孟尝君”、“黑风大侠”、“鼻子李”。

“小孟尝君”是因为他为人慷慨大方,喜欢以武会友;黑风大侠”是因为他皮肤黝黑,但武功过人;而另一个外号“鼻子李”则是由于他天生异象,生来就鼻孔朝天,不过根据他流传下来的照片看其实没有那么夸张,只是塌鼻子塌得比较过分而已。

李瑞东前半生也跟大多清末武术名家一样,与皇家纠缠不清,历任清淳王府武术教师、清宫武术总教师,官至三品带刀侍卫,光绪皇帝从师之一。在这里顺便吐个槽,光绪皇帝在拳术上面的老师超多,光我们介绍过的都不止一个,但却依旧孱弱无比,也不知道究竟学了个啥。

李瑞东传世的武功是“李氏太极拳”,但实际上他所学过的武功极杂。他幼年时练的是少林拳,青少年时代跟随河北饶阳戳脚门大师李老遂学了戳脚。青年时代与大刀王五结义金兰,互换拳艺,得王五所传教门弹腿,后来结识了杨露禅弟子王兰亭。

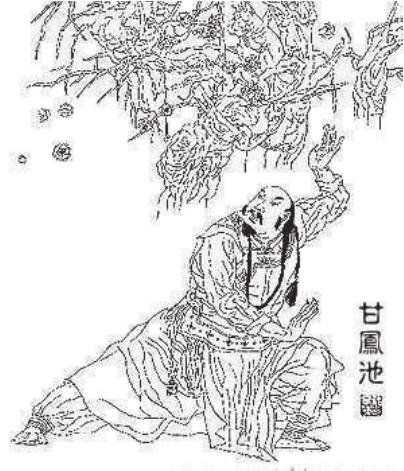

王兰亭是李瑞东武学路上非常重要的一个人。他代师收徒,把李瑞东收成了杨露禅的徒弟,因此李瑞东学会了杨式太极,期间师兄弟两人还一同跟随董海川学了八卦掌,并拜师岳家后人岳青山学了岳氏连拳,然后他俩又遇到了一个少林和尚,回炉又学了一下少林拳,最后,是摆在了甘凤池曾孙甘淡然门下,学了南太极。

这一堆师承当中,李瑞东最精研的,是岳青山所传的岳氏连拳,李瑞东称其为岳氏心意六合拳;和王兰亭、甘淡然分传的南北两派太极,在后来的李氏武学中,分别被称为文太极与武太极。

不过关于甘淡然所传的南太极,武林中争议很大,一度被人质疑为是李瑞东伪造的拳法。

据说他当年在清宫任职期间,经常到京城的古董店购买瓷器,有一家古董店是江宁人开的,老板姓甘。李瑞东与甘老板很熟,但是并不知道甘老板会武功。甘与李瑞东经常开玩笑,有一次二人戏斗间,李瑞东发现甘老板是位高手,二人试手后,李瑞东赢了甘老板。甘对李瑞东的武功很是惊讶,不久,甘老板带来一位老者,时年108岁,鹤发童颜,健步如飞。李瑞东一见就觉得老者乃世外高人,对老者十分恭敬。两人试手,李瑞东输给了老者,这才知道老者乃大侠甘凤池之曾孙甘淡然,是武当金蟾派太极高人。甘淡然对李瑞东的武功也非常欣赏,因为甘淡然使出了绝技“钓蟾功”中的“大蟾气”才赢了李瑞东。从此,李瑞东拜甘淡然为师,得甘氏武当金蟾派太极功之真谛。

这一段当中槽点颇多,我一时都不知道该从何吐起,而在武林中争议最大的,就是甘淡然所传南太极中的钓蟾功。

南太极一脉自称源自张三丰之徒,道号“金蟾子”的王道宗,所以这功法算是出自道家,也叫天罡钓蟾功,属于一种很高级的静功。这个钓蟾功现在能把它说清楚的人少之又少,我这里只把我能查到的资料和从旁人那里了解到的内容给大家分享一下,真假大家一起辨别。

我查到的一个资料上对于钓蟾功的练法是这样说的:

“练时先要对好方位,开始念咒,使自己处于练功所需要的状态。然后掐好手诀,以子午流注运行的时间路线,用手诀住对好自己的一个脏器,进入采气功态。这个功法分上中下三盘。手上的手诀对应着也分上中下三个。”

不过具体手诀和怎么呼吸还有运行并没有说。

而某一位跟李氏太极有一定渊源的小伙伴口中,钓蟾功是这样的:

“金蟾是指丹田润泽之气,小腹上承丹田时,一开一合之间,小腹肚脐就如一个蛤蟆嘴,所以称为金蟾。

钓蟾功的歌诀是:

蟾系金钱钱连蟾,金钱钓起海底蟾。

蟾钱相连莫中断,数十金钱一贯串。

其中金钱是一块块脊柱骨,外圆内空,如同一枚枚金钱。所谓钓蟾就是将丹田之气,过海底上脊椎,撑命门,入玄关。因为入海底之下有尾闾下关,这关口是真气极不容易过的,所以叫钓蟾!”

然后他还说了一下“钓蟾功”的“大蟾气”,大蟾气是钓蟾功绝学,也叫吞气法,据说当年甘淡然就是用出这个绝技才赢了李瑞东。练大蟾气时要吞气,关键在火候,练多了容易上火,所以在练大蟾气过程中要“吸月窟以补真阴”,所谓吸月窟,是采月亮的阴气,用来平衡阴阳的,这样练不会上火。就是要在晚上有月光的时候练,所以大蟾气的练法也叫“蛤蟆吞月”。

再具体一点情况我没有细问,但不论如何,因为有這神秘奇诡的钓蟾功在,所以李氏太极的系统里面是包括有动静两盘的拳功的。他们自述的说法比较华丽——是动静兼炼、性命双修、丹武混一的修道合真之法。

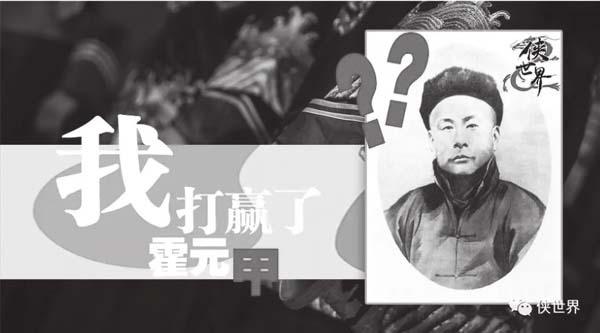

而李瑞东除了南北太极融于一身这个颇具争议的说法之外,在别的事情上,他倒没有太大的污点。尤其是在武功修为上,他最出名的一件事情,就是曾经打赢过霍元甲。

关于“霍李比武”的事,具体发生在何时已经不可靠了,只知道肯定是在1900-1909年之间。在金恩钟先生所著的《国术名人录》一书中有关于霍元甲与李瑞东比武的描述:

直隶武清李瑞东(即江湖人称之鼻子李)之弟子摩二巴者,清真教人也。游津门,见俊卿(霍元甲字俊卿)曰,吾师慕君久矣,请往一游。俊卿以无暇谢之,三请乃许。俊卿之徒刘正声与摩二巴拟其胜负,各从其师不下乃以物为赌注,摩贫,署券质其居室。俊卿至武清,瑞东大喜,钦洽备至。与俊卿观其徒习技,俊卿赞叹不已。越数日相较,李年花甲,时衣锦袍,俊请宽衣,李笑而不答,格斗良久,李少却,俊进以肘,李后格于炕,乃呼曰止。俊留数日而归。摩与兄共居,患以无赌券,缢死。

《国术名人录》是出版于1933年的书籍,书中记载有众多武术名人事迹,不过由于当时的事情大多是口口相传,所以在一些记载上虽然大体不错,细节却有偏差。比如对这件事情的记载,李氏门人就曾对其中的错误做过比较细致的解释:

李瑞东先生并没有一个叫“摩二巴”的弟子,或者说名字不对。先生在1900年从清宫辞职后,一直在家中研究武学,传授弟子。期间曾经收过一个回族弟子,此人叫穆巴,是天津城附近穆庄子村人,穆巴十分痴迷武术,但是只因没有文化,言行粗鲁。进而违反了“尊师重道”的门规,被李瑞东先生赶出师门。穆巴被赶出后十分懊悔,后来也曾经多次登门欲重新被老师接纳,但是李瑞东先生一直没有答应。

后来穆巴为了谋生在天津法租界怀庆药栈海河码头当了脚夫,也就是说和霍元甲在同一个码头当脚夫。当时,霍元甲在脚夫们中间是很出色的一个,被称为大力士。在海河——运河一段水运码头的脚夫们中间很有名。这是靠了来往于海河、运河的船工们传颂。无独有偶,在武清一段的河西坞运河码头上也有一位大力士,叫金达官,他的膂力也是非常出众的。经过船工的传言,霍元甲知道了金达官,有所不服,欲与金达官一比高下,于是就搭船到了河西坞码头,找到了金达官。金达官除了力大只会摔跤,二人一比,金达官输给了霍元甲。于是金达官就对霍元甲说,武清城里有个“鼻子李”,你要能把他赢了,就算你真能。结果霍元甲在河西坞住了一晚上,第二天就真的去了武清城关,找到了李瑞东先生。

当时李瑞东先生正在李宅前院的武书房内教弟子练功。见到霍元甲后,李瑞东先生很热情地招呼他。问他会什么功夫,霍元甲说会摔跤。李瑞东说,你用泼脚踢我几下,霍遂用脚踢了李瑞东脚外侧几下,没有踢动李瑞东。李又问霍还会什么?霍才说出他有家传的拳法“秘宗拳”,二人就在李宅的武書房内比试起来,只一招,霍元甲就被李瑞东发出去,跌到了院子里倒地。所谓的“霍李比武”原本就是这样!

当时因时间关系,霍元甲也不可能返回天津,李瑞东晚上设宴款待了霍元甲,并留他住在李宅的西跨院客房内,和李瑞东先生的弟子李进修住在一个房间内,次日晨,李瑞东让徒弟招呼客人用早餐,却不见了霍元甲,原来霍元甲天一亮就起来走了,为此李瑞东先生感到客人没用早餐就走了,很是过意不去,就叫弟子李进修追回来用早餐,李进修是个实在人,竟然追出去十几里也未能追上。

数日后,穆巴来到李宅,说霍元甲回去后说了,这次到武清战胜了武术名家鼻子李,穆巴不信就亲自来弄个明白。李瑞东先生听说后很是生气,但是也不相信穆巴,就派弟子李子廉和穆巴一道到天津海河码头找霍元甲理论。李子廉见到霍元甲后,问到此事,霍元甲矢口否认自己曾说过战胜鼻子李的话。而且由于码头上的脚夫们也都说霍元甲没说过此话。李子廉当时就把穆巴给骂了一顿,穆巴跟李子廉又回武清李宅,李瑞东也痛斥穆巴不该搬弄是非。而穆巴发誓赌咒说自己说的完全属实,这时,有谁还相信穆巴呢?李瑞东先生责令穆巴以后不准登门,将其赶出家门。穆巴临走时,在祖师牌位前磕了三个响头,然后离去,穆巴回去后想不开,自缢死了。这就是所谓“霍李比武”的整个经过。

这是李氏门人对于此事的回应,除了霍元甲的败法更惨了一些之外,其他的大量细节与修正是《国术名人录》中所没有的,因此除去我们心照不宣的那部分水分之外,大多应该是可信的,霍元甲败于李瑞东之手,还因此牵扯出了一条人命。

而在两人比武后的几年里,历史车轮滚滚前进。

民国元年(1912年),袁世凯就任民国大总统,下帖请李瑞东赴京担任其拱卫军武术总教长一职。同年,李瑞东与盟兄弟李存义、张兆东等人创中华武士会,李瑞东发挥了他小孟尝的本色,出资不少,并在武士会成立后担任名誉总教习。

李瑞东在中华武士会中推广李氏武学,不过他本人并未任教。李氏武学在武士会中的教学工作主要由他的弟子李进修的儿子李昭堂、李昭棣,侄子李昭荫代理。而李瑞东则继续在北京教拳,不定期地到天津武士会看看。

李瑞东弟子众多,除去三子二女不提,弟子中功夫最佳者为李伯英、项润田、李子廉、张滔、李进修等人。其中李子廉曾经在天津东北军万福麟部任教,其弟子有一人名叫郝铭,为京剧大师郝寿辰的胞弟,曾经任天津怀才学校校长,后在南开大学工作。1936年中国代表团出席柏林奥运会,其中国术表演队的领队就是郝铭先生。

1917年农历腊月二十八日,李瑞东从京城回到武清家中过年,因使用煤炉不当,煤气中毒于次年正月初一日逝世,终年六十六岁。