守着城墙向外张望的人

2018-01-09禾刀

禾刀

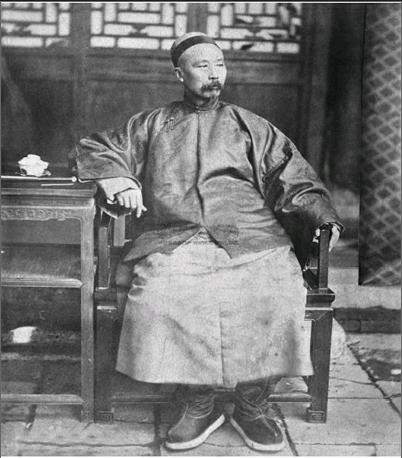

1896年7月14日夜,湿热的巴黎挡不住法国人的国庆狂欢。来自于农业社会、衣冠齐整的李鸿章及其随从,面对奥什大街象征工业革命成就的耀眼灯光,却出人意料地表现出令当地媒体匪夷所思的冷静,“没有一个人下楼”,只是“在窗后冷眼旁观”。其实不仅是面对这样的盛典,一天后登上埃菲尔铁塔的李鸿章对顶尖精密机器和高大建筑亦心不在焉,甚至对于法国外交部长汉诺多和总统萨迪·卡诺的设宴款待,也只是出于国际礼仪坐在那里,连象征性的动下筷子都不曾有……在旅居法国多年的边芹看来,此时的李鸿章坚守和而不同的原则,言谈举止,更像是晚清无数守着城墙向外张望官僚的“杰出代表”。

不过,时间长、距离远似乎未能给李鸿章带来太多的生活不便。整个代表团多达三十六名成员,仆人更是多达六十名,而其中三位随团厨师的任务只有一个,那就是给李鸿章做一日三餐可口的中国饭菜。也正因为这点,他们带了活鸡、大米等,每天凌晨三点便起床做饭,现宰活鸡。尽管远在万里之外,李鸿章的一顿普通晚餐依旧多达十五道菜。

从短短几天的行程来看,虽已七十四岁高龄,但李鸿章不知疲倦地奔走于法国政界,除了他的表情在当地媒体眼中始终显得过于矜持外,官方礼节礼仪倒也到位,衣着极为得体,一天根据不同会面或不同场所要求,换上三四套官服再正常不过。总之,除了地点有别,李鸿章访欧期间的吃喝拉撒包括工作,俨如国内翻版。

作为“洋务运动”的发起人之一,李鸿章对“中学为体,西学为用”笃信不疑。也正是急于学到西方的先进技术知识,李鸿章同曾国藩一起,早在1872年便发起了选派一百二十名中国幼童前往美国留学的运动,但留美幼童在掌握许多先进技术的同时,“顺带”接受了西方的平等和民主的观念,李鸿章等事与愿违。李鸿章还呕心沥血建成了亚洲首屈一指的舰队,但所有这些,随着清军在甲午战争中的完败而受到重挫。

身背《马关条约》屈辱的李鸿章当然渴望重振清军雄风,捍疆卫土。正是看到了这一点,“欧洲各国比试着接待规格,摩拳擦掌地争抢订单”。在此次访问中,李鸿章均享受到了上至沙皇、首相或总统的最高规格接见。从李鸿章那丰富的人生阅历来看,他不可能不知道这些国家政要的“良苦用心”,或者出于谨慎或者出于职责权限因素,反正他全程没有直接表态,所能做的除了观察还是观察。

需要指出的是,虽然抵达工业革命的腹地,虽然此次访问时间极长,但李鸿章及随从绝大部分的观察时间被繁琐的礼仪消磨,而真正自由支配的时间很可能只是像在奥什大街观看法国国庆盛典那样,或者寻思着给家人买几件礼品。而来自战争对手日本的山县有朋,此时却在“苦心钻研欧洲的军事机构和战术兵法,把重点放在一式一样按欧洲军团的模式为日本建立起一支军队”上面。

同样是日本,被誉为“明治宪法之父”的伊藤博文有欧洲留学背景,与李鸿章围观欧洲工业革命现场截然不同,他是一名亲历者,同时也是知识的获取者,直观感受很深,内心理解也更深。梁启超就曾指出,“伊有优于李者一事焉,则曾游学欧洲,知政治之本原是也。”

历史最终表明,李鸿章的良苦用心后来并没有结出胜利的果实。李鸿章虽感受到了“数千年未有之大变局”,但他只是把自己封闭在北京的高大城墙里,即便远赴欧洲,官僚作派依旧不见消减。不难想象,一个满足于官场作派的官员,怎可能深入到工业革命现场,像山县有朋和伊藤博文那樣潜心研究?