在败诉中老去

2018-01-09杨杰

杨杰

这是一场长达22年的跨国诉讼。

自1995年始,中国民间一些普通百姓把日本告上法庭。“南京大屠杀”“强掳劳工”“七三一人体试验”“慰安妇”,战争遗留下的伤疤还在红肿发炎,活着的人证在减少,受害者及家属一次次站在日本的法庭上,法官换了一拨拨,控方律师“老的老,病的病,年轻一代开始顶上”。

结局是一场接一场的败诉。有些一审胜了,二审又败了。但律师团仍在上诉。而“战场”在日本法庭,控方律师均为日本人,他们与中国民间力量一起,无偿地“并肩战斗”。

“人类的良心与国籍、所处的位置没有关系,是无论谁都应该具备的。”日本律师团在2005年,回顾十年诉讼之路时表示。

从被“抓兔子”到命丧异国

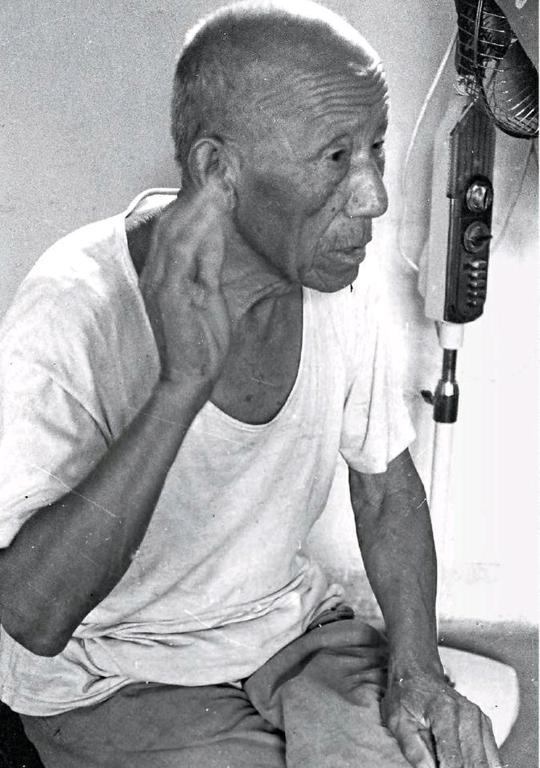

11月27日,88岁的中国劳工受害者闫玉成和受害者家属阚翠花站在日本国会议员会馆内。

75年前的同一天,东条英机内阁颁布了《关于输入华人劳动者到日本国内的决议》,“以解决国内劳动力严重不足的矛盾,支撑太平洋战争。”——这张公告改变了闫玉成和阚翠花父亲阚顺的一生。

一同被改变的还有赵宗仁。他87岁了,世代居住在北京市海淀区苏家坨镇,祖上都是老实农民。

1944年,14岁的赵宗任到昌平修城墙,报酬是两升老玉米,他总想再去挣点,所以保长说有新活儿时,二话没说就去了。

当天下午,日本人把这群人里年纪大的、个子小的挑了出去,余下几百人上了火车。因为不知道去哪,沿途不断有人跳车逃跑。赵宗仁也有机会跑走,他站在老北京車站门口左一次右一次,“站了5个小时,闹不清方向,最后也没走。”

他们被运往塘沽港,关进一个被他叫做“集中营”的地方。三道铁丝网,一面是无边大海。“一个姓袁的,夜里翻身没打报告,汉奸拿着镐照着脑袋就打。”坑坑洼洼的海边,有水坑的地方丢着奄奄一息的人,还没完全断气,野狗就开始撕咬。后来,他们同煤炭一起被塞进船舱,运往日本。

赵宗仁是被骗去,闫玉成则是被强掳去的。“日本军事上叫‘抓兔子行动,甭管在集市还是村庄,把年轻力壮的围在中间,拴个绳,上车,拉走。”中国民间对日索赔联合会志愿者朱春立说。

当劳工时,赵宗仁每天工作十几个小时,筛砂子、搬石头,在铁轨上推小车。冬天日本的福岛很冷,总下雪,他住在单层木板房里,积雪有七八十厘米厚,劳工穿着布面胶底的单鞋在雪地里干活。日本人有棉袜子穿,劳工没有。有人冷得没辙,就在建筑工地里找水泥袋子,纸的,围在腿里、腰里。

穿不暖,也吃不饱。有人回忆,一有人去世,劳工就抢着去烧,因为可以吃人肉充饥。说到一半,这位老人突然痛哭,承认自己也吃过。

据日本外务省1946年制作的《华人劳工工作情况调查报告书》记载,战争期间被掠往日本的中国劳工总人数为38935人,分配在35家公司的至少135个作业场。其中有6830人命丧异国。

有的劳工不计后果,在河边找条小船,往就中国的方向划。

1958年,北海道石狩郡当别町的山里发现了一个中国人,名叫刘连仁。他在山洞里住了13年,像个野人一样,挖个洞,捡海边的海带吃。朱春立记得,刘连仁说“那块(指劳工干活的地方)的折磨比山里的豺狼虎豹还可怕”。

他在山东被抓走时,老婆已经怀孕,被抓到日本后,监工以没完成任务、不懂日语、记不住工具名称等理由殴打他们,90公斤重的刘连仁体重降到50公斤。战争结束前的半个月,他冒死逃了出去,想着大概已经出生的孩子,在北海道度过了13个冬天。

当被发现时,他才知道战争早已结束。回到塘沽港,他与妻子重逢,第一次见到13岁的儿子,痛哭着抱在一起,嘴里却只是嗯嗯呀呀,多年逃亡生活,他丧失了大部分语言能力。

做些“馒头”,让法官尝尝

北至北海道,南至九州的宫崎,律师团为这些中国劳工在日本全国各地提起了诉讼。他们通过各自人脉联系地方律师,开始“持续的、全国性的联合斗争”。

“那些被强行抓来的劳工,都是普普通通的农民,都是无权无势的人。他们不仅渡过太平洋,站在了日本的国土上,而且直接挑战的是日本这个经济大国。”律师团的领军人物小野寺利孝说,“在法庭上,他们要和日本政府决一胜负,这样的挑战我想在历史上是从来没有过的。这些老人在改变着历史,也激励着我们陪他们一起走下去。”

律师团想尽办法让未经过战争的法官体会当时的情景,他们播放NHK《神秘的外务省报告》录像,展示航拍的现场地形、40年未遇的严寒和连续降雪的气象资料、当地居民如何在大雪中艰难生活的报纸剪报。有的律师还曾打算让原告穿上粗麻袋上衣,向法官讲述受害经过;甚至有人提议做些当时中国劳工吃的“馒头”,让法官尝尝。

律师团说服法官,将法庭“搬到”现场。他们来到港口边,沿着中国劳工每天走过的路重新走了一遍,用风速计和温度计测算了数字,还找来当年监工打人的相似棍棒,重演历史。

当“野人”刘连仁的劳工诉讼案即将宣判时,律师团所有人都开始坐立不安,有人不由自主地握紧拳头,还有人连结论都没听完就欣喜地流了泪。当宣读到全面承认刘连仁的赔偿要求时,法庭内一片欢呼。

这是战争期间被抓到日本强制劳动的中国人首次以日本政府为对象,提起的诉讼——可刘连仁自己没能听见,他于一年前去世了。

判决后,日本政府向东京高等法院提出上诉。律师团又走访了刘连仁当初被抓地点的自家门前、被强迫劳动的煤矿遗址、被发现时的山中现场等,收集更多证据。但二审结果出来,胜诉转为败诉。律师团又上诉到最高法院,仍是败诉。

得知结果后,刘连仁的长子刘焕新重复了刘连仁生前的一句话:“路途虽遥远,但是总能走到应该到达的地方。”

“本案应该到达的地方,就是正义之所在。”律师团回顾这桩诉讼时说。他们护照里出现最多的是中国签证,早前来中国的农村取证,一些地区还“未完全开放”,日本律师只能止步省城。

1995年8月,律师团的第一个官司在日本开庭。原告之一是“七三一”人体试验受害者的后代王亦兵,这是在他父亲去世50年后提起的诉讼。

律师团找来曾逮捕他父亲的原宪兵三尾丰,他向王亦兵谢罪:“我就是逮捕你父亲,并将他送到七三一部队的三尾丰。我做了无论如何也无法挽回的事情,实在对不起。”

王亦兵沉默片刻,终于开口道:“你是我的仇人,你抓走了我的父亲,他在七三一部队被杀了。可以说是你杀了我的父亲。”

三尾丰再次低头谢罪。他讲述了七三一部队的恐怖景象,俘虏们被剥夺了姓名,取而代之的是三位数或四位数的号码。他们被叫做“原木”。清点人数时不是“一个人、两个人”,而是像数木材一样,“一根、两根”地数。

“尽管从结果上是败诉了,但我们赢得了判决史上首次直接对七三一部队的残酷非人道的战争犯罪行为的事实认定。”律师团曾说。

这是诉讼的意义之一。“日本的判决书都很厚,有时候10万字都不新鲜,一点一点认定加害事实,永远地刻在日本的司法史上。”67岁的朱春立说。

一位叫木村的福冈地方法院法官,判中国人赢了官司。他说,“法官在其一生中,会遇到一两次值得用职业生命做赌注的案子,对于我来说,这就是其中的一次。”他说自己写判决的时候,手是发抖了,但对结论没有犹豫。

那次,福冈地方法院大法庭的旁听席上坐满了人,他们既不是原告,也没有家属。“劳工事件的沉重分量唤起了人们的良心。”在日本,有专门支持诉讼的支援会,口号是:“战后50年,日本的良心被追问。”

中国人心上的“冰”也开始融化。战争刚刚结束时,尚未回国的劳工闫玉成对着日本街头的汽车大喊“八格牙路”;日本律师团到来时,很多受害者是战后第一次接触日本人,闭着嘴,不说话;当他们再次踏上日本领土,有人仍然心怀仇恨,甚至把排泄物扔在酒店的走廊上。

有一场败诉让律师团印象深刻,宣判之后,受害者说,“斗争到此并不算完,我对判决虽然不服,但现在心情却非常爽快。大家如此支援我们,这是比什么都令我高兴的事。”

“打到白头怎么样?”

小野寺利孝在1994年第一次踏上中国土地。他参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,森森白骨的遗迹在脑中挥之不去。

当年8月5日,北京长富宫饭店的一间客房里,一份“确认书”攥在中国民间对日索赔联合会会长童增和小野寺利孝的手里。这两个不同国籍,相差15岁的人,开始人生轨迹的重合——这也是中国受害者委托日本律师打官司的起点。

那时的童增是一位大学教师,一天他瞥见报纸上的一篇文字:欧洲向德国要求战争赔偿。字数不多,印在一块不起眼的地方。

受到启发,童增写了一篇《中国要求日本受害赔偿刻不容缓》的“万言书”。当时,人们对战争的记忆淡薄。大学四年,童增的同学里没一个人提过南京大屠杀。他到北京图书馆(现为国家图书馆)查阅战争资料,到了存放内部资料的第4层,战争的暴行和残酷才赤裸裸出现在他眼前。

他为索赔致函日本大使馆,召集中国人签名,给人大代表写信,还曾守在人大代表的驻地外。通常代表们在晚上6点吃饭,6点半出来散步,7点赶回看新闻联播,童增摸清规律,在6点半到7点之间,带着学生,看见戴红牌的就拦。

在终于成功让人大代表提交议案之后,关于童增的报道多了,各个文摘类的报纸开始转载,“相当于今天的互联网。”

报纸上的一个个“豆腐块”引来上万封来信。小野寺利孝的原告,大多出自这些信件。

那些年,很多人都在“寻找童增”,有人在北京站等了5天只為见他一面。

劳工赵宗仁先认识了童增,又见了小野寺利孝。“我第一个知道劳工索赔的消息,自个儿觉得这事儿能解决,要解决,当地劳工就都得解决,有人不知道怎么办,只能我去找。”赵宗仁带着在日本留下的疤,骑着自行车,找到了100多个劳工和家属。他把打听到的信息写在香烟盒的背面,“我当时什么也不干,专门干这个。”

每一封信、每一个找来的受害者面孔,都藏着一些需要铭记的故事。童增作为他们的倾诉对象,慢慢变了。

起初,他为爆炸式的报道感到兴奋,“一天晚上,三个媒体都是我的消息。”他的名字以不同的字号出现在报纸的标题里,“当时只是追求轰动效应,发表完文章拉倒。但当这些受害者给我写信时,我才真正感觉到什么是知识分子的使命感。”

在这一点上,不需要语言的翻译,他和小野寺利孝也能互相理解。2017年,因为这场旷日持久的对日索赔,童增和小野寺利孝联合获得诺贝尔和平奖的提名。

据说,在接手中国人战争被害赔偿诉讼之前,小野寺利孝从没输过官司。

在日本,律师是一个有地位的职业,他们在右胸前佩戴徽章,日语里,只有政界人士、医生、教师和律师,能被称为“先生”。

小野寺利孝曾做过尘肺诉讼、核泄漏诉讼,经常通过官司,改变国家的政策。童增还记得他和小野寺利孝初次见面的场景,“我53岁了,头发还是黑的。我用10年的时间,打到白头怎么样?”那个日本人说。

“瞎掰人士”

11月27日的活动上,日本国会众议院议员近藤昭一向受害者鞠了一躬。

“在日本国内,也有‘反对战争‘战争很奇怪‘不要战争的声音,不过仅仅是动动嘴皮子而已。日本政府在战后,对这些罪行,连一个像样的反省、谢罪、赔偿都没有,这对于出生于战后的一代日本人来说,实属遗憾。”他转向日本律师,“通过在座的各位,尤其是律师团的各位律师的努力,该问题得到了一定程度的解决,但是未来仍然还面临许许多多的阻力。”

经年的调查,老律师跑不动了,年轻的新面孔开始出现在中国。“这些律师之间有某种连接,最起码是价值观的连接。我身体不行了,你接着上。干干净净做人,不谋私利,不苟且于社会。这些年,我甚至觉得他们在付出自己的部分生命。”朱春立说。

最早做“慰安妇”诉讼的是一位叫大森典子的律师。“她既是妻子,也是母亲,出生于知识分子家庭,生活在优越的环境下,在日本地位高。她跑到山西,住在受害者的家里,用那种厕所,建立信任关系,拿大量的资料去法庭申诉。”

这位比朱春立大五六岁的女性,是很典型的日本人,每次来都会给中国的志愿者带点小礼物,一块手绢、一个小镜子,“就好像他们在求我们办事一样。”

闫玉成等人到达日本后的一晚,他们与日本律师围坐在小酒馆的圆桌旁。他戴着前进帽,身穿马甲。在他对面,被掳劳工律师辩护团团长森田太三戴着圆形眼镜,头发已花白。在他刚刚进入对日索赔的律师团时,属于青年一代。

当晚,森田太三忽然开起玩笑,说自己已成为“瞎掰人士”,原本承诺劳工的官司5年能够解决,没想到进入10年,又进入下一个10年。

13年前,小野寺利孝身子骨也还硬朗,他接受采访时说:“我当然爱我自己的祖国了,生我养我的是日本,我的父母不仅生了我,母亲还含辛茹苦把我养大。在这个世界上还有谁不爱自己的母亲、不爱自己的家人的呢?都是爱的呀。”

小野寺利孝又说,“正因为我发自内心地热爱日本,所以我才希望日本能够很好地认识并改正自己的过去,最终成为中国人能够信赖的国家,我一直在为此而拼命努力。不达到这个目标我是决不罢休的。”

摘自《中国青年报》第15985期