民国时期法院民事调解制度实施状况实证研究

2018-01-06侯欣一

侯欣一

民国时期法院民事调解制度实施状况实证研究

侯欣一*

法院调解是民国时期法律规定的解决民事纠纷的重要方式之一,但有关这一制度制定的缘由及其实际运行状况,学界尚少有深入和细致的研究。以民国时期的西安地方法院诉讼档案为主,辅之于其他素材,对民国时期,特别是南京国民政府时期地方法院民事调解的实际运行情况进行实证研究可以发现,曾被各方寄予厚望的法院民事调解制度实际运行效果不佳,而不佳的原因既与制度本身有关,也有法院、推事和当事人的原因。

民国时期 法院民事调解 实证研究 西安地方法院

传统中国,民间细故大都以调解的方式在民间层面加以解决。之所以如此,根本原因是皇权和乡绅自治的二元治理结构。清末西人东来,西方现代法治文明进入中国,通过诉讼以审判的方式解决民事纠纷成为新的理念。此外,伴随着中国社会的转型,社会结构出现了明显的变化,乡村的凋敝,乡绅群体影响力的逐渐衰弱是其中最为重要的方面。在此背景下由国家解决民事纠纷开始被新的司法制度及诉讼制度所认可,法院民事调解制度应运而生。然而,民国时期,特别是南京国民政府时期,国家在继续移植西方现代民事诉讼制度,强调以审判的方式处理民事诉讼的同时,又开始对中国传统的调解制度表现出了浓厚的兴趣,将调解视为应对诉讼案件增多,解决公民诉累的一项重要举措加以推行。〔1〕参见赵建蕊:《民国时期的民事调解制度:以〈民事调解法〉为中心》,中国政法大学2007年硕士论文。本文以民国中晚期的诉讼档案为材料,通过实证的方法对法院(包括介于法院和传统衙门之间的县司法处)民事调解制度的创制缘由及实际运行情况进行考察,以期揭示法院民事调解制度运行中的复杂面相,深化人们对这一制度利弊的认知。

一、法院民事调解制度之确立

纵观民国时期法院民事调解制度确立之原因,大致有二。

第一,解决诉讼剧增之压力。传统中国,由于缺乏现代意义上的民事、刑事诉讼之分类,因而有关民事诉讼活动,包括诉讼规模、过程,以及结果等都很难精确统计。〔2〕有关这一问题的最新讨论请参见陈长宁:《清代诉讼概念框架中的“民事刑事”》,载《学术交流》2017年4期;张勤:《中国近代民事司法变革研究》,商务印书馆2012年版。唯一可知的是,涉及婚姻、田土、钱债等民间细故大都是通过调解的方式在民间层面加以解决,以诉讼的方式起诉到官府的数量较少。如张晋藩指出,传统中国“大量的民间纠纷在审理之前已经在家族、乡里内部调处息讼 ,真正呈诉到官,审理结案的是很少一部分。”〔3〕张晋藩:《中国法律的传统与近代转型》,法律出版社1997年版,第292页。清朝末年长期任职于陕西的樊增祥,在其所著的《樊山政书》一书中云,19世纪末20世纪初陕西各县衙门每月平均审理的民间细故大致保持在三件左右。〔4〕参见樊增祥:《樊山政书》,中华书局2007年版,第365页。新式审判机关建立后,民事、刑事案件在程序上被严格区分,民事案件成了诉讼类型之一种,有关民事诉讼的研究最终成为可能。统计数据表明,清末以降,由于社会转型,乡土社会的解体和乡村的凋敝,以及公民权利意识的增长,民事纠纷日益增多,诉讼的规模一直在快速增长,1920年代,全国范围内53%的地方审判机关年新收民事诉讼在二百到一千件之间,即每天一至三件。〔5〕参见唐仕春:《北洋时期的基层司法》,社会科学文献出版社2013年版,第332-339页。此后,这一数字一直在增长之中。如到民国晚期,西安地方法院每月新收民事案件已达一百四十件左右,即年新收民事案件一千五百件至二千件。〔6〕西安市档案馆档案,卷宗号090-1-65。三四十年间,民事诉讼从每月的三件左右增加到一百四十件左右,说诉讼爆炸似乎也不为过。我们不妨再观察另外一个数据,即到民国中晚期西安地方法院推事每月审理的案件数量已达五十多件,大大超出了正常的范围。〔7〕推事审理案件的正常数量受制于许多条件,如案件的难易程度、辅佐人员的多少,行政机关的负责程度,以及律师的参与度等等。综合民国时期国内的司法环境,司法行政当局认为,一个推事每月审理案件的数量应在二十件左右,超过这一数量,案件审判的质量便很难保证。参见法权讨论委员会:《考察司法记》,载《民国时期社会调查丛编》(二),法政卷(上),福建教育出版社2014年版,第296页。另1941年9月,司法行政部曾下发“推检每月办案最低数目”,规定地方法院推事兼院长,每月应办案件最低数量为民事十件或刑事十二件;推事兼庭长,每月民事三十或刑事三十八件;推事每月民事三十二件或刑事四十件等。由于民国中晚期,法院案多人少已成普遍现象,规定最高数量已无任何意义,出于考核之需要,只能规定最低数量,即完成这一数量考核便为合格。因而,这里的最低数量完全可以理解为是正常数量。见《司法部修改高等以下各级法院推检结案计数标准与每月办案最低数目草案及有关文书》。民国时期长期在陕西司法界任职的任玉田回忆说:

地院(陕西南郑——引者注)推事每月须办民刑讼案六十起左右,刑案中除审理公诉案件外,大都是自诉案件。不经检察官侦查,自己从头办起。民事案件的审判、调解、执行,自己都没有办过,须随学随办,非细加钻研,无法着手。兼之我的责任心特强,总想把案子办的正确而迅速,达到案无留牍的地步,使诉讼人少受拖累,经常是白天在院审案,夜间回家拟判,非到午夜不能搁笔。上床以后,脑子里还在思索案情,久久不能入睡。星期天心身都有负担,也无法休息。就这样工作了六年有余,其中又曾经南郑分院先后调我到分院代理庭长四个月及推事六个月,第二次又系兼代,一身二职。我在地院虽然得到各级领导、同事及诉讼人的好评,也乐在其中,但因长期如此,体力、脑力逐渐衰退,形容极为憔悴,后一时期精神有些恍惚,大有不能支撑之势。我常对同事及家人说:“我活不到四十岁。”事出意外,民国二十九年(1940年)四月我满四十岁还差半年,司法行政部以我在全陕地院法官中资历最深,自动调我到安康分院当检察官,我才卸却重负。〔8〕任玉田:《一位民国首席检察官的回忆录》(未刊稿)。任玉田的话有相当的代表性。民国时期的推事倪征燠亦曾著文指出:“凡具有责任心之推事,出庭听诉时,神经极度紧张,退庭后终日伏案,笔不停辉,每多案牍劳形,夜以继日,历久身心交困,精疲力竭,既乏适当休息,遑论业余进修,循至病魔踪至,未老先衰,良可哀也。目前改业他去之法官,其因生活艰难或升不易者,固属有之,而以工作繁剧,体力不胜者,亦数见不鲜。”见倪征燠 :《司法问题研究》,载《中华法系杂志》新编1947年第5卷第8期。

案件数量的快速增长,以及案多人少问题的加重不仅给推事的身心造成了极大的伤害。“盖一人之精力,乃每日之时间,均属有限:苟一日必结数案,以半日阅视案卷文稿,审查物证,讯问人证,开庭辩论(常有一案人证多至数十人者),以半日著作判决、裁定、处分书、上诉书、答辩书、意见书(批示)及其他一切稿件,无论精力如何充足,要亦仅能勉强胜任。若欲求琐屑情节,皆详备无遗,此殆事实上所不许。”〔9〕李浩儒:《司法制度的过去和将来》,载《平等杂志》1931年第1卷第3期。

长此以往还势必导致案件审判质量的下降,而审判质量的下降又势必会引发当事人的普遍不满,最后造成对新式审判制度的质疑和司法公信力的降低。

第二,实现国家对基层社会的改造和控制。传统中国县下无政权,乡绅与族长共治是其基本特征。民国以降,帝制解体,地方自治和国家权力下移成了现代国家建构中两条平行的主线之一。民国初年,作为国家权力下移的重要措施,北京政府在县下设立区乡等基层政权组织的同时,又曾借鉴中国传统社会的经验着力推行基层政权组织调解民事纠纷制度,希望以这种民众喜闻乐见的方式将国家意志传达至社会,并完成对社会的整合,实现民族国家的建构。

作为一种纠纷解决机制,调解在传统中国原本是纯粹的民间行为,其最大的优点就是自愿和灵活。当然,从法理上讲,民间调解的存在也是国家对社会存在适当认可,有助于维系社会的活力。然而,清末民初法治成为一种思潮。〔10〕有关清末民初法治思潮在中国的流行状况方面的研究,请参见李学智:《民国初年的法治思潮与法制建设》,中国社会科学出版社2004年版。在法治思潮的裹胁下,规范化、制度化逐渐成为人们的一种思维习惯,调解自然也无法例外。但制度化的结果却与执政者的想法完全背离。据学者考察,“从这一制度(区乡等基层政权组织调解民事纠纷——引者注)设立的初衷和实践中,我们还是看到了这一制度所引起的对基层调解制度的深刻影响,即随着国家权力向县级以下的渗透,调解变得更加组织化、制度化和官僚化。”然而,调解的制度化和官僚化却“并不必然意味着在调解方法、调解程序上完全反映国家意志。恰恰相反,在习惯和法律有冲突时,调解者更常常站在习惯的一方,而对国家的法律采取漠视的态度,这一特点反映了绅权和政治结合的同时,在调解领域所反映出的冲突的一面。”〔11〕张勤:《中国近代民事司法变革研究——以奉天省为例》,商务印书馆2012年版,第369页。

尽管尝试并不成功,但官方却没有因此而放弃调解制度,只是把视野又投入到了法院身上,希望通过法院调解民事纠纷来应对民事诉讼的剧增。1929年,南京国民政府刚刚建立,立法院即向国民党中央政治会议提议尽快制定《民事调解条例》,并强调了该条例应该注意的基本原则,立法院院长胡汉民说:

查民事诉讼,本为保护私权,而一经起诉之后,审理程序,异常繁重,往往经年累月,始能结案,甚非所以息事宁人之旨。是以晚近各国,均厉行仲裁制度,期于杜息争端,减少诉讼,意至良善。我国夙重礼让,以涉诉公堂为耻,牙角细故,辄就乡里耆老,评其曲直,片言解纷,流为美谈。今者遗风渐息,稍稍好论,胜负所系,息争为难,斯宜远师古意,近采欧美良规,略予变通,以推事主持其事,正名为调解,并确定其效力,著之法令,推行全国。庶几闾阎无缠诉之累,讼庭有清简之观。〔12〕谢振民:《中华民国立法史》(下),中国政法大学出版社2000年版,第1033页。

受此聒噪,1930年代南京民国政府相继制定和颁布了《民事调解法》(1930年1月20日立法院正式公布,次年1月1日正式实施。从最初的民事调解条例到最终的民事调解法,名称变化的本身从一个侧面反映了民国政府对民事调解制度的重视和期望)、《民事调解法施行规则》(1931年1月1日)、《处理民事调解应行注意事项》等一系列法律法规,对法院调解的范围和程序作了详尽的规定,将传统的民间调解法律化。“当事人于某法律关系有争议时,在未起诉前由法院为之调停排解,以自治的方式解决纷争,谓之调解。”〔13〕杨建华:《民事诉讼法问题研析》(一),三民书局1987年版,第343页。

1935年7月1日新的《民事诉讼法》开始施行,《民事调解法》同时废止,但该法中所规定的民事调解制度被《民事诉讼法》略作修改后承继了下来。按照民国时期民事诉讼法之规定,民事纠纷的结案方式分为调解、和解和判决等三种。调解是诉讼的前置程序,而所谓的“和解”则是在诉讼进行中由推事主持,双方当事人彼此让步,相互谅解,自由处分诉权的一种法定方式。即“调解”与“和解”是两种完全不同的制度设计。在民事诉讼中区别调解与和解,一方面反映了中西两种诉讼文化的融合,同时也更加清楚地表明立法者为疏减诉源,避免大量民事纠纷进入诉讼程序,在起诉前由有管辖权的法院事先进行调解的立法本意。〔14〕关于这一问题的讨论请参见谢冬惠:《民事审判制度现代化研究——以南京国民政府为背景的考察》,法律出版社2011年版。《民事诉讼法》(1935年)第四百零九条规定,法院调解分强制调解和申请调解两种。强制调解一般适用于简易诉讼程序。 法院调解不公开举行。调解人一般由法院推事担任,必要时其他公民亦可以参与。参与的公民既可以由双方当事人推举,亦可以由推事自行选任。当事人推举的调解人,国家不付报酬,当事人是否给予报酬,法律不加规定;法院选任的调解人,国家酌给日费及旅费。当事人于调解日不到场的,法院将依一方当事人之申请,随即进入诉讼程序,此时,调解申请人视为已经起诉之原告,对造视为被告,法院参与调解的推事继续行使审判权,减少重复调查以便节约各种资源。

总之,就法律文本而言,南京国民政府有关法院民事调解之规定可谓详细而完备。

二、运行状况

然而,档案材料表明被国民政府寄予厚望的法院民事调解制度实施结果仍然不尽如人意。纵观民国时期的司法实践,除极个别地区,如1943年,陕西兴平县司法处收受调解事件三十起,调解成立的三十起;四川犍为地方法院收受调解事件五十五起,成立的亦为五十五起,均达到了100%,执行较好外,〔15〕《司法行政部训令》(1945年5月),载《战时司法纪要》,台北“司法院”秘书处1971年重印,第171页。绝大多数司法机关调解作用的发挥都不尽如人意。西安地方法院的实践表明,民国时期西安地方法院受理的民事调解事件调解成立率偏低,占1/3弱,且这一比例一直变化不大。即判决始终是民国时期西安地方审判机关处理民事诉讼的最主要方式。还需说明的是,这一数据与全国各级各地法院的数据大致相同,如1916年至1923年间全国地方审判厅民事诉讼调解结案的比例一直维持在21-27%之间〔16〕参见唐仕春:《北洋时期的基层司法》,社科文献出版社2013年版,第313页。;到民国晚期的1946年,全国各级法院民事调解成立率仍然维持在23.21%〔17〕参见司法行政部编:《战时司法纪要》,台北“司法院”秘书处1971年重印,第515页。。〔18〕参见司法行政部统计室所编:《司法统计》,转引自蒋秋明:《南京国民政府审判制度研究》,光明日报出版社2011年版,第206、207页。

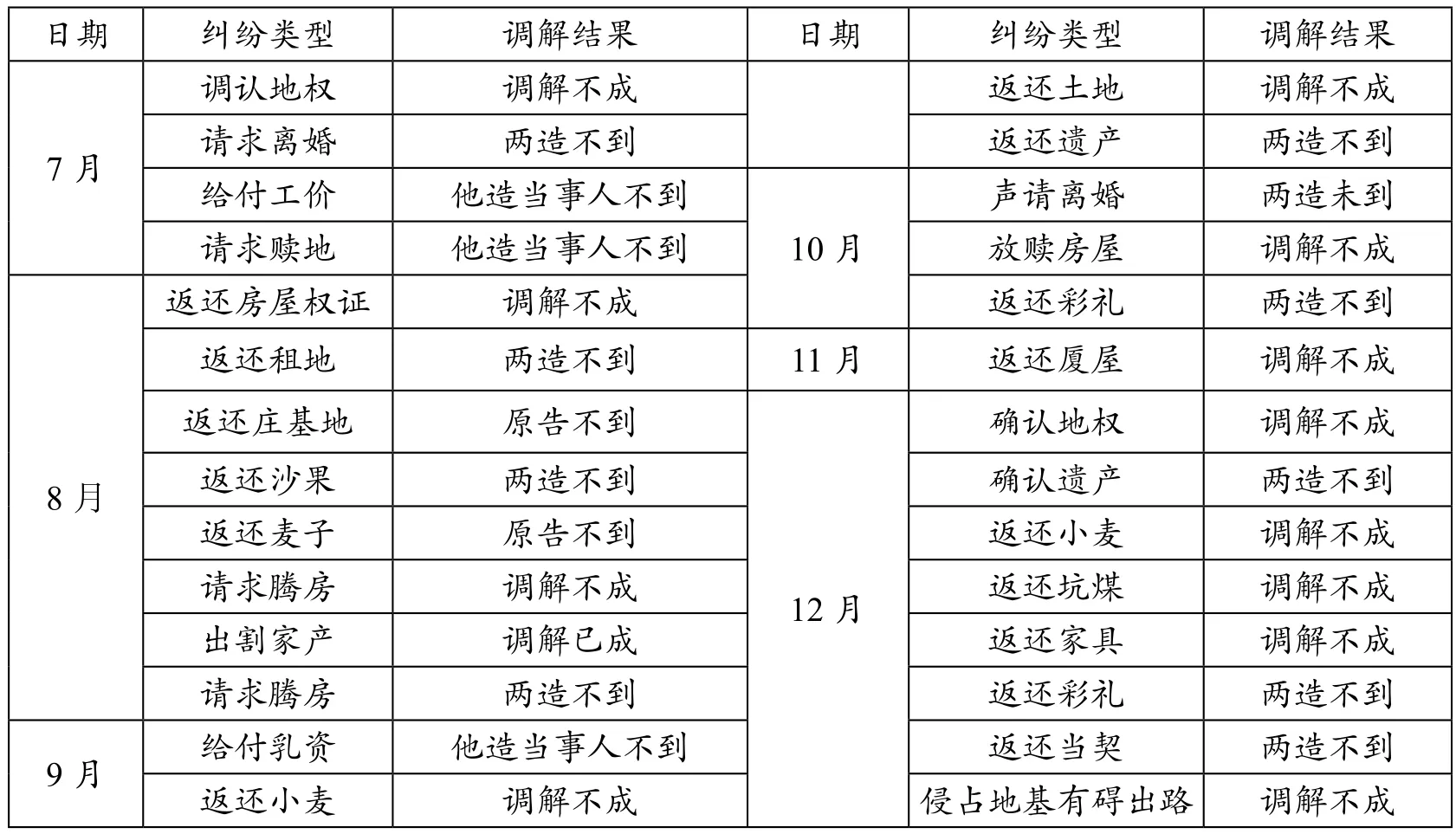

不妨说得更为具体。以下是依据西安地方法院1948年度“调解卷”整理的该院民庭一位推事当年下半年所调解的民事案件具体情况一览。〔19〕西安市档案馆档案,卷宗号090-1-65。

日期纠纷类型调解结果日期纠纷类型调解结果调认地权调解不成返还土地调解不成请求离婚两造不到返还遗产两造不到给付工价他造当事人不到10月7月声请离婚两造未到请求赎地他造当事人不到放赎房屋调解不成返还房屋权证调解不成返还彩礼两造不到返还租地两造不到11月返还厦屋调解不成返还庄基地原告不到8月12月确认地权调解不成返还沙果两造不到确认遗产两造不到返还麦子原告不到返还小麦调解不成请求腾房调解不成返还坑煤调解不成出割家产调解已成返还家具调解不成请求腾房两造不到返还彩礼两造不到9月给付乳资他造当事人不到返还当契两造不到返还小麦调解不成侵占地基有碍出路调解不成

半年中该推事共计调解各类民事纠纷二十八件,成立的只有一件,足见成立率之低。个人之外,地方法院的整体情况亦大致如此,如1934年湖北黄冈地方法院共计受理民事调解事件三百,有调解人参加者七十四件,无调解人参加者二百二十六件,调解成立者五十九件,调解不成立者二百四十一件,调解成立者仅占9%。〔20〕参见付海晏:《变动社会中的法律秩序——1929至1949年鄂东民事诉讼案例研究》,华中师大出版社2010年版,第112页。1948年广西省民事案件调解结案率为14.5%。〔21〕参见谢冬慧:《民事审判制度现代化研究——以南京国民政府为背景的考察》,法律出版社2011年版,第269页。

调解不力的问题由此可见一斑。司法行政当局对此也不回避,不断下文以各种办法进行推动,其中最为有力者是绩效考核,如按照1935年司法行政部颁布的《高等以下各级法院推检结案计数标准》规定,民事案件中“经和解终结案件”“调解案件成立者”二件作一件。但上述规定实施不久,司法行政部即重新规定,“经和解终结案件”“调解案件成立者”均按件计算。〔22〕转引自付海晏:《变动社会中的法律秩序——1929至1949年鄂东民事诉讼案例研究》,华中师大出版社2010年版,第114页。然而,不管司法行政当局如何推行,收效仍然不大。

三、原因分析

一项被司法行政当局寄予厚望的制度,实施结果为何会如此,不能不引起关注。抛开因双方诉求差别太大无法达成合意者之外,仔细观察各地地方法院的诉讼档案,可以发现导致民国时期法院调解成立率不高的原因,大致可分为推事、法院、当事人和制度设计等几个方面。

第一,法院虚以应对。稍加观察,不难发现民国时期极力鼓吹法院调解的一是司法行政当局。如1943年6月面对法院民事调解收效甚微的现象,司法行政部再一次向各省高等法院发布训令进行推广,用语苦口婆心、事无巨细,极具指导性:

其办理调解事件,首须离开裁判官立场,俨然以调人自居。并于视听言动之中,处处表示息事宁人之意,务使当事人心悦诚服,乐于调解。复就其争议发生原因及经过情形,与夫当事人之性行、境遇暨彼此平日往来关系,悉心考察体会,以求其症结之所在,公平处理,且审时度势,因时制宜,随机晓以利害,示以方针。遇有争执渐趋激烈者,不妨命一造暂时退出,隔别开导。其携有亲友同来者,可许其到场,或在外从旁劝解。总之,不惮烦劳,不惜辞费,以期于事有济,至诚所感,金石为开,自能多收调解成立之效。〔23〕湖北省司法行政史志编撰委员会:《清末民国司法行政史料辑要》,内部发行1988年,第374、375页。

二是部分学者。如1938年学者陈盛清著文强调:

我们觉得一般轻微刑事案件和民事案件,都有息讼止争的必要。要减少力的分化,增强力的总和,便应充分利用“调解”的方法,使“大事化小,小事化无事”。关于民事调解,《民事诉讼法》的规定似嫌累赘,而效果又不大,关于刑事案件,除掉乡镇调解委员会在法定范围内可以双方调处外,更无授权法院检察官和司法警察官出任调解的明文。我们希望司法当局应速建议颁订《战时民刑事调解法》规定在维持平衡的原则下,尽量保留我们民间人力心力物力财力。〔24〕陈盛清:《抗战期内的司法》,载《东方杂志》1938年第35卷第8号。

反观法院本身对此并不太热衷,大都在被动应付。甚至可以说,法院本身并不希望司法调解成立率太高。民国时期的学者对此解释说:“现实各省法院经费,半仰给于法收”,因而调解不得征收费用的制度设计,必然会导致法院“乃有以调解成立太多,至收入减少为患者”的顾虑。〔25〕石志泉:《民事调解制度》,载《法学专刊》1935年第5期。民国时期,各级法院的经费普遍入不敷出,司法行政当局被迫允许各级法院可以从司法收入中提取一定的比例弥补经费之不足,即法院对司法收入的依赖较为强烈。民国时期西安地方法院的档案中经常可以见到这类院令:

自即日起,凡新收之民事案件其所缴讼费是否足额及标的价格之计算是否与实际情形相合,均请书记官切实审核,各推事收案时尤盼注意,随时责令补缴,以裕法收。〔26〕西安市档案馆档案,卷宗号090-1-1。

整顿法收,认真核定诉讼费用。查现时物价波动日异,之前月所订民事收费标准次月即不能适用,甚至月初所订标准月中亦不能适用。本任为补救上述缺点经与民庭推事同仁研商随时视物价情形核定收费标准,实行以后收入渐有增加,至于印状纸缮状撰状各费亦经督饬经手人员切实依照调整命令办理以裕法收!〔27〕西安市档案馆档案,卷宗号090-1-26。

对此现状,司法行政当局左右为难:调解如果与审判同样收费,当事人就不会,或很少选择调解,不利于调解的推行;而不收费,法院又势必减少收入,不愿意真正推行。

第二,法官主观上不认同。南京国民政府时期法院的推事均出生于清末民初,作为新旧过渡的一代,中国传统的无讼思想及和为贵的文化对于他们或多或少地还有着一定影响,但他们又都系统地接受过西方现代法学的教育,视诉讼为法院解决纠纷的正途,因而内心里无法消除对于调解之类的源自于民间的解纷方式的轻视。审视档案材料不难发现,地方法院的推事调解纠纷时态度大多较为敷衍,不过是在履行法定程序而已。此外,调解是一种说理的艺术,由于这一时期的推事接受的教育和生活方式已经西化,客观上也使他们失去了与普通民众的对话能力。1930年代,执业于上海的律师朱怡声如是地描述了他在法庭上的所见所闻:

法院承办调解人员多抱调解无足轻重之观念。对于调解案件,鲜有力求症结以谋解决者,大都数语问讯即谓于职已尽,而遂宣告调解不成立。其声请另定调解日期者,百不一准。〔28〕《各种法律问题研究报告》(1938年5月至12月),转引自蒋秋明:《南京国民政府审判制度》,光明日报出版社2011年,第213页。

民国时期长期任职于司法系统的林厚祺,在回忆文章中记述过一件有趣的事情:民国时期山东高等法院有位推事承办的案件90%以上是通过和解而达成的,此事在当时的司法界极为罕见,因而大家极为惊奇。于是有人诋毁说,他老人家因不懂法理,判案无把握,想逃避困难,所以才案案进行和解,耐心劝导,言语动听,一庭不成,继续数庭,两造禁不住他频频动员,终于达成和解。〔29〕林厚祺:《国民党统治时期的司法概述》,载福建省文史资料委员会编:《福建文史资料》(第21辑),福建人民出版社1989年版,第11、12页。

林厚祺这里讲的是和解,而非调解,但也从一个侧面反映了当时司法界的一种主流价值观及风气。

第三,制度设计及实施过程较为僵化。作为一种民间的解纷方式,调解的最大优点是自愿和灵活,只要双方接受即可。然而,当国家强制介入之后,僵化的制度设计使其优点顿时消失。如传统中国,民众对于官府多有敬畏之心,没有大事不愿意进出官府。法院虽然不是官府,但在一般百姓心中与官府并无不同。因而,诸如法院内调解处、调解人坐席位置,以及调解人必须着统一制服等规定,都在一定程度上限制了当事人对法院调解的接受。“据该院人员称,原因由于一般人民狃于积习,认为一进法院大门,事态即未免相当严重,殊不知此系最合法而确保个人权益者。”〔30〕《西京日报》,1946年9月11日。1946年 8月西安地法院设立公证处时,地方法院工作人员对采访的记者曾如是说。显然,南京国民政府也意识到了这一问题,1940年代在推行公证制度时(依据民国时期法律之规定,公证事项由法院进行),司法行政部专门发文,规定:

法院内设置公证处,应选择适当之房屋,并与另行开门出入,不与诉讼当事人进出相混为宜。〔31〕湖北省司法行政史志编撰委员会:《清末民国司法行政史料辑要》,内部发行1988年,第324页。

再如为了提高调解的效力,《民事调解法》规定两造当事人可以各推举一人参与调解,这一规定的出发点有其合理之处,如能真正落实,不仅可以将推事所代表的国家公权力和民间社会力量有机整合,适当消除当事人心理上可能存在的对推事的畏惧或不信任,并可以适当地改变推事对调解工作不太重视的问题。

但《民事调解法》又对调解人的资格,从年龄、受教育程度、职业等做了严苛的限定。受社会发展程度的限制,当时的中国,特别是广大的农村中完全符合这一条件的人数量不会太多。因而,这些规定事实上限制了民间力量的介入。司法行政部的统计数字表明,《民事调解法》颁布后,由当事人推举的调解人参与调解的案件比例并不太高,如1931年,全国各级法院受理的调解案件数为六万七千八百零六件,有当事人推荐的调解人参与的案件数为二万三千二百六十一件,无调解人参与的案件数则为四万四千五百四十五件,需要说明的是此数字具有相当的代表性。〔32〕司法行政部历年度《司法统计》。

《民事诉讼法》颁布后,虽然取消了对调解人的条件限制,但却又规定国家不支付调解人的报酬,即两造当事人是否为他们所推举的调解人支付报酬由其自己决定。对于重视利益,但又不愿意直说的普通民众来说这一规定依然不利于其他人的参与。因而,就西安地方法院的实践来看,民事诉讼法颁布后调解人参与司法调解的数量并没有特别明显的改观。

当然,僵化还包括调解过程本身。或许是为了校正民国初年基层政权调解时对国家法律的漠视,民国时期法院调解推事所依据的则主要是现行的法律,因而就结果而言与审判已无本质区别。1948年,四川新繁人姜杨氏以其夫姜吉对其有虐待行为无法继续同居为由向地方司法机关声请调解。调解无效改为诉讼,最后经地方审判机关司法人员调解,本案以和解的方式结案。和解书首先强调由于姜杨氏无法提出虐待的证据,因而按照法律不能满足其离婚的声请。这种严格依法办事的做法使调解、和解与判决在结果上已无明显的区别。〔33〕四川省成都市新都区档案馆档案,转引自里赞:《民国基层社会纠纷及其裁断——以新繁档案为例》,四川大学出版社2009年版,第110页。

比较同一时期陕甘宁边区的做法,这一点就更为明显。20世纪40年代陕甘宁边区也曾极力推行调解制度,并取得了较大的成功。〔34〕请参见拙著:《陕甘宁边区人民调解制度研究》,载《中国法学》2007年第4期。其中一个重要的经验就是灵活和便捷。如调解的地点不管是法庭,还是屋外,甚至是田间、树下、路边、麦场,不分时间地方随时有纠纷随时调解。至于和解的方式,道歉,赔礼,请客,赔偿,只要双方当事人接受就行。灵活和便捷拉近民众与政府调解、法院调解的距离,受到了民众的欢迎。

第四,当事人亦对调解不抱希望。司法实践中有些当事人原本并不希望以调解的方式来解决纠纷,只是为了满足强制调解的程序要求。如1948年西安地方法院民庭推事受理的二十八件调解声请中,竟然有十一件是因为调解声请人或两造均未到庭而失败的,占总数的1/3强。从表面上看有三分之一多的当事人选择了调解,但自己又不到庭,这一数据足以说明相当多的当事人提出调解声请,纯粹是为了应付法律要求的强制调解的程序规定,或者说根本就没打算通过调解解决纠纷,是直奔诉讼去的。

1938年在司法行政部举办的一次法律问题研讨会上,有代表指出:“夫民间每一民事事件发生,无论其大小,假若互相争持不能自决,势将兴诉之际,辄有邻里乡党或亲属朋友不忍诉累,先行出面为调停。如果万一调停不成,始向法院起诉,请求裁判。此实不得已而为之行为。而我国各地方之人情习俗亦大抵如斯也。”〔35〕《各种法律问题研究报告》(1938年5月至12月),转引自蒋秋明:《南京国民政府审判制度》,光明日报出版社2011年版,第211页。也就是说,“人民之争端一至对簿公堂,其目的似偏重于法官之判断,即对于强制调解之事件,亦多不存调解可得结果之心理。在法官虽不惮烦劳,剀切晓谕,而当事人竟若充耳不闻。”〔36〕《司法行政部1942年各种训令》,转引自蒋秋明:《南京国民政府审判制度》,光明日报出版社2011年版,第212页。

其实,不仅是南京国民政府,就是号称一切走群众路线的陕甘宁边区政府也遇到了同样的问题,陕甘宁边区政府的领导人习仲勋曾直言不讳地讲:

在下边解决的问题,据我看真正群众调解的还不多,老百姓中也解决不了谁的问题,谁也不听谁的话。真正解决问题是区乡政府。〔37〕习仲勋:1945年2月30日,《在陕甘宁边区第二届司法工作会议上的讲话》,陕西省档案馆档案,全宗号15。

这些原因综合在一起,导致了司法实践中法院调解成立率一直不高。民国时期的司法实践证明,强制调解的规定不但没能起到立法者希望的减少法院和当事人诉累的目的,反而给初审法院和诉讼当事人平添了许多麻烦。由于强制调解制度存在着这些问题,民国时期就有学者对此提出过严厉的批评:“人民与法院,均为调解所限制,明知无济于事,亦比奉行故事。在法院则事务日繁,人民则不徒无益,反增加调解程序,而更受拖累。”〔38〕玉斯:《民事调解法亟应废止之我见》,载《法治周报》1933年第1卷第31期。

四、法院调解的正当性

然而,只要我们将视线稍稍拓展一点就可以发现,抛开减少诉累的功利性考虑,在社会法制转型的巨变时期,法院民事调解制度的设立亦有其一定的正当性。民国时期,西方法治文明,特别是私法文化已被国家立法所承认,但传统的礼治思想在民间仍然有着较强的生命力,法治与礼治的冲突在某些领域表现得十分激烈,因而法院调解的存在为那些无钱或追求实质正义的当事人增加了一条维护权益的救济途径。这一点在诉讼档案中亦有着清晰地记录。

司法实践中也有一些当事人是自愿申请调解的。同时,诉讼档案亦表明,一个人选择调解的方式,还是选择诉讼的方式来解决纠纷与其所接受的教育及文化程度无关。选择调解的既有文化程度不高的旧式农民,也有文化程度较高的新派人物。一个当事人是选择调解还是诉讼更多是出于利益上的考虑。

第一,法院调解不收调解费的规定对于那些无力缴纳诉讼费的当事人来说具有相当的诱惑力。新式司法制度建立后,为了彰显司法中立,国家开始对民事诉讼收取诉讼费,尽管司法行政当局也设立了司法救助制度,允许那些确实贫穷无力缴纳诉讼费的当事人可以通过申请免交或缓交诉讼费,但苦于经费的限制真正能够享受这一规定的当事人毕竟有限,诉讼费将一些贫穷的当事人阻挡在法院的大门之外。1948年,四川新繁县农民马黄氏因生活困顿,将其亡夫遗留的九亩二分土地售卖于他人,马黄氏的公公得知此事后以出卖土地事先未告知他为由进行阻止,双方由此形成诉讼。新繁县司法处判处该买卖协议无效,马黄氏不服,上诉至四川高等法院。四川高等法院审查后予以立案,但案件二审过程中,马黄氏给四川高等法院写信声请撤诉,至于撤诉的理由马黄氏说得极为明白:

马黄氏现在新繁县王司法官把官司和解了,马黄氏探请高等法院院长买卖田产的事件因给到票不能来回。马黄氏、马茂林探请高等法院的院长把马黄氏的九亩二分田的契约即速发回新繁县司法处。马黄氏这件事把高等法院院长很去神了、帮忙了,难为高等法院院长。实在没钱做状纸。〔39〕四川省成都市档案馆档案,转引自理赞等:《民国基层社会纠纷及其裁断——以新繁档案为依据》,四川大学出版社2009年版,第112页。

马黄氏在起诉前是否申请过调解,不得而知。但撤诉的理由则说得十分明白,实在没钱。

第二,一些当事人知道自己的正当诉求在现行的法律框架内法院不会满足,希望通过调解渠道尝试一下。尽管法院调解的成立率过低,争议的事情大都还得通过审判来解决,因而对于当事人来说选择调解可能意味着更加费时和费钱。但即便如此,一些认定自己的诉求有其道德合理性,但同时对现行的法律又极为了解的当事人仍然想通过调解来寻求救济。

1948年6月22日,四十六岁的长安县村民李施氏委托律师代撰调解声请书,要求西安地方法院通过调解的方式向本村村民白树森追还租地。声请书云:于1931年10月23日立契将对造所有的水浇地三亩五分,以银洋六十元典买,但此地仍由对造承租耕种,每年向声请人付租金每亩小麦三斗,共一石零五升(老斗)。但此后对造一直不认真支付租金,十七年共欠租金计十七石(老斗)。多次讨要,拒不履约,声请调解,追还租地并给付欠租。本案因对造白树森未到,只能作调解不成立笔录。李施氏随后于7月7日向地方法院提起民事诉讼,要求相同,案件标的一亿七千万元,重新交纳各种费用。地方法院依法受理此案,定于7月14日上午九时开庭审理。7月12日五十二岁的被告白树森委托律师代呈答辩书,称:原告伪造契约,此事根本无中生有。并发问声请人能否对其出租土地收不上租金一事,十七年不闻不问?请依法驳回。

开庭时被告未到,法庭依法对原告进行调查。调查中原告向法庭呈交了原始典契,并强调这些年自己一直在行使权利,但被告却屡催屡拖,同时又承认典契上的见证人均已过世。推事只能谕知传讯其他证人再讯。

7月16日原告又声请添加传新证人,称此人亲眼目睹了立契过程。7月21日上午九时此案继续开庭,证人均未到。而被告白树森拒不承认有此事。7月24日上午十时,地方法院民庭进行宣判,原告未到场。推事作如下判决,主文:原告之诉驳回,承担诉讼费,理由:原告提不出积极证据,无证人可作证。再有按民法,租金给付请求权五年不行使即消灭,租地返还请求权,十五年不行使而消灭。原告自1931年10月出租后至今已十七年,未为请求,该项请求权均已消灭。故其自诉不能认为有理。

原告不服,于8月上诉陕西高等法院民事庭,仍然声请调解,要求:被上诉人给付上诉人典价及租麦共小麦十一石(老斗),限本年旧历九月底前给付六石,11月底前给付五石,上诉人情愿接受将争议地水地三亩五分放赎,终止租约,对其余租麦舍去不究。

高院民庭立案后征求了两造意见,两造均愿意遵照此方案和解,并且表示永不反悔。原上诉随撤销。〔40〕陕西省档案馆档案,卷宗号089-23-783。

此案的原告从开始就希望以调解的方式来实现自己的利益,只是到了最后才被迫选择了审判。一审宣判后,二审上诉,但还是选择调解,而且主动降低要求,为该案的最终解决寻找机会,并最终如愿以调解的方式实现了自己的诉求。原告之所以选择这样的诉讼策略,一是对现行法律较为了解,知道自己的主张由于时效过期和缺乏证人通过诉讼的方式在现行法律的框架内几乎无法实现;但被告又确实存在着不按时支付租金的过错行为,在讲究人情和重视实体正义的乡村社会,她的诉求具有文化上的正当性。因而,又不愿意放弃自己的利益。从常识上讲,本案的当事人不应该有如此的法律修养,其行为应该是向专业人士咨询后所为。

从这一角度而言,调解制度的设立和存在,对于缓解社会矛盾,疏解中国传统礼治与西方法治文明的差异具有一定的正面作用。

五、适当变通

综上,法院民事调解是一项问题和正当性并存的制度,如果将其作为减轻法院审判压力的替代做法,事实证明其成功的难度颇大。从一般规律而言法院调解一件民事纠纷所花费的人力和物力较之审判一件民事纠纷可能更多更大;但如果将其作为诉讼之外保护当事人权益的一种补充渠道,并朝此方向拓展制度空间,其作用则可能会更大。因而尽管阻力重重,司法行政当局从未放弃对法院调解的推行,只是调解成立率仍未见明显的改观。据统计,抗战胜利后到1948年,全国各级审判机关“共办理民事调解案件十万六千三百八十七件,调解成立计二万六千五百二十一件,约占25%,即调解四件有一件成立。”〔41〕司法行政部编:《战时司法纪要》,台北“司法院”秘书处1971年重印,第515页。

或许正是因为法院调解制度存在着双重属性,客观地决定了这一制度的发展存在着多种可能。笔者注意到在司法行政当局的压力下,司法实践中一些法院对此制度逐渐变通,一点点进行改造。

第一,摸索出一种官批民调的新方式。所谓官批民调即对于那些当事人选择以调解方式结案的案件,当调解出现困难时,法院并不急于做出不成立的决定,而是预留出时间并责令当事人私下进行调处,如果调处成功由法院将案件撤销。这种新的方式将公共权力和民间力量结合在一起,取得了较好的效果,受到民众的欢迎。

1940年3月四川新繁县何淑华与何黄氏因继承问题发生纠纷,向县司法处提起诉讼,司法处受理后先行进行调解,但是因为双方各执一词,调解难以成立。司法处遂于3月7日向当事人属地新安联保主任何愚发出训令,“案查何淑华具诉何黄氏继承一案,业经本处准理在案,惟查该两造系家务纠纷,供述各执,莫衷一是。除庭谕外,合行令仰该主任即便遵照,定期召集双方到场,妥为查明调处,以省讼累。仍将办理情形,呈报本处,依凭核办,勿延!”联保主任何愚收到训令后,召集双方进行调处,但仍未成功,遂向县司法处汇报结果。“本处准即于三月九日召集双方来处调解,惟两造各执一说,复经本处多方劝道,何黄氏出给妆奁费四百元与何淑华,而何黄氏则坚不承认,以致本处无法调解。为此理合具文呈新繁县司法处。”本案最后虽然是以判决结案的,但是前期的调解阶段则是典型的官批民调。〔42〕四川省成都市新都区档案馆档案,全宗号5。

第二,扶助民间调解组织进行调解尽可能地将大量纠纷挡在法院大门之外。早在1931年4月南京国民政府就曾颁布《区乡镇坊调解委员会权限规程》,规定区乡镇和坊均应设立调解委员会,负责调解民事纠纷和轻微的刑事案件。与民国早期的区级政府调解不同,调解委员会属民间组织,受基层政权监督。区调解委员会受区公所监督,乡镇坊调解委员会受乡镇坊公所的监督。然而,由于种种原因该规定并未得到有效落实。民国晚期,由于法院民事调解执行受阻,一些地方法院又打起了调解委员会的主意。如西安地方法院和省高等法院的院长利用各种场合向社会各界发出呼吁,希望大家关注民间调解。如1946年陕西高等法院院长郗朝俊在西安市参议会第一次会议上呼吁议员们多多关心乡镇调解工作,“调解委员会之设立为解决人民之争执之基层机构,欲减少人民诉讼,必须先健全调解委员会之组织,现在本市各区之调解委员会均已成立。今后工作推进,尚须各位参议员先生协助,期获实际之效能。”〔43〕《西安市参议会第一次大会会刊》,1946年。此外,陕西各级司法机关还组织推事为调解委员会编写专门教材,进行人员培训,扶助民间调解组织尽快适应调解工作。如1946年10月,在陕西高等法院召开的全省司法工作座谈会上,周至县司法处的代表提议,“查调解委员会为调解人民间民刑案件之机关,既可解决纠纷,兼可减少讼累,本院曾会同周至县政府令饬各乡镇依法成立,迄今据报成立者固多,而未成立者亦不少,而成立之委员会时有逾越权限情事,拟请派员逐一调查。”〔44〕陕西省档案馆档案,卷宗号089-4-11。其实,有这种想法的并非陕西高等法院一家,如贵州高等法院1947年度的工作报告中也同样强调:“人民发生民事争执,本非不可解之纠纷,只以调解无人,遂致以诉。承办案件,人员果能依据法令调解完结既非如裁判须受法条拘束,难以协谐,且有时并执行程序,亦可同时终结,更可减少上诉,便利人民, 又乡镇调解委组织规程,早经奉令公布施行…… 经本院通令所属各院处就近洽商普遍成立调解委,切实办理民事调解事项。” 见《贵州高等法院工作报告》1947年,转引自谢冬惠:《南京国民政府民事调解制度考论》,载《南京社会科学》2009年第10期及谢冬惠:《民事审判制度现代化研究——以南京国民政府为背景的考察》,法律出版社2011年版。

这样做的目的一是充分发挥调解在化解纠纷中的正面作用,二是希望建立多元化的纠纷解决机制,把法院从大量纠纷中解放出来,集中精力办理形成诉讼的案件,提高审判质量。

六、结语

作为一种法律文化遗产,传统的调解制度在现代中国不断地被赋予新的含义,显示出了一定的生命力。这其中既有经验,也有教训,值得我们认真思考。透过民国时期的法院调解制度的尝试,我们大致可以得出如下结论:第一,在急剧转型的近现代中国,伴随着价值的日益多元,利益冲突和纠纷增多短期内将不可避免,但与此同时新的民间组织和社区领袖尚未形成,即由民间自我解决纠纷的难度无形再增大,因而,法院民事调解制度的推行既可以给当事人更多的选择机会,维系其合法的权益,强化社会治理,也有助于整个社会形成统一价值观。但法院民事调解制度要想真正发挥作用,前提是必须坚持当事人自愿的原则,程序上也不可规定得过死,保持适当的灵活性;第二,就长远而言,笔者坚持调解主要应该回归民间,法院则以审判为主。但民间调解要想再现昔日的辉煌,则必须充分承认社会存在的正当性及合法性,着力培育新的、适应现代社会需要的社会组织、调解人和调解方法,建立一个好的社会。

目 次

一、法院民事调解制度之确立

二、运行状况

三、原因分析

四、法院调解的正当性

五、适当变通

六、结语

* 侯欣一,天津财经大学近现代法研究中心教授、博士生导师。

马长山)