贵州鲍家屯喀斯特水利坝田景观的传统生态智慧

2018-01-05李婧韩锋

李婧 韩锋*

鲍家屯是贵州安顺屯堡的典型代表,被称为“大明屯堡第一屯”。是明朝洪武二年(1369年)从安徽歙县受命赴喀斯特地区征战少数民族首领的鲍氏军队驻扎屯田形成的汉民族村落。鲍家屯景观是一种文化迁移的结果。汉民族亚文化在特殊的地貌及人文环境中得以强化、彰显,与当地自然环境发生新的互动。

鲍家屯的水利坝田景观是人文环境与自然环境高度融合的典范。600多年来,鲍家屯的汉族人将中原江南的汉民族文化移植到贵州安顺,与当地自然环境紧密互动,形成了蕴含汉民族传统生态智慧的农业景观,使得鲍家屯人在“地无三尺平”且水土流失风险严重的黔中喀斯特地区繁衍至今。

本文以对农业景观的田野调研为基础,通过现场判读、参与观察、深度访谈等方法,深入、全面地了解当地的自然知识、农业传统实践和社会机制,结合已有文献、地方志、族谱、村落景观数字档案进行研究。从文化景观的视角解读“贵州鲍家屯喀斯特水利坝田景观”,剖析推动景观演变的传统生态智慧,鉴别其在自然保护和社区构建中发挥的作用,为喀斯特地区乡村规划实践提供借鉴和参考。

1 背景

农业景观是乡村景观的组成部分,作为文化景观的第2类—演进类文化景观的典型代表[1],是“人与自然共同的作品”,蕴含人与自然相互作用、相互关系的生态智慧[2]。景观是“由特定文化族群在自然中创造的”,早期索尔对此解释为“文化是动因,自然是载体,文化景观是呈现的结果”[3]。20世纪80年代后,索尔的解释因为“文化”的概念太笼统而受到挑战,文化应被解构为更为具体的政治、经济、习俗、观念、体制等社会机制[4],这些具体的内容和自然条件的互动方式更直观,直接指导着人对自然的实践行为并通过文化景观得以呈现。

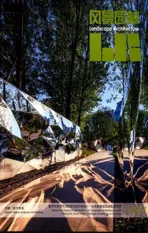

关于传统生态智慧(Traditional Ecological Knowledge,简称TEK)的定义,现在普遍接受的是Berkes在1999年提出的:“随适应性过程进化的、祖祖辈辈经由文化传承传递下来的有关生物体(包括人类)彼此之间和与它们的环境之间关系的知识、信仰、实践、传统、习俗的集合体。”这个集合体具有实践—社会机制2个层级,实践包括对水、土地、动植物的监测和对受干扰的生态环境的恢复。社会机制又可分为经验认知、管理制度、社会习俗和世界观4个层级(图1),其中社会习俗和管理制度的概念比较接近[5]。

1 传统生态智慧中的社会机制层级The social mechanism levels of traditional ecological knowledge

本文根据研究区特征,将生态智慧分为观念信仰、制度习俗、实践行为3个层级进行解读,这3个层面互相联系和影响,上一个层级是下一个层级的基石,形成一个完整的体系。这个体系可以表述为:“本土的社会经济信仰体系,在一定的自然条件下,延伸出独特的人地互动方式,能够一方面满足社群的生活发展之需,另一方面促进其他物种和自然环境可持续的社会机制和实践互动。其结果是可持续的经济社会环境状态和协调的景观。”

鲍家屯始祖来自于江南安徽歙县。明朝初年,朱元璋发动30万大军“调北征南”,平定盘踞于云南的元梁王把匝剌瓦尔。据《民国续修安顺府志》卷之四《族志》记载:“鲍姓,原籍江南徽州府歙县新安卫棠越村太和舍。明洪武二年(1369 年)始祖鲍福宝因‘调北征南’入黔,封振威将军,居安顺永安屯,即今鲍家屯。”

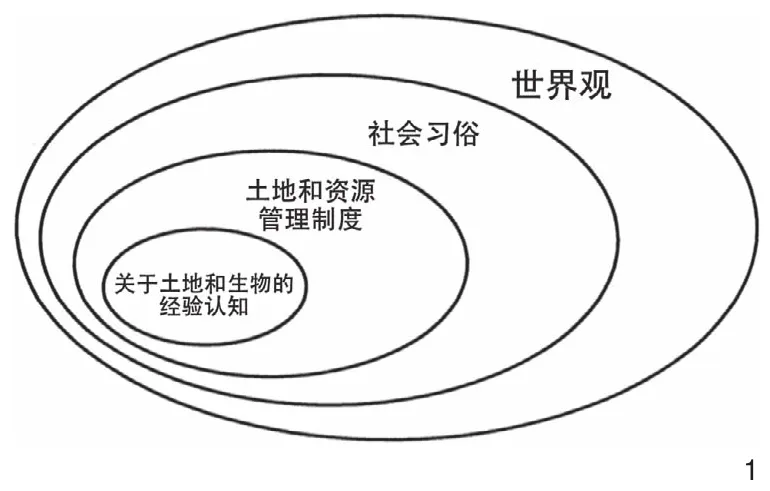

鲍家屯村现有居民约600户。农田面积约3.4km2,流域面积2 000hm2。田地形状依水系而变化,大小均匀,约1~3亩(约667~2 000m2)一块。虽然和周围少数民族村落同样处在基础生境资源欠缺、土壤瘠薄、水土资源配合差的喀斯特峰林洼地区域,但鲍家屯却拥有相对比较发达的农业经济和怡人的农业景观:青山环绕,农田和聚落因地制宜。农田中水系密布,河道曲折自然,田地错落有致,形成“一坝、一水、一田”的格局。禽鱼和村民共享清澈的河水,一片生机盎然、和谐相处的乡村景致(图2),这得益于鲍家屯人的生态智慧。

2 贵州鲍家屯喀斯特水利坝田景观蕴含的“传统生态智慧”

2.1 传统人地互动观念

2.1.1 天地崇拜和风水信仰塑造了人地和谐的居住环境

作为汉人,鲍家屯人沿袭了儒家思想中对天地的崇拜。从鲍家屯居民普遍供奉的神榜内容看,很多都显示出对天、地的敬畏,如“受天之禄”“受天之祜”“受天百福”“天地国亲师位”“天高地厚君恩重祖德宗功师范长”“天有日月星辰地有五谷丰登”“天地盖载恩日月照灵恩”。 鲍家屯人对于神榜的写法也有很多规矩和禁忌,比如对写在正中的条幅“天地国亲师位”要求极为严格,不能出任何差错,必须严格遵守“天不顶天,地不沾土,国(君)不封口,亲不比肩,师不冒头”[6]的标准。

由于这种对天地的敬畏之情,鲍家屯人在耕田建村选址时很讲究风水。据《鲍氏家乘》记载:鲍家屯所在地“地极壮丽,脉甚丰饶,狮象把门,螺星塞水,文峰玉案,森然排列”。同时,他们按照传统的五行学说,以“靠山不近山,恰水不傍水”的原则进行村落的房屋建造[6]。

2.1.2 防御心理与民族情感促成了凝聚包容的社区关系

鲍家屯是戍边部队修建的军屯,军人强烈的防御意识影响着他们利用和改造自然的方式。鲍家屯四周山头拱卫,互为犄角之势。山头制高点设有军事设施。这样一旦有难,可以相互联系,几方来援[7]。村落主要入口正南侧有3座山,一小山称作“螺星山”,左右两侧的大山为“狮山”和“象山”。它们的空间关系被俗称为“狮象把门,螺星塞水”。作为驻扎在少数民族聚居地的汉族先遣军,鲍家屯是典型的文化孤岛,他们自称“老汉人”。村民之间强烈的文化认同使他们凝聚成一股力量,互帮互助。也是出于保障赖以耕种的水资源的考虑,鲍家屯自古和周围少数民族共享水利灌溉设施,达成了协作维护的默契关系。

2 鲍家屯水利坝田景观The dike field landscape of Bao's Village

2.1.3 家庭观念与宗族意识维护着平等团结的社会形态

自屯堡社会产生之初,核心家庭就是其基本的社会形态。一方面,鲍家屯的土地规模和灌溉形式是汉民族家庭宗族意识的体现;另一方面鲍家屯以隆重的祭祖活动不断强化着儒家思想中以“孝悌”为核心的封建礼教和祖先崇拜,以及来源于徽州文化中的宗族社会特征。家庭观念通过小农经济制度的延续和宗族孝悌意识的渗透得以固化,使屯堡社会保持着核心家庭的主导结构。

2.2 传统资源利用制度

2.2.1 各负其责的“屯田”制度

屯堡实行“屯田”制度。屯军以家庭为单位领种一份屯田,一份是2.7亩(1 800m2),其责任和义务在家庭内传承,不得弃籍弃耕[7]。清至民国,田赋一直“沿依旧制”,土地规模基本恒定,稻作水利系统提供持续的“公共服务”保障。

2.2.2 合作互惠的“岁修”制度

鲍氏先祖在汪公庙前立下石碑,定下“岁修”制度,每年按时维修水利工程一次,成为一条祖训。水利工程的岁修有一整套完善的制度。水利岁修的经费来源于族田收入。根据《鲍氏家乘》记载,鲍氏有大小族田133块,族田租给个人,每年收租谷共近万斤,其收入主要用于水利维修、修桥铺路等公共设施建设方面。祖训有很强的约束力,族民自愿参加水利岁修义务劳动,“秋收以后,各家拿出谷子,大家一起打平伙吃饭,然后一起打坝挖沟……哪片田是哪些人家的,哪些人家就组织起来去淘河打坝”[8]。鲍家屯这种村民自觉管理,主动建设,合作互利的岁修模式,维护着整个灌溉系统的高效运转和农业生产的健康持续,创造出生机盎然、和谐相处的农业景观。

2.2.3 团结凝聚的“来会”制度

“来会”制度是屯堡社区中发展出的闲、急、日常等时态下互为补充、功能齐全的经济合作模式[8]。“来会”又细分为2类:一类为与人生礼仪相关的实物或劳务互助会,称为“炸会”;另一类为“钱会”,是由 “炸会”发展出来的,以周期性“邀会”形式运转。由于以前生活水平低、物资匮乏,同一个村庄或者同一个氏族的人,在遇到大事小事的时候,会互相帮助、相互支持。“炸会”是以在短时间内帮助需要经济周转的人为宗旨。如果遇到某家老人过世或者生子,村里的一些人就会每家拿出一些米或蛋,集合起来送给办事的人家。等到下次村里另一些人家中办事,大家又会照旧这样做,即集合大家的力量进行“礼物”的传递[9]。屯堡人通过“来会”制度,将相互信任的人结合在一起,进行经济上的帮持,形成了灵活性较高的经济接济形式。

2.3 传统生态实践

2.3.1 顺应自然的空间选址

屯军定居之初,鲍福宝将村落的位置选在一系列正断层阶地之上。鲍家屯村北2km左右有一条东西方向的大断裂带,北边的地块相对上移,因此这片区域具有西北高东南低的地势,背风向阳,日照充足。鲍家屯和周围村落的人将村落之北的高地称为“神仙山”,将村落和山之间的关系称作“神仙撒网”。聚落的具体选址遵循“靠山不近山,恰水不傍水”的原则。既保障了村落的用水需求,又避免了山洪暴发和河流水位变化对建筑实体和日常生活造成影响。

贵州多山,具有典型的喀斯特地貌。这种地貌“地无三尺平”,其所包含的各类微地貌中,最平坦的就属峰林洼地。喀斯特地区的岩石可溶性强,容易被降雨和河流侵蚀。流水的下切侵蚀作用受侵蚀基准面限制,侵蚀的深度有限。经历一定时间的累积,会形成一幅相对平坦的地块,称为喀斯特峰林洼地,适宜聚居耕作。由于风化程度的差异,洼地上留存着的未被完全侵蚀的岩体就形成了喀斯特峰林。这种峰林的形态受河流控制,峰脊往往平行于河流的走势连续分布,山头间的空间深而窄,形成一种天然的军事要道和防御关卡。鲍家屯作为军屯,坐落在峰林环抱的洼地之上,鲍家屯人称周围山林为“外八卦”。

喀斯特地区的土壤以贫瘠为主要特征,然而鲍家屯的农田土壤却比较肥沃。原因是喀斯特高山地区流失的土壤堆积于喀斯特洼地,形成区域内较厚的土壤层。鲍家屯农田具体选址于水量丰沛的乌江流域—型江河中游S形转折处的凹岸。河流凹岸由于地转偏向力的作用,往往成为被定期溢出的河水所滋润的肥沃之地。在如此水土条件下,鲍家屯自然有了发展农业的机会。鲍氏先祖秉承传统风水观规划选址,却和现代地理学不谋而合,足以看出其智慧之处。

2.3.2 因地制宜转危为安的水资源利用

鲍家屯始祖来自安徽歙县棠越村,这个江南村落自古就传承着卓越的理水智慧。在如今的棠越村,也存在一个农田水利系统,渠首有分水坝,名为大母堨。大母堨将上游灵山河的水分流至棠越村的农田里,下游有一个尾部调节工程,这个系统中的分水坝上设有许多龙口[9]。鲍家屯的水利坝田系统正是调北征南时期棠越村的人员迁徙和技术传播的成果。

鲍家屯始祖首先在地表水资源紧缺的贵州喀斯特洼地上,选择了河道转折处作为渠首。究其原因如下:河水有向河流凹岸一侧溢出的趋势,这种趋势往往导致凹岸泛洪,蕴含着隐藏的危险,然而鲍家屯始祖却化危机为契机,故意选在河流转弯处,开水渠,分河水,顺势导流,抬高水位。这样一来,有洪泛隐患的水便巧妙转化成了滋润良田的灌溉之水。

屯堡人有民谣曰:“要叫地下水抬头,不叫地下水白流;修好水利甜万年,百日无雨也丰收。”此中蕴含的是防止水土流失的生态智慧。由于喀斯特地区的地下岩层裂隙丰富,地下溶洞发育完善,喀斯特地区的水系往往呈现地上河和地下水互相交织的模式,体现在地表上,就是一幅河流忽断忽现、明暗相间的景观。因此,屯堡人利用水资源的原则就是:留住出露地表的地下水,避免地上河向地下渗透。鲍家屯始祖在型江河上,选了一处地下水出露流量高达1.25m3/s之处,开挖新河道,筑坝围潭,名为“驿马堰”,相应的水坝和出水口就称为“驿马坝”和“驿马井”。河水水位在这里被抬高,水被灌入新挖掘的河道中供农业灌溉之用,此为“地下水抬头”。而为了避免“地下水白流”,鲍家屯人开挖的新河深度也很有讲究,既能满足农业灌溉对水流的流量要求,又不引起河水下渗流失。因此新河的河床尚未深及基岩,淤泥质的河底隔离了基岩的裂隙,保证了水资源的充分利用。

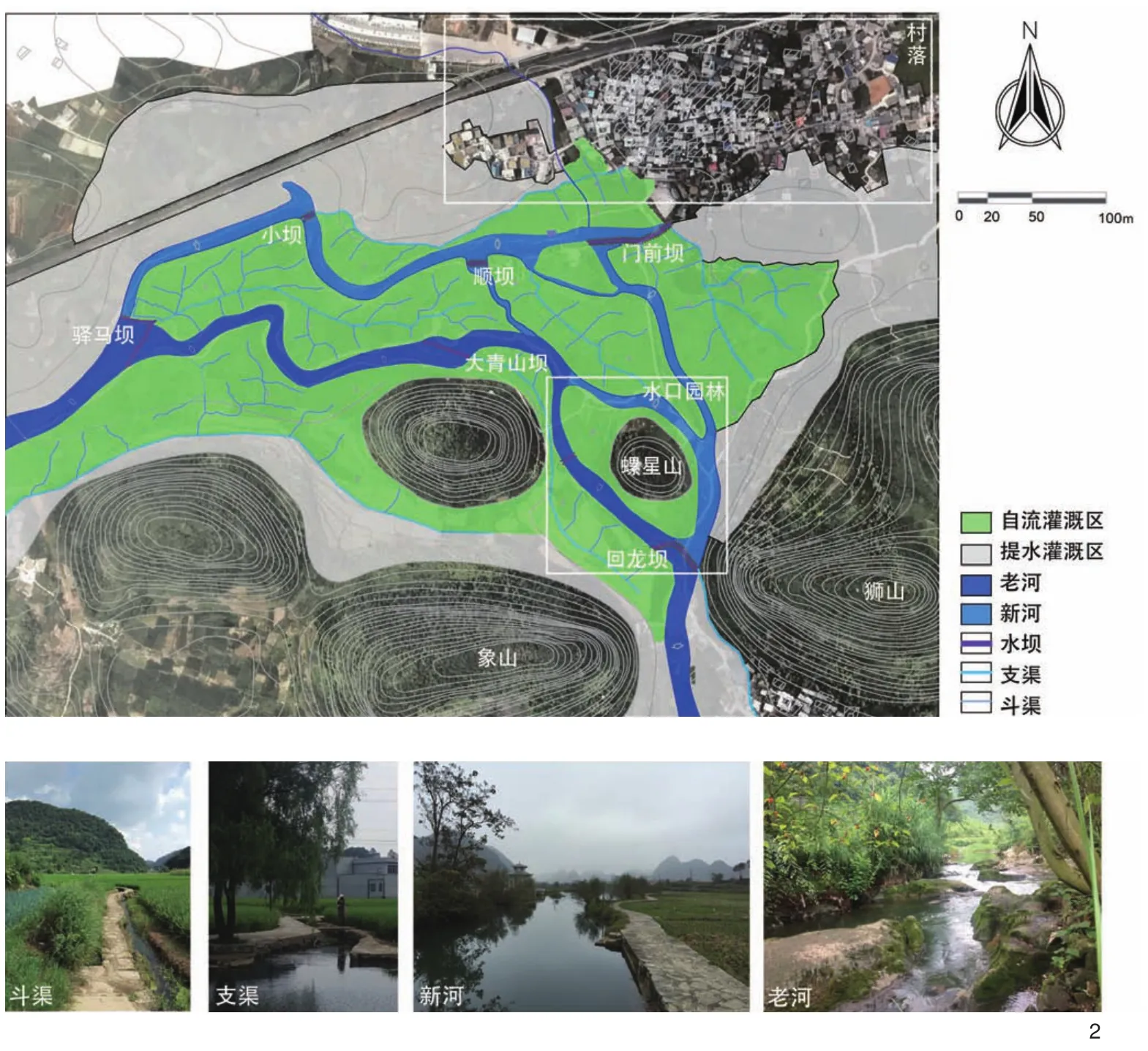

鲍家屯的始祖也采用了许多方法来提高水利设施的安全性。所有水坝的基底直接建在基岩之上,非常稳固。水坝均用坚固的长方体石块干砌而成,石块排列的方向是竖向而非横向,鲍家屯人称之为“立马石”,蕴含着“干砌石”的原理,结构结实,不易被水冲垮。在水泥出现以前,鲍家屯人在坝体表面以黄泥巴混合石灰勾缝,这种材料具有一定透水性,使河道维系常年过水流量,具有更长的工程寿命。整个水利系统中,受冲击力最大的就属“回龙坝”。“回龙坝”是鲍家屯区域最下游的一道坝,新河、老河汇流于此坝前,冲向“回龙坝”,而此坝的主要作用是拦截水流,围合“回龙潭”,将水资源留在鲍家屯(图3)。可以说“回龙坝”一毁,鲍家屯灌溉用水便急剧减少,因此保障“回龙坝”的安全至关重要。鲍家屯始祖巧妙地以优美的曲线形坝轴线,延长了“回龙潭”的过流长度,有效地减少了坝顶的单宽流量,降低了垮坝风险。传统的理水行为巧妙地蕴含着现代工程原理。

2.3.3 一劳永逸、垂拱而治的农业灌溉

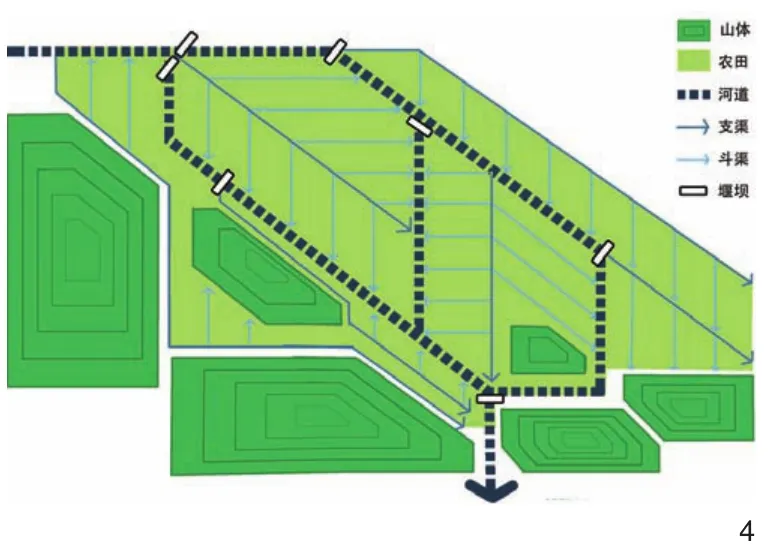

鲍家屯人借助了水的重力作用,利用8座(现存7座)形态、高差各异的堰坝工程,实现系统化的自流式灌溉功能。村西头的“驿马坝”是第1道坝,由一道长坝和一道短坝组成,2道坝呈“L”形,坝前形成蓄水的水仓。短坝是灌溉坝,抬高河流水位,让水进入新河。新河上的“小坝”“门前坝”和老河的“大青山坝”用于灌溉,均从坝前水塘的一侧引出一条灌溉支渠,利用地势高差补偿输水过程中的水头损失,灌溉一个高程范围内的农田,形成“一坝、一水、一田”的格局。而渠水流入农田后再被分出若干斗渠,斗渠沿着每块田地一侧流过,斗渠和田地之间设有豁口,使水得以灌溉田地。这种自流式灌溉系统呈现出独具特色的景观模式(图4)。

型江河的水量不稳定,枯水期和丰水期呈现完全不同的2幅景象,汛期水势迅猛,常有洪泛风险。鲍家屯人通过2道泄洪坝来解决这个问题。“驿马坝”的长坝是第1道泄洪坝,当型江河来水迅猛时,“驿马堰”中大部分多余的水可翻越长坝泄入老河,防止洪水直接淹没稻田。新河和老河之间又通过“顺坝”开辟了一道泄洪渠,在汛期,灌入新河的多余的河水翻越“顺坝”,汇入老河,使新河得以维持稳定的水位。当地人称“人给水让路”。在枯水期,由于7座坝,尤其是“回龙坝”,具有拦截作用,两河各河段的水量仍能维持在合理水平。

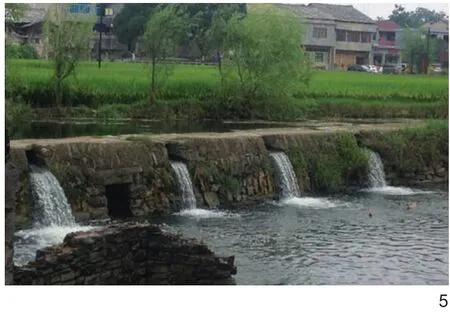

3 回龙坝The Huilong Dam

4 鲍家屯水利坝田景观模式The pattern of dike field landscapeof Bao's Village

5 龙口The Longkou (gap section)

由于大西桥镇区境降水量年变化率大,季节性分布不均,干旱、风雹连年交替发生,或一年之中多次发生,对农业生产造成很大威胁。每个水坝分水的水量必须是可调节的,鲍家屯祖先设置了“龙口”(图5)。除了“回龙坝”以外,每道坝都有一个低龙口和若干个不同深度的高龙口。高龙口调节上下河段水量,低龙口用于紧急情况下迅速排水,不同情况下可将水位控制在不同高度。低龙口位于水塘底部,还有排沙清淤的功能。从明朝至20世纪70年代,坝身和水渠的石头缝是用黄泥巴封堵的,由于螃蟹侵蚀黄泥巴,因此每年要打开低龙口,排清上游的水,重新糊上黄泥巴,进行“岁修”。20世纪70年代以后,坝身改用混凝土浇筑,低龙口的功能就因此弱化。

坝的高度是鲍家屯祖先经过反复调整而确定下来的,目的是把每个高程上分到的水控制在合适的量度上,这样仅凭“龙口”和豁口的调节就可以实现长期灌溉,省心又省力。当地人称豁口调节为“脚扒黄泥来灌溉”。在没有精确计算工具的年代,鲍家屯始祖和其后人运用反复实践所得的经验认知,创作出堪比现代工程师作品的灌溉系统。

鲍家屯人巧妙地利用河水翻越堤坝产生的势能,设置水碾、水磨作为鲍家屯重要的公共基础设施,免去了手工磨米的劳动。鲍家屯兴盛时共有7个水碾房, 分布在堤坝下游,对稻米各类谷物进行冷加工。灌溉系统设计的智慧不仅满足村民的生存之需,还滋养着村民的生活。以前,沿着水碾房旁边的小路顺水而行,可看到人们按照挑水、洗菜、洗衣的顺序用水。炎热的夏天,水牛在水中消遣,成群的鸭子在水塘柳荫下嬉戏。

3 结论

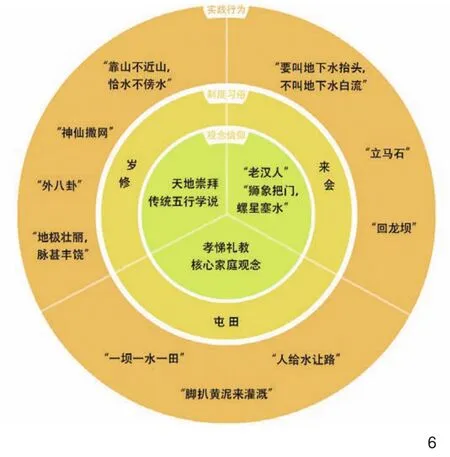

本文从观念信仰、制度习俗、实践行为3个层级,对鲍家屯喀斯特农业景观的传统生态智慧进行梳理。用圈层体系可以表示鲍家屯喀斯特农业景观的传统生态智慧体系(图6)。

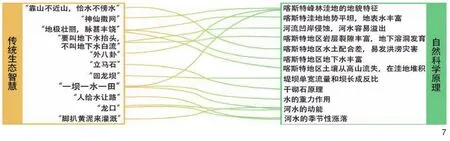

传统生态智慧具有科学性,今天用现代科学的眼光,不难对鲍家屯喀斯特农业景观的传统智慧的合理性做出解释(图7)。因此,和自然科学知识一样,传统生态智慧也可以作为乡村景观规划的理论依据。

和自然科学知识相比,传统生态智慧有以下2个方面优势:一方面,传统生态智慧在解决具体的生态问题时更有效。生态智慧的本质在于对自然生态的巧妙利用与精心维护,这种自然管理方式在历史上被长时间反复验证,行之有效。其由本地社群直接执行,可以及时获得反馈并进行调节,趋于灵活。

另一方面,运用传统生态智慧有利于本土文化的动态保护。生态智慧具有文化性,蕴含着亲密的人地关系,维护着社区的本土性、凝聚力和自豪感。本土文化是赋予乡村独特性和吸引力的关键所在。从本土文化中汲取的生态智慧,借鉴到乡村景观设计中,是一种社区参与的途径,对乡村规划意义重大。

作为景观的内在动因,传统生态智慧维持着鲍家屯水利坝田系统可持续的运作状态,创造了协调的景观。任何一种传统生态智慧的消失对于生态保护来说,都意味着损失了一套高效的生态保护理念和技能。从传统生态智慧的保护意义可以看出,生态保护是一个文化行为。

6 鲍家屯喀斯特水利坝田景观的传统生态智慧体系The traditional ecological knowledge system of the Karst dike field landscape of Bao's Village

7 鲍家屯喀斯特水利坝田景观传统生态智慧的科学解释The scientific explanation for the traditional ecological knowledge system of the Karst dike field landscape of Bao's Village

致谢:

贵州省安顺市申遗办、市旅发委、鲍家屯村委员会为调查提供了协助,同济大学杨晨、王溪、李易、程安祺、李璟昱参与了调查,在此一并致谢。

注释:

图1详见参考文献[5];图2、4、6~7为作者自绘;图3、5为作者实地拍摄。

[1]珍妮·列侬, 韩锋. 乡村景观[J]. 中国园林, 2012,28(5): 19-21.Jane Lennon, Han Feng. Rural Landscapes[J]. Chinese Landscape Architecture, 2012, 28(5): 19-21.

[2]高凯,符禾. 生态智慧视野下的红河哈尼梯田文化景观世界遗产价值研究[J]. 风景园林,2014(6):64-68.Gao Kai, Fu He. Research on the World Heritage Values of the Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces from the Perspective of Ecological Wisdom[J]. Landscape Architecture, 2014(6): 64-68.

[3]Sauer C. The Morphology of Landscape[J]. University of California Publications in Geograpgy, 1925, 2(2): 19-54.

[4]Duncan J S. The city as text: the politics of landscape interpretation in the Kandyan Kingdom[M]. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004: 181-198.

[5]Berkes F, Colding J, Folke C. Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management[J].Ecological Applications, 2000, 10(5): 1251-1262.

[6]任兰兰,王良范. 屯堡文化中的生态伦理思想探析—以安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村为例[J]. 贵州民族研究,2014(7):81-84.Ren Lanlan, Wang Liangfan. Thought of Ecological Ethics Tunpu Culture: Take Town Baotun, Daxiqiao, Xixiu Distric,Anshun City as an Example[J]. Guizhou Ethic Studies,2014(7): 81-84.

[7]杨友维,鲍中行,唐明英,等. 大明屯堡第一屯——鲍家屯[M]. 成都:四川教育出版,2008:30.YANG Youwei, BAO Zhongxing, TANG Mingying, et al. The first Tunpu Village in Ming dynasty: Bao's Village[M]. Chengdu: Sichuan Education Press, 2008: 30.

[8]孙兆霞. 黔中屯堡农耕社会合作机制及价值研究[J]. 中国农业大学学报:社会科学版,2016(3):56-65.Sun Zhaoxia. Research of Tunbao Farming Community Cooperation Mechanism and Its Value[J]. China Agricultural University Journal: Social Sciences, 2016(3): 56-65.

[9]严奇岩. 古水利工程何以 600 年不衰—安顺鲍屯古水利考察记 [EB/OL].(2012-06-11)[2012-11-11]. http://karst.gznu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContent Url&wbtreeid=1190&wbnewsid=1169.Yan Qiyan. How ancient irrigation project endures 600 years: A study report on Bao's Village Ancient Irrigation System, Anshun [EB/OL]. [2012-06-11][2012-11-11]. http://karst.gznu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContent Url&wbtreeid=1190&wbnewsid=1169.