《东海云台山图》石刻考

2018-01-05薛丽丽

◎ 薛丽丽

《东海云台山图》石刻考

◎ 薛丽丽

东海云台山位于江苏省连云港市,由锦屏山、南云台山、中云台山、北云台山及连岛5条山脉组成,有大小山峰236座。云台山古在大海中,至康熙五十年(1711)始与陆地相连。云台山古树参天,奇石幽洞,名胜古迹众多,景色清新秀丽;雨游云台山,更是云山雾海,烟雨朦胧,别有一番滋味。自古便是旅游胜地,有“东海第一胜境”的美誉。千百年来吸引了无数文人墨客、官吏士绅畅游于此,留下了大量诗词歌赋、碑刻碣石。清黄申瑾的《东海云台山图》石刻即是其中佳作,并对后世影响深远。

一、《东海云台山图》石刻基本情况

《东海云台山图》为清代画家黄申瑾所作,并镌刻了一组石刻。据黄申瑾石刻中《记言碑》载:“(石刻)兹扵丁巳冬,砻刻工竣,计东海云台前顶胜境图一,东海云台钟鼎胜境图一,小图二十四,记言四,共碑石三十。”

(一)东海云台前顶胜境图

碑石已遗失,但存有拓片。拓片长130厘米,宽62厘米,题名“勅赐东海云台胜境”,楷书。落款2行“大清乾隆二年丁巳冬月金陵弟子黄申瑾熏沐敬摹”“石工王遇胜□刊”。左下方有题记,5行,满行24字。内容为:“板浦场距云台山足五十里,必舟渡,始达山。近年来积沙成路,徒步可登。申瑾晨至场市,遥望山势浓秀,意欲摹图以表胜境。寻以故将归,夜忽抱心痛之疾,两日夕不愈,因发愿摹图默告,毕而疾旋瘳,诸凡祈求,屡有征验。今已绘图勒石,计前后经营数载,始得告竣,凡我善士捧图敬礼,无敢亵梫,必有响应之报。”记叙黄申瑾游览至云台山时,倾心于云台山山色,准备将此胜景绘成图画,但在回金陵前夜突发心痛之疾,两日不愈,后发愿祷告竟有好转。于是,开始绘图镌石,经过几年的努力终于完成。石刻采用细腻流畅的阴线刻法,用传统山水画技法描绘出云台山前顶胜镜全图。画卷主体为云台山主峰实景,正中三元宫建筑群依山而建,门殿、正殿、藏经阁等殿堂顺山势逐层立于前顶正面;山中遍布殿台楼阁、奇峰怪石,上写望日楼、清风顶、玉皇宫,左为南天门、屏竹社,右有延幅观、水帘洞,下绘九龙桥、海清寺与阿育王塔。环山三面绘有苍茫大海,波翻浪涌、海涛阵阵,山下右下方画有黑风口渡口,盐池盐场、田庐村舍、运盐河等。整幅画面层次分明、勾线空灵,彰显了云台山起伏连绵、气势恢宏、山海相连的奇幻景象,给人以如临仙境的感觉。

(二)东海云台钟鼎胜境图

碑石仅存碑首部分,另存有拓片。拓片长135厘米,宽62厘米,碑首楷书横写“东海云台钟鼎胜境图”,所存内容无文字无落款。《记言碑》中载有“山面东南,自足至顶二十余里,前一峰名前顶,背名后顶,左侧名钟鼎,最后为法溪”。又据《云台新志》“延福观,赵续志即东磊……今案,延福观一名钟鼎,土人呼为中顶,一名南磊”。故而,此碑所刻云台山左侧胜境图,即东磊延福观及周边胜景。画卷同样为阴刻风景图,整幅拓片十分模糊,依稀可见正中坐落云台道教胜观——延福观建筑群,周边怪石嶙峋,山下碧浪滔天。

(三)二十四景分图

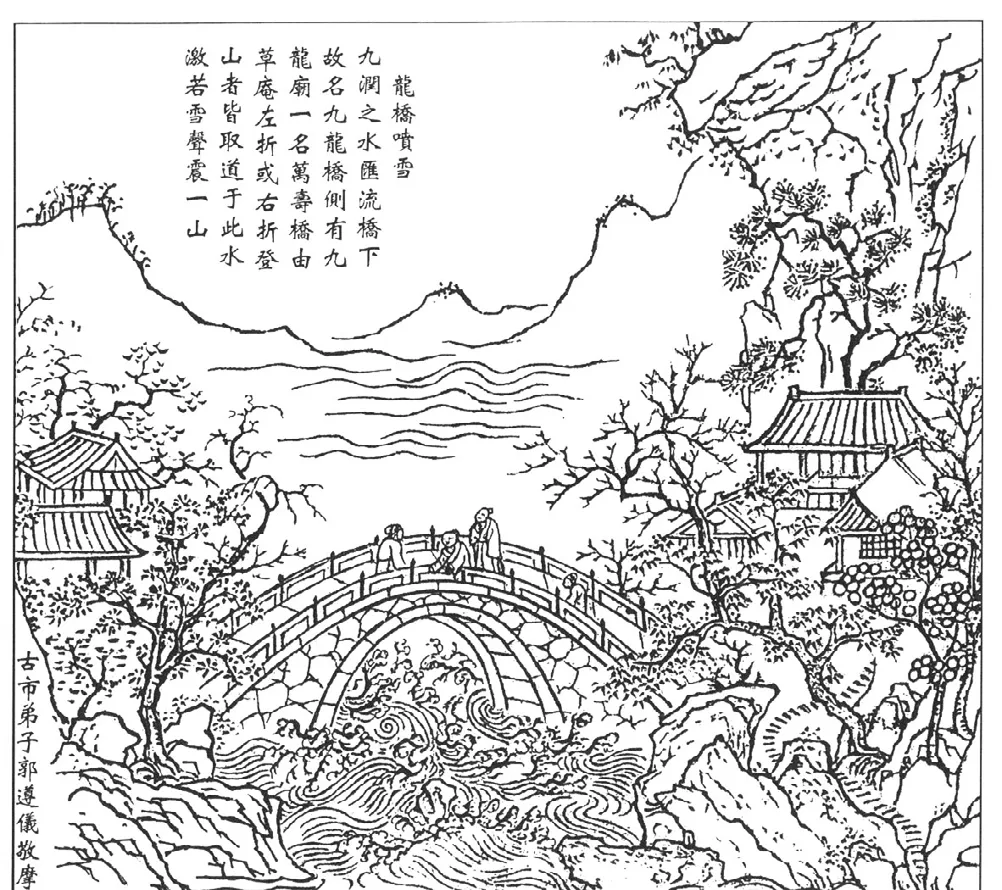

即“云台二十四景”石刻,云台山分景图,是黄申瑾在云台山胜境中选取了24处分别加以描绘。即盐池汇宝、沙堤接引、云村钟瑞、塔影团圆、云护天门、九涧争流、龙桥喷雪、云台铺海、红涛浴日、后顶观潮、屏竹松风、天通一线、石枕流泉、别峰桃雾、万岭飞雪、东磊奇石、平台水月、潮吞双岛、斗阁邻天、丹洞花光、龙潭风雨、屏山叠翠、仙桥霁雪、风馨云钟。

碑石规格基本上一致,长约35厘米,宽32厘米,厚3.5~4厘米。碑右下方镌有“一”至“廿四”的序号。碑石皆刻有碑文,楷书,各碑行款字数不一。《云台山志·胜迹》载有全文,在此不一一叙述。屏竹松风、斗阁邻天两碑还镌有题记未见记载。《屏竹松风碑》题记为“雍正乙卯秋,古沛郭钦仪同七弟宣仪过金陵访友黄子讳申瑾者,得瞻所绘云台山图并二十四景草本,叩得其。故钦仪等学步未能抒诚有志,因照草本各绘一页修工镌石附于图末。”《斗阁邻天碑》题记为“昌谦辈乆从黄子讳申瑾者游,观其素□□有古风而胸怀潇洒,时寄情于笔墨间,故大帝默付以云台山图之任焉。其绘图勒石竭蹶趋事者,数易寒暑。谦等幸向往之,有志愧学步之未工,亦敬摹数版,共襄一时胜事,非敢云助也”。两碑题记皆记叙了落款者感叹于黄申瑾绘图刻石的举动,并与之共同镌刻碑石的经历。《云台二十四景》石刻都是以风景图为主体,并刻有四字景观名称与景点简介等内容的碑文。风景图以阴线绘出各景点的秀美风光,线条简洁明了,画面舒朗俊秀,主题意境浓缩其中;简介多则六七十,少则十几字,概述景点的地理位置与情况。二十四块石刻大多都有落款,且各碑落款者几乎不一。

(四)记言碑

碑石有两块,分有四部分,每部分首行下镌有数字。碑石长65.5厘米,宽32厘米,厚4.5厘米。首行楷书“东海云台山图说”,正文每部分18行,满行18字,总计千余字。文末落款2行“乾隆二年丁巳冬月”“金陵弟子黄申瑾熏沐并识”。《云台山志·艺文》载有《记言碑》碑文,记叙了云台山地理位置、海州历史沿革,以及黄申瑾绘图刻碑的原因、期间的遭遇、筹措镌刻碑石相关事宜的经历。还记叙了自己或家人生病,默告绘图刻碑之愿即有好转,几次受神明感召,遂感三元大帝之灵,由此而产生的各种心态和感悟。

黄申瑾自撰《记言碑》所载名称、数量与保存下来的碑石、拓片等实物存有差异。《东海云台前顶胜境图》,虽无碑石,但拓片“勅赐东海云台胜境图”所绘为云台山前顶的胜境全图,落款、题记内容可与《记言碑》相印证,故推测《勅赐东海云台胜境》应该就是《东海云台前顶胜境图》。《东海云台钟鼎胜境图》,碑首题名及拓片所绘内容印证了记载与实物相符。小图二十四,即“云台二十四景”,数量与名称并无疑问。“记言四”,碑石虽自有题名,但为与黄申瑾全部石刻相区别,名称仍采用“记言碑”。然碑石数量并非四,实则仅有两块,分有四部分。因此,黄申瑾石刻名称与数量应为:勅赐东海云台胜境碑(即东海云台前顶胜境图)一块、东海云台钟鼎胜境图碑一块、分图二十四块(即云台二十四景)、记言碑二块,共计二十八块。

二、石刻流传经历

雍正七年(1729),金陵画家黄申瑾行至海州板浦,得见云台山“矗然天半,水光环匝,奇突苍秀”,又闻三元大帝降生于此,便萌生登山拜谒、绘制胜境的想法。但由于酷暑疲倦未能成行,谁知回金陵前夜突发心痛之疾,疼痛难忍,到了第二天晚上愈发严重以致无法站立。他开始怀疑是三元大帝惩戒他食言所致。于是,他面向云台山方向叩拜默告来年一定完成誓言。说来奇怪,病竟然痊愈。回到金陵后,凡有不适之时求之必应,黄申瑾便深信三元大帝之灵。雍正八年,他正准备出发却遭遇洪水泛滥,家园被毁,亲人多病,未能如愿。直到九年春,黄申瑾再抵云台山,由老山僧子兰引导,遍游诸山名景。云台山“老木槎枒、飞泉喷泻,琼宫瑶宇,海波涌日而升,云天罗海而没”的景象令黄申瑾怡心悦目,惊喜不已。即刻,着手绘制《东海云台山图》。然图绘成后,黄申瑾虽倾其所有,但仍感势单力薄。他便沐浴焚香再次祈求三元大帝,在梦中得其指点。于是,黄申瑾下山拜会了海州知州李公,又在淮南得监司夏公支持。几年间,黄申瑾奔走于各地,找寻愿共承此事之人,筹措刻碑镌石事宜。至乾隆二年,全部石刻终于镌刻完毕。次年春,碑石被运至花果山三元宫,嵌于大殿两廊,共耗资白金百数十两。

据1936年《连云一瞥》记载,石刻自乾隆二年嵌于大殿后,至1936年仍完好存放于三元宫,直到抗日战争爆发。1938年5月,日军大举进攻连云港,三元宫建筑群遭日军飞机多次轰炸,花果山僧众奋起抵抗日军。1939年日军分兵四路围剿三元宫及所属寺庙,捕杀抗日僧众,纵火焚烧寺院,三元宫16处院所217间殿阁庵堂全部化为灰烬。(连云港市花果山风景区管理处,《花果山志》)《东海云台山图》石刻也未能幸免,随殿倾而遭毁。之后,二总图遭人磨平并遗失,推测应是毁于文化大革命时期。当时连云港地区众多石刻都遭到毁坏,三元宫作为封建残余的典范必是重点,很有可能遗址再次遭到破坏。如今,石刻或毁坏或遗失,甚为惋惜。

三、文献记载的考证

自清乾隆至民国,在所能查阅的连云港地方文献中有5部提到黄申瑾石刻。清乾隆三十七年《云台山志》“胜迹”卷末载有“附黄申瑾图二十四景,有石刻在三元宫殿壁”,其后《二十四景碑》正文辑录于此;“艺文”卷辑录了《记言碑》碑文,书中并未提及黄申瑾石刻情况。嘉庆十八年《嘉庆海州直隶州志·金石录》仅有“云台山二十四图,乾隆二年江宁黄申瑾摹勒”十余字。道光十六年《云台新志》“胜迹卷”载有《二十四景碑》正文,“金石卷”记有“云台二十四图,乾隆二年江宁黄申瑾摹勒”,石刻本身记载也是十分简单,且未见辑录《记言碑》碑文。光绪二十二年《朐阳纪略·天部·云台山记》仅提及“黄申瑾图二十四景”,未有其他叙述。《连云一瞥》载“由此再升数十级到三官殿,两廊嵌石。有黄申瑾云台二十四景图二十四块、云台全图二块、并跋二块,姚陶行书游云台记八块,谢元淮重修云台山碑铭,均完好。”

由于体例所限早期地方文献关于黄申瑾石刻本身情况的记载都极为简洁,仅《连云一瞥》较为详细且准确地记录了石刻的地点、数量、名称等情况。而关于碑文《云台山志》与《云台新志》虽有记载,却不完整。

(一)两总图

两云台全图的碑文几部志书均未见记载。如今,两块碑石皆已遗失,幸存有拓片。《勅赐东海云台胜境碑》刻有文字,《东海云台钟鼎胜境图碑》则无文字。

(二)云台二十四景

石刻每碑皆刻有文字:四字景观名称、景点简介,21块碑有落款,两碑刻有题记。文献中《二十四景碑》碑文是有记载的,但仅是景观名称与景点简介。其中有七块碑记载有误,或缺或错共11处。即《盐池汇宝》:“登山者必宿”无“者”字;“岁产百万金钱”中“产”应作“出”。《沙堤接引》:“始有道直接山巅”中“有”字后缺一“陆”字;“永绝风波不测之患”后遗漏“此皆神力默佑所致也”9字。《云护山门》:“云气卷舒”应作“云气舒卷”。《九涧争流》:“声韵冷然”中“声”应作“清”。《云台铺海》:“觉人山云海”应为“觉山入云海”;“累月经时不得见者”应为“经月累时”。《后顶观海》:最后遗漏“洋中一山距此二百余里名神山”13字。《石枕流泉》:“欹卧崖下”中“下”应作“上”;“水从石罅缝而出”中“从”字后缺一“卧”字。

而《屏竹松风》《斗阁邻天》两碑题记及各碑的落款未有辑录。题记从其他人角度讲述参与此事的经历与看法。同时,印证了《记言碑》中相关记载,对文中“跋涉各郡,复托绘事,日与诸缙绅先生周旋,幸蒙神佑,因得共勷善举”进行了补充。落款,志书是不予记载的。但黄申瑾石刻落款者多达二十几人,虽寥寥几字却可从中得知落款者身份等信息。

(三)记言碑

《云台山志·艺文》辑录了《记言碑》碑文,但将题名“东海云台山图记”著录为“云台山二十四景图记”,后世修志著说皆是沿用《云台山志》的记载。《记言碑》碑二右部残缺,部分文字缺失无法比对。除此之外,有5处有错,即“城东廿八里”应作“二十”;“琼宇”应作“琼宫瑶宇”;“复记绘事,日语……”中“记”应作“托”,“语”应作“与”;“运至山”应作“运石至山”。

连云港多部地方志都提到黄申瑾石刻,甚至金陵的《上元县志》中也有提及,可见《东海云台山图》在当时产生一定的影响。而其中的“云台二十四景”更是影响深远,以至于形成了后人只知“云台二十四景”,不知其他碑石的现象。“云台二十四景”之名深入人心,常被世人称颂与引用,成为连云港极具特色的文化名片之一。《东海云台山图》石刻以精美的构图,流畅的线条,将昔日海州绚丽的风貌浓缩呈现于石上。它在展现天然之美、人文之意的同时,也为后人留下了无限的财富。