挖掘育人价值 培养多元能力

——从英语应用文写作教学谈起

2018-01-04胡洁元

□胡洁元

(湖州市吴兴高级中学,浙江湖州 313000)

挖掘育人价值 培养多元能力

——从英语应用文写作教学谈起

□胡洁元

(湖州市吴兴高级中学,浙江湖州 313000)

应用文写作教学应以学科核心素养为指导思想,在教学过程中挖掘有育人价值的内容,培养学生的学习能力、语言能力、思维品质和文化品格,从而培养学生的多元能力和品质。

应用文写作;核心素养;育人价值

从2016年10月的浙江省英语新高考首次考试开始,写作部分分为两节,第一节是应用文写作。应用文是人类在长期的社会实践活动中形成的一种文体,是人们传递信息、处理事务、交流情感的工具,应用文具有目的明确、对象固定、结构清晰、语言简洁的实用性特点。在应用文写作教学中,许多教师通常在分析试题特点和写作要求的基础上,要求学生关注试题的评分准则,如要点齐全、行文连贯、结构丰富、语言准确等。这样的教学仅仅侧重于语言表达的提高,强调应用文写作的结果,而对学生英语核心素养的关注不够。

那么,在应用文写作教学中如何培养包括语言能力、文化品格、思维品质和学习能力在内的英语核心素养呢?笔者在NSEFC Book 3 Unit 1的教学中进行了探索。

一、多维度阶梯式设置教学目标 兼顾语言的工具性和人文性

该单元的主题是Festivals,话题内容主要包括节日的种类、来源、庆祝时间、庆祝方式和庆祝意义等要素,重点学习的功能意念是邀请。节日是一种民俗文化,是生活中值得纪念的日子,学生对本土节日有一定的生活体验,也颇感兴趣。结合以上话题、功能及内容特点,笔者要求学生给一名即将来校进行交流的外籍交换生Jack写一封邀请信,邀请他来参加一个中国传统节日的庆祝活动。笔者从语言的工具性和人文性角度出发设置了以下两个教学目标:

1.学生在教师的引导和同伴的合作下,能模仿范文中的语言、结构和内容完成邀请信。

2.通过学习撰写邀请信,学生能探讨邀请外籍学生参加中国传统节日活动的意义,能用英语表达自己的文化观点。

目标1指向学生的语言运用能力,其中包括目标达成所需的逻辑思维能力和写作策略,侧重语言的工具性,但局限于所输出文本的范畴以内。目标2则超越了语言知识与能力的范畴,突出强调个人修养和家国情怀,形成对本土文化的认同感和鉴别能力,侧重语言的人文性。目标1是目标2的前提,如果前者不能顺利达成,则无法完成后者的升华,因而目标的设置具有阶梯性。

二、多角度精细化解读范文 培养学生的语言能力

为了让学生能直观地发现应用文的基本框架,明确应用文的写作思路,感知和理解相关语言功能,在应用文写作教学中,笔者运用以读促写的教学方法,在课前为学生提供了一篇邀请交换生来中国共度中秋佳节的信件作为范文(见文后附录)。

读写结合的应用文教学从文本解读出发,通过解构范文的写作目的、写作内容、框架结构、语言特点等要素,使学生潜移默化地掌握写作要领,并在建构目标文本的过程中训练语言运用和思维能力。范文解读对目标文本建构十分关键,因此,笔者从以下三个方面进行多角度精细化的解读。

(一)作者的写作目的和对象是什么?他希望对象做什么?

语言能力是核心素养培养的核心。语言能力不仅包括词汇、语法、话题等语言知识,还包括语篇知识和语用知识[1]83-84。应用文有目的清晰、对象明确的特点,阅读应用文应关注语篇的人际意义。所谓人际意义指的是在话语情境中,说话人和话语接受者之间的互动关系。上述两问正是基于语篇的人际意义提出的。文本的作者和读者之间不是孤立的,而总是以一定的角色进行互动。范文中作者和读者分别以邀请人和被邀请人的角色进行着互动,作者的目的是邀请,他希望读者能做出积极的回应,即接受邀请。通过回答问题,学生能明确应用文的写作目的,从整体上把握其文体特点。

(二)作者写了什么内容来邀请对方?

在明确了写作目的之后,学生需要关注的焦点是作者在信中所写的内容。显然,学生必须围绕“中秋节”这个主题去获取信息。通过研读文本,学生能获取以下原文中的信息:falls on the 15th day of the 8th lunar month;invite you to a feast;admire the full moon等。学生获取的信息是具体的内容,缺少系统化的概括,既不利于培养核心素养中的思维能力,也很难把握范文的框架结构。因此,笔者要求学生对上述信息作进一步概括,从而获得以下三部分主要内容,即What is the date of the Mid-Autumn Festival;What it celebrates和What people do on this day。通过高度概括、推断和分析信息间的逻辑联系,学生能清晰地认识文本的框架,从而为实现对目标文本框架的构建和内容的正迁移铺平道路。

(三)作者用什么样的语言来表达内容?为什么要用这样的语言?

解读范文中的语言表达是把握作者写作态度及全文写作基调的关键,解读语言时要与作者的写作目的紧密结合。基于此,笔者设置了以下三个问题:

1.What is the tone of the letter?

2.Why does the writer have to be polite?

3.What else chunks does the writer use to get accepted?

问题1指向文本中的礼貌用语,如:I wonder if...;It would be my honor等,学生通过获取和分析这些结构能把握全文的整体基调polite。问题2指向文本的另一个与之息息相关的社交功能,也就是拒绝或接受。作者使用礼貌用语的目的自然是为了让对方接受自己的邀请。问题3在问题2的基础上进一步引导学生获取有关如何赢得接受的语块,如share with you,accompany you,you have never had before,love stories。其中,前两个语块表达了作者将陪伴被邀请人参加节日的活动,体现了作者的热情和真诚;后两个语块则反映了作者能结合语境的特点,巧妙地使用语言,使文本读上去诙谐幽默,又富有吸引力,从而增加获得被接受的概率。由此可见,解读应用文的语言必须与其文体特点相结合,写作时不能简单罗列事实,而必须考虑语言的社交功能。这是语言能力中的另一个重要层面,即语用知识。

三、多元化开放性合作探究 培养学生的学习能力和思维品质

《普通高中英语课程标准(实验)》在实施建议中指出,教师设计探究式学习活动,给学生提供自主、合作学习的空间,使其通过联想、推理和归纳等思维活动,用英语分析问题和解决问题,促进学生创新思维的发展[2]。

为了顺利开展写作活动,笔者于读后设置了以下写前讨论活动:

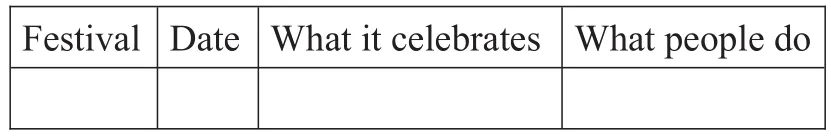

Make a list of other traditional Chinese festivals.Then choose the favorite one and discuss the following questions in the chart below:

Festival Date What it celebrates What people do

写前任务指向写作素材的积累。由于选择权归于学生,内容不固定,因此颇具开放性,教师可以组织学生开展包括师生合作、生生合作在内的多元化学习形式,集大家的智慧和力量共同探究写作素材,合理组织语言,从而为独立完成写作任务提供保障。在合作探究中,教师应侧重培养学生的学习能力和思维品质。

(一)在互动中培养主动参与语言实践的意识和习惯

作为核心素养的学习能力,不仅局限于学习方法和策略,也包括对英语和英语学习的一些认识和态度[1]85。

笔者在教学中的不固定写作话题,使学生可以自由选择自己喜爱或熟悉的中国传统节日作为写作主题,这容易产生浓厚的兴趣,而兴趣又是激发学生学习动机的催化剂,能使学生采取积极主动的学习态度,主动参与定夺话题、选择内容以及琢磨语言。主动参与的学习意识在小组互动中有时也表现为一种妥协意识,当遇到分歧的时候,学生能以达成学习目标的大局观为重做出一定的让步,使小组讨论得以继续良性运作,从而为可持续学习创造有利条件。具体地说,在后来的独立写作阶段,学生能充分利用合作学习的成果,取长补短。教师应时刻关注小组活动的进展,随时提供必要的帮助。例如,在话题和语言层面,教师可以引导学生回读范文,巩固有关表达,也可以查阅词典及相关篇章,像本单元的Reading和Using language中的文本便提供了相关话题内容。

(二)在获取和加工信息的过程中培养思维品质

作为核心素养的思维品质,既不同于一般意义的思维能力,也不同于语言能力核心素养中的理解能力和表达能力,而是与英语学习紧密相关的一些思维品质[1]85。

首先,思维品质的培养表现在辨别和加工信息的层面上。在小组互动中,学生通过各种思维碰撞,获取大量与话题相关的写作素材。小组讨论结束后,笔者要求学生必须独立去完成写作任务,学生需要对信息进行分析加工,去粗取精,而不是一味采用拿来主义,不假思索地将信息堆积到写作中去,这就是在合作学习之后进行独立思考能力的培养。此外,思维品质的培养还表现在通过获取信息提炼事物的共同特征上。在教学实践中,学生对上表的反馈有提到春节的走亲访友、清明节的踏青、重阳节的登高以及各种节日美食,如汤圆、饺子、粽子等。于是笔者借机让学生归纳这些信息所折射出的一个共同特征——family reunion。学生用英语来撰写有关中国节日的邀请信,这就要涉及跨文化交际,family reunion是学生在写作中向外籍读者传播的一个重要文化特征,是架构英语知识和中国文化的桥梁,也是本课中培养思维品质的重要载体。

四、解读写作与社会环境的联系 培养学生的文化品格

对于培养文化品格而言,尤其要注重培养学生在全球化背景下的知识素质、人文修养和行为取向,引导学生不仅能获得文化知识,理解文化内涵,比较文化异同,更要汲取文化精华,传播中华优秀文化,形成正确的价值观,做到不断自尊、自信、自强[3]。

应用文写作教学不应把写作任务作为课堂教学的终点,而应当以它为载体,探究写作与社会环境的联系,挖掘育人价值,培养文化品格。中国传统节日是一个普通的、学生熟悉的话题,那么邀请一位外籍交换生来参加节日的庆祝活动有什么意义?邀请(作者)与被邀请(读者)双方在活动上又能获取什么样的认识、形成什么样的价值观?教师可以引导学生结合当前的社会环境,深入思考写作的意义,进一步对写作任务背后隐藏的文化价值做出评价,从而帮助他们建立正确的行为取向。

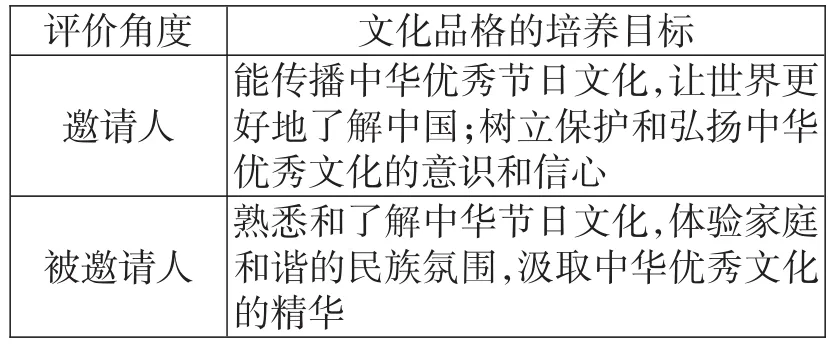

综合分析之后,立足于邀请人和被邀请人两个角度的文化品格培养目标见下表:

评价角度邀请人被邀请人文化品格的培养目标能传播中华优秀节日文化,让世界更好地了解中国;树立保护和弘扬中华优秀文化的意识和信心熟悉和了解中华节日文化,体验家庭和谐的民族氛围,汲取中华优秀文化的精华

为达成上述目标,笔者提出以下两个问题,引导学生评价写作的意义。

1.Does the invitation benefit both the inviter and the invitee?

2.What can they each learn from celebrating the festival?

笔者整合了几位学生的回答内容,呈现如下:

Nowadays,many teenagersare crazy about some western celebrations like Christmas and Valentines.In fact,there are many great cultural values in our traditional Chinese festivals such as respecting the elderly,celebrating for family reunion.So it is our responsibility not only to protect this culture,but also make it better known to the world.As for the invitee,not only can he enjoy the activities for the festival,but help spread the culture and let more foreign people know about China.

由此可见,在笔者的引导下,学生能依据所写材料发表文化性评论。通过这项活动,学生不仅能增强文化意识,又能形成对祖国优秀传统文化的认同感,从而激发传播中华优良文化的决心。

综上所述,以培养核心素养为目的的应用文写作教学指向培养学生的多元能力和品质。它不仅重视写作中组织素材、谋篇布局等必备技能,更强调以应用文写作为平台,挖掘育人价值和提升文化鉴别能力。完成写作任务并不是应用文教学的终点,而应是培养核心素养的有效途径之一。

[1]程晓堂,赵思奇.英语学科核心素养的实质内涵[J].课程·教材·教法,2016(5).

[2]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003:25.

[3]王蔷.从综合语言运用能力到英语学科核心素养——高中英语课程改革的新挑战[J].英语教师,2015(16):6-7.

【附录】

Dear Daisy,

I wonder if you are interested in spending the Mid-Autumn Festival this year with my family in China.

It is a traditional Chinese festival,which falls on the 15th day of the 8th lunar month.I’d invite you to a big feast with my family to celebrate the end of harvest.In the evening,I will accompany you to admire the full moon and enjoy the moon cake,a dessert that you have never had before.I’d also be glad to share with you some beautiful love stories about the festival.

It would be my honor if you can join us.

I’m looking forward to your reply.

Yours sincerely

Liu Ming