“天眼”之父南仁东:梦想直抵苍穹

2018-01-03陈芳

陈芳

在南仁东看来,“天眼”建设不是由经济利益驱动,而是“来自人类的创造冲动和探索欲望”。对他而言,中国需要这样一个望远镜,他有一种使命感。最懂“天眼”的人,走了。

24载,8000多个日夜,为了追逐梦想,500米口径球面射电望远镜首席科学家、总工程师南仁东心无旁骛,在世界天文史上镌刻下新的高度。9月25日,“天眼”落成启用一周年。可在10天前,南仁东却永远地闭上了眼睛。

“天眼”是我国自主知识产权作品,是世界上最大最灵敏的单口径射电望远镜。

别小看我们国家这口“锅”,它比美国最先进的阿雷西博350米望远镜综合性高10倍;比德国波恩100米望远镜灵敏度高10倍;能收到137亿光年外的电磁信号,未来甚至能捕捉外星生命信号!

就是这项工程,让外国所有的天文学家望尘莫及,就是南仁东让中国成为了世界上看得最远的国家。

“仁”他的眼中只有祖国

故事要从1945年说起,那年南仁东出生在吉林,从小到大一直都是我们现在所称的“学霸”,年纪轻轻就考入清华大学。

但他并不是一个只“读死书”的人,不仅不局限于一种文化知识,还有各种兴趣爱好。旅游、画画、物理、数学,他爱这个世界所有未知的东西。

当一个人做什么都做得很好的时候,他的选择便显得极其重要,不然便会事事精通,事事疏松。对于南仁东,他徘徊了一会儿,停在了天文学的门口。对于一个对一切事物都很好奇的人,有什么还能比宇宙未知的秘密更吸引人的呢?南仁东就这样选择了天文,并义无返顾陶醉其中。

大学优秀生、特批游学人员、国际天文专家……当天才专注的时候,没人能赶超他的步伐。1984年,他主持完成欧洲及全球十余次观测,成为全世界最顶尖的天文科学家之一。所有人都期待着他再次大显身手,但他卻选择了回国,放弃薪水比国内高300多倍的工资,就任中国科学院北京天文台副台长。

南仁东说:“在我眼中,知识没有国界,但国家要有知识。”

“痴”为“天眼”穿越一生

许多个万籁寂静的夜晚,南仁东曾仰望星空:我们是谁?我们从哪里来?茫茫宇宙中我们真是孤独的吗?探索未知的宇宙——这个藏在无数人心底的梦,他用一生去追寻。

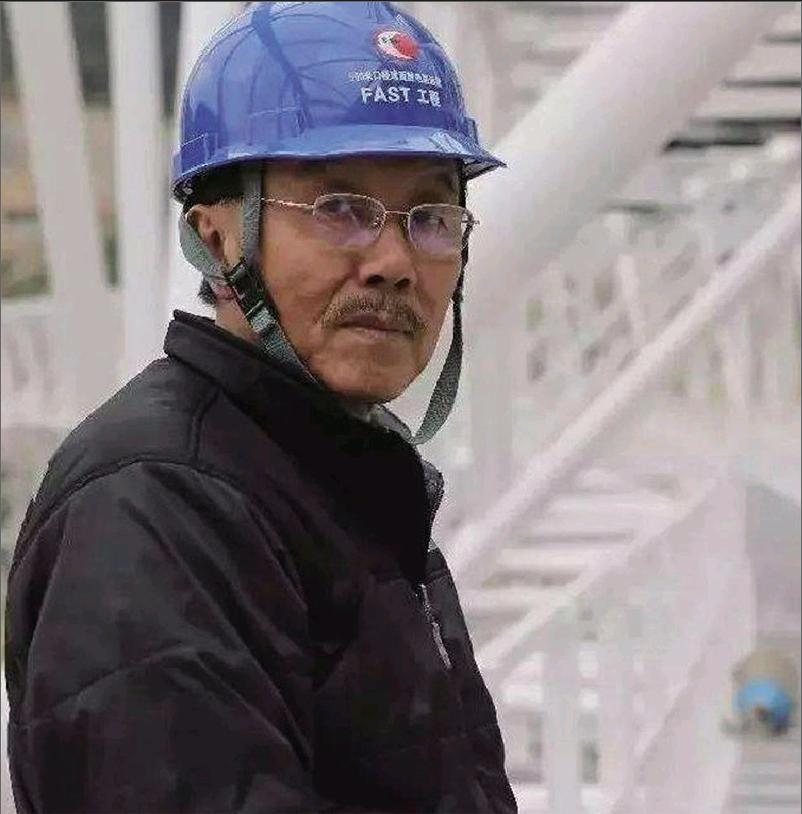

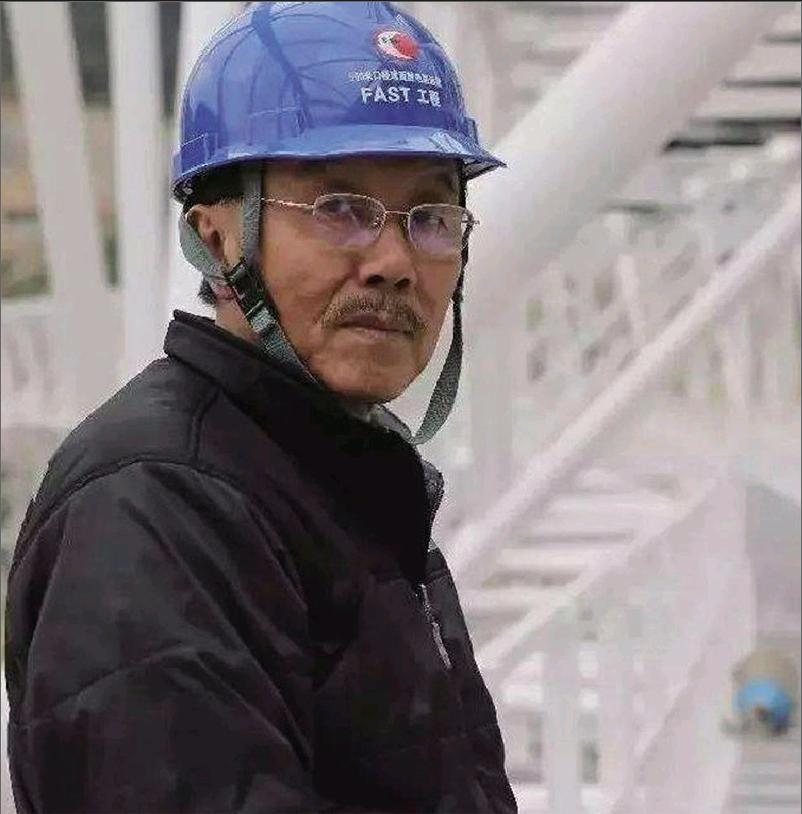

八字胡,牛仔裤,个子不高,嗓音浑厚。手往裤兜里一插,精神头十足的南仁东总是“特别有气场”。寻找外星生命,在别人眼中“当不得真”,而这位世界知名的天文学家的电脑里却存了好几个G的资料,能把专业人士说得着了迷。

两年前,已经70岁的南仁东查出肺癌,动了第一次手术。家人让他住到郊区一个小院,养花遛狗,静养身体。他的学生、国家天文台研究员苏彦去看他。一个秋日里,阳光很好,院子里花正盛开,苏彦宽慰他,终于可以过清闲日子了。往日里健谈的南仁东却呆坐着不吱声,过了半晌,才说了一句:“像坐牢一样。”

自从建中国“天眼”的念头从心里长出来,南仁东就像上了弦一样。

24年前,日本东京,国际无线电科学联盟大会。科学家们提出,在全球电波环境继续恶化之前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。南仁东坐不住了,一把推开同事房间的门:我们也建一个吧!此后他如饥似渴地了解国际上的研究动态。

南仁东曾在日本国立天文台担任客座教授,享受世界级别的科研条件和薪水。可他说:我得回国。

选址,论证,立项,建设,哪一步都不易。有人告诉他,贵州的喀斯特洼地多,能选出性价比最高的“天眼”台址,南仁东跳上了从北京到贵州的火车。绿皮火车咣当咣当开了近50个小时,一趟一趟坐着,车轮不觉间滚过了10年。

1994年到2005年,南仁东走遍了贵州大山里的上百个窝凼。乱石密布的喀斯特石山里,不少地方连路都没有,只能从石头缝间的灌木丛中,深一脚、浅一脚地挪过去。

时任贵州平塘县副县长王佐培,负责联络望远镜选址,第一次见到这个“天文学家”,诧异他太能吃苦。七八十度的陡坡,人就像挂在山腰间,要是抓不住石头和树枝,一不留神就摔下去了。王佐培说:“他的眼睛里充满兴奋,像发现了新大陆。”

“天眼”之艰,不只有选址。这是一个涉及领域极其宽泛的大科学工程,天文学、力学、机械、结构、电子学、测量与控制、岩土……从纸面设计到建造运行,有着十万八千里的距离。

“天眼”之难,还有工程预算。有那么几年时间,南仁东成了一名“推销员”,大会小会、中国外国,逢人就推销“天眼”项目。“天眼”成了南仁东倾注心血的孩子。他不再有时间打牌、唱歌,甚至东北人的“唠嗑”也扔了。他说话越来越开门见山,没事找他“唠嗑”的人,片刻就会被打发走。审核“天眼”方案时,不懂岩土工程的南仁东,用了1个月时间埋头学习,对每一张图纸都仔细审核、反复计算。

即使到了70岁,他还在往工地上跑。中国电子科技集团公司第五十四研究所的邢成辉,曾在一个闷热的夏日午后撞见南仁东。为了一个地铆项目的误差,南仁东放下筷子就跑去工地,生怕技术人员的测量出了问题。

当一个人专心去做一件事,整个世界都会为他让路,22年南仁东只做了这一件事,做中国人自己的“天眼”——FAST。一个当初没有多少人看好的梦想,最终成为一个国家的骄傲。“天眼”,看似一口“大锅”,却是世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜,可以接收到百亿光年外的电磁信号。

“狂”做独一无二的项目

狂者进取。“天眼”曾是一个大胆到有些突兀的计划。上世纪90年代初,中国最大的射电望远镜口径不到30米。

与美国寻找地外文明研究所的“凤凰”计划相比,口径500米的中国“天眼”,可将类太阳星巡视目标扩大至少5倍。世界独一无二的项目,不仅是研究天文学,还将叩问人类、自然和宇宙亘古之谜。在不少人看来,这难道不是“空中楼阁”吗?

中国为什么不能做?南仁东放出“狂”言。这是他念兹在兹的星空梦——中国“天眼”,FAST,这个缩写也正是“快”的意思。endprint

“一个野心勃勃的计划。”国际同行这样评价。

“对他而言,中国需要这样一个望远镜,他扛起这个责任,就有了一种使命感。”“天眼”工程副经理张蜀新与南仁东的接触越多,就越理解他。

“天眼”是一个庞大的系统工程,每个领域,专家都会提各种意见,南仁东必须做出决策。

没有哪个环节能“忽悠”他。这位“首席科学家”“总工程师”,同样也是一个“战术型的老工人”。每个细节,南仁东都要百分百肯定的结果,如果没有解决,就一直盯着,任何瑕疵在他那里都过不了关。工程伊始,要建一个水窖。施工方送来设计图纸,他迅速标出几处错误打了回去。施工方惊讶极了:这个搞天文的科学家怎么还懂土建?

“天眼”总工艺师王启明说,科学要求精度,精度越高性能越好;可对工程建设来说,精度提高一点,施工难度可能成倍增加。南仁东要在两者之间求得平衡,不是一件容易的事。

外人送他的天才“帽子”,南仁东敬谢不敏。他有一次跟张蜀新说:“你以为我是天生什么都懂吗?其实我每天都在学。”的确,在张蜀新记忆里,南仁东没有节假日的概念,每天都在琢磨各种事情。

2010年,因为索网的疲劳问题,“天眼”经历了一场灾难性的风险。65岁的南仁东寝食不安,天天在现场与技术人员沟通。工艺、材料,“天眼”的要求是现有国家标准的20倍以上,没有现成技术可以依赖。南仁东亲自上阵,日夜奋战,700多天,经历近百次失败,方才化险为夷。

因为这个“世界独一无二的项目”,他一直在跟自己较劲。

“野”永远保持求知欲望

南仁东的性格里有股子“野劲”,想干的事一定要干成。

2014年,“天眼”反射面单元即将吊装,年近七旬的南仁东坚持自己第一个上,亲自进行“小飞人”载人试验。这个试验需要用简易装置把人吊起来,送到6米高的試验节点盘。在高空中无落脚之地,全程需手动操作,稍有不慎,就有可能摔下来。

从高空下来,南仁东的衣服被汗水浸透了,但他发现了试验中的几个问题。

“他喜欢冒险。没有这种敢为人先的劲头,是不可能干成‘天眼项目的。”国家天文台台长严俊说。

“天眼”现场有6个支撑铁塔,每个建好时,南仁东总是“第一个爬上去的人”。几十米高的圈梁建好了,他也要第一个走上去,甚至在圈梁上奔跑,开心得像个孩子。

如果把创造的冲动和探索的欲望比作“野”,南仁东无疑是“野”的。

在他看来,“天眼”建设不是由经济利益驱动,而是“来自人类的创造冲动和探索欲望”。他也时常告诉学生,科学探索不能太功利,只要去干,就会有意想不到的收获。

南仁东其实打小就“野”。他是学霸,当年吉林省的高考理科状元,考入清华大学无线电系。工作10年后,因为喜欢仰望苍穹,就“率性”报考了中科院读研究生,从此在天文领域“一发不可收拾”。

他的涉猎之广泛,学识之渊博,在单位是出了名的。曾有一个年轻人来参加人才招聘会,一进来就说自己外语学的是俄语。南仁东就用俄语问了他几个问题,小伙子愣住了,改口说自己还会日语。南仁东又用日语问了一个问题,让小伙子目瞪口呆了半天。

即使是年轻时代在吉林通化无线电厂的那段艰苦岁月,南仁东也能苦中作乐,“野”出一番风采。工厂开模具,他学会了冲压、钣金、热处理、电镀等“粗活”。土建、水利,他也样样都学。他甚至带领这个国企工厂的技术员与吉林大学合作,生产出我国第一代电子计算器

“真”大山里的“村民”

面容沧桑、皮肤黝黑,夏天穿着T恤、大裤衩,这位外貌粗犷的科学家,对待世界却有着一颗柔软的心。

大窝凼附近所有的山头,南仁东都爬过。他很了解当地情况,仿佛他自己曾是这里的“村民”。

“天眼”馈源支撑塔施工期间,南仁东得知施工工人都来自云南的贫困山区,家里都非常困难,便悄悄打电话给“天眼”工程现场工程师雷政,请他了解工人们的身高、腰围等情况。

当南仁东第二次来到工地时,随身带了一个大箱子。当晚他叫上雷政提着箱子一起去了工人的宿舍,打开箱子,都是为工人们量身买的T恤、休闲裤和鞋子。南仁东说:“这是我跟老伴去市场挑的,很便宜,大伙别嫌弃……”回来路上,南仁东对雷政说,“他们都太不容易了。”

第一次去大窝凼,爬到垭口的时候,南仁东遇到了放学的孩子们。单薄的衣衫、可爱的笑容,触动了南仁东的心。回到北京,南仁东就给县上干部张智勇寄来一封信。“打开信封,里面装着500元,南老师嘱托我,把钱给卡罗小学最贫困的孩子。他连着寄了四五年,资助了七八个学生。”张智勇说。

在学生们的眼中,南仁东就像是一个既严厉又和蔼的父亲。2013年,南仁东和他的助理姜鹏经常从北京跑到柳州做实验,有时几个月一连跑五六趟,目的是解决一个10年都未解决的难题。后来,这个问题终于解决了。

即使在“天眼”工程竣工时,大家纷纷向南仁东表示祝贺,他依然很平静地说,大望远镜十分复杂,调试要达到最好的成效还有很长一段路。

2017年4月底,南仁东的病情加重,进入人生倒计时阶段。

知识渊博、勇于发表观点的南仁东在国际上有许多“铁哥们”。每次见面,都是紧紧握手拥抱。有一位老科学家,在去世之前,还专门坐着轮椅飞到中国来看望南仁东。

不是院士,也没拿过什么大奖,南仁东把一切看得很淡。一如病逝后,他的家属向国家天文台转达的他的遗愿:丧事从简,不举行追悼仪式。

“天眼”,就是他留下的遗产。

还有几句诗,他写给自己,和这个世界:“美丽的宇宙太空以它的神秘和绚丽,召唤我们踏过平庸,进入它无垠的广袤。”

一个人的梦想能有多大?大到可以直抵苍穹。一个人的梦想能有多久?久到能够穿越一生。

(综合摘编自《小康》《人民日报》)endprint