冷冻人:复活还只是梦想

2018-01-03佘惠敏

佘惠敏

如果你是一个科技爱好者,一定注意到在我国科学界发生的一个大事件:我国本土首例人体冷冻在山东完成。49岁的癌症患者展文莲在医院离世后,被送往20公里外的山东银丰生命科学院,保存到-196 ℃的液态氮中,等待未来某一天的“复活”。

哈?这到底是科幻还是现实?冷冻人真的能复活吗?

冷冻,让时光凝固

“现在的人体冻存还不是一个严格意义上的科学项目,世界范围内尚没有一个冷冻人复苏成功的案例。”接受采访时,中科院理化技术研究所研究员、清华大学教授、低温生物医学工程学北京市重点实验室主任刘静说,“与其说它是科学,不如说它目前还只是人类的一个美好梦想。”

虽是梦想,但就更广泛范围而言,低温冷冻保存技术却是一种可以“凝固时光”的技术。低温环境可以使活体组织的代谢活动能力显著降低。

刘静介绍,借助现代低温冷冻保存技术,人类已经可以长期保存精子、卵子及胚胎。近三十年来,人类成功实现了对成纤维细胞、脂肪细胞、肿瘤细胞、干细胞等的保存。

在该技术中,液氮是细胞冻存过程中最常用的超低温制冷剂,在-196 ℃中,细胞能够长期被保存。这或许也是展文莲被保存到液氮中的原因。

然而,量变引起质变。越简单的细胞,冻存和复苏越容易,越复杂的组织则越难。

比如冻存女性卵母细胞的冷冻卵子技术,冻存后的细胞复苏成功率低于50%。刘静表示,这主要是因为卵母细胞尺寸远大于其他普通细胞。

而对于体积再大一些的组织或器官,却只能低温短期保存,而不能冻起来。原因在于冷却液很难快速均匀地导入组织或器官内部,降温或升温时可能因其内外温差导致的应力,造成撕裂性创伤。同时,冻存组织的细胞和细胞之间容易形成冰晶,在冷冻和复苏过程中这些冰晶都会对组织造成不可逆的机械性损伤。

所以,要冻存一个生物体,“冻死”比较容易,“冻活”可就太难啦!

复苏,还从未成功

那么,用冷冻技术延长人类寿命的梦想就这样失败了吗?

“其实我们可以换个思维方向,比如说,冻死癌细胞!”刘静笑着向记者介绍,在人类与肿瘤抗争的历程中,超低温冷冻消融手术具有麻醉镇痛、止血及减少出血,能防止肿瘤扩散等优点,且副作用远低于放疗和化疗,赢得“绿色疗法”之誉。他的研究团队从17年前就开始进行这个方向的研究了。

虽然冻死癌细胞比复苏冻存人体容易得多,但科学家没有停止过对冻存生物的复苏实验。

1971年曾有研究报道,科学家采用液氮长时间保存舌蝇和白蛉并获得成功。在2007年发表的一篇论文中,刘静团队对蚂蚁进行了-10 ℃以下的冷冻复活研究。研究结果显示,对这些小家伙做冷冻处理后,某些情况下会有极小的复活率。

中科院理化技术研究所研究员饶伟做过金鱼的冷冻复苏实验。一条活蹦乱跳的金鱼浸没在-196 ℃的液氮里,很快它就“凝固”了。如果在一分钟之内把这条冻住的金鱼放进温水里,冰融化后,金鱼又能活过来游动。

这却不是真正的冻存。在液氮造成的低温环境中,金鱼体表的水瞬间结冰,但金鱼内部的心脏等要害器官并未结冰。所以短时间内,金鱼可以复苏。但如果冰冻时间略长,要害器官也结冰了,金鱼就真冻死了。

蚂蚁是远比人类低等和微小的生物,冻存温度又远比液氮温度高,冻存时间仅两天,复活率还是“百里挑一”!

可以想见,以目前的技术水平,人体放在液氮里再复活几乎不可能成功。

仿生,向自然學习

刘静表示,虽然现有的低温技术途径,对于复杂组织、器官乃至生命个体的长期冻存仍无能为力,但她说:“效法自然,发展仿生型低温保存技术,将成为今后突破传统技术瓶颈最有前景的方向之一。”

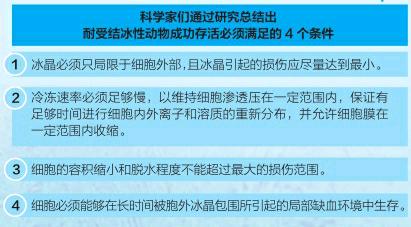

地球上的温带和寒带动物,每年都要经受冬季低温天气的威胁。按照体内是否形成冰晶,动物的耐寒机制可以分为耐受结冰性和非耐受结冰性两类。前者在低温下体内虽然形成冰晶,但能忍受并在低温下生存。后者则是体内并无冰晶形成,只是保持一定的过冷度,并由此避免低温损伤。

“也就是说,动物的耐寒性与低温程度、低温暴露时间和降温速度有关。”刘静说,动物的抗寒机理研究其实已经出现很多成果。人类对于如何实现长生已有很多梦想,冷冻人复活只是其中之一。这些梦想目前看起来距离科学实现还有些遥远,然而在追寻梦想的过程中,人类的科技水平也在不断进步。

大自然已然清晰无误地告诉人类,动物冷冻复活早已存在,人工实现此类复活是有可能的,但揭开其中的秘密却还需要时间和人类的智慧。

未来,将有无限可能! endprint

endprint