中小学校“校园女足”的生存状态及可持续性发展研究

——以武汉市为例

2018-01-03魏东强蔡其飞蒋国勤

魏东强,蔡其飞,蒋国勤,易 敏

中小学校“校园女足”的生存状态及可持续性发展研究

——以武汉市为例

魏东强1,蔡其飞1,蒋国勤1,易 敏2

本文通过问卷调查法、专家咨询法、逻辑归纳分析法等研究方法认为青少年女足运动在武汉市的中小学校开展较为缓慢。究其原因,青少年女足发展与教育、竞技体育之间的关系未理顺,导致青少年女足在校园足球的发展过程中面临困境。结合日本的“校园足球”中的青少年女足发展历史,我们认为,我们的女足后备人才培养的过程中,首要关注的是教育与足球文化的融入,其次再从竞技运动的层面来分析拓展女足的发展。

青少年女足;“校园足球”;生存状态

前言

2015年3月国务院出台的《中国足球改革发展总体方案》[1](下称《方案》)中明确指出中国足球发展的主要目标之一:中期目标,国家男足跻身亚洲前列,女足重返世界一流强队行列。2015年7月教育部等六部委出台的《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》[2](下称《实施意见》)中第二大点重点任务中提出:鼓励支持各年龄段学生广泛参与,积极开展青少年女子足球运动。

相对于男子足球运动的国家战略发展和青少年校园足球实实在在的政策、制度落实;女足的发展虽然在上述两个国家发展战略规划中有提起,但是仔细研究《方案》和《实施意见》,我们却很难从这两个国家战略发展规划中找到女足如何从青少年校园足球的普及到如何重返世界一流强队的具体的发展规划和较强的具有实践性的可操作性的规划细则。

日本的校园足球发展及日本男足夯实亚洲一流强队地位之后,日本女足也通过校园足球的发展,在扩大了本国青少年女孩子参与校园足球的人口基数之后,其竞技水平迅速达到及占据世界一流强队之列的客观事实,我们认为我们的校园足球也要承担起我们的女足发展重任,女足重返世界一流强队的国家战略势必也要从我们的校园足球起步开始。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

武汉市青少年女子校园足球活动。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

收集与校园足球及青少年女足发展的相关的国内外资料,从宏观上了解校园足球与青少年女足发展的基本动态和规律等。

1.2.2 问卷调查法

利用我校举办武汉市骨干体育教师足球专项技能培训班(2016年7月)的契机,对武汉市中小学校开展女子校园足球情况进行问卷调研,了解目前武汉市青少年女足发展的实际境况。

1.2.3 专家访谈法

通过调研中国女子足球甲级联赛(2016年6月)间隙,对武汉职业化女足发展直接相关联的官员、教练员、湖北省,武汉市教育厅(局),体育局等相关领导的访谈,从青少年校园足球女足的普及,人才梯队建设,人才输送通道的构筑等与女足发展关联的政策、制度建设上等层面上的问题进行分析研究。

1.2.4 逻辑归纳法

结合文献资料、问卷调查、专家访谈的内容及观点、看法认识等,分析武汉市青少年校园足球女足发展的现状、归因及对全国的青少年校园足球女足发展可借鉴的具有实践指导意义的观点、认识看法、合理性结论建议等。

2 结果与分析

2.1武汉市校园足球女足运动发展基本现状分析(市级校园足球发展战略规划中对青少年女足发展、定位、规划较为模糊)

武汉女足运动起源于上世纪初期;与男足运动一样,女子足球在当时的教会学校或者新式学堂(女子中学)中的体育教学课程中有过出现[3];在一定时期里,甚至还有校际间的女子足球赛事交流。

上世纪九十年代初期,受国内女足运动的蓬勃发展影响,武汉市由体育部门牵头与东西湖区教育局联合培养女足青少年运动员。从此武汉市女足运动开始受到政府、机构等各部门重视,武汉市女足的发展经历了初始阶段;到现在,武汉市东西湖女足基地培养出一批批优秀的女足青少年运动员;如马元安时期的岳敏、现今布鲁诺手下的王霜、姚伟等。

从2009年校园足球开展至今,青少年校园女足运动在武汉市的发展状况却不如青少年校园男足那样如火如荼地进行。

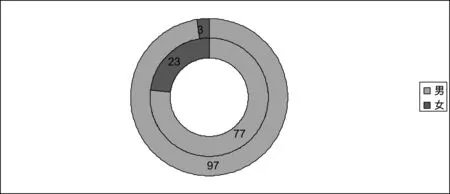

图1 武汉市15、16年教育部校园足球特色学校百分比示意图

2015年,2016年教育部公布的武汉市校园足球特色学校各39所,武汉市教育局公布的市级校园足球特色学校194所,包含了教育部指定的特色学校。从表1可以了解,15年开展青少年女子校园足球的学校占23%,16年占3%。从武汉市足球协会统计数据来看,截止2016年武汉市青少年女子足球运动员注册人数514人。这个数据与武汉市校园足球女足注册人数是一致的。这514人包含着武汉市U12、U15、U18三个年龄段的女足人口。

武汉市校园足球青少年女足特色学校主要集中在武汉市东西湖区(属于郊区县),从小学到高中(4所小学,2所初高中),从教育与竞技体育发展的角度上来分析,基本上衔接的比较科学合理;另外,中心城区学校小学布局2所,中学布局1所,高中布局1所。武汉市青少年女足发展的重点区域仍旧在东西湖区,中心城区学校开展青少年女足运动进程较为缓慢。

女足重点发展地区江苏在《江苏省青少年校园足球振兴行动计划纲要》(下称《计划纲要》)中[4],突出了青少年女足的发展方向:校园足球特色学校中经常性参与足球运动的人数女生比例应高于30%,每所校园足球特色学校都要组建校女子足球队。教育部公布的校园足球特色学校江苏省有629所,按照江苏省的《计划纲要》,校园足球女足注册运动员应该在1万人之上。

500多人与1万多人就是我们与校园足球女足发展先进地区显著对照。这500多人中我们可以培养出岳敏、王爽等国字号球员;但是就对照全国女足的整体发展态势而言,武汉女足的定位发展只能算是全国的中甲水平(2017年全运会、2019年青运会武汉女足的定位就是打进该赛事的决赛阶段即完成既定目标任务。摘自武汉市足协相关文件)。

2.2 制约武汉市校园足球女足运动发展的因素分析

2.2.1 政府决策部门对武汉市青少年女足发展影响

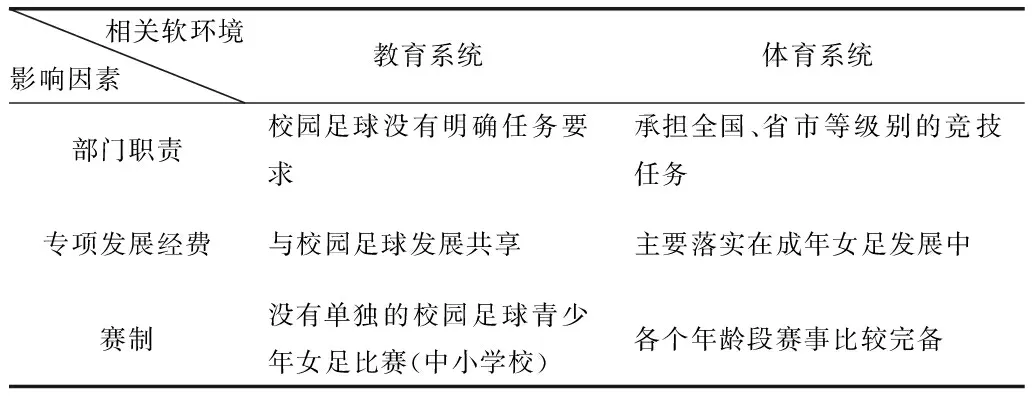

相对于近年来武汉市校园足球(男子)的运动的蓬勃发展,女子青少年校园足球运动的开展却举步维艰,其首要的原因是教育部门与体育部门在制定武汉市校园足球发展规划中,对待青少年女足进校园的态度是不明确的(见表1)。

表1 主要决策系统对武汉市校园足球青少年女子足球运动开展因素影响分析表

注:表1是结合武教体卫艺〔2015〕7号文件(市教育局 市体育局关于印发武汉市青少年校园足球工作实施方案的通知)整理出来

从表1中,我们可以了解到,在责任、经费、赛制均不健全的条件下,由教育系统领导、管理下的各级中小学校在对待青少年女足进校园的责任意识是受到影响的。由此,学校校长、体育教师、基层足球教练员在开展青少年女子足球运动的理念与意识存在滞后状态。可以说从营造青少年女子足球开展的校园文化氛围与目前日本、欧美等女足发达国家的青少年女足校园足球文化氛围是不相适应的。即便是与国内江苏、大连等女足发展先进地区的青少年女子足球运动校园足球文化相比也是存在一定差距的。

体育系统管理下的足协要实施自身的主体责任功能时,在缺少教育系统的全方位的融入、合作的情况下,只能是依靠本系统的仅有个别青少年女足基地来实施青少年女子校园足球的开展。而体育系统在得不到教育系统的配合支持下,其自身的青少年女足基地也在萎缩之中,从图1我们就已经窥见出来。

2.2.2 社会文化价值观对武汉市青少年女子校园足球开展的影响分析

如果说百年前的武汉市中小学校就已经开展青少年女足运动,那么我们认为是当时社会对新文化运动的追求与期盼;新式教育被新文化运动认同也包含西式体育(西式体育以田径、三大球等项目为主)作为一种文化植根于当时的教育发展之中;所以当时的女子足球运动在校园里具备了开展的条件。

百年后的今天,社会的发展虽已超越了当时。但社会对于青少年女性踢足球的价值认同感却未见得有一定的超越。马国义在《中国传统文化对我国女子足球运动发展的影响》[5]中谈到:民族的审美眼光是其文化观念的反应,体现了民族的价值观。班昭首先提出;“阳以刚为德, 阴以柔为用,男以强为贵,女以弱为美”,弱是指卑弱、纤弱、柔弱。这种特殊的女性文化与足球运动所需要的强烈的对抗、快速的反应、个人与群体的合作可以说是背道而驰的。

当传统文化重又植根于当今社会的大众之中时,我们就能理解生活在城市的青少年女孩子可以从社交、网络媒体上了解、关注女足、为女足点赞;但是要她们在烈日下亲自走进球场,体验足球时,她们的反应只能是拒绝。虽然青少年的体质健康问题得到学校、家庭的重视,但是让青少年女孩子的体质健康得到提升和加强的方法不止是校园足球。我们通过对武汉市校园足球特色学校的女孩子经常参与的体育项目作了一个统计(见表2)。

表2 武汉市部分校园足球特色学校普通女生课外活动参与体育项目统计表

注:表3选取了武汉市四个城区(汉口、武昌、汉阳、洪山)各三所校园足球特色学校(小学、初中、高中)作为调查对象:小学1—3年级、4—6年级,初中7—9年级,高中10—12年级分别作为年级组。每个年级组在四城区平均随机抽480名女生参与问卷调查。其中:1—3年级组回收有效问卷465份,有效率96.7%;4—6年级回收有效问卷448份,有效率93.3%;7—9年级回收有效问卷452份,有效率94.1%;10年级及以上回收有效问卷428份,有效率89.2%。

从表2中,我们直观地分析出在体育课堂教学、学校的课外活动中,受到青少年女孩子比较喜爱的体育活动集中在室内或者是个体间的对抗性不是特别剧烈的运动项目。篮球与足球属于对抗性比较激烈的运动项目,青少年女孩子选择的意愿就不是十分强烈。这与我们在体育教学过程中对于激烈对抗性项目的保守教法有一定关联;究其因是出现教学伤害后,学校、体育教师、班主任、家长对于各方面利益伤害后权衡的一个责任归属问题,即承担的主体不是太明确;因此,学校在预见会出现此类的教学问题时,采取的措施是放弃或减少篮球、足球等对抗性激烈的体育教学项目;即便有学生事故伤害保险的基本保障,学校也不愿意尝试。

其次,女孩子参与足球运动的社会认同感在城市文化中被忽视。这与我国在对女足的媒体报道中,主要强调女足队员的社会地位、职业收入等实际问题与欧美、日本等国家的女足差距有直接关联。虽然媒体寄希望通过报道来提升女足的地位及各方面的待遇问题,但是描述的直接现象,让更多的家长看到的是女足不和谐的一面;因此,城市的家长在对于自己的孩子选择将女足作为未来职业时,孩子得到的答案肯定是否定的。

这也是,青少年女足运动在武汉市开展了二十多年,为什么始终在武汉市的中心城区的中小学校开展不起来,只能是在城乡结合部区县开展的主要原因之一。

2.2.3 基层专业女足教练员匮乏是制约青少年校园女足发展原因之一

通过从报名参加2016年武汉市中小学校体育骨干教师足球专项培训班师资情况了解到,毕业于师范院系体育教育专业足球主项的体育教师及有达到二级足球运动员经历的体育教师42人,占参加培训教师(300人)的14%(尤其是小学专业足球师资更是占小学部分100人的10%,初中占其100人的15%,高中占其100人的17%)。通过与这些体育骨干足球教师的访谈,他们主要承担的校园足球任务是组建各个学校的不同年龄段的男子足球队的教学、训练比赛等。至于要组建校园女足,则很少有人听闻。

国际足联在出台新的女足的发展规划时强调,应该有越来越多的女性工作者参与到各个层面的女足发展之中;我们的校园女足的发展也需要有更多的体育专业或足球专业女性教育工作者参与到其中。但是,参加2016年武汉市中小学体育骨干教师足球专项培训班的女性体育教师的数量(小学18人,初中11人,高中5人)则反映了基层女性体育教师的匮乏。就目前的专业师资现状来分析,单从师资的数量上,是不能满足校园女足发展的基本要求的。

基于上述的分析,我们认为国际足联女足发展项目负责人布兰科[6]在谈到中国女足未来发展时的叙述是有一定价值的实践指导意义,他认为:中国幅员辽阔、人口众多,本身在推广校园足球和草根足球等方面就面临着极大挑战,足球的普及发展也需要长期持续地投入、关注。因此中国女足发展不仅需要系统详细的长期规划和执行,同时中国足球人在女足发展上的坚定信念和不懈努力也必不可缺。

2.3 校园女足可持续性发展分析研究

2.3.1 确立以促进青少年身心健康,综合素质和谐发展为核心的校园女足发展模式

足球是一个健康、积极向上的体育项目,是学校体育教育的基本组成之一。在引导我们的青少年女孩子参与到足球运动过程中,我们需要做的是要恢复足球本身的娱乐、游戏等育人的功能。不论是美国、德国、日本等女足强国,均将校园女足作为发展本国女足的基石,把足球纳入到中小学校的体育教学实践课堂之中;当参与的足球游戏、比赛的女孩子达到一个基数之后,再组织从课堂内到课堂之外的各类足球赛事,鼓励更多的青少年女孩子将足球作为改善自身体质健康,促进其自身身心和谐发展的一项具有快乐性质的体育项目。具备一定的基础后,再从其中选择热爱足球,愿意将足球作为生活一部分的的女孩子帮助她们走上职业化女足道路。

因此,校园女足发展的基点要从足球进入学校体育教学课堂之中开始。目前,我们虽然在中小学校布局了校园女足发展基地,但是主要的发展模式是通过人为的控制选拔一批有踢球意愿、潜质的女孩子,在学校里营造出一个单独的竞技体育环境;她们在这个环境里除了文化学习就是专业化的被训练,踢球,比赛等。这种模式是在目前的教育与体育没有完全和谐发展下,不得以的情况下,造成了参与校园女足基数只是一,两个队伍的人数编制;所以我们的做法如将小学应试“奥数”移植到足球里面,有饮鸩止渴之嫌。久而之,在享受不到足球的乐趣之后,教练员只能用单纯的国家荣誉、体育生享受中,高考的优惠政策等来维系她们踢球的动力。如此循环,这样的模式既违背了教育的本质规律,也是与科学的竞技体育人才培养模式相悖。这种发展模式也与我国发展校园足球的精神相违背。

只有在中小学校(小学、初中)阶段回避足球的竞技特征,突出足球的游戏、娱乐等教育功能,让更多地青少年女孩子在体育课堂教学、体育课外活动中享受到足球的快乐;整体的青少年在通过足球教育增强了健康体质,综合素质得到一个质的提升改善后,再在参与校园女足的基数达到一个大的量变基础之上,去分析研究校园女足的竞技化发展。

2.3.2 科学评价校园女足发展,鼓励高校组建高水平女足球队

校园足球从09年发展至今,从国家到地方教育、体育等部门出台了一系列相关的政策、制度、发展规划等,并且逐步做到科学,合理。使得参与到校园足球发展之中的中小学校越来越多。也会有更多的中小学校愿意参与到校园女足的发展之中。

不论是校园足球还是校园女足都面临着周期性的评价,以期能够继续拥有校园足球特色学校的牌匾。如何评价中小学校的校园足球或校园女足的工作成效是影响各个中小学校工作行为的一个指南。评价的侧重点势必会使得中小学校围绕着突出评价的侧重点来开展校园足球(校园女足)来实施。因此科学的评价,让中小学校能够以教育(体育教育)的本质核心(促进人的全面发展,促进其每个接受教育的个体的强健体魄的发展。)来开展校园足球及校园女足的工作。否则,会使得校园女足偏离她应该发展的方向,误入到为竞技而竞技的怪圈。

高校组建高水平女足运动队是中小学校校园女足发展的必然趋势。我国实施的校园足球最根本的目标是:贯彻党的教育方针、促进青少年身心健康的重要举措,是夯实足球人才根基、提高足球发展水平和成就中国足球梦想的基础工程[2]。人才培养的路径需要出口,如果说中小学校是校园女足的进口,那么高校就是培养高素质女足人才的目的地之一。组建高校高水平女足运动队也是素质教育改革的必然结果。是校园女足科学、人性化发展的具体体现,也是校园女足可持续发展的必要条件之一。

2.3.3 构筑以足球为特色的中小学校校园体育文化是校园女足可持续性发展的必然

任何形式的教育,其发展的最终需要以文化的形式来传承,来融入。在中小学校里面组织几支足球队,有一帮孩子在体育课上、课外活动时踢球,可以讲足球进了校园。但是,校园女足要得到发展,必须是这个学校或者是我们的整个中小学校甚至高校需要有一种足球文化融入到其中。

文化狭义地说是普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等[7]。足球包含着一种习惯与生活方式,当他融入到我们的各个层次的教育之中,成为青少年日常生活的一部分时,成为一种带有足球特征的生活的符号时,文化就植根于其社会(校园)之中。

目前在全国中小学校,足球进校园正成为一种常态;但是以足球为特色的中小学校校园体育文化构筑起与否,还令人期待,更不要谈以校园女足为特色的校园体育文化建设融入到中小学校之中。所以,足球进课堂是足球文化构筑的基础;只有如此,我们的青少年在体验到足球的苦与乐之后,从身心的角度才能理解足球是什么?才能将足球作为自己强身健体的生活习惯,久而之,足球与民族文化融入后,所传承的文化精髓被广大的青少年所接受,认同。

再则,强调校园足球球迷文化的营造。其原因,比赛须与观众、球迷紧密地融合在一起。我们了解的美国、日本、欧洲等国的校园足球赛事,都是有一批球迷和观众参与其中。有了球迷和观众的足球赛事才能开展的持久,并能吸引更多的青少年参与到足球运动的体验之中。否则,自娱自乐,闭门造车式的校园足球发展只是在制造足球产品,而不能作为一种文化形式在校园之中流传开来。

这样,校园女足在足球文化成为校园体育的主要特色后,方能长久不衰地开展下去;吸引越来越多的青少年女孩子参与其中,健康其中,娱乐其中。

3 结论与建议

3.1 校园足球及校园女足发展应以教育制度、内容、文化等形式融入于基础教育之中

体育作为教育的基本组成形式对青少年的成长与综合素质的培养、影响毋容置疑是无可替代的。足球是青少年喜爱的体育项目之一,进入到中小学校的体育课堂使得更多的青少年从实践中体验足球的快乐。

在为校园足球点赞的同时,我们也担忧校园足球的发展能持续多久?虽然自国家至政府相关部委以政策、文件的方式存在于我们的宏观教育规划之中,但现未成为基础教育的文化模式烙刻在教育之中;因此需要不断深化、落实国家、政府的各项规定及举措;当校园足球及校园女足在青少年的成长生活中蔚然成风成为一种生活习惯时,快乐校园足球的教育模式必将成为一种时尚,被社会认可接受,也必将融合到教育之中而可持续性发展。

3.2 女性参与到校园女足的发展之中,对校园女足可持续性发展尤为重要

目前开展校园足球活动的基层体育教师、教练员大多是男性;在发展校园女足的过程中,我们希望有更多的女性体育教师、教练员、管理工作者等融入到其中。这也是,国际足联在女足(2010—2015年)发展展望报告中提到的。

3.3 科学的评价制度是校园足球及校园女足可持续性发展的保障条件之一

如何评价各个基层学校开展的校园足球及校园女足的具体情况,是促进基层中小学校可持续性开展校园足球(校园女足)的重要保障。

评价应该避免以竞技成绩为导向,适宜地要突出各个中小学校在校园足球开展过程中的整体参与性;评价不能通过优劣的划分,削弱和剥夺开展差的学校继续开展的动力或机制。

3.4 社会公益性力量的补充、融合是校园足球(女足)文化构筑的必要支撑

参照欧洲足球强国的百年校园足球发展模式,我们认为社会公益性力量融入到校园足球(女足)之中是校园足球发展的必不可少的组成部分。

社会公益性力量包括有社区、俱乐部(政府的体育部门)、高校志愿者等。只有如此,社会的各种文化力量就融合在足球之中,为校园足球的发展起到一定价值的推动作用。

[1] 国务院.中国足球改革发展总体方案[N].中国体育报,2015-03-17(3).

[2] 教育部等6部委.关于加快发展青少年校园足球的实施意见[OL]http://www.moe.edu.cn/srcsite/A17/moe_938/s3273/201508/t20150811_199309.html.

[3] 彭义智等.武汉市志:教育志[M].武汉大学出版社,1991-12(235—258页).

[4] 江苏省教育厅等.江苏省青少年校园足球振兴行动计划纲要(2015—2020年)》的通知[OL]http://www.ec.js.edu.cn/art/2015/11/11/art_4267_183048.html.

[5] 马国义.中国传统文化对我国女子足球运动发展的影响[J].武汉体育学院学报,2006,40(1)20-23.

[6] 新华网.从校园里寻找希望——国际足联女足发展项目负责人布兰科谈中国女足发展[OL]http://sports.ifeng.com/gnzq/detail_2012_09/25/17882926_0.shtml.

[7] 覃光广等.文化学词典[M].中央民族学院出版社,1988-8(107页).

ResearchontheLivingConditionsandSustainableDevelopmentof“CampusWomenFootball”inPrimaryandMiddleSchools——TakeWuhanCityasAnExample

Wei Dongqiang1,Cai Qifei1,Jiang Guoqin1,Yi Min2

By adopting questionnaire investigation, expert survey, logical induction analysis, and other research methods, this essay points out that youth women football in primary and middle schools of Wuhan City develops slowly, which is caused by the conflict among youth women football development, education, as well as competitive sport. Considering the youth women football history in Japan, it is concluded that during the process of women football reserved talent cultivation, the introduction of education and football culture should be the initial focus, followed by consideration from competitive sport aspect.

youth women football; “Campus Football”; living conditions

G843

A

1005-0256(2018)01-0005-4

10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2018.01.003

2015年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(《基于公益性视角下义务教育阶段的”校园足球”之发展研究》(项目编号:15YJA890001)部分研究成果之一

魏东强(1966-),男,湖北武汉人,讲师,本科,研究方向:女足运动等。

第二作者简介:蔡其飞(1972-),男,湖北浠水县人,副教授,本科,研究方向:体育社会学、学校体育学等。

第三作者简介:蒋国勤(1974-),男,湖北枝江市人,教授,博士,研究方向:运动训练学、女子足球发展等。

第四作者简介:易敏(1954-),男,湖北武汉市人,中国足协A级教练员,大学专科,研究方向:女子足球运动发展。

1.江汉大学体育学院,湖北 武汉 430056

Sport College of Jianghan University, Wuhan 430056, Hubei, China.

2.武汉市足球协会,湖北 武汉 430010