2017年黑龙江省农垦地区高中语文教师网上微课设计展评活动选编

2017-12-29王凤军石利华郑红霞

王凤军+石利华+郑红霞

编者按:为进一步加强黑龙江垦区高中语文教师队伍建设,促进教师教学和现代教育信息技术应用能力的提高,黑龙江省农垦教师进修学院以“适应教育信息化与课堂教学的深度融合,促进教育教学资源共建共享,完善微课资源平台建设,提高教育教学质量”为主题,举办了“2017年垦区高中语文教师网上微课设计展评”活动。此次活动旨在深化教学改革,提升教师教育信息化与课堂教学的整合能力,进而挖掘垦区高中语文教育资源和教育研究成果,以期达到优势互补、共同进步,提升垦区高中语文整体教学质量的目的。此期,我们将选编其中的一部分,为大家以后的教学提供参考与借鉴。

此次活动以微设计、微反思、微互评这三种形式开展,以学校为单位参加,在学校选拨的基础上,上传参评教师的展示作品,参赛教师每人限提交1~3件作品,每件作品包括3个文件:微设计、微反思、微互评。

在此次教学展评活动中,宝泉岭管理局高级中学和牡丹江管理局高级中学在微课设计展示中表现突出,我们以这两个学校的展示成果为例,呈现垦区教师在微课教学中的探索与尝试。

展示一:微设计

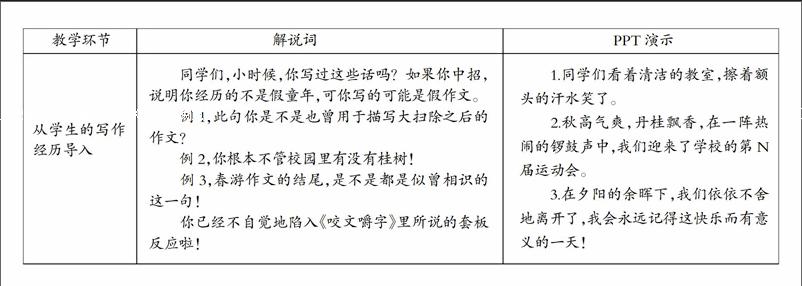

微课1:《〈咬文嚼字〉之“咬文嚼字”实例赏析》

执教者:王凤军

知识点:借鉴文本《咬文嚼字》,拓展并赏析经典实例,积累一定的阅读和写作经验。

使用年级:高二年级

学习时间:5分30秒

教学过程:

展示二:微反思

《〈咬文嚼字〉之“咬文嚼字”实例赏析》微课教学反思

王凤军

首先,本节微课的运用联系了学生实际,落实了情感目标,在提升学生的审美能力上做了有益的尝试。本节微课旨在以教师个性化的积累和筛选为起点与引子,比如在观看完微课视频之后,一组学生主动提出宋之问《渡江》中“近乡情更怯,不敢问来人”里“怯”字为什么比“切”字更精彩,其过程中的思维碰撞让学生明白了能精确表达思想的动词或形容词只有一个。

其次,本节微课激发了学生的学习兴趣和自主探究精神。微课视频通过补充炼字示例来拓展学生阅读,引发学生思考,抓住诗句中“最有特征的部分”,说看法、谈见解。可以说微课抛出的这几块小小的石头有着神奇的内驱动作用,在学生头脑中激起了层层涟漪,部分学生活跃的思维和踊跃的发言营造了轻松、民主、快乐的氛围。

同时,通过本次实践,我也感到了自身的不足。

缺少去粗取精、去伪存真的筛选。在微课设计中还是有贪多求全的做法,这其实是缺少一课一得的实践精神的表现。说起“咬文嚼字”,可选范例很多。但正是因为资料丰富,筛选意识更显可贵。如何在繁芜丛杂的示例中选取以一当十的示例让学生有所启迪、有所思索并能举一反三、触类旁通?从本节微课的实践来看,我所选的诗歌炼字示例都是我平时阅读鉴赏时很喜欢的,但趋向于意境类,就显得雷同、平面。选择范例时应角度不同、出发点各异,比如可分别从人物形象、主旨内容、思想感情、氛围意境等角度考虑,而不是只专注于一种写景类的诗歌。

另外还需注意的是,微课的内容安排和问题设置还应有梯度,还应兼顾到不同学生的层次,让每个学生都有不同程度的参与感和成就感。当然,这对教师课堂的驾驭能力也是个考验。

滴水也能生涟漪

——《由〈包身工〉学“点面结合”》微课教学反思

石利华

一、理念支撑与设计构思

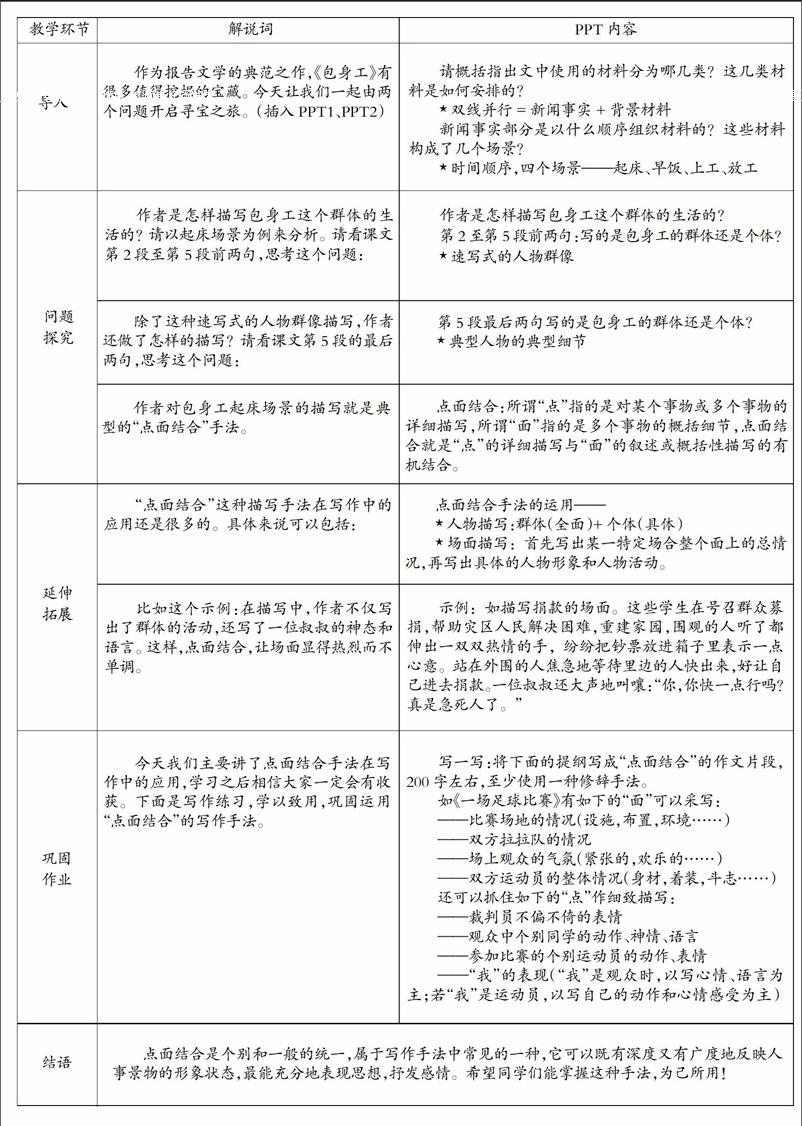

《包身工》是报告文学的典范,可挖掘拓展的资源很丰富,而点面结合手法的运用就是可以激起浪花的一滴水,它能将文本内容与课外的写作训练结合起来,学以致用,举一反三。本节课就是立足于“点面结合”这个“微”点上,让学生理解课文中对这种手法的运用,并练习在写作中运用它。具体授课的过程是:首先由回顾文章“起床”场景引入点面结合;然后分析文章中“点”与“面”的作用;再从理论上讲析点面结合手法的运用,并举例分析;最后布置写作片段练习巩固。

二、教学实施后的反思

据调查发现,在网络课堂中,学生的注意力集中最佳時间是在10分钟内。在实施教学后再回顾这节课,在10分钟内讲清楚点面结合的手法,以下两点就是较好实现教学目标的台阶:

1.指向明确,选准了切入点。从文本中“起床”这个场景切入,直击靶心,设计了两个具体的问题:“第2至第5段前两句写的是包身工的群体还是个体?”“第5段最后两句写的是包身工的群体还是个体?”这两个问题让学生更直接地区分出“点”与“面”。这是化难为易的第一步,为学生的学习适时地搭建了前行的台阶。

2.问题聚焦,举一反三。本着讲清练好一个知识点的原则,本课把焦点对准“点面结合手法的运用”,先分析课文的运用,再从理论上讲用的方法,再用示例分析引导,最后让学生动手写作。所有环节的设计都紧紧围绕“点面结合手法的运用”荡开一层层涟漪,由课本到课外,由阅读到写作,由别人到自己,围绕一个问题层层推进,举一反三,让学生不仅知其然,知其所以然,而且知其何以然。

这样说来,微课的形式是自主学习,目的是最佳效果。对于教师而言,最关键的应该是要从学生的角度去制作微课,而不是在教师的角度。这节微课设计实施后,我一直在反思这样一个问题:拓展训练的设计如何更好地为学生的自主学习服务?在这个问题的设计上,本节课还有不足之处。这也是我在今后的微课设计中要努力思考的内容。

展示三:微互评

我看《由〈包身工〉学点面结合》微课设计

王凤军

正所谓,“问渠那得清如许,为有源头活水来”。微课作为课堂教学的补充,是注入语文教育长河中的一捧鲜活。纵观本节《由〈包身工〉学点面结合》的微课设计,它具有切口小、针对性强、重难点清晰明确的优点。具体来说有以下几点:

第一,单刀直入,循序渐进。语文微课的内容特点是“点”状、碎片化,但这绝不意味着微课制作可以少慢差费、拖泥带水。在本节课中,教师没有故弄玄虚,也没有一股脑地将所有问题抛给学生,而是在充分考虑高一学生学情的基础上,围绕教学目标,开门见山,深入文本,层层递进,提出概念,引导学生去感悟、探索、发现,充分体现了学生为学习主体这一特点。然后通过问题引导,提出“速写式人物群像”“典型人物的典型细节”这两个概念,进而引出“点面结合”这一教学重点,并对“点面结合”进行了详细的阐释,教学环节上由浅入深、环环相扣、逻辑清晰,有助于学生准确、清楚地理解教学重点,提高学习效率,从而真正做到了“我的学习我做主”。endprint

第二,讲练结合,学以致用。正所谓“学然后知不足”“学然后知困”。在微课《由〈包身工〉学点面结合》的教学设计中我们可以清晰地看到,教师非常注重“讲”与“练”的结合,以帮助学生构建自主学习能力。在拓展延伸部分,通过“描写捐款的场面”来进一步加深学生学习点面结合手法的运用,这个事例的选取贴近学生的现实生活,化抽象的概念为具体,容易引发学生的思考与共鸣,使学生真正成为课堂活动的参与者,有助于学生随时发现自身在知识理解与运用上的不足并及时纠正,这样更有利于学生自身智力活动的内化,提高其自主探究能力,真正做到“学以致用”,这也是利用微课进行教学的精髓,在我看来这也是本节设计的“匠心”所在。

对于本节微课设计的其他思考,我个人觉得,延伸扩展部分可否增加古典诗词的示例。古典诗词语言精练、思想丰富,蕴含了更加广博的文化内涵,如果它们能和本节课教师所举事例相互补充、相得益彰,就可能在情感或思想的角度给学生以启迪,而不是就手法谈手法,因为毕竟手法是为内容、主题和情感服务的。

总之,本节微课设计内容精到简练,教学重点突出,反映出了课堂教学主题中有分量的教与有思考的学。

找准一点,辐射一面

——评王凤军老师《〈咬文嚼字〉之“咬文嚼字”实例赏析》微课设计

石利华

“微课”贵在一个“微”字,知识微,结构微,但设计却要“微”中见巧,“微”中见“深”。细细琢磨王凤军老师这一节课的设计,得微课精髓,可为借鉴。

问题聚集,主题突出。本节课重在鉴赏咬文嚼字的妙处,以此为点,辐射式的安排相关内容。以苏小妹巧改诗句为例,引导学生体会咬文嚼字的妙处,接着遴选学案四例训练体悟。选择四首古诗中耳熟能详的名句,让学生体会名家炼字的功底与艺术,动词“咽”和“冷”、“破”和“来”,形容词“老”和“肥”,这些经典案例的赏析,既是知识上的牵引,又是能力上的浸染。可谓是一石投出,层层涟漪皆向心。

切入问题,指向明确。“同学们,小时候,你写过这些话吗?如果你中招,说明你经历的不是假童年,可你写的可能是假作文。”这样的导入让学生在“熟悉”中直入存在的问题,教师的简洁评语直指问题根源——《咬文嚼字》里所说的套板反应,不枝不蔓,水到渠成。

微课是自主学习和探究性学习的平台,能更好地满足学生的个性化学习和按需选择学习,是传统课堂学习的一种重要补充和拓展。本节课设计将课本与课外相结合,是课堂教学的有益补充与提升。这种补充与提升的重点应在于点破方法与拓展运用。就这一點在本节课的落实而言,我有一点想法想与设计者王老师商榷。

在“从学生学案里遴选古典诗词的炼字示例”环节后是“教师小结”环节,这一环节教师应点出咬文嚼字的要点,做方法上的引领。从前例看,古诗中这些闪光的字浸润着诗人的情感,教师也从修辞手法与表达效果两个方面“咬文嚼字”。那么小结环节就要点破这一点,给予学生提纲挈领的引导。

总评

精于课堂细于雕琢,于“微课”中见真功

黑龙江省农垦教师进修学院 郑红霞

“微课”是一种主题突出,内容具体,成果易于表达和转化的教学表现手段和传播形式。“微课”主要是为了解决课堂教学中某个学科知识点(如教学重点、教学难点等),或是反映课堂教育教学过程某个教学环节、教学主题的教与学活动。相对于传统40分钟课堂,“微课”的教学目标相对单一,教学内容更加精简,教学主题更加鲜明突出,教学指向更加明确,其设计与制作都是围绕某个教学主题而展开的。微课作为数字时代的一种新型课程表现形式,以其主题突出、短小精悍以及交互性强等特点,正在被广泛地应用到语文教学中。

语文教学中阅读教学占有十分重要的地位,近年来,阅读教学中出现两种现象,一种是从时代背景到段落大意到主题思想到写作特点等面面俱到,另一种就是让学生自己去阅读,然后设计一些练习题让学生回答。前者微观细化,贪多求全;后者简单粗放,缺少指导。长此以往,学生必将失去学习兴趣。为了改变现状,调动学生学习兴趣,引导学生自主学习,教师们一直在寻找一种恰当的方式,微课的出现给语文教学注入了活力,带来了生机。本次微课展评活动,教师在落实课标、把握教材方面呈现出两个亮点:

一、 摒弃传统设计理念,大胆取舍。王凤军老师的《〈咬文嚼字〉之“咬文嚼字”实例赏析》、石利华老师的《由〈包身工〉学“点面结合”》等,他们的微设计切口小,针对性强,教学目标明确,围绕一点展开教学,意在让学生一课一得。整个设计思路清晰:定好重点——围绕重点——突出重点——完成重点。

二、资源整合恰当。教师的微设计在材料选择上可用的例子很多,但她们并没有随意选择,而是从必修课本中精选篇目,让学生从每篇课文中找出与知识点有关联的例子进行概括,因为是学过的篇目,所以学生能准确快速地概括出来,“温故”可以让学生很快地进入教学情境,系统地总结概括又可“知新”。对学生来说,如果有足够丰富的微课资源,那么就能更好地进行个性化学习,实现按需选择学习,是传统课堂学习的一种重要补充。在学习诗歌鉴赏时,学生通常要判断是使用了借景抒情的手法,还是托物言志的手法,有相当一部分学生不知从何入手去分析,针对这一问题程立老师制作了微课《表达技巧之借景抒情与托物言志》,在诗歌鉴赏课上,讲到写作技巧时程立老师给学生播放了这一段近6分钟的微课视频,首先让学生从概念上区分这两种手法,然后提供具体实例进一步说明。通过对实例的分析让学生掌握两者的本质区别,并了解对其进行判断的技巧。 此外,让学生存储视频,告诉他们只要身边有手机、平板电脑等移动设备都可以随时观看和学习。以此形成一种学习的良性循环模式。学生还可以根据自身的学习情况,利用教学视频安排和控制自己的学习,可以根据自己学习的情况自主掌握节奏快慢。一段时间后,在阅读时再遇到此类问题,还可以再拿出来温习巩固。

■ 编辑/李莉E-mail:lili79928@163.comendprint