英石假山技艺的传承与发展

2017-12-29李晓雪陈燕明邱晓齐

李晓雪 陈燕明 邱晓齐

摘要:岭南园林代表性技艺——英石叠山,由于一直缺乏历史文献与一手的叠山匠作记录,使得目前专门针对英石叠山技艺的研究多停留在艺术风格审美层面,关于英石叠山技艺与发展、具体操作流程与技术经验总结严重不足。通过对英石叠山匠师的口述访谈,以英石峰型叠山为例,对英石假山叠山技艺操作流程、技术发展与经验进行了系统地梳理与总结,为英石叠山技艺的保护与传承奠定基础。

关键词:英石;假山技艺;峰型叠山;传承与发展

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2017)04-0026-05

收稿日期:2017-08-11

修回日期:2017-08-17

1英石叠山技艺概述

叠山是中国山水文化在传统造园之中最为重要的传承载体,中国的叠山历史几乎与中国园林的发展历史同步,是中国园林造景最重要的技艺之一。岭南地区盛产英石,造就了独具特色的英石叠山技艺。

1.1英石叠山的主要类型

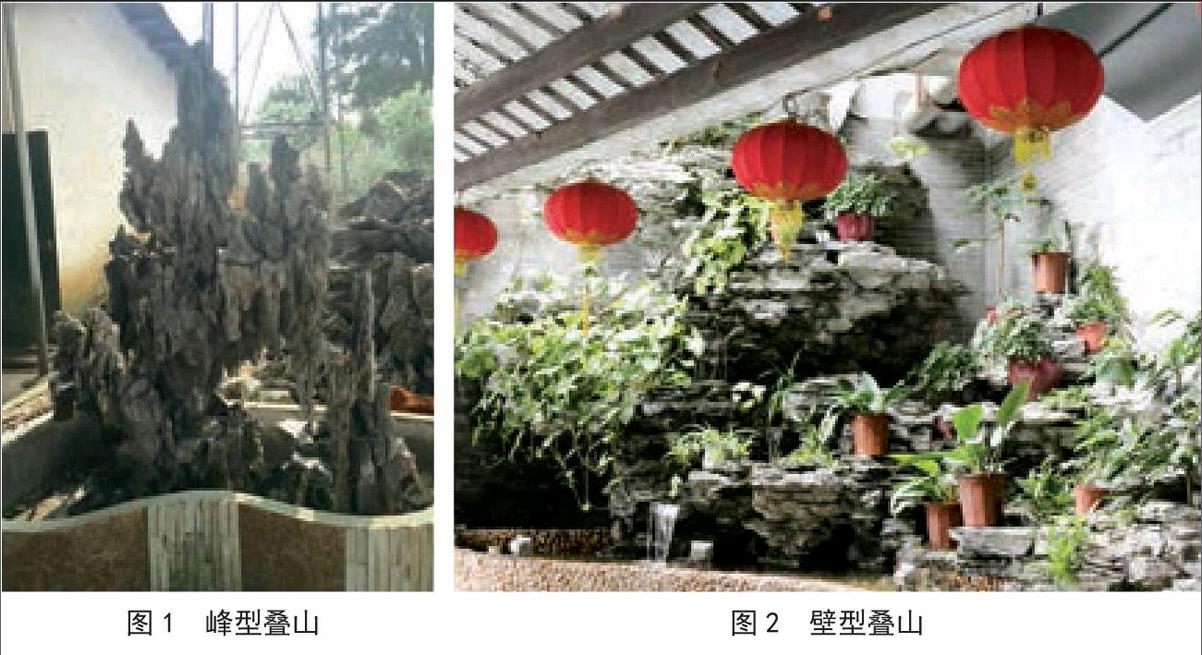

英石叠山目前应用的范围十分广泛,主要运用于室内外园林景观,大至大型公园、公共绿地、居住区,小至私人宅园、建筑室内园林小景等,处处可见英石叠山的身影。英石叠山根据山型与用石特点主要可分为峰型、壁型、置石三种。

峰型叠山(图1),主要特点为主峰比较突出,体型峭峻秀拔,附从石组相对矮小,整个石景轮廓体现山峰造型,起伏明显,山径曲折,可以四面观赏。壁型叠山(图2),是依附于建筑墙面的浮雕式叠山,只能在主要观赏方位上欣赏,可有效节省庭院空间,通过石组搭配使建筑物犹如立于山崖峭壁之中,在有限的建筑环境中形成自然的山水空间。置石也称孤赏石.即用一块造型奇特、出类拔萃的山石独立造景。

1.2英石叠山技艺现状

岭南地区盛产英石,有着源远流长的英石赏石文化传统。早在宋代,全国范围内就掀起了英石玩赏风潮,并大量运用于造园中。岭南地区善用英石叠山,现存的岭南四大名园之中就多为英石叠山,但由于缺乏有关英石叠山技艺的历史文献记录,更缺乏对于叠山匠作的一手记录,使得目前专门针对英石叠山技艺的研究仍多停留在艺术风格的审美层面。夏昌世先生、莫伯治先生曾在《岭南庭园》“水石景”章节中提到关于石景与石塑的构筑方法,在这之后也有《假山工》等职业技术等级考试教材涉及到现代假山施工的具体操作技艺,但对英石叠山技艺传统与发展、具体操作流程与技术经验的总结仍严重不足。

英石叠山技艺从采石、运石到假山场地设计与堆叠,是一个融合石头材料特性、山水审美与技术经验的综合性创作过程。中国传统叠山技艺在历史上其实是与中国山水绘画传统最为密切的技艺类型,要求匠师有极高的文化艺术修养。传统叠山技艺常由文人画家与匠师联合创作,叠山工匠也极具艺术修养,最为著名的如张南垣、戈裕良等名匠。

今天,叠山技艺多被视为现场作业工程项目,常切分成不同环节的工序操作流程。现代技术发展之后,有大型机械与设备进行技术辅助,使大型假山砌筑成为可能,有效推动了叠山技艺的发展。但由于叠山技艺在现代工程体系下多被视为单纯的技术操作,往往容易忽略叠山技艺的艺术价值。加上假山审美也往往具有主观性,受业主、设计师、叠山匠师的主观意象影响较大,也使得对叠山技艺水平的评价一直缺乏相对客观的标准。归根结底就是没有研究清楚不同石质材料叠山的技术特征与经验。

本文通过实地口述访谈多位多年来在英石之乡——英德从事英石叠山工程一线操作的匠师,借助他们在工程现场实地操作记录、手绘草图讲解、现场动手拆解流程等方式,详细记录英石叠山从获取材料、场地设计到现场假山堆叠的全过程,以期随着研究的深入真正寻找到英石叠山工程的核心技术与核心价值,为英石叠山技艺的保护与传承打下基础,以弥补学界对于英石叠山技艺研究的不足。

2英石峰型叠山技艺流程

英石峰型假山是对自然真山的传移模写,特别能体现英石叠山的技术水平与匠师能力。因此本文以英石峰型假山为例.着重记录研究英石峰型假山在当下设计、堆叠构筑与施工的全过程。

英石峰型假山的堆叠过程完整的技艺操作流程包括相地设计、塑模、选石、立基、分层堆叠、结顶、镶石、勾缝、养护、清场等多个步骤。

2.1相地与设计

相地,即察看园址,分析空间环境,以便根据地形地貌进行规划和设计,达到正所谓《园冶》所说的“相地合宜,构园得体”。叠山对建筑与园林环境的依赖性很大,与水体、花木也联系密切。相地时,应尽可能保留自然水源,根据场地进行水体设计,疏通水路,同时还要保留场地的古树名木,与庭园建筑位置和室内的视线等相适应。传统风水观点在相地阶段十分重要,如有匠师认为,水体设计不宜制造不分级的大瀑布,从园林与建筑的风水关系角度来说,这样就像直射门户的镜子,影响人的身心健康。水的走向要有曲水流觞的意味,蜿蜒曲折。叠山过程中,要使水流顺着山谷走势布设。在广东地区的一些私宅庭园中,叠山匠师一般要将流水的最后一级流向主人房的位置,源于民间传统的“水聚财”观念。

在相地阶段,匠师对选石的造型特征有了基本想法后,根据场地平面形状和山石观赏面特征来确定叠山类型与主景假山的位置,整体考虑全园的山水关系。以私宅庭院的英石叠山为例,按照假山堆叠位置不同,一般有4种不同的场地平面特征,场地类型不同会直接影响匠师的叠山选石、山型设计与技术手法。

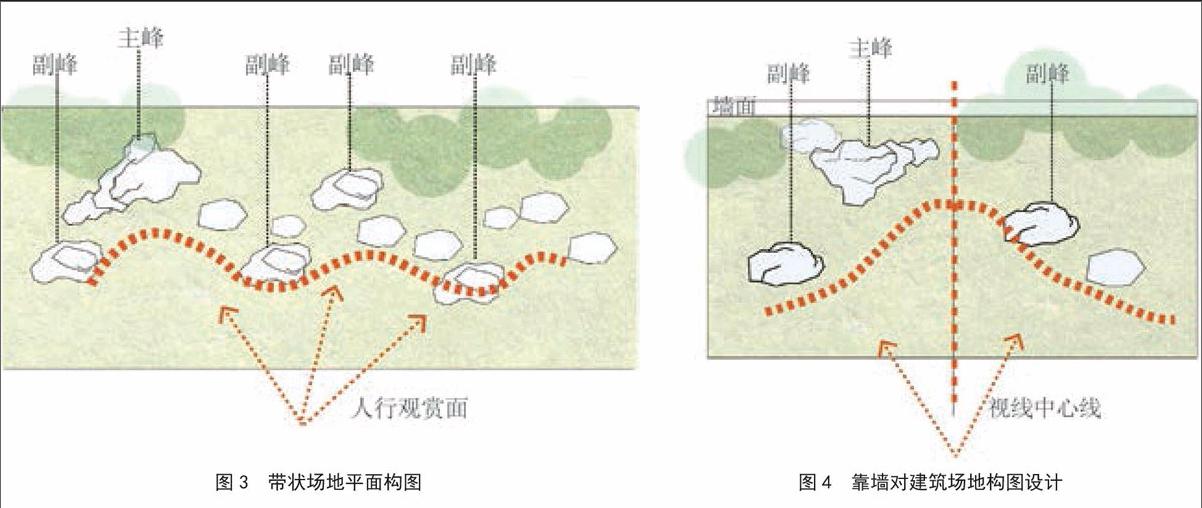

2.1.1带状场地叠山

带状场地叠山(图3)一般组织成一系列多组的观景单元,将其中分隔出来的最大的空间作为主景。在处理平面关系上,保证假山正立面处有前后视距的变化,山峰的大小随着空间大小而变化,山脚至地面的过渡处理要顺势而下,序列末端拖脚拉长。

2.1.2靠墙面叠山

靠墻面叠山(图4),要将庭园中做假山的位置正对建筑物,主峰应处于主观赏点视线中心靠左的位置,为整体构图中的最高部分并向内凹进,旁边配套小峰作为衬托。副峰布置在主峰所在场地的对侧,与主峰遥相呼应。副峰及小峰排布均较主峰更向前方,形成稍显内聚的格局。正观赏面选石应最能体现石头纹路的细节,是最能展现假山丰富肌理变化的地方。主峰后面可搭配低矮后峰作为副峰,使人从正立面观赏整座假山时形成深远的层次变化。endprint

2.1.3庭园角落叠山

庭园角落处的假山(图5),山势的展开排布一般要根据园路走向来确定,主要观赏面正对建筑物的主出入口或人行方向,山型走势顺园路横向展开,主峰应位于主要观赏点视线的中心焦点,副峰靠侧面设置,逐级拉开空间层次,侧边用小峰点缀,取得整体平衡。整体山势高低对比突出,山体两翼向前聚拢,在平面构图上略微形成内凹弧形,主峰在平面上形成一个内凹的视线焦点。

2.1.4四面可观叠山

四面可观的场地叠山(图6),一般在构图上要分步进行,每一步的做法均与靠墙面场地叠山做法类似。第一步,要确定主观赏面,主峰、副峰在平面上接近品字形的布局。第二步,要处理山体背面,为突出观赏面的主次关系,细节变化不宜过多,但在设计过程中要考虑到后峰形态高低对正面观赏主峰的影响,以及前后峰的进深关系,确保主峰为最高。最后,对山体两侧进行修补,整体平面关系要“圆”,即保持整体重心平衡,山边缘不宜过分突出。

2.2塑模(制模)

相地之后,匠师对山型有了初步想法。有些匠师会根据工程大小手绘勾画草图与客户沟通假山效果。对于大型工程中的假山也会用真实石材按比例缩小做山体模型。近几年,园林项目更多是借助电脑效果图与业主进行沟通。

2.3选石

选石一般包括相石、采石与运石三个环节。根据构思好的山型与选石材料特点,匠师一般在石场现场选石,也会根据项目需要直接去英德石矿中现场选石、采石。

相石(俗称看石),是按不同叠石风格、景观布置和造型要求对石头进行初步筛选的过程。作为已明确场地要求的相石,要按假山设计的需要对石料进行观察、分析、研究和归类,挑选最适合场地实际的石头。相石的要点是必须考虑石料符合所叠假山在场地设计、风格、造型、功能、结构、耐压承重、特殊造型及部位(如拼峰、洞口、结顶、悬挑、垂挂、发拱等)对山石形、纹、色、运输、人工搬抬等多方面的要求。叠山受匠师主观审美修养影响,不同的匠师会有不同的相石标准与眼光。

明确了场地与山型,尚需根据设计现场采石。英石的阴石与阳石采石方式不同,阳石在地表直接开路采集,阴石埋在地表之下则需要较长的时间和人工清理挖掘。一块大型英石重量可达3~40 t,以前人工采石耗费时间极长。现有大型设备的辅助极大提高效率,使用钩机先把石头周围的泥土松动挖开,再人工介入挖土,用铲车辅助清理;再根据叠山所需要的体积与质量布置线锯,现场切割。如果切割石头时遇到不便于线锯操作的地方,则需要垂直于石头表面钻孔(孔间间隔约30 cm),灌入膨胀剂,经过膨胀爆裂,大块的石头就会与山体分离。

选好石头后,主要用大型机械运输工具将石头运到石场或直接运到场地。以英石中的阴石运输为例,首先按照运输的石头重量来确定使用的吊车大小;然后把开采好的石头用钢丝捆绑起来(包括底部),每个面均确保得到固定,捆绑时需要先处理顶部,再使用吊车稍稍吊起,用钢丝穿过底部,因此底大头小的石头捆绑吊装难度较大,头大底小则相对容易操作。阳石的运输则相对简单,由于整体露出地面,开采过程也是开山路的过程,一边开挖山路一边采石,选中合适的石头直接在路面吊装上车。运输过程中石头需要用布料、泥土等表面具有弹性的软物包边保护,以免刮损。大型设备的介入使运石仅需3~4人操作,工作效率大大提升。

2.4立基

英石峰型叠山要首先做好基底。不同假山体量、山石摆放位置及地质条件对基底有不同的要求。根据初期设计的山石排布,要估算整体石组的单方重量(约2 000kg/m3)以及各支点的地質情况,再决定基石基础的结构类型。最底层基石至少需要向下深挖40 cm的下沉坑,若地基为土质或沙质,则可以继续深挖。基石与下沉坑底部要用水泥粘接,既防止由于场地基础变形导致山石局部下沉发生结构变化而造成危险,又防止假山歪斜扭曲,确保假山基面的整体性。做好基底,即使遇到地基变化的时候,最坏的状况也只会是整体下降,不至于假山整体崩塌。

做水池假山时,则还要考虑水体压力和山石重量对基底的压迫,在基底面上还要考虑池底做法。按照水池确定打桩高度,主要有梅花桩、丁字桩和马牙桩等几种类型。之后还需要进行钢筋拉底处理,钢筋固定水池池底、池壁以及主峰重心部分,钢筋直径至少14 mm,排列密度不大于200mm,水深较大时考虑使用双层钢筋拉底(图7)。

2.5分层堆叠

做好基底之后,就要进入最为关键的堆叠流程,主要分为石头堆叠、压石咬合与固定粘接三步。

英石假山是由不同的石头层次组成,肌理与层次表现对假山的整体造型艺术效果表达至关重要。由于英石石头材质表面多缝隙、棱角,不同石头层次的组合关系还起着叠压、咬合、穿拉、配重、平稳等结构功能。石头层次组合关系一般可分基础层、中间层、发挑层、叠压层、收顶层等,尤其是中间层起着连下托上、自然过渡的作用,一石一式都对整体造型有直接的影响。

英石峰型叠山讲究“云头雨脚”,整体形成一个倒三角形态。立基之后,用选好的主景石将假山的大致轮廓形势拼接出来,再从山峰自上而下逐步修补拼接。按照英石“瘦、皱、漏、透”四原则,山脚部分如过大会破坏整体“瘦”的原则,因此为确保之后镶石拼补有足够的发挥空间,一开始就要确保山脚体积要小。

山石组合是一个整体相互作用的系统,在定型之前需要先考虑内部石块的挤压受力关系。每一块石头都受到周围石块的挤压固定,同时又卡紧周边的石头,师傅们称之为“做角”。如流水叠石的出水口平台,山崖平台出挑,后方至少需要两块石头来压紧石块边角,至少要压到石块长度的1/3处才能确保牢固。

选定石块、确认定位和流水管线分布之后,峰山捆上钢丝时仍要留条小缝,便于之后灌水泥。如果是小型假山盆景,则在两块石头粘接面上直接打上水泥,并用钢丝固定。如果粘接面不平整需使用锤子进行局部的敲击加工。小型假山盆景中使用净水泥,大型假山粘接则以一包水泥、半斗车砂的配比来调制,水分要少,调成粘稠状确保粘性,并避免水泥渗漏弄脏盆底或下方石头。水泥中可以适当混墨汁来保证颜色与英石接近融合,水泥强度至少要达到PA450以上。在叠山施工的过程中,还需要借助竹棍支撑来确保结构牢固,最后依靠水泥的黏合,必要时还要使用钢筋拉结与水泥砂浆或混凝土辅助,加强石头间的咬合及固定。另需注意在堆叠过程中要同时预留植物种植槽。endprint

2.6收顶(结顶)

收顶即指处理最顶层的山石.叠山匠师常称之“结顶”。从结构上看,收顶的山石要求体量大的石头,以便合凑收压。从外观上看.顶层的体量虽不如中层大.但有画龙点睛的作用,英石峰型叠山也多选用轮廓和体态都突显英石山峰特征、富于变化的石头收顶。

2.7镶石拼补

镶石拼补是叠山细部加工的重要环节,起到保护缓冲垫层的作用、连接、勾通山石之间纹脉的作用。镶垫石具有承重和传递重心,增加结构强度的功能。镶石的位置,主要看大石块衔接处的水泥灌浆孔洞的大小,当孔洞较大处理痕迹较为明显时就应进行镶石处理。选石大小约为缝隙两侧的石块体积的一半,要与两侧石块纹路自然衔接,组合的山势应顺应落差。

2.8勾缝、着色

勾缝着色也是在整体山型完成之后进行细部加工的重要环节。勾缝需经过洗石、促浆、配色、紧密、干刷、湿刷、养护八道工序。匠师一般运用水、水泥、墨汁调成色浆后直接刷在未干的拼接缝上,经吸附干燥后可保持多年不褪色,勾缝的色度一般都要与山石色泽接近。着色湿刷是指勾抹后趁湿用盐卤铁屑刷所嵌之缝,使之不至于显露突出。干剁则是指使用砖刀在干结的水泥缝上轻砍出横向纹理。勾缝着色后,必须连续喷水养护,才能有效地增加水泥的凝结程度和石山的强度,同时减少水泥缝泛色。

2.9调试清场

整座假山完成之后,还需要用水泥砂浆或混凝土配强,按施工规范进行养护,以达到标准强度。水池放水后对临水置石进行调整,如石矶、步石、水口、水面的落差及比例等。所有环节完成后,叠山场地的清场也必须遵守一定的顺序,以保安全。假山施工的清场包括覆土、周边小峰点缀、局部调整与补缺、勾缝收尾、植物配置、放水调试等,由此才完成全部叠山过程。

3英石叠山技艺的传承与现代发展

3.1传统技艺与经验仍可以发扬光大

随着现代技术的发展和大型设备的辅助,英石叠山中采石、运输与叠山技术水平比传统已有了长足的发展,而叠山传统价值观念与技术经验依然发挥着重要作用。

在价值观念上,传统风水观念依然影响着英石叠山技艺。匠师在叠山相地定位操作中依然遵循中国风水传统,私宅庭园叠山更为注重这种传统。一般常见的石组为“三峰”石组,即主峰“玄武”,劈峰左为“青龙”,右为“白虎”的做法。又如,在园林假山讲究水聚财,假山种植选用好寓意的植物,如龟背竹(取意“万物归山”)、迎客松等。

在技术经验上,传统方式也依然在发挥作用。在采石环节,阴石开采依然需要依靠匠师的经验判断,讲究整石开挖。在石头开挖前,仍需要石农根据经验进行原始的物理勘探,用一个钢钎、锄头敲击,有经验的石农根据石头回音,就可以判断石头在地底下的大小和重量,以及是否有洞壑,判断后由人工初步挖石,再设备辅助。采石与运石过程中,在一些陡峭的山体部位,钩机和吊机无法进入,仍需传统的采石与运石方法发挥作用,以人力背石并借助传统木架滑车、辘轱起重、滑轮等传统方法解决。而在勾缝的色差处理方面,如沈复《浮生六记》记载“择石之顽劣者,捣末于灰痕处,乘湿糁之,干或色同也”。这一方法至今仍在运用,通常是将同质石粉在勾缝水泥未干时,均匀地洒抹在水泥上面压实。

3.2现代技术促进英石叠山水平发展

现代技术的发展极大提升了英石叠山的工程效率。机械动力的发展使采石、运石与堆叠效率大幅度提升,现代机械设备的介入也在一定程度上带来了传统技艺操作流程与生产方式的变化。以采石为例,以前仅凭人工开采,整个开采流程至少要半个月时间才能完成;钩机等大型器械出现后,一塊重25 t的石头,只要场地交通状况允许,大约1 h就可以完成松土与清理工作,有了机械的前期辅助,整个采石到运石出山的过程不超过3天即可完成。

现代技术的发展也提升了英石叠山体量与技艺水平。大型设备介入使得大型叠山成为可能,一些大型工程可在地下架空的地面操作上千吨的英石叠山,这在古代是不可想象的。一位多年从事英石叠山技艺的匠师这样总结:英石石头变化很大,悬崖洞壑夸张奇险,视觉效果强烈。机械设备的发展使现在叠山的石头体量越变越大,现在的师傅比以前更加追求假山的险峻造型,也比以前更注重绿化搭配。技艺的发展实际上也影响了英石叠山技艺的造型体现、风格特色。

英石叠山作为中国传统园林造景的重要组成部分,其技艺传承所反映的不仅是技术经验的沉淀与积累,更关系到中国山水文化与造园技艺的传承与发展。英石叠山因本身的石质材料特性所产生的技术特征,营造出独特的叠山类型,并促进假山风格的发展变化。具体表现、成因与影响仍需要从更多的匠师口述与实操中进行更深入研究。更为重要的是,与英石叠山技艺的传承与发展最直接相关的一线操作的叠山匠师,他们习得技艺的经验历程、技术能力与审美水平、匠作传承组织形式等,更需要学界去关注。英石叠山匠作体系与传承机制的研究才刚刚起步,仍有大量的实地口述研究工作需要持续展开。endprint