论郑军里历史人物画的雄浑美

2017-12-29梁冬华

梁冬华

【摘要】郑军里是当代广西美术界中国人物画的领军人物。郑军里的历史人物写意画取法中国古典美学的雄浑美。他以中国历史上著名的帝王将相、文豪画杰和巾帼英雄等风流人物为原型,通过恣意劲健的笔墨、饱满充实的构图塑造历史人物形象,形成一种雄浑的气势美,体现了历史人物顶天立地的浩然正气、劲健浑厚的精神力量,和艺术家的英雄情怀及其如同英雄豪杰般在艺术天地中施展个人才华的理想抱负。

【关键词】郑军里;历史人物画;雄浑

郑军里是当代广西美术界中国人物画的领军人物。郑军里自1977年恢复高考后考入广西艺术学院中国画专业,由此踏上绘画艺术道路,创作了大量优秀的绘画佳作,荣获了国务院特殊津贴、广西“铜鼓奖”、“广西有突出贡献的优秀专家”等多项荣誉和奖励。回顾郑军里的人物画创作道路,可分为历史人物画、少数民族人物画、舞蹈人物画等三个阶段。其中,将他推向全国美术舞台的便是充满雄浑气势美的历史人物画。因此,分析郑军里的历史人物画,探寻其中蕴含的审美艺术内涵,发掘其艺术史的意义,也就具有了一定的学术价值。

一、雄浑与郑军里历史人物画

“雄浑”是中国古典美学最重要的范畴之一,指雄健浑厚之意。在学界享有极高声誉的唐代美学著作《二十四诗品》,概括归纳了文艺作品的24种美学风格和意蕴,第一品便是“雄浑”。“雄浑”作为开篇,起到了统摄其余23种美学风格的作用,其地位的重要性不言而喻。书中的“雄浑”篇如此写道:“大用外腓,真体内充。返虚入浑,积健为雄。”翻译成现代文,即是:宏大华美的形式涌现在外,真切饱满的内容充实于中。返回主客观交融的虚境,才能达到浑厚之境,蓄积刚健的力量与气势,笔力方可显出雄健之美。简言之,从外在形式看,雄浑表现为体积、数量的宏大和厚实;从内在意蕴看,雄浑则体现为刚健遒劲的力量和气势。有学者进一步将“雄浑”放置到中西美学的视野中,通过中西比较挖掘出其所深藏的中国传统文化思想内涵:“‘雄浑一词,既包括了‘力量‘精神气魄与‘体积的大这些‘sublime(即西方美学中的‘崇高,笔者注)的基本特征,又体现了中国古典美学中物我交融、比德天地的超越和‘至大至刚的民族特色。”也就是说,中国的“雄浑”与西方的“崇高”是意义相近的两个美学范畴,“崇高”受限于西方主客二分思维,侧重点在客体对象的属性——数量、体积的大,而“雄浑”受中国天人合一思想影响,不仅肯定了对象的宏大,还由对象推及到人,突出人之主体气势的大——伟岸的人格魅力、高尚的道德精神、博大的心胸情怀等,从而形成中华民族所特有的“至大至刚”的雄浑美。

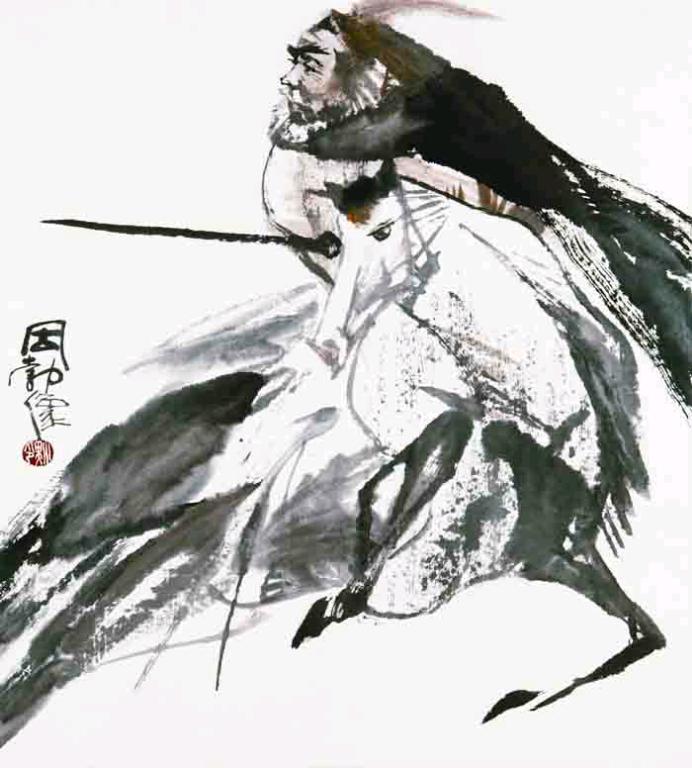

郑军里的历史人物写意画取法中国古典美学的雄浑美。他以中国历史上著名的帝王将相、文豪画杰和巾帼英雄等风流人物为原型,通过恣意劲健的笔墨、饱满充实的构图塑造历史人物形象,形成一种雄浑的气势美,体现了历史人物顶天立地的浩然正气、劲健浑厚的精神力量,和艺术家的英雄情怀及其如同英雄豪杰般在艺术天地中施展个人才华的理想抱负。

郑军里创作历史人物画的驱动力,是其内心的英雄豪情及渴望大施拳脚攀登艺术高峰的远大抱负。郑军里1977年进入艺术学院学习从事专业绘画创作之初,主攻的是工笔人物,兼画水彩。1981年,还未本科毕业的郑军里凭借工笔人物画《苗岭金秋》,一举荣登美术界级别最高的专业刊物《美术》,并入选文化部和中国美协举办的“庆祝建党六十周年大型画展”。这些成绩充分体现了郑军里过人的艺术天赋和精湛的工笔画技法。站在此般高起点上,初出茅庐的郑军里如若继续在工笔人物画领域发展,毫无疑问将会收获更大的进步和成果。然而,1982年秋,郑军里被选入在北京颐和园藻鉴堂举办的文化部中国画研究院“四条屏工笔画创作学习研究班”。这段宝贵的进京学习经历,深刻并长远地影响了郑军里的艺术创作之路。他坦诚道:“在长达半年之久的学习创作中,我与我所敬仰的大师叶浅予、黄胄、蔡若虹等朝夕相处,同吃同住。这种难得的零距离接触,改变了我的艺術生涯。”他所说的“改变”,首先是绘画种类的改变,叶浅予、黄胄均为国内写意人物画大家,其笔下自由奔放的笔墨和传神活泼的人物造型拓展了郑军里的艺术视野,促使其从工笔转向写意。当然,决定郑军里转向写意人物的重要因素,还有其自孩童时期就已形成的历史英雄情结。他曾说:“我小时候崇敬英雄,特别是远古英烈,他们的传奇故事使我激动、入迷,在所有的故事中,我又偏爱悲壮有气势的人物,如荆轲、刘邦、项羽、周勃等,我想表现他们,但工笔局限太大,所以勾起了我画写意画的欲望与兴趣。”可见,进京学习所拓展的艺术视野与内心英雄情怀二者相互激荡、触动,促使郑军里从工笔人物转向写意人物。在郑军里着手写意人物画创作不久,便迎来了在美术界展示个人艺术才能的绝好机会——1986年冬在中国美术馆举办首个个人画展。郑军里牢牢把握住了这一机会,他凭着初生牛犊不怕虎的冲劲及平日练就的绘画基本功,仅用两个多月时间便创作了一百多幅历史人物写意画进京展览,展览得到了张仃、刘勃舒、范曾等大家的认可与赞赏。郑军里历史人物画的可贵之处,除了画面所展示的历史人物的英雄气概获得人们的肯定之外,更重要的还在于画面所蕴藏的艺术家的情感——一种渴望在艺术天地中大施拳脚攀登高峰的激情,此艺术家的激情与其笔下的历史人物英雄气概合二为一,形成一股勃勃然流动于画面的雄浑气势,极具艺术感染力。这恰如《乐记》所言:“是故情深而文明,气盛而化神,和顺积中,而英华外发。”随着历史人物个展的大获成功,时年29岁的郑军里,在古人所云“三十而立”之前,凭借历史人物水墨画从祖国西南边陲广西出发走向全国政治文化中心北京,成为全国美术界冉冉升起的艺术新星,光芒耀眼。

二、雄浑美:情境造型法、刚健的笔墨和饱满的构图

从人物的身份来看,郑军里的历史人物画大致可分为三种类型。第一类人物画描绘的是刚正忠厚、英勇骁战的帝王将相,如随刘邦征战沙场多年的仁义将军——《周勃像》、一统华夏江山的皇帝——《秦始皇像》、被俘他国节气不易的忠臣——《苏武牧羊》等;第二类以具有真性情且才华横溢的文豪画杰为画作主角,如善养浩然之气的儒生——《孟轲画像》、心怀天下百姓安危的士大夫——《杜甫像》、半生落魄寄情墨戏的天才画家——《徐渭泼墨》、以笔抒意性情率真的旷世书法家——《米颠狂书》等;第三类人则描画了拥有男子般政治胸襟和韬略的巾帼英杰,如女扮男装代父从军的女将士——《木兰从军》、牺牲自我为父除奸的美人——《貂蝉献身》、中国第一个以女性身份称帝的女皇帝——《武后审花》等。无论是哪一类型,这些人物都有着超出常人的行为壮举、雄健的道德力量和浑厚的精神气场。当他们的形象通过绘画再现于人们面前之时,人们通常被他们的精神气势所折服,产生敬佩和崇拜之情。

郑军里善于采用人物情境造型手法塑造历史人物形象,通过场面化的情境渲染人物的雄浑气势。转向写意人物画创作之后,郑军里依然保留了自己在工笔画阶段通过苦练培养起来的造型能力。他尤为注重人物造型的塑造,通过设定人物活动的情境和捕捉人物活动的动态瞬间来表现人物的精神气韵。如《周勃像》《徐渭泼墨》《木兰从军》等画作,郑军里先是根据人物的不同身份设置其活动场景,为武将搭配上战马宝剑、文豪配上毛笔砚台等“道具”,通过这些道具进一步强化人物性格、丰富画面表现力。随后,郑军里捉住武将仗剑策马杀敌、文豪执笔挥毫的动态瞬间入画,用笔墨和纸张来定格人物为实现自己的理想信念或拼尽全力或奋不顾身或全神贯注的一刹那。画面中的人物造型,情感饱满生动、动作张力十足、体型轮廓简洁概括,充分表露了人物内在的勃勃然生命真气,形成一种雄浑的气势美,极具审美感染力。

郑军里还善于通过刚健恣意的笔墨、饱满浑厚的构图来辅助展现人物的气势之美。笔墨和构图是中国画的基本艺术语言,它们既服务于人物形象的塑造,亦具有自身的审美价值和趣味,可谓中国画与西洋画最大的差异所在。郑军里历史人物画的笔墨语言具有鲜明的个人化特征,用笔刚健沉着,用墨恣意奔放。他多用中侧锋笔法,尤其擅长借助侧锋描画出虚实变化的线以勾勒人物轮廓、涂抹出浓黑的墨块面以填充人物的衣裳,并以风趋电疾之勢快速运笔,将豪迈雄壮的情感凝于笔端,通过笔所描画的线与面来呈现英气勃发的历史英雄人物,真可谓笔落情现,“夫画者,笔也,斯乃心运也”。除了笔墨的合理使用,郑军里还巧妙地借鉴了西洋画的中心式构图法,进一步放大人物的主体精神力量和气势。中国传统绘画受天人合一艺术观念的影响,将人描绘成有限的存在,将天地化为无限的画面背景,于是便形成了渺小的人置身在广阔的背景中的构图方式,画面意境深远。西洋画的构图则受到人本主义艺术观的影响,认为人的理性能够掌控自然的一切,故形成了以人为画面中心的构图法。郑军里大胆借用西画的中心式构图法增加人物的主体力量和精神气势。他总结道:“我力求与传统的构图拉开距离,吸收西方插图艺术以及表现主义的构图特点,将他们的充满激情、概括力强、醒目及整体意识与中国画的内涵结合起来,一反传统构图‘凡颈部营下笔,必留天地的格局,将画中人物顶天立地,基本不留天地。采用西画中的黄金分割法,裁去许多不必要的头尾,以达到突出人物的个性为主,表现一种咄咄逼人的局部美,使作品有一种呼之欲出的真实感觉,达到中国画‘势‘气‘神‘韵的意象含蓄境界。”借助此构图方式,郑军里有意放大了画面人物的形象,使其身形愈发高大粗壮魁梧,以表征内在的高尚道德、雄伟力量、浑然生气,从而使人物之雄浑气势跃然纸上。

结语

郑军里的历史人物画,是20世纪80年代美术界“85思潮”语境下对中国画进行的创新性改革,是当代中国美术从传统向现代转型的自觉回应。20世纪70年代末,随着十年文革浩劫的结束以及解放思想浪潮的兴起,美术界从多年的停滞搁浅迎来了发展的春天。但当艺术家拿起画笔准备大展宏图之时,却在画什么、怎么画等问题上陷入了迷茫——有人主张全盘西化放弃传统,有人倡导恪守中国传统拒绝西方模式入侵,也有的人提倡中西结合为我所用。这多种论争的声音交织到一起,于1985年达到高峰,形成了后来被美术史家所命名的“85思潮”。在这场全国性的美术大讨论中,郑军里不盲从他人,依据自身的艺术经历和素养提出了用新时代的艺术观念创新中国画的独到看法。他提出,“任何时代的艺术作品都有它独特的风格与时代感”,中国画的创新必须“以新的审美观念去观察世界、认识世界,用全球文化推动中国艺术向前迈进”。他于1986年始大胆尝试前人未过多涉足的大写意历史人物题材,将西方速写造型、构图法等引入中国画创作中,开辟出属于自己的艺术天地,获得美术界的认可。从更宏大的美学史的角度上看,郑军里关于中国人物画的创新性改革,可视为20世纪末中国美术从传统向现代转型的自觉。潘公凯先生领衔的“中国现代美术之路”课题组,提出了辨识中国美术现代转型的标尺:“中国美术的现代性主要体现在艺术家对20世纪中国特定的社会矛盾、民族危机和精神文化氛围以创造性的艺术形式加以应对的‘自觉上,艺术家对中国现代情境的‘自觉,就是传统与现代的分界点。我们将这种‘自觉看成是传统向现代转型的标志。”依照此标尺来衡量,郑军里立足传统又具有时代创造性的历史人物画,便可视为艺术家对新时代语境的自觉回应,也就具有了重要的艺术史价值和意义。

参考文献:

[1]司空图.诗品二十四则[M].北京:中华书局,1985.

[2]曹顺庆,王南.雄浑与沉郁[M].南昌:百花洲文艺出版社,2001.

[3]郑军里.先苦后甜——我的自传[J].歌海,2015(6).

[4]郑军里.我与我创作的120幅历史人物画——写给<美术>杂志副主编夏硕琦的信[A].见:郑军里.动静等观[M].桂林:广西师范大学出版社,2015.

[5]吉联抗,译注.乐记[M].阴法鲁,校订.北京:人民音乐出版社,1958.

[6][宋]韩纯全.山水纯全集[M].北京:中华书局,1985.

[7]郑军里.众里寻她千百度——用传统意象理论指导中国画创作[J].南方文坛,1994(2).

[8]郑军里.创造仰仗现代意识[A].见:郑军里.动静等观[M].桂林:广西师范大学出版社,2015.