舌尖上的乡愁

2017-12-29何佳凝

何佳凝

舌尖上的乡愁

何佳凝

第一期

对故土的眷恋可以说是全人类共同而又永恒的情感,无论是诗词还是歌赋,乡愁永远是个经久不衰的话题。乡愁可以是童年上学乡间那条斑驳的石板路,也是奶奶在小巷里吆喝着我们回家吃饭,抑或是邻里亲戚中亲切的乡音……对我来说,最重的乡愁就是融化在胃里的那一份温情。

中华上下五千年,从有人类文明开始,中国饮食文化一路流传下来,慢慢就有了现如今的八大菜系,从中又分出像东江菜、豫菜这样的小分支。每一道食物,背后都蕴含着烹饪者深厚的情感,走进一家家乡菜馆里,那一碗精制的炒菜,与味蕾所碰撞而产生的,就是在心里对家乡最深的一份温情。

本期节目,我们请到了两位来自祖国不同城市的同学,请他们来谈一谈自己最喜欢的家乡食物。

第一位:来自湖南的小艾玛同学

我出生在湖南益阳,北临资水,南下洞庭。秉承着湖南人无辣不欢的个性,从小到大我最爱的一道菜便是辣椒炒肉。一碗辣椒炒肉几乎承载着我童年所有的记忆。小时候挑食,是一边跑一边要爷爷奶奶追在后面才肯吃一口饭,爷爷总是把辣椒炒肉的汤汁拌着饭给我吃,每次我都能吃好大一碗。稍大,爷爷就把前天晚上吃剩的辣椒炒肉当盖码浇在面条上,吃饱了便去上学。这个菜用料不复杂,也很容易做,我的小学食堂也很热衷于做这个菜,不过食堂的辣椒炒肉,我更加喜欢叫它辣椒炒辣椒。作为一个厨艺小白,我第一个学会的菜便是辣椒炒肉,得到湘菜大厨爷爷的真传,小小骄傲一下,这道菜也算做出大师级水平了。后来我去长沙,去深圳,去美国上学,每次去湘菜馆还是必点这道菜,我吃过糖醋味的辣椒炒肉、放鸡蛋的辣椒炒肉,却再也寻觅不到爷爷做的那道辣椒炒肉的原汁原味,翻炒是情感的升温,做一碗辣椒炒肉,何尝又不是一种柔情?

第二位:来自北京的杰克张

我最喜欢吃的东西是煎饼果子,这是北京一道很著名的小吃,从以前只有北京才可以吃到,到现在全国各地都相继有了煎饼果子的门面,也不过短短十几年的时间。从我读小学开始,在海淀黄庄地铁站卖煎饼果子的李奶奶就在那里了,我一吃,就十几年。我在北大附小读小学,每天都要坐半个小时地铁才能到学校,小时候贪睡,常常来不及在家吃早饭,就在地铁站买一个煎饼果子,有时候忘了带钱,李奶奶都是说没事没事,明天再来,地铁里不能吃东西,我都是火急火燎就站在摊位门口吃,李奶奶总是一边笑着看着我,一边说,不急不急,慢点吃。现在李奶奶也还在那里,继续卖煎饼果子,不止煎饼果子,还有烤冷面、皮蛋瘦肉粥,后来我们搬家,不能再经常吃到李奶奶的煎饼果子,不过每次周末,我还是会去李奶奶的店里,吃一个她做的正宗煎饼果子。对我来说,我的乡愁就是这一个煎饼果子,那一口咬下去的满足感,是很难很难再被替代的。

“中国身”是永远都不会改变的。每个海外华人的舌尖上都珍藏着一个故乡,我习惯把那一份乡愁藏在这里好好安放。

第二期

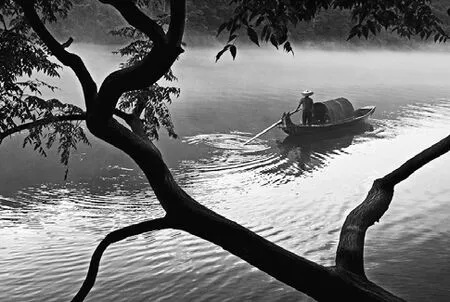

我曾经尝试去找寻一座城市真实的样子。第一缕晨光落在那些老房子上,然后整个城市从梦呓中醒来。我们在时间的转角回望来路,那些承载着一代人酸甜苦辣,被藏在记忆的角落的地方,我们称它为老地方。那些有过的回忆,都在老地方。

我出生在天津河北区那地界儿,中山路旁边。一条老街里面十年以上的老馆子历经风雨,依然屹立。我自小在老街上长大,常攒着十块钱去老王记糕点买豆粳糖和桂花糕。最喜欢过节,爸爸会带着我和姐姐一起去润泽园饭庄吃饭,我每次都去点我最爱的老爆三和八珍豆腐,小店生意特别火爆,常常座无虚席,菜量也很大,点好菜后要等半天。我坐不住,点好菜就开始往外边跑了,正是下班的点儿,一家家小餐馆却早早把夜宵摊子摆出来了,路灯也一排排亮起来。“来一份清炒虾仁,再来两罐啤酒”,说话的是一位穿汗衫的大大,他每天好像都要在这里吃饭,也就一个人。听爸爸说,这位大大开了十几年车,水平也还就二八八,老大不小了也不娶老婆,工资就那么点,还天天下馆子。当然,后面那句我是听打麻将的娘娘说的。我其实挺羡慕这个司机大大的,天天就想着要是有了钱,也要像他一样天天吃润泽园。

现在呀,童年时的小愿望也算是实现一半了,润泽园还在那里,只是我倒没有什么精力能再去天天吃。前几天朋友送来几盒糕点,呦呵,明顺斋的,老字号了。跨越了一万五千多公里。突然想到好像有几年都没有回去了。打开包装,一口咬下去,嗯,是中山路明顺斋的味儿,倦鸟要返乡,我知道,我要回家了。

何为思乡?是吃到胡同口的糖葫芦时心中涌起的一股暖流,是无法与家人度过新春的怅惘。当再次品尝到记忆中的味道时,我无法言说心中的喜悦激动。我愿在美国这个繁华都市习得一身本领,再回故土。我只有以更好的自己面对生活,生活才会给我一个更大的笑脸。如果世界要以痛吻我,那我一定会微笑着拥抱他。

我用依稀的记忆碎片,拼出乡里那条老街的样子,街口拿着蒲扇乘凉的老人在和撑着凉棚的小贩聊天,“磨剪子嘞,戗菜刀”的吆喝声远远传来,方德成对着我家大喊“赶紧出来玩呵”,我没应声,拿着爷爷刚刚吹好的糖人,跑过老街,一直向远方跑去。

我怎会不想回家,我想有天学有所成,再回故土,对老朋友们说:走,老地方见!

第三期

和闺蜜佳凝讲起她学校前的小吃街,她侃侃而谈。佳凝说她的老家在湖南益阳,毕业之后第一次回到母校,正好是周日放学的点,昔日冷清的校门口一下就涌起各处聚拢来的小商贩,凉面凉皮、小龙虾烧烤、馄饨饺子,尽管学校保安不断驱赶着这些小摊贩,可依旧抵挡不了同学们对美食的热情。

学校每周只放半天假,对于第一次离开父母来读这种寄宿制学校的我们来说,可以在工作日里去外面吃顿饭便成了一种奢望,而学校门口那家兄弟餐馆,便是我可望而不可及的乌托邦。兄弟餐馆是一家很正宗的湘菜馆,老板一家也是益阳当地人,料用得足,价格也很实惠。我还记得第一次去吃时,点了招牌菜:藕丁炒肉。藕用的是洞庭湖上好的九孔藕,细细切成斜片,每片都有九个孔。猪肉炒之前要用油盐和胡椒粉腌制一下,这样炒出的肉才会嫩,而且更加入味。湖南人无辣不欢,炒的时候千万记得放点湖南特色的“红翻天”剁辣椒。尽管清楚藕丁炒肉的制作过程,我还是不能做出和兄弟餐馆一模一样的味道。刚到美国时嘴馋,想自己试一试,实验了很多次,还是没有做出记忆中熟悉的味道。今天我又点了这道菜,嘎嘣脆的藕丁,香辣的肉片,还是记忆里的味道,或者说,比回忆里更好上几分。

最近一次是和泽诚一起回学校的,泽诚是和我一起在美国留学的同学,来长沙旅游,正好我就带他到处转转。昨天去吃的烤鱼,尽管都是点的微辣的,但作为一个长期喜欢清淡口味的深圳人,他还是直呼受不了。

深圳,在这座没有历史,只能自己创造历史的城市里,泽诚的父母常年在外工作,泽诚很长一段时间都是自己生活。他对我说,他最爱的一家肠粉店在学校附近的一号路路口,现在这条路已经改了名字,而老肠粉店还是一直在那里,老板和老板娘也还是那样热情好客。我听他说过很多次这家肠粉店,在美国的时候,他就经常念叨着他的一号路肠粉,薄薄的水晶面皮,紧致地包裹着鸡蛋和叉烧肉,最后淋上店内独一无二的酱料,迎着深圳暖湿的风,吃一口,一个字,爽!就这句话,一天要念叨好几次,我们经常调侃他,别想了别想了,越想越想吃,想吃也吃不到。然后就看他一个人默默地蹲下来惆怅。

泽诚明天就要走了,本想要再多留住几天,可他说还要去趟武汉,吃吃同学媛媛说的鹏记热干面。这么一讲,我都有点动心,在美国无论待多久都不能改变我们这些吃货的属性。这个地标在媛媛的朋友圈出现过很多次,饭点时,路边小饭馆传出噼里啪啦翻炒的声音,还有呛人的辣椒味,鹏记小店常常座无虚席,热干面特别正宗,芝麻酱浓香,辣椒油很入味。媛媛说冬天在上学路上吃碗热乎乎的热干面,边走边吃,吃完也就到了。在美国,他就一直邀请着我们去武汉吃,这次正好有机会,我也就决定和泽诚同行。

天色不早了,我们晃晃悠悠回家。月亮和太阳一升一落,一个在东边,一个在西边,湘江大道上早早开始堵车。我又想起寒冬二月在美国过的第一个春节,大家吵吵嚷嚷地聚在教室抢饭吃,饭是一家中餐馆送来的,芝麻鸡,甜酸鸡,炸春卷……却怎么也比不上家里的年夜饭。饭后看春晚,和家人视频,渐渐地眼里就变得雾蒙蒙的。身在海外,为什么我们会对某种食物有种特殊的执念,我想不仅仅是记挂美食与味蕾碰撞所迸发的食欲,更多的应该是心里涌起的那一份浓浓的乡愁。

何佳凝

何佳凝 [美国]2001年出生,美国密歇根州特拉弗斯西部高了中十一年级留学生,密歇根中文电台彼岸留声机节目策划,文案。

关于《舌尖上的乡愁》

在2016年年底的时候,我很幸运地得到了在密歇根中文电台实习的机会,并开始自己策划一档关于留学生的节目“彼岸留声机”。从来没有过节目制作经验的我,怀着对传媒行业的向往开始走上这条“不归路”。我们节目做的第一个系列就是“舌尖上的乡愁”,吃是大家永远关注的问题,对于大洋彼岸的我们留学生来说,来自老家的那一口家乡菜便是我们表达对故土怀念的寄托。尽管我们的影响力很小,节目内容制作也没有那么专业,但我们还是想尽力给身处海外的同胞们带来念想,温暖更多的异乡人。

曾丽霞/图