话剧舞台:自信,才能不“NG”

2017-12-28

今年第五届乌镇戏剧节,田沁鑫带着上海戏剧学院表演系在校学生重排了她2001年的作品《狂飙》。这部戏说的是田汉,许多人只知道他是《义勇军进行曲》的词作者,但对其“中国话剧推动者”的身份却相对陌生。我在乌镇看田沁鑫运用影像再现这位中国早期话剧人如何痴迷话剧的故事时,感受到戏里那股“属于青春的激动”。

中国话剧诞生之时,是一个群星闪耀的时代。1907年,当年轻的李叔同在日本创办“春柳社”时,他不只自己创作,也在《黑奴吁天录》里扮演爱美柳夫人,与他一起被话剧吸引的还有欧阳予倩。而在这之前,中国还没有“话剧”这个词。很快,《黑奴吁天录》也被搬上上海的舞台。自此,中国人第一次认识了话剧,后来出任中央戏剧学院院长的欧阳予倩将该次演出称为“话剧在中国的开场”。

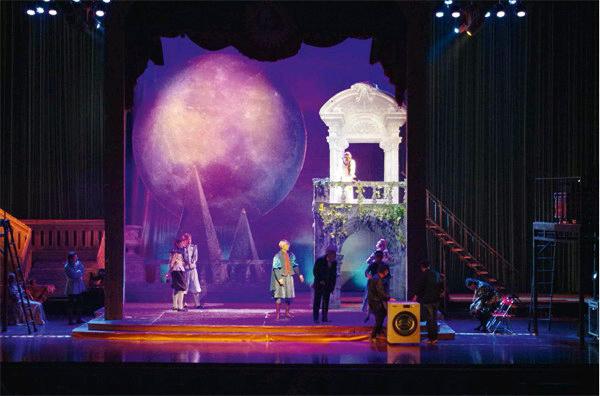

《莎土比亚别生气》剧照

“开场”之后,历经110周年,终于走到今天,正是中国话剧先贤们最初的激情激励着一代代传承者,用笔锋与时代碰撞。这一群传承者中,有坚守的话剧艺术工作者、有活跃的话剧艺术团体,也有一些陆续加入进来的有远见有魄力的企业,其中就有TCL。一次偶然机会,我采访到TCL现任品牌管理中心总经理张晓光,了解到他们和话剧的缘分。

那是2014年,张晓光和他的团队去看“开心麻花”的《基督山伯爵》,当其他人跟着人群进入海淀剧院时,张晓光却被眼前的景象留住了脚步。

他在观察来看这部剧的观众,他们的言谈举止、讨论的话题、和谁一起来。通过这次“田野”调查,他发现,虽然来看话剧的人不分老少性别,但的确年轻人居多,他们喜欢谈论艺术,从古典到现代,从大众到小众,这些年轻人由内而外地散发着艺术气质。这些发现给了张晓光和他的团队非常大的冲击。张晓光意识到,中国当代年轻人对艺术的需求并不比那些“老戏骨”一代人少,话剧受众虽然跟电影相比小众许多,但这部分人群却有着独到的艺术欣赏力,他们更年轻、热爱艺术,而且愿意从行动上支持自己热爱的东西。张晓光开始关注话剧,连带地,他周围的同事和朋友们也为话剧蕴藏的力量所感染。这种艺术性逐渐由人开始,渗透到了TCL的企业文化中。

张晓光和他的团队最先关注的是“开心麻花”。在北京话剧市场,“开心麻花”是一个比较特别的存在,剧团以喜剧见长,而喜剧跟观众之间你来我往的默契比严肃剧目更直观。

判断一部喜剧话剧是否成功,笑声是最直观的反馈,同时也能夠让演员和观众之间形成沟通。

沟通的对立面是“单向输出”。本质上讲,传统的电影或电视剧都属于“单向输出”类型,即便观众对着屏幕哭或笑,但电影本身已经是既定事实,无法再做任何修改。

但话剧不一样。对话剧来说,观众是表演的一部分。演员站在舞台上,有一部分身心是分给观众的:他们会通过笑声判断某个具体的笑点效果如何,一旦观众在眼前的表演里寻找到共鸣,他会笑、会鼓掌,这些声音背后更深层次的意义是“懂得”。因此观众的每一次内心澎湃,每一次呼吸,每一次笑声和掌声,每一次心里一惊,演员都能清清楚楚地知道,并会以此调整舞台的节奏。

张晓光认为:“话剧本质上是一场live show,它的现场表演决定了它的‘不NG属性。”这一点正如TCL今年推出的话剧110周年宣传视频中所讲:“舞台开幕到落幕都需要一气呵成,台上的每一分钟都无法逆转,不能重启。”而当观众沉浸其中,获得的体验是呈几何级数增长的。所以,TCL选择了《开心晚宴》《夏洛特烦恼》作为推动话剧发展的开始,希望能够在这里发现更多不寻常。

我曾问过北京人艺的演员何冰,话剧吸引观众的秘密在哪儿?他说话剧是“演员和观众说好了一起在这两个钟头里做的一场梦”。话剧不像魔术,魔术的要点是“看,我做了什么,你不知道吧?”,话剧是“来,我做点什么,你感受到了吗?”。

正是这种现场感一再吸引着观众。对艺术的习得越深入,人们对艺术的感知力会越细致。一部非常火的电影仍然会有人不喜欢,再小众的艺术也会有拥趸,话剧恰好在两者之间取得了最大公约数,既相对小众,又有足够多痴迷人群。话剧爱好者也会以此为荣,“我喜欢什么,我追求什么,我认同什么”,这就是他们愿意凸显的价值观。

舞台不只吸引观众,也吸引演员。

这几年,越来越多的电影电视明星愿意只拿很少的出场费出演话剧。在北京人艺,无论是宋丹丹还是濮存听,每一场演出的出场费最多只有3000元。赖声川导演的《如梦之梦》每年一票难求,主演是胡歌、许晴。“小鲜肉”张若昀听到林兆华选了他去演他今年的《三姊妹·等待戈多》,“在饭桌上发出了欢呼声”。他们都说舞台的魅力无法抗拒。许多演员去影视圈赚钱,但每年都需要回归舞台,因为这里是他们为自己充电的场所,他们通过排练和演出,找回清醒和自信。这种自信从某种程度上来讲,正是一个社会和身处其中的每个人所需要的。

纵览全世界,那些文化底蕴深厚的国度,剧作和剧作家无一不是其文艺史上璀璨的瑰宝。英国的莎士比亚、俄国的契诃夫、挪威的易卜生等等,他们笔下的经典剧目仍在上演,舞台艺术在这些国家的日常生活中也从未缺席,观众也为之骄傲。这正是一部部优秀的文艺作品在日积月累中最终沉淀并赋予其国民的文化自信。

艺术让人自醒,也让人自信。演员将话剧舞台视为精神力量的源泉,同样地,企业的发展既需要创新和实力的交相辉映,也离不开文化和气质的和谐相融。正是与话剧文化的一拍即合,让TCL“不NG”品牌之路的精神内核获得源源不断的滋养。十几年来,秉持着这种“不NG”的精神信念,TCL在企业决策和文化内涵的探索上充满敢于突破的动力。

2004年,TCL集团公司董事长李东生先生并购了法国企业阿尔卡特,已属于中国企业迈向国际市场的前哨。走出国门的TCL更不忘在各国文化中博采众长。五年前,TCL冠名好莱坞的中国大剧院;三年前,TCL开始关注国内话剧领域,发现与艺术共生、跟话剧共荣是件尤其让企业有成就感的事:现如今,TCL已经重点支持了《开心晚宴》《夏洛特烦恼》《兄弟别闹》《莎士比亚别生气》《羞羞的铁拳》《聆听弘一》等剧目。TCL积极地将话剧当成企业面向消费者的品牌文化定位,尝试以企业身份推动中国当代话剧的发展,兼顾企业的文化性和对观众的沟通,让话剧这个舞台能延伸向更宽阔的地方。

回顾中国话剧走到第110年,这也是文化被这一方舞台所浸润的110年。现在,既有北京人艺这样恪守传统的剧院,也有孟京辉、田沁鑫这样一批敢于实验的导演,有濮存昕、宋丹丹这样的老戏骨为青年演员作标杆,也有胡歌、张若昀这样的年轻演员,还有乌镇戏剧节这样的国际戏剧节,同样也有TCL这样关注话剧、乐于推动话剧事业发展和培养文化自信的企业。

可以说,有舞台的地方,就有不断生长的文化和因之而自信的人,话剧舞台的魅力其实就在这些人、这些事身上。艺术滋养着文化,也孕育着为艺术砥砺前行的一群人,我们期待有更多的人和企业能成为推动中国文化向前的一分子。