不老的月亮明清文学里的中秋节

2017-12-22成敏

成 敏

北京语言大学人文学院副教授,研究方向为元明清文学

不老的月亮明清文学里的中秋节

成 敏

北京语言大学人文学院副教授,研究方向为元明清文学

「人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。」丁酉之秋,八月既望,中秋夜仰望这满月之时,我们最能与古人产生共鸣,好像这千百年的历史都可任意穿梭。举头望去,这月亮还是那个月亮,只是事随时易,月色下的人们演绎出的是热闹欢乐,还是淡淡微凉?

农历八月十五恰是秋季七、八、九三个月的中点,所谓「三秋九月,中秋八月之中」,且天澄气明,兼之禾稼丰熟、瓜果甜美,这样的时刻,苍穹里一轮圆满的大月亮照耀着,大约不善作诗的人,心里也会微微流淌出诗意来。唐宋人在诗词里唱遍了各样的中秋、各样的月色,也许是长乐未央,抑或是孤月如霜,单苏轼的那首《水调歌头》,简直就成了一坛醇酿,从此浸泡着年年岁岁的中秋。但要讲到热闹,唐宋中秋节大约就不如明清时代了,明清的中秋节,尤其是小说里的中秋节,有些俗世里的热闹,也不免染着俗世里的微凉。大概要怎么过这中秋节呢?祭月这一环节是不可少的。明代《帝京景物略》里记载:「八月十五祭月,其祭果饼必圆;分瓜必牙错瓣刻之,如莲花。纸肆市月光纸,绘满月像,趺坐莲花者,月光遍照菩萨也。华下月轮桂殿,有兔杵而人立,捣药臼中。纸小者三寸,大者丈,致工者金碧缤纷。家设月光位于月所出方,向月而拜,则焚月光纸,撤所供,散之家人必遍。月饼月果,戚属馈相报,饼有径二尺者。」供品大多是圆的,许多来自于亲戚朋友们的互赠,这不仅是一个家人团圆的节日,也是一个分享喜悦和收获的节日。那月饼非今日广式或苏式月饼可比,大的直径能有二尺,真是圆满丰硕。据明人沈榜的《宛署杂记》记载,万历年间北京这一带,中秋家家造面饼,大小不等,称为月饼,商铺里卖各种新奇样式的果馅月饼,当然价格也很「美丽」。《燕京岁时记》里则讲清代的祭月月饼上画着月宫玉兔的样子,看来也不是普通大饼。

这祭月的风俗,在清代小说《儿女英雄传》里加添了些细节,直爽的舅太太和有些迂腐的安老爷一家一起过中秋,问起供品有何讲究:「我只问姑老爷一件事,咱们这供月儿,那月光马儿旁边儿怎么供着对鸡冠子花儿,又供两枝子藕?」这可把一向注重考据的博学宿儒安老爷给难住了,一时竟答不出。我们却可以从此处知道,原来那月光纸(即月光马儿)旁边,供奉的除了瓜果月饼之外,至少还有一对鸡冠花和一双藕,这两样供品看起来有些费解。不讲考据却自有民间智慧的舅太太给出了自己的解释:「那对鸡冠花儿,算是月亮里的娑罗树,那两枝子白花藕,是兔儿爷的剔牙杖。」这一对鸡冠花和白花藕,就这样活泼泼地跳出小说来,似乎比那月光纸还令人感到亲切可爱。其实,这藕还是有寓意的,清代《扬州画舫录》卷九写扬州小秦淮河中秋盛景时,提到之所以用生枝的藕是因为这叫做子孙藕,并且配上果实饱满的莲蓬,叫做和合莲,以寓家庭美满子孙昌盛,其他水果还有菱、栗、银杏之属。这供月的果品除了精洁圆润之外,还得有吉祥圆满的意思。

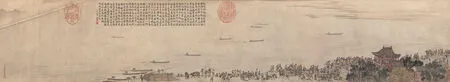

清人绘 中秋佳瑞图卷(局部)

纵三〇·二厘米 横三二〇厘米

故宫博物院藏

清人绘 中秋佳瑞图卷(局部)

纵三〇·二厘米 横三二〇厘米

故宫博物院藏

拜月之后,是分享果蔬和酒菜的盛宴,明清时代的中秋宴,小说和各种札记里,多提及水果和月饼,酒菜较少细述。反而是元代关汉卿《望江亭中秋切鲙》第三折里的一支曲子,写中秋吃鱼生倒是写得新鲜有味:「则这今晚开筵,正是中秋令节。只合低唱浅斟,莫待他花残月缺。见了的珍奇,不消的咱说,则这鱼鳞甲鲜滋味别。这鱼不宜那水煮油煎,则是那薄批细切。」女主角谭记儿便是趁此酒热鱼鲜之际盗取了金牌势剑,度过了一个转折命运的中秋。

月光之下,酒宴变得雅致起来。若是恰好有那样一个云霞翠轩的大花园,再加上音乐,似乎才算得上赏月而非嚼饮,不辜负这月华。《红楼梦》第七十六回里,贾府过中秋,大观园里嘉荫堂前,上香拜月完毕,去凸碧山庄开宴,击鼓传桂,「段子手」们和诗人们都纷纷上场,甚是热闹,而之后移毡于阶上,月至中天,更加可爱,引起贾母的听笛雅兴。赏完桂花,换上暖酒,远远的那边桂花树下,呜呜咽咽,悠悠扬扬,传出笛声来。这样晶莹的月色,这样悠扬的笛声,持续两盏茶的时间,尚觉美中不足的史太君让拣那曲谱慢的曲子细细吹来,当然不忘记给吹笛人一杯热酒、一个宫廷御厨造的瓜仁油松瓤月饼。除了音乐,审美品味一直遥遥领先的老太太让我们知道,这月饼,绝非径二尺的大面饼,否则,也衬不起那样的月光那样的音乐,还有后文里那样的忧伤。不过,月夜听笛子其实也算是老传统了,宋代耐得翁在《都城纪胜》中便说淳熙年间的清乐很美,「每中秋或月夜,令独奏龙笛,声闻于人间,真清乐也」。

清 各式兔儿爷(三件)

故宫博物院藏

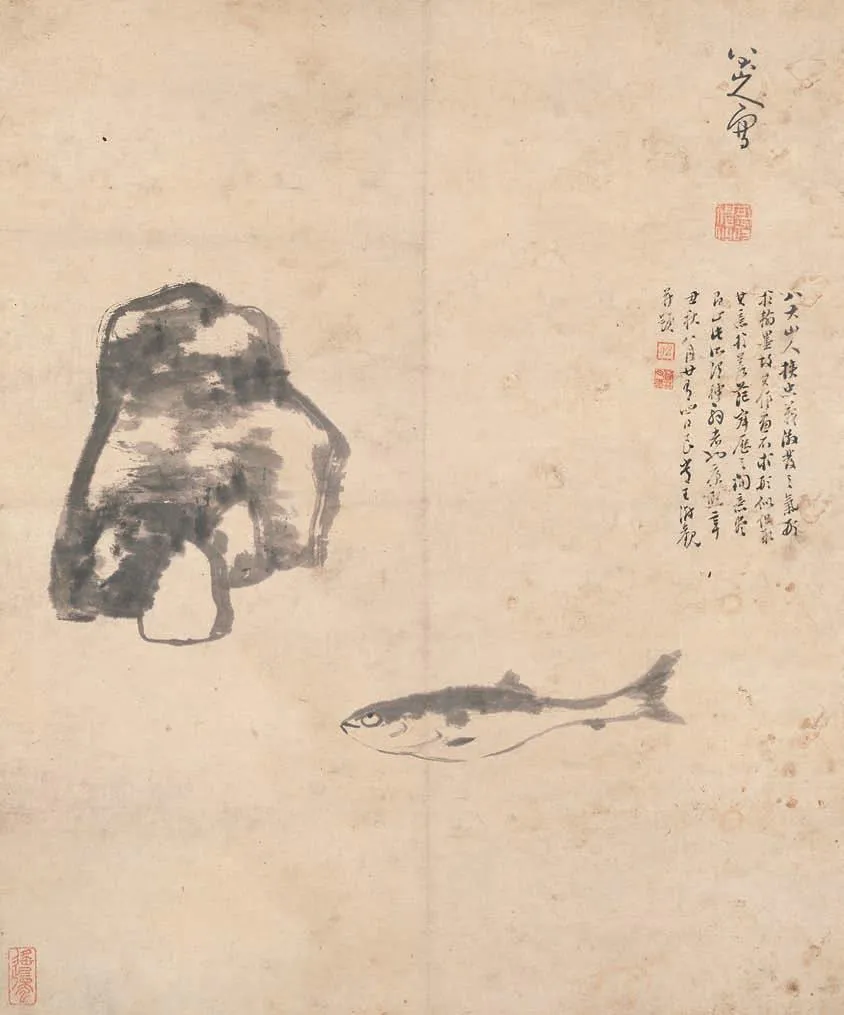

清 朱耷 鱼石图轴

纸本水墨 纵五八厘米 横四八·五厘米

故宫博物院藏

清 朱耷 蔬果图卷(局部)

纸本水墨 纵二八·四厘米 横二〇六·五厘米

故宫博物院藏

当然《水浒传》中也有难忘的中秋,也有音乐。血溅鸳鸯楼之前,武松在张都监家过了一个中秋节,为显示对武松的亲厚,张家内眷亦在场。几杯酒之后,抬来果桌继续饮酒,进了一两套食,说了些枪法,「看看月明光彩,照东窗。武松吃得半醉,却都忘了礼数,只顾痛饮」。玉兰执着象板,顿开喉咙,唱了一曲苏轼的《水调歌头·明月几时有》,张都监许诺要将玉兰配给武松。临睡前,酒食在腹的武松还在庭院的明月之下,使了几回棒。这样安闲美满的中秋,这样的《水调歌头》,忽然显出英雄的无助和凄惶来。这是《水浒传》里难得一次用足笔墨来写中秋,施耐庵把那晚的月色全部给了武松。顺带说一句,在明清通俗小说《飞花艳想》第十二回里,将要飞黄腾达的三位书生在中秋赏月时唱和曲子,亦是这首《水调歌头》,可见它真的是流行曲。在明清小说里,中秋不仅是作为节令和风俗,更主要的是用来讲故事。配着月色的故事,往往更令人动心。

清人绘 中秋佳瑞图卷(局部)

纵三〇·二厘米 横三二〇厘米

故宫博物院藏

《西游记》里师徒四人走了十几个春秋,过了十几个中秋节,可惜,一路斗魔降妖,修心取经,那样好的月色,愣是给辜负了,一路吃的都是馒头、烙饼、米饭、面汤,没吃过月饼。只记得百花羞公主被黄袍怪摄走的时候,正是中秋满月之夜。这师徒四个,「又经数月,早值冬天」,「四众行够多时,又过了冬残春尽,看不了野花山树,景物芳菲」,总之,一路消尽尘心,冬也过春也过,偏偏中秋月色吝于笔墨,不提也罢。

其实明清时代过中秋,除小说里的拜月、宴饮、音乐、曲子、故事之外,还有许多不同风俗,比如观潮、竞渡,明代的《尧山堂外纪》就记载神童都维明十二岁时,随其父中秋到杭州观潮并且写出了很漂亮的诗。黄宗羲则提到江浙一带中秋龙舟竞渡的风气很盛。清人王应奎的《柳南续笔》卷二提到中秋赛马:江阴与常熟交界处有平坦的一片地,每年中秋,两邑的人来此驰马较胜负。想必这种竞赛性质的活动,少了月夜雅致,却多了飞扬之气,亦别有味道。清代陈恒庆《谏书稀庵笔记》里则记载满人的斗蟋蟀风尚,至中秋节前后,斗蟋蟀之局的赌注会下得特别大,「斗罢记之帐簿,不敢写钱,写月饼几斤,按上等月饼算钱」,看起来月饼俨然成了可流通的「比特币」。

清 禹之鼎 月波吹笛图卷

绢本设色 纵二六·四厘米 横一四四厘米

故宫博物院藏

西夏时期 玄奘取经图

瓜州榆林窟第三窟西壁南侧

图片取自敦煌研究院编《中国石窟艺术·榆林窟》,江苏美术出版社,二〇一四年,页一六五

清 金廷标 弘历钱塘观潮歌诗意卷

故宫博物院藏

当然,中秋节,月圆人圆,也是结婚的好日子,《再生缘》里才子佳人是中秋结合,清代小说《续镜花缘》第三十五回写皇帝为状元赐婚,也是「择吉八月中秋完姻」,看来中秋真正是良辰吉日。这样的良辰吉日,当然不仅是小说里有,虚构的史太君和武松们毕竟稍稍有些小说化,但普通百姓如沈复和陈芸者,亦可在沧浪亭赏月,「一轮明月已上树梢,渐觉风生袖底,月到波心,俗虑尘怀,爽然顿释」,这对饱受困顿的神仙眷侣,在尘世大波来临前,享受着他们的「小确幸」,在《浮生六记》里留下了一个幸福的中秋节。

明清文字里的中秋,月色就是这样澄澈晶莹,慢慢覆过多少过往岁月,滤去火气,掩去沧桑,举目望去,圆月仍然饱满灿若新生,从来不曾老去。

阅读链接

“奇童”都维明

—

◎都维明九岁,即能为诗。年十二,随其父月楼之杭,时值中秋,月楼与诸文士观潮,维明侍侧。诸文士分韵赋诗,维明亦以能诗,得擎字诗云:“海门拥雪银山倾,怒涛汹汹争奔腾。疾声顷刻如雷霆,冲击三岛鳌难擎。只疑苍龙迸断黄金绳,六丁不敢施威灵。阳侯宫中神鬼惊,鼓荡元气时降升。更与明月同亏盈,天地至信无迁更。凭阑望望诗已成,百川万壑如掌平。”维明呈诗,诸公皆大惊,酒间呼为奇童。

—【明】蒋一葵《尧山堂外纪》

清 郎世宁 弘历观马技图轴

绢本设色 纵二二五厘米 横四二五·五厘米 故宫博物院藏