32份黄麻品种主要农艺性状相关性分析及差异性评价

2017-12-21陶爱芬林培清蔡梦容陈婉婷方平平林荔辉徐建堂祁建民

陶爱芬,林培清,蔡梦容,陈婉婷,方平平,林荔辉,徐建堂,祁建民

(福建农林大学教育部作物遗传育种与综合利用重点实验室/福建省分子设计育种实验室,福建福州350002)

32份黄麻品种主要农艺性状相关性分析及差异性评价

陶爱芬,林培清,蔡梦容,陈婉婷,方平平*,林荔辉,徐建堂,祁建民*

(福建农林大学教育部作物遗传育种与综合利用重点实验室/福建省分子设计育种实验室,福建福州350002)

黄麻的株高、茎粗及生育期等性状与产量密切相关,因此,研究黄麻主要农艺性状的相关性对黄麻高产优质新品种的选育具有重要意义。试验以来自不同国家和地区的32份黄麻种质为材料,对黄麻株高、茎粗、单株鲜皮重、生物学产量等农艺性状和工艺成熟期等生育期表现进行相关性分析和差异性评价。结果表明:黄麻的株高、茎粗、生育期与生物学产量之间均呈显著正相关;不同黄麻种质各性状的差异性明显,品种间变异系数在8.30%~21.39%之间;综合来看,梅峰6号、梅峰7号、闽麻5号、新选1号、黄麻179和D154等为综合性状优良的品种。研究结果为高产优质黄麻新品种的选育和实现黄麻的丰产稳产栽培提供了理论依据。

黄麻;农艺性状;差异性;生育期;相关性

黄麻(CorchorusL.)为一年生草本植物,属黄麻属,是重要的工业原料作物[1-2]。黄麻有超过100个种,其中广为栽培的有2个种,即圆果种黄麻(Corchorus capsularisL.)和长果种黄麻(Corchorus olitorisL.)[3]。黄麻又称苦麻叶、络麻和火麻等,其用途十分广泛,在纺织、建筑、板材和汽车用品等方面均得到了广泛应用[4]。可见提高黄麻的产量和品质,选育优质高产的黄麻新品种尤为重要。

黄麻的株高、茎粗、鲜皮厚等是其主要农艺性状,它们之间存在一定的相关性,并且与开花期、现蕾期和工艺成熟期等生育期之间亦存在相关性。前人就黄麻农艺性状的相关性进行了系列研究。祁建民等[5]以9份不同黄麻种质为材料,研究了黄麻稳定性和丰产性之间的相关性,发现二者在不同黄麻品种中差异性很大,可能分别由相互独立的多基因控制。蒋宝韶等[6]研究了20多个黄麻品种的纤维产量和株高、茎粗的相关性,发现纤维产量与茎粗、株高呈显著相关。张加强等[7]探讨了圆果种黄麻主要经济性状和产量的相关性,发现在黄麻高产栽培和品种选育上,应该选择分枝高度、单株鲜皮重和鲜皮晒干率作为主要目标性状,同时也要注意多性状的综合选择。黄其椿等[8]对黄麻新品种在广东南宁的栽培表现进行了研究,发现Y007-10在株高、单株鲜皮厚等方面表现最为理想,为黄麻在南方的栽培提供了依据。赵洪涛等[9]分析了9份不同的长果种黄麻在南宁种植的经济效益,分别对其农艺性状、经济性状、生长发育及产量进行相关性分析,发现福黄麻1号的经济效益最好。

前人的研究主要针对黄麻农艺性状的相关性和经济效益等方面进行,而对黄麻农艺性状与生育期之间的相关性则缺乏系统研究,同时,不同黄麻种质资源间性状的差异性分析也鲜见报道。另外,前人研究中所用的黄麻品种来源地相对单一,数量也较少。故本研究选取来自中国、印度、巴基斯坦和日本等地,在福建省推广种植过的32份不同黄麻品种为研究材料,在来源地上具有更加广泛的代表性,针对性也更强。本研究拟分析黄麻的株高、茎粗和鲜皮厚等农艺性状的相关性,并探讨不同农艺性状与生育期之间的相关性,同时分析不同黄麻品种主要农艺性状之间的差异性,评价出综合性状优良的黄麻品种,旨在为高产优质黄麻新品种的选育和实现黄麻的丰产稳产栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以32份在福建省推广应用过的黄麻品种为材料(表1),包括国内外引进的品种、福建农林大学自主选育的品种及福建省地方品种。

表1 32份黄麻品种的名称、来源地和类型Tab.1 The name,origin and genotype of32 jute accessions

续表1

1.2 方法

1.2.1 田间种植方法

2016年4月30日将32份黄麻品种播种于莆田市白沙镇试验基地,采用随机区组设计,每个品种设3次重复,每个小区面积为9 m2。种植密度180000株/公顷,畦宽带沟1.4 m,按常规方法进行田间管理。

1.2.2 数据记载与分析

在黄麻工艺成熟期,每个小区随机取样5株,参照粟建光等[10]的方法,测量黄麻的株高、分枝高、茎粗、鲜皮厚、单株鲜茎重、单株鲜皮重、单株干皮重、生物学产量,取15株的平均值进行数据分析。在整个黄麻生长发育时期,分别观察记载各个品种出苗、现蕾、开花、结果、工艺成熟、种子成熟的时间。工艺成熟期为开花后半个月,种子成熟为果荚爆裂、种子为黑褐色为准[2]。用Excel 2016中的Correl函数进行相关性分析,用Stdevp函数进行差异性分析,采用DPS软件中的LSD方法进行数据的显著性测验,以黄麻179作为对照品种。

2 结果与分析

2.1 黄麻主要农艺性状相关性分析

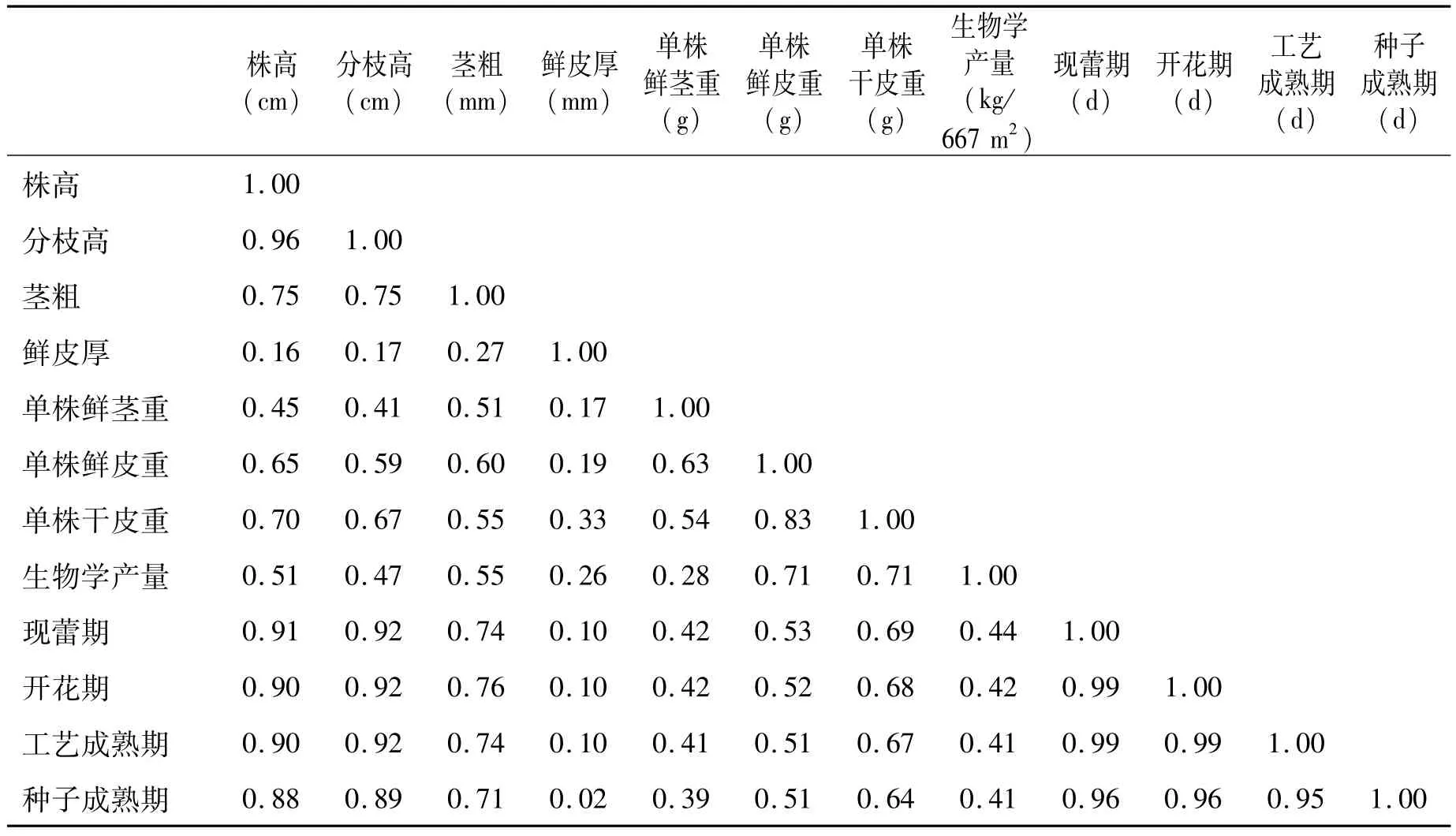

黄麻品种株高等主要农艺性状及工艺成熟期等生育期的相关性分析数据见表2。由表2可知,黄麻株高、茎粗、单株重等各个农艺性状之间具有明显的正相关性,株高、分枝高和茎粗等主要农艺性状与开花期、现蕾期、工艺成熟期和种子成熟期等生育时期间亦呈显著正相关,相关系数均超过0.71。值得注意的是,鲜皮厚与其他农艺性状及生育期的相关性不大,相关系数小,最高为0.33,最小仅为0.10。

2.1.1 黄麻株高和不同农艺性状及生育期相关性分析

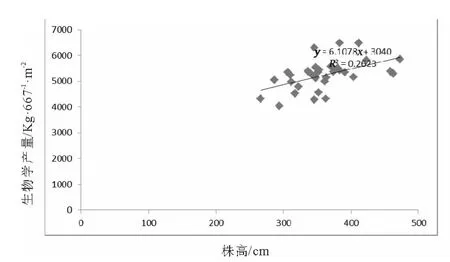

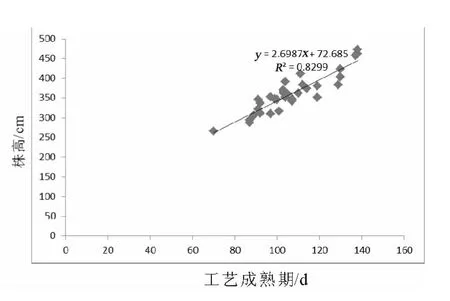

从表2可以看出,株高和分枝高的相关性最为显著,相关系数为0.96;株高和茎粗、单株干皮重及单株鲜皮重的相关程度亦较高,相关系数分别为0.75、0.70和0.65;株高与单株鲜茎重和生物学产量(图1)亦呈较明显的正相关,相关系数分别是0.45和0.51。研究结果还表明,株高与开花期、现蕾期、工艺成熟期(图2)和种子成熟期的相关系数平均为0.90,达极显著正相关。然而,株高与鲜皮厚的相关性不明显,相关系数只有0.16。上述结果表明,黄麻的株高是决定产量的重要因素,株高越高,黄麻的单株重和生物学产量越高;同时,株高受生育期影响较大,生育期越长,则黄麻的株高越高。

表2 32份黄麻材料主要农艺性状和生育期相关系数表Tab.2 The correlation between main agronomic traits and growth stages

图1 株高与生物学产量的回归直线图Fig.1 Regression equation line between plant height and biomass yield of jute

图2 株高与工艺成熟期的回归直线图Fig.2 Regression equation line between plant height and technicalmaturing stage of jute

2.1.2 黄麻茎粗和不同农艺性状及生育期相关性

由表2可知,茎粗和鲜皮厚的相关性最低,相关系数仅为0.27,而与其他农艺性状都呈显著正相关。黄麻茎粗与单株鲜茎重、单株鲜皮重、单株干皮重和生物学产量(图3)的相关系数在0.51~0.60之间。而茎粗与开花期、现蕾期、工艺成熟期(图4)、种子成熟期等不同生育期之间的相关系数均高于0.70,呈显著正相关。研究结果同时表明,茎粗与生育期的相关性高于与单株重及生物学产量的相关性。说明茎粗是除株高外与黄麻生物学产量密切相关的又一农艺性状,且生育期的长短影响茎粗的表现。

2.1.3 黄麻鲜皮厚与不同农艺性状及生育期的相关性

本研究结果表明,黄麻的鲜皮厚与株高、单株鲜茎重和单株鲜皮重的相关性均较低,相关系数小于0.20,与各生育期性状的相关性尤其低,相关系数最高为0.10,最低仅为0.02。由表2可知,鲜皮厚与单株干皮重和生物学产量的相关性相对较高,但不显著,相关系数分别为0.33和0.26。由此可知,黄麻鲜皮厚受其他性状的影响非常小,生育期长短对鲜皮厚基本没有影响。

图3 茎粗与生物学产量的回归直线图Fig.3 Regression equation line between stem diameter and biomass yield of jute

图4 茎粗与工艺成熟期的回归直线图Fig.4 Regression equation line between stem diameter and technicalmaturing stage of jute

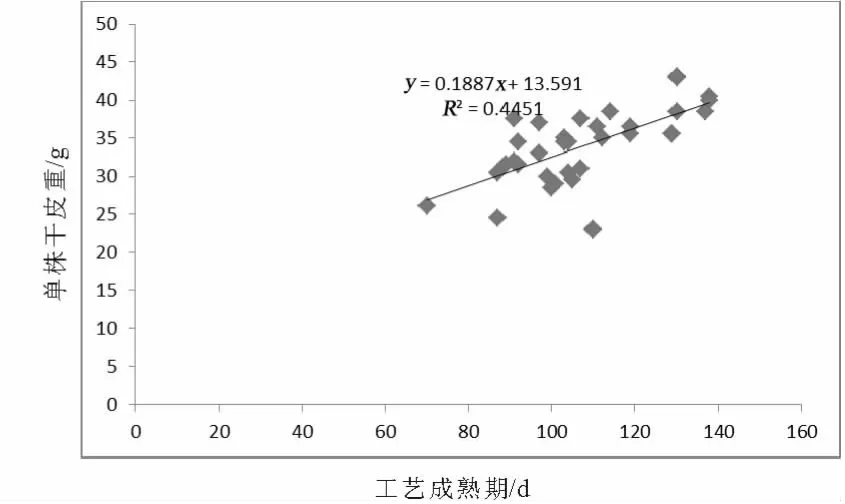

2.1.4 单株干皮重和不同农艺性状及生育期的相关性

由表2可知,黄麻单株干皮重除与鲜皮厚相关性不显著外,与其他农艺性状及生育期性状均呈显著正相关。其中,与单株鲜皮重相关性最高,相关系数达0.83,与株高和生物学产量的相关性也较高,相关系数分别为0.70和0.71;与茎粗和单株鲜茎重的相关系数分别是0.55和0.54,相关性亦较显著。同时,黄麻的单株干皮重与各生育期性状间的相关系数在0.64~0.69之间,相关性较高。

图5 单株干皮重和生物学产量的相关性Fig.5 Regression equation line between dry fiber weight per plant and biomass yield of jute

图6 单株干皮重与工艺成熟期的回归直线图 Fig.6 Regression equation line between dry fiber weight per plant and technical maturing stage of jute

2.2 黄麻主要农艺性状差异性分析

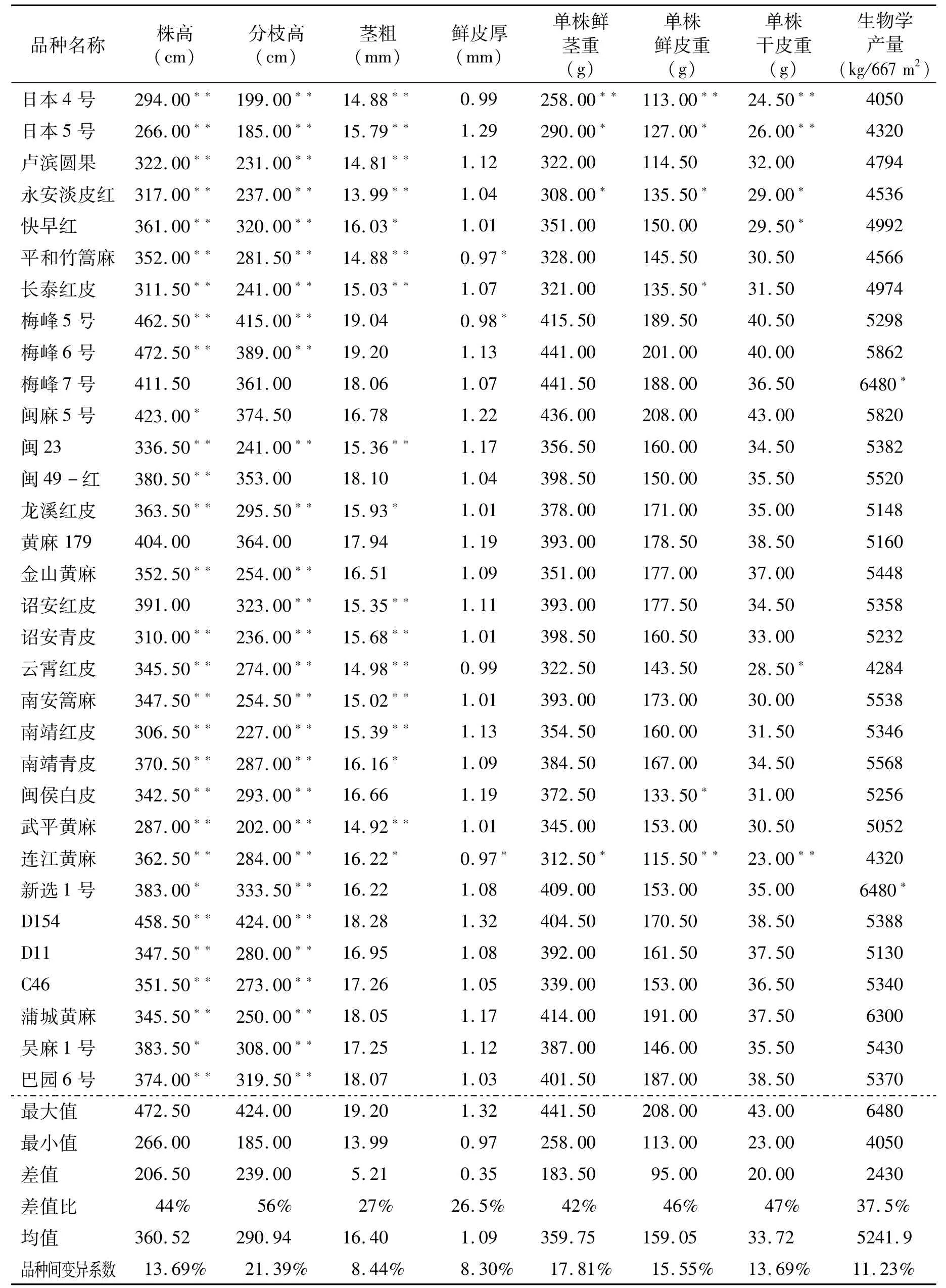

由上述相关性分析可知,黄麻的产量与株高、分枝高、茎粗等主要农艺性状密切相关,因此,本研究分析了32份黄麻品种间主要农艺性状的差异,并对其进行了评价,以期为黄麻育种研究中亲本选配和直接提供生产应用奠定基础。各性状显著性测验和差异性分析结果见表3。由表3可以看出,与对照相比,供试材料的株高、分枝高、茎粗等主要农艺性状达极显著或显著差异,而绝大部分黄麻品种的鲜皮厚差异不显著。同时,差异性分析结果表明,在所有农艺性状中,鲜皮厚的差值比亦最小(26.5%)。

2.2.1 黄麻品种间株高和分枝高的差异性分析

从表3可以看出,在32份黄麻品种中,株高的品种间变异系数为13.69%,变异幅度为266.0~472.5 cm,差值比为44%。梅峰6号的株高最高,达到472.5 cm,梅峰5号次之,株高为462.5 cm。同时,除梅峰7号和诏安红皮外,其他品种与对照的株高均达极显著或显著差异。

另外,闽麻5号、梅峰7号和黄麻179等几个品种的株高均超过了400 cm,表现出植株高大的特点。而日本5号的株高最低,只有266 cm,与梅峰6号相差206.50 cm,变异幅度很大。来自日本的另外一个品种日本4号的株高亦较低,为294 cm。来自福建当地的武平黄麻也较矮小,株高仅为287 cm,介于两个日本品种之间。而黄麻分枝高的差值比高达56%,分枝高最大的品种为D154,高达424 cm,最小的为日本5号(185 cm),两者相差239 cm,品种间变异系数是21.39%。结果表明,梅峰6号、梅峰7号、闽麻5号这几个品种的分枝高均超过360 cm,日本4号和5号的分枝高小于200 cm,植株矮小。

表3 32份黄麻品种农艺性状差异性表现及显著性测验结果Tab.3 The differences and significance test of main agronomic traits in 32 jute accessions

2.2.2 黄麻品种间茎粗和鲜皮厚的差异性分析

黄麻茎粗的品种间变异系数为8.44%,差值比为27%,均低于株高与分枝高的值。在所有供试材料中,梅峰6号的茎粗达到最大值19.20mm,巴园6号、蒲城黄麻和D154等表现亦较突出,茎粗分别为18.05、18.07、18.28 mm。永安淡红皮茎粗值最小,只有13.99 mm。同时,由表3可以看出,绝大部分黄麻品种的鲜皮厚与对照差异不显著。黄麻鲜皮厚的品种间变异幅度相对较小,其中变异系数为8.30%,差值比为26.5%,低于其他主要农艺性状。D154的鲜皮厚值最大,为1.32 mm,日本5号、闽麻5号和黄麻179等品种的鲜皮厚也表现较好,分别达1.29、1.22、1.19 mm,平和竹篙麻的鲜皮厚值最低(0.97 mm)。值得注意的是,虽然日本5号株高和分枝高表现不佳,植株矮小,但鲜皮厚表现突出,在32份供试材料中位列第二,仅次于D154。

2.2.3 黄麻品种间单株鲜茎重和单株鲜皮重的差异性分析

由表3可知,黄麻单株鲜茎重的差值比为42%,变异系数为17.81%。梅峰7号和梅峰6号的单株鲜茎重最大,分别高达441.5、441 g,闽麻5号的单株鲜茎重亦表现优秀(436 g),蒲城黄麻、新选1号和D154的值也都超过了400 g,植株较重。而日本4号单株鲜茎重值最小,只有258 g。单株鲜皮重品种间变异系数15.55%,差值比达到46%。单株鲜皮重的均值为159.05 g,梅峰6号、闽麻5号和闽23等17个品种的单株鲜皮重超过均值,而日本4号、日本5号和连江黄麻等15个品种的单株鲜皮重低于均值。闽麻5号单株鲜皮重最高,达到208 g,梅峰6号的也较高,为201 g,而日本4号最低,只有113 g,与最高值相差95 g。

2.2.4 黄麻品种间生物学产量的差异性分析

生物学产量的品种间变异系数为11.23%,变异幅度在4050~6480 kg/667 m2之间,差值比达37.5%。在32份黄麻品种中,梅峰7号和新选1号生物学产量最高(6480 kg/667 m2),蒲城黄麻次之(6300 kg/667 m2),梅峰 6号、闽麻 5号等 16个品种的生物学产量都超过均值5241.9 kg/667 m2,表现出高产的特点。日本4号的生物学产量最低,只有4050 kg/667 m2,与梅峰7号和新选1号相差2430 kg,差异幅度较大。

3 讨论

3.1 黄麻农艺性状之间的相关性

黄麻是天然纤维作物,除了品质性状,产量性状也是至关重要的,而黄麻茎和纤维是其主要收获部分,因此株高、茎粗、鲜皮厚、单株干皮重等性状是黄麻生产栽培中的重要指标,同时也是黄麻种质资源评价的考量因素。因此,探讨黄麻主要农艺性状的相关性并对其进行评价,对选育优质高产的黄麻新品种具有重要意义。研究表明,黄麻的生物学产量和株高、茎粗、单株鲜皮重和单株干皮重呈正相关,并且这4个因子两两之间均呈正相关。郑雨云等[11]的研究也表明,黄麻单株鲜茎重、单株鲜皮重、分枝高、茎粗等主要性状和纤维产量呈显著或极显著正相关。张加强等[8]的研究结果揭示了黄麻单株纤维产量与株高、分枝高度、单株鲜皮重呈显著或极显著正相关。邵宝富等[12]发现,黄麻的茎粗与干皮重呈显著正相关。综上所述,在黄麻农艺性状的相关性上,本试验的研究结果与前人的研究一致。值得注意的是,本研究结果表明,黄麻的鲜皮厚与单株鲜皮重和单株干皮重的相关性均不显著,这与理论预期不一致。推测其可能与黄麻品种类型有关。蒋宝韶等[6]研究表明,黄麻皮厚与单株干皮重的相关性随品种不同而有所变化,不同品种间差异较大。而邵宝富等[12]发现,长果种黄麻皮厚和单株产量的相关性远远大于圆果种黄麻。本研究所采用的材料均为圆果种黄麻,推测这是导致鲜皮厚和单株产量相关性不显著的一个原因。同时,前人的研究表明,与株高和茎粗相比,皮厚对黄麻产量的影响相对较小。如张加强等[7,14]发现,黄麻皮厚和单株干皮重的相关系数较低,相关性不显著;邵宝富等[12]研究表明,圆果种黄麻皮厚与单株产量之间遗传相关性不显著,而株高与茎粗对单株产量直接具有遗传正相关效应。另外,本试验中绝大多数黄麻品种间的鲜皮厚差异未达显著水平,相对来说差别不大,这可能是导致其与黄麻产量相关性不大的另一个原因。综上所述,在黄麻育种过程中,应注重对株高、茎粗、单株重等性状进行重点改良,并注意加以综合选择,以获得高产的黄麻新品种。

研究还发现,黄麻的株高、茎粗、单株重及生物学产量与生育期呈显著正相关。开花现蕾期和工艺成熟期长的晚熟品种,植株高大、茎较粗,产量表现好,因此理论上应该选择迟熟黄麻品种,在我国安徽、河南、浙江等黄麻主产区进行推广应用。但本试验所在地福建是台风多发省份,黄麻旺长期和工艺成熟期容易遭遇台风的袭击,若黄麻植株过于高大,则抗倒伏能力下降,会加大黄麻在台风中受危害的风险。另外,若品种生育期太长,不能及时收获,则会影响下一茬作物的适时种植,进而影响农业生产的合理安排。综上所述,在实际生产过程中,应该结合当地的实际情况,选育生育期适中的品种进行推广应用。

3.2 黄麻农艺性状差异性分析及评价

黄麻主要农艺性状品种间的差异性分析,可以为黄麻选育种工作提供理论依据。中国农业科学院麻类研究所和福建农林大学等科研单位,自上世纪80年代以来,通过对我国保存的黄麻种质资源进行系统鉴定,已评价出了一批高产优质、多抗的种质资源,如黄麻179、粤圆5号、新选1号和梅峰4号等[13]。张加强等[14]对26份黄麻种质进行了主成分和二维排序分析,结果表明参试材料产量相关性状的变异系数为2.54%~14.7%,其中,单株干皮产量等5个产量性状的变异系数超过10%,说明产量性状的变异潜力较高;同时评价出福黄麻1号等6个高产黄麻品种。戴志刚等[15]对国外引进的6个圆果黄麻优良品种进行了丰产性、适应性和抗病性及纤维品质鉴定与评价,结果表明C-1丰产性最好。赵洪涛等[16]以14个黄麻新品种为材料,分析了在黄麻纤维成熟期不同品种间的黄麻单株干皮重的差异性,结果得出编号为J8的品种表现最好。与前人的研究相比,本试验相对扩大了试验材料的品种数量和品种来源,结果表明黄麻的主要农艺性状在不同的品种当中变异程度较大,差异系数最小为8.30%,最高达到21.39%,高于张加强等[14]的结果。评价分析结果还表明,梅峰6号、梅峰7号、新选1号、黄麻179、闽麻5号和D154等品种株高、茎粗、单株鲜皮重和生物学产量等均表现突出,植株高大粗壮,是综合性状优良的品种,在生产上可优先进行推广种植。卢浩然等[17]研究表明,黄麻179麻皮厚、茎杆上下均匀、高产,适合大面积推广应用,本研究的结果亦证实了这一点。而日本5号和日本4号的株高和分枝高等均较小,产量性状不佳,表现出植株矮小、生物学产量低的特点,不适合在生产上大面积推广。研究还发现,一些地方品种,如武平黄麻、诏安红皮、平和竹篙麻的株高、茎粗、鲜皮厚度和生物学产量等值均较小,不适合作为主栽品种进行栽培,这可能与其为古老的地方品种有关。虽然这些地方品种的产量性状表现不够理想,但可能具有纤维品质优、抗病性强等特点。所以在进行黄麻遗传研究和新品种选育过程中,可对上述地方品种进行品质和抗性性状的进一步探讨,筛选出抗性强、品质优的材料,作为品种选育的杂交亲本和遗传研究中的优异基因资源。

4 结论

本研究对黄麻的主要农艺性状及生育期表现的相关性和差异性进行了分析和评价,研究结果可为黄麻生产中优良品种的选择、栽培管理中产量的提高及高产优质新品种的选育提供理论依据。

[1]中国农业科学院麻类研究所.中国红麻黄麻品种志[M].北京:农业出版社,1985:10.

[2]熊和平.麻类作物育种学[M].北京:中国农业科学技术出版社,2008:156-185.

[3]Islam M S,Saito JA,Emdad EM,et al.Comparative genomics of two jute species and insight into fibre biogenesis[J].Nature Plants,2017,3:16223.

[4]卢浩然.中国农百科全书——农作物卷,麻类分支[M].北京:农业出版社,1991:256.

[5]祁建民,郑云雨,王英娇.南方三省黄麻品种丰产性稳定性测定及其分析方法的探讨[J].福建农学院学报,1984,13(4):269-276.

[6]蒋宝韶,周安靖,李乃坚,等.黄麻主要经济性状相关研究[J].中国麻业科学,1983,5(1):1-5.

[7]张加强,骆霞虹,陈常理,等.圆果种黄麻主要经济性状与纤维产量的相关及灰色关联分析[J].中国麻业科学,2015,37(5):70-79.

[8]黄其椿,李初英,赵洪涛,等.黄麻新品种在广西南宁的栽培表现评价[J].种子,2015,34(6):101-103.

[9]赵洪涛,黄其椿,赵艳红,等.南宁引种长果种黄麻的适应性及其效益分析[J].西南农业学报,2015,28(4):1502-1507.

[10]粟建光,龚有才.黄麻种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2005.

[11]郑云雨,祁建民,李维明,等.黄麻产量和纤维品质性状典型相关与双重筛选逐步回归分析[J].福建农业大学学报(自然科学版),1994,23(1):17-20.

[12]邵宝富,翁才浩,裘耀东,等.黄麻红麻数量性状的遗传及相关分析[J].中国麻业科学,1993,15(2):7-11.

[13]卢瑞克,杨泽茂,戴志刚,等.黄麻、红麻优异种质资源鉴定、创新与利用[J].中国麻业科学,2016,38(5):222-228.

[14]张加强,陈常理,骆霞虹,等.26份黄麻种质资源产量性状的主成分聚类分析及其评价[J].植物遗传资源学报,2016,17(3):475-482.

[15]戴志刚,龚友才,粟建光,等.引进圆果黄麻新品种区域试验鉴定与评价[J].中国麻业科学,2007,29(6):313-316+329.

[16]赵洪涛,李初英,黄其椿,等.黄麻引进新品系的比较试验研究[J].中国农学通报,2013,29(12):91-95.

[17]卢浩然,郑云雨,王英娇,等.黄麻良种“179”的选育与推广[J].福建农林大学学报(自然版),1983(1):1-6.

Correlative Analysis and Evaluation of Main Agronomic Traits of 32 Jute(Corchorus capsularis L.)Accessions

TAO Aifen,LIN Peiqing,CAI Mengrong,CHEN Wanting,FANG Pingping*,LIN Lihui,XU Jiantang,QI Jianmin*

(Key Laboratory of Ministry of Education for Genetics,Breeding and Multiple Utilization of Crops/Fujian Provincial Key Laboratory of Crops by Design,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002,China)

The plant height,stem diameter and growth stages of jute(CorchorusL.)are closely related to its yield,so it is important to study the correlation relationship between the main agronomic traits.In this study,32 jute cultivars collected from different countries were taken as the researchmaterials,and the correlation of main agronomic traits including plant height,stem diameter,fresh bark weight per plant,biological yield and performance of growth stages were studied.The results showed that the plant height,stem diameter and growth period of jute were positive correlated with biomass yield.The differences of the characteristics were significant,and the variation coefficient varied from 8.30%to 21.39%.On the whole,Meifeng No.6,Meifeng No.7,Minma No.5,Xinxuan No.1,Jute 179 and D154 performed well and should be demonstrated widely.The results can provide the theoretical basis for the breeding of new jute varieties with high yield and high quality,which can also lay foundation for jute cultivation with high and stable yield.

jute;agronomic traits;differences;growth performance;correlation

S563.4

A

1671-3532(2017)06-0298-09

2017-06-29

国家自然科学基金项目(31471549);现代农业产业技术体系建设项目(CARS-19-E06);南方麻类种质资源共享平台建设项目(2010N2002)

陶爱芬(1976-),女,副研究员,主要从事麻类作物遗传育种学研究。E-mail:281770126@qq.com

方平平(1968-),男,副教授,主要从事麻类作物遗传育种学研究,E-mail:fangpp1990@qq.com;祁建民(1948-),男,教授,主要从事麻类作物遗传育种学研究。E-mail:qijm863@163.com