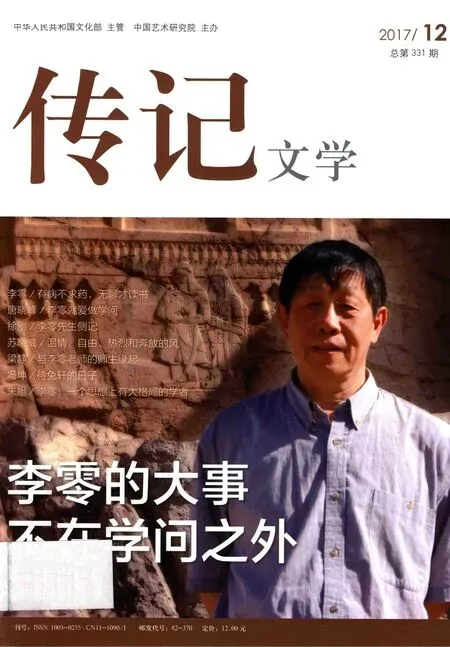

启功:那个比齐白石小五十岁的“小孩子”

2017-12-20王谦

王 谦

中国艺术研究院在读博士

启功:那个比齐白石小五十岁的“小孩子”

王 谦

中国艺术研究院在读博士

前些年常去北京琉璃厂逛书店,捎带看看书画店,时常看到署名前缀为“爱新觉罗”的书家、画家的作品,简介中往往称其为皇族,至于系出哪一支皇帝血脉,却又语焉不详,——摆明了是为卖商品画而乱冒人家的子孙。也有的无名画家并不让自己姓“爱新觉罗”,而是改姓“溥”,名字取单字,也是一副让外行买家误以为是皇家血脉,倘懂行的人较真问起,便说这其实是画家的字号,这是比较聪明的一路。

启功先生是清朝雍正皇帝九世孙,祖上是雍正皇帝家的正宗“五阿哥”、“和亲王”弘昼,其出生只比弘历晚一个时辰。即便家道中落,血脉一样是正宗的,他却公开声明自己“姓启名功”,遗弃“爱新觉罗”这一在许多人眼里的皇脉招牌。前述两类书画家在启老夫子面前,岂不当羞死?

启功将自己卧室兼书房名之曰“坚净居”,自号“坚净翁”。一方古砚,上有铭文:“一拳之石取其坚,一勺之水取其净。”“坚”、“净”二字正是启功先生人格与处世方式的映射。

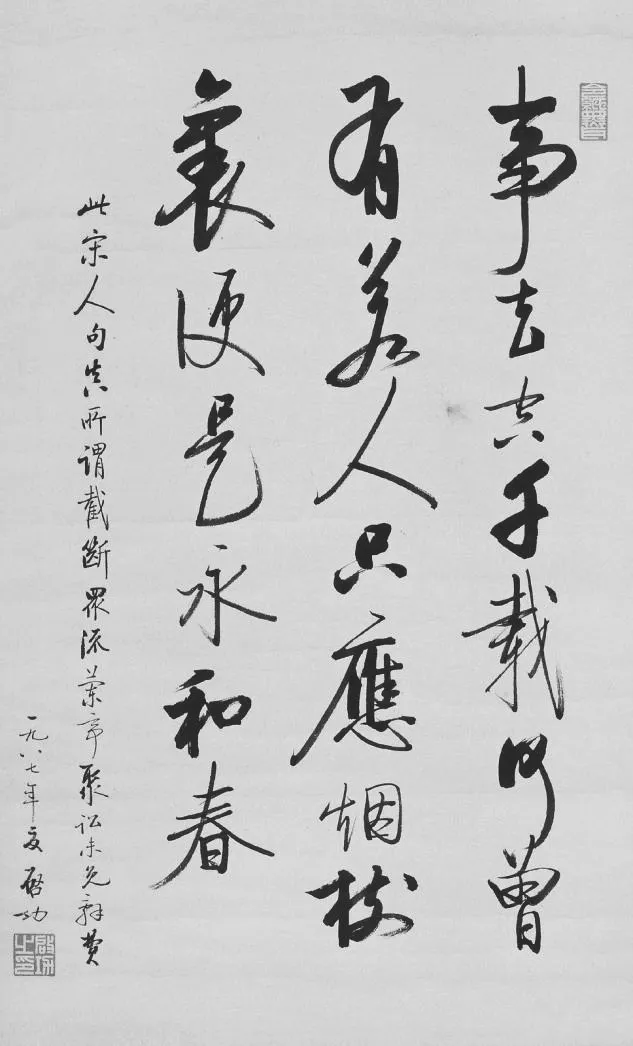

启功书法

坊间流传的启功轶事中,单是说他遇到有人假冒他的书法作品卖钱的段子,就有几种版本。比如,在琉璃厂看到署名启功的赝品,当有人请断真伪时,启老一笑:“比我写得好。”稍过一会儿,又改口说:“这是我写的。”事后他向随行的弟子解释说:“人家用我的名字写字,是看得起我,再者,他一定是生活困难缺钱,他要是找我来借钱,我不是也得借给他?”他撰文称赞明代文徵明、唐寅等人,说当时有人伪造他们的书画,他们不但不加辩驳,甚至在赝品上题字,使穷朋友多卖几个钱,让那些穷苦小家得几吊钱维持一段生活,而有钱人买了真题假画,损失也不会多么大。这其中表现出来的,大抵是与“坚”相反的“软”吧,但这位幽默、随和的老人,性格中“坚”的成分也不少,遇到理应较真之事,也一点不含糊。比如,当他发现有人冒用他的名字进行古书画鉴定,并在赝品上以他的名义题字落款时,非常气愤。他曾让弟子联系报社发表声明:从今以后,启功不再为任何个人鉴定古字画真伪,不再为任何个人收藏的古字画题签。声明发表后,许多朋友都不相信他能做到,因为他们知道启先生为人随和,好说话。可是先生真的是说到做到了。

启功自幼体弱多病,年老之后,时有病症发作,但这样一位乐观且达观的长者,即便在病痛之中,往往亦发之以诗。一次,他颈椎病发作,医生要他做“牵引”治疗。这般痛苦事,他开心地喻为“上吊”,还填了一首《西江月》:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢。长绳牵系两三条,头上数根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操。《洗冤录》里篇篇瞧,不见这般上吊。”后来他患心脏病,送入医院抢救,榻上口占诗句:“填写诊单报病危,小车直向病房推。鼻腔氧气徐徐送,脉管糖浆滴滴垂。心测功能粘小饼,胃增消化灌稀糜。遥闻低语还阳了,游戏人间又一回。”

启功毫不避讳“死”字,他说:“这个世界上对待我的死大体有三种人。有一种是不认识我的人,他们对我的生死是无所谓的;另一种是对我感兴趣并且已经拿到我的字的人,他们盼我赶紧死;第三种是对我感兴趣但还没拿到我的字的人,所以盼望我先别死。”这样截然不同的三种人态度,大概每一位成名和未成名的书画家都会面对吧?

在有关启功的轶事中,不乏以讹传讹者。有一则广为人知的笑话,说的是启功先生因为身体欠安,闭门养病,奈何访客不断,不胜其烦,就写了张字条贴在门上:“大熊猫病了,谢绝参观!”这笑话传得久了,很多人信以为真,后来“出口转内销”传到了启功耳中,他郑重其事地请弟子为他辟谣:“外面有人说启功自称大熊猫,那都是别人误传。其实我写的是:‘启功冬眠,谢绝参观。敲门推户,罚一元钱。’”启先生说:“我还有自知之明,哪敢自称国宝呢?”

启功书法

盛传的启功轶事,尽管大多很有趣,但有些段子纯属外人演绎。去年看到一个有关启功的影片,是由演员扮演形象、生前弟子代为表演挥毫的特写镜头,在网上获得极大的浏览量。但其中有的故事就颇值得怀疑,比如一位地方领导带秘书前来求字,启功拈笔在宣纸上写下四个大字:“其母之也。”当代一位书法大家举办个展,展览名称即是“如也”,读过书论的明白典出“书者如也”的名言,不熟悉书论而看过启功此片的观众八成会将两个“也”字联系到一块儿。将割裂书论名言而得的“如也”二字充作展览雅称,是确凿的实事,而从对启功先生为人素养逆推,可知他给求字之人题写“其母之也”之事,应不会发生。

启功学识甚广博,除了正宗学术之外,来自古人笔记、俾官野乘者颇多,而当他讲述学问时,往往信手拈来,顿时化严肃为诙谐,效果却比高头讲章好得多。一次,他跟年轻朋友聊到书画鉴定中个人爱好、师友传习、地方风尚、古代理论影响或外国某种比附都是不可完全避免的,说:“任何一位现今的鉴定家,如果要说没有丝毫的局限性,是不可能的。如说‘我独无’,这句话恐怕就是不够科学的。记得清代梁章钜《制艺丛话》曾记一个考官出题为《盖有之矣》,考生作八股破题是:‘凡人莫不有盖。’考官见了大怒,批曰:‘我独无。’往下看起讲是:‘凡自言无盖者,其盖必大。’考官赶紧又将前边批语涂去。往下再看是:‘凡自言有盖者,其盖必多。’这是清代科举考试中的实事,足见‘我独无’三字是不宜随便说的。”

20世纪90年代初,故宫博物院有个年轻人,叫王连起,工人出身,没念过大学,但善于学习,精通碑帖和书画,对赵孟有系统研究。他在八九十年代做过徐邦达的助手,启功非常器重他,逢人说项,为他创造发展的机会。90 年代初,启功特意请薛永年推荐王连起去美国大都会做研究,“让美国人也知道我们有这样年轻的专家”。后面的周折颇有戏剧性,可见启功之煞费苦心——

在一次宴会中,启功与美籍华人、美术史专家方闻交谈,特地将话题引到了赵孟的《双松平远图》上。同题作品在美国有两件,一件在大都会,另一件在辛辛那提,都知道是一真一假,但无人能定孰真孰伪。启功告诉方闻:在座的王连起能告诉你孰真孰伪的铁证。王连起说,真迹不但有乾隆印玺,而且有一段乾隆题跋,在宣统元年狄平子出版的《中国名画集》里就印出来了,可是后来乾隆题跋被挖掉了,谭敬组织人作假时就没有乾隆题跋了。因此,流传到美国的一真一假两件,没有挖痕的必假,那件细看有挖痕的是真迹。他又仔细讲了真迹的流传经过和伪作出现并卖给美国的历史。这一切令方闻很是折服,当即拍板邀请王连起赴美。

也许没有人会相信,启功没有当过书法专业的博导。据说最早在国内招收书法博士的欧阳中石先生邀请他一起带书法博士,而启功的回答是:“什么是博士水平的字?什么是硕士水平的字?你能回答清楚这个问题,我就和你一起带。”这个问题当然没有答案,当然启功也就没有指导过“书法博士”。

1978年,启功66岁。妻子、母亲和恩师已经先后离他而去,回想半世艰辛岁月,启功悲痛之余写下了这首诙谐、精炼的《自撰墓志铭》:

中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥且陋。身与名,一齐臭。

启功写下这一流传极广的墓志铭之后27年,与世长辞。他的大名远播、书画作品价格日隆以及在书法界、学术界的实至名归,主要发生在这一期间。他对朋友和弟子们说:“过去需要钱的时候没有钱,日子真难过,我的母亲、姑姑、老师、老伴儿,他们活着的时候,我没有钱让他们过好日子;现在要这么多钱有什么用呢?”又说:“我们是有难同当,但没能有福同享。因此我的条件越好,心里就越不好受。我只有刻苦一点,心里才平衡一些。”

启功十七八岁时由一位远房叔祖介绍去向齐白石先生学画,到了晚年,写过一篇《记齐白石先生轶事》,记述自己在白石老人那里学书画、治印兼及论诗的一些故实。文章写道:

齐先生大于我整整五十岁,对我很优待,大约老年人没有不喜爱孩子的。我有一段较长时间没去看他,他向胡佩衡先生说:“那个小孩怎么好久不来了?”我现在的年龄已经超过了齐先生初次接见我时的年龄,回顾我在艺术上无论应得多少分,从齐先生学了没有,即由于先生这一句殷勤的垂问,也使我永远不能不称他老先生是我的一位老师!

1987年,北京师范大学举办全国高校书法教师培训班,启功先生第一堂课讲的是“破除迷信”。他说:“书法就是一层窗户纸,一捅就破,那些把书法讲得云山雾罩的理论家,为的就是不让你写字,其实他们自己也糊涂。”这就是大学问家、大书法的教诲,用很直白的话,将一些书法名家故弄玄虚、英雄欺世之语给一语揭穿,叫人明白:只要方法对头,人人都能写好字。

启功书法

纵观20世纪中国书法大家,能以鲜明个人风格的书体为世所公认者,只有两位,一是章草大家王蘧常的“蘧草”,一是启功的“启体”行楷书。启功的书法造诣大抵只有相关专业、相应高度的学者才能完全欣赏和吸纳,而为世人所看得见、看得懂的贡献则是他所创造的具有“清、正、刚、雅,秀、润、和、天”八美的“启体”书法。到晚年,虽人书俱老,字却不作老态,正映衬出他永远纯真、年轻的做人品格。

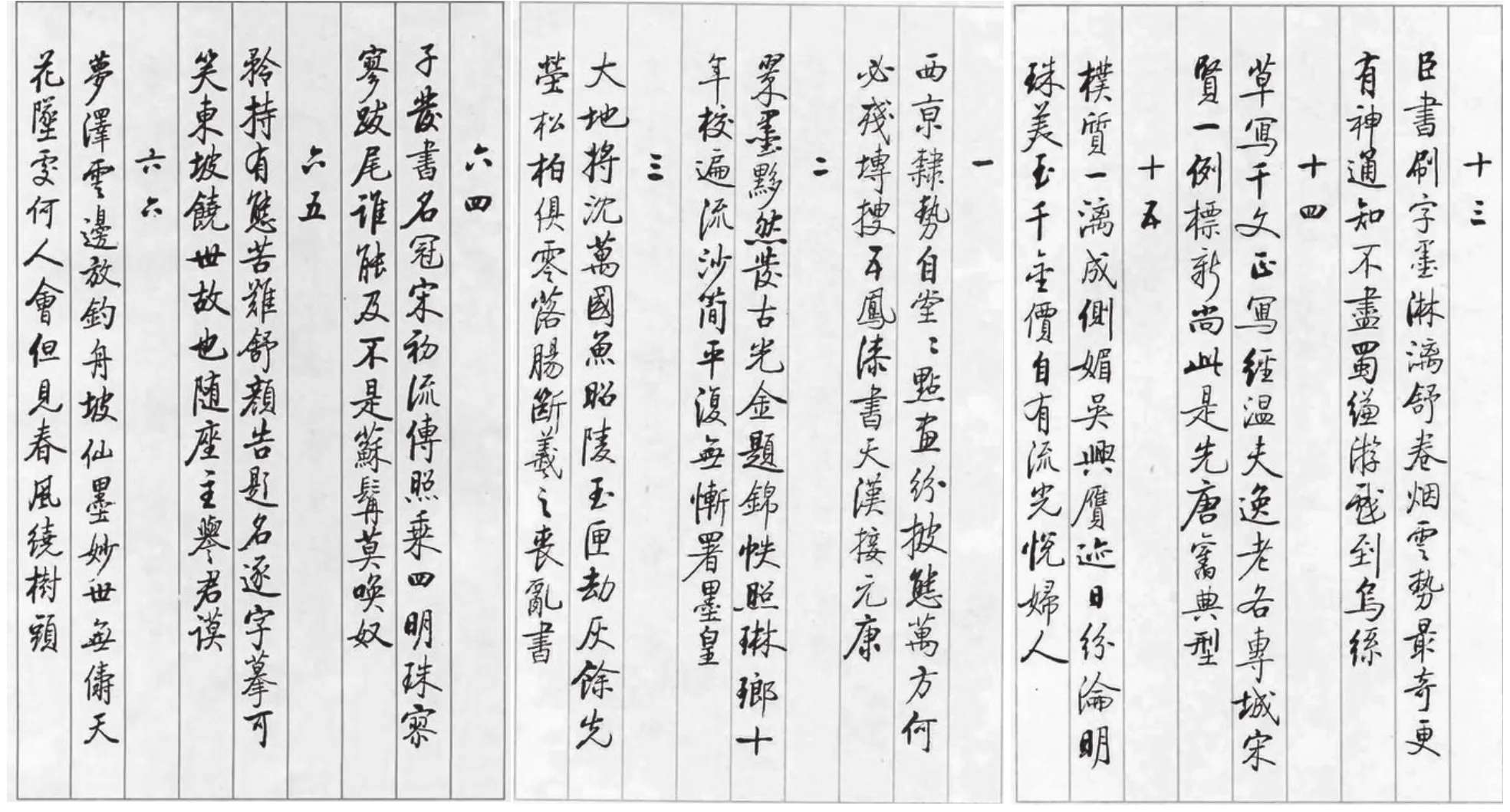

启功《论书绝句百首》是20世纪重量级的“论书诗”,可以微型书法史视之。前人以诗论书,亦为传统,近现代亦有呈现,如康有为、马一浮、启功诸先生,皆以诗而论历代书法之成就或得失。李一先生步武前贤,而开出新径,独以百首规模论“近现代书法家”,其中最早者为活跃于晚清的书家,收尾者则是当代书坛谢世不久的人物。李氏“论书绝句”问世以来,已在《书法报》等专业报刊以专栏、专题等形式发表,备受关注,每诗所附跋语,实为以极精练之文言表达作者的书法审美立场和对前贤掇英摘瑕的观点。颇多观点只能出之于书法创作有素、又覃思博识的大家,比如对徐生翁、邓散木等人的评价,迥异于寻常之论。又如,当诸多文化界人士对康生书法评价日隆甚至评过其实时,李氏在论康生诗跋中说:“平心而论,倾国之乱政,缘起多端,康生特趋势窃权群小中之一人耳。使处大同之世,亦当尽才善用,有以表见;即邪佞难悛,为祸或不如是之甚也。”前贤说“后之视今,亦犹今之视昔”,倘以后人之眼目看这百首之作,不啻为21世纪书法理论之重量级文献也,则其意义不但见于当下,更将彰显于将来。

责任编辑/胡仰曦