永远在路上

——朱石麟:处于时代交叉路口的电影家(下)

2017-12-20丁亚平

丁亚平

中国艺术研究院影视所

永远在路上——朱石麟:处于时代交叉路口的电影家(下)

丁亚平

中国艺术研究院影视所

大时代中的电影人

朱石麟与当时的一些电影界人士在上海沦陷后一起进入“中联”、“华影”工作。作为知识分子,他们积极投身于文艺事业,进退出处间彰显出家国大义的理想情怀,但现实生活的重负难以避免,这使得他们常常处于一种社会责任与个人欲求无法两全的矛盾冲突中。在当时的社会情势下,置身事外是不太可能的,他们无法真正疏离或者逃避那个环境。对此,朱石麟后来曾在与女儿的信中提及:

干电影后就知道艺术至上,对于政治经济非常厌恶,直到八一三的炮声响了,才稍稍觉悟。但为了足疾不能参加抗战工作,只在本位上写了一些抗战剧本和导了几部自己认为富有抗战意义的影片。迨上海租界再沦陷后,敌伪统治了电影界,正在进退维谷之际,张善琨在私宅召开秘密会议,由国民党宣传部长吴开先谈话,嘱留沪导演十二人继续留沪参加电影工作,坚守岗位,勿使宣传利器落入敌手云云,于是我等欣然自命为地下工作者,参加了华影的组织,继续制片。至胜利之后,满心喜悦,重见天日,谁知国民党内部倾轧,把我等冻结起来,置之不理,后来联名上书,虽然获得一纸批文,承认这是事实,但在冻结时期,就被目为落水影人(十二人中固然也有真的落水的)。这是我上了国民党一个大当,而我对国民党的政治面目也在那时候才开始认识,因此怨而走港,另辟途径。(见朱枫、朱岩编著:《朱石麟与电影》,香港天地图书有限公司1999年版,第45—46页)

从这段文字中,我们虽然能看出朱石麟当年的选择有不得已而为之的苦衷,日后的追述也不无沧桑感,但仔细推敲,回忆者似欠缺内在的观照与审视。

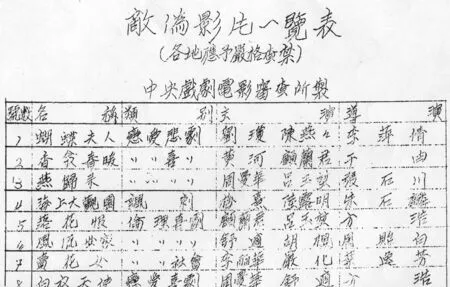

1943年5月31日,重庆市社会局召开电影戏剧检查会议,会上发布中央戏剧电影检查所的《敌伪影片一览表》,明令禁止“华影”出品的影片在各地上映。

当局者与旁观者在体会过往时,毕竟是有差异的。人们对朱石麟在沦陷时期个人进退选择的猜疑,未必会因为他的辩解而消泯,尽管拒绝合作在当时并非是明智之举。

太平洋战争爆发后,日本为加紧侵略,在华办了很多中文报刊,网罗了一批文人。比如当时的中共情报员关露,曾在日本海军部控制下的《女声》杂志社做编辑工作,她利用自己的职务之便不仅刊登了很多暗含反战爱国色彩的文章,还在被杂志社委派去日本参加“大东亚文学者大会”时完成了中共情报员的任务——给日共秋田送信,并在这次会上,拒绝日方所分派的广播讲话要求。遗憾的是,她出席日本大会的消息在国内传开后,为当时不明真相的舆论所不耻。一篇刊登在1943年8月《时事新报》上的文章如此写道:“当日报企图为共荣圈虚张声势,关露又荣膺了代表之仪,绝无廉耻地到敌人首都去开代表大会,她完全是在畸形下生长起来的无耻女作家。”日本宣布投降后,中共接到密报,关露已经名列国民党的锄奸名单,于是立刻安排她到了苏北解放区。与关露不同的是,朱石麟和其他相同处境的影人虽然自认接受指派,也解释说当时是为了社会或者民族的整体利益考虑,并无不良动机,更没有直接为入侵的伪政权服务,但却一再地受到质疑,不得不面对来自周围的批判与指责。

背后的真相如何虽有待进一步探究,但朱石麟们面临两难境地时的进退出处之选择却也是不可否认的事实,由此来看他们此后所受到的质疑与批评也在情理之中。

1942年,朱石麟参加拍摄了影片《博爱》,这是“中联”成立之后一项较大的拍摄工程,当时的《中联影讯》称《博爱》“动员人力物力之广,为银坛有史以来所未见”。全片是集锦式电影,由十一个故事组成,标题分别是《人类之爱》《同情之爱》《儿童之爱》等。其中,朱石麟负责拍摄《夫妻之爱》,这部影片于1942年10月上映时引起轰动。1943年,他参与联合导演了华影作品《万世流芳》,由“满映”当红女明星李香兰主演,是“中联”和“满映”合作的产物,全片在日本人监督下完成。尽管该片在情节设置和艺术表现方面都处理得不错,而且在战后还被上海市党部的官方审查认定为“没有歪曲鸦片战争的史实,甚至从某种程度来说还能激发民族意识”,但毕竟在战时,这类电影还是会让人们产生误解,认为此片所表现的主题背离了民族情操。这给朱石麟强大的心理压力。

1946年1月,电影戏剧界阳翰笙等五十余人发表了“致政治协商会议各委员意见书”,其中提出“公布戏剧电影界汉奸名单”。不久,上海一些电影戏剧工作者也提出要求审讯“电影汉奸”。这种政治声讨,使朱石麟、岳枫等不少被称为“附逆影人”的电影人失去工作机会,生活没有着落,心情格外苦闷。1947年10月,在“华影”工作过的几十名电影人在上海受审,虽因战争原因,并未受到进一步追究,但精神上的困扰却长久挥之不去。其实,简单地以“附逆电影”或者“汉奸电影”定性沦陷时期的上海影人,不免落入二元对立的思维态势。

对此,朱石麟的焦虑甚至失望无以复加,转移这种情绪的最好办法也许就是换一个地方生活,恰巧这时来了香港片场的邀请。选择离开还是留下,朱石麟曾借谈“灵感”透露出他当时的心路历程:

我有过几次这样的经验:当我被某一人生的难题所困时,往往无论怎样左冲右突都不能冲出重围,而且越是努力越是钻进牛角尖,弄到后来精疲力尽,实在没有勇气再奋斗,看看只好受命运的支配了;偶然,半夜醒来,在寂寞人静的时候,忽然一个冲动,像闪光似地在脑海中掠过,试把它考虑一下,觉得这个念头正是对付目前困难最理想的办法。当时非常诧异,为什么在日间竟愚蠢地想不到呢?后来到底靠这一刹那古怪的念头,解决了我的难题。(朱石麟:《灵感》,《申报》1948年6月23日第8版)

到了香港,人生会不会就出现“戏剧性拐点”,这是当时的朱石麟所不敢奢望的,但是结果远超预期。朱石麟应大中华公司之邀到香港拍片,于1946年至1947年两年内,连续编导了《同病不相怜》《各有千秋》《春之梦》《玉人何处》等影片,可见创作力之旺盛。朱石麟一生共创作99部影片(包括编和导),其中48部是他去香港前创作的,另51部则是他到香港后创作的(一部由他任编剧,其余的都由他担纲导演)。香港文化界对朱石麟的评价非常高,如:林年同称他为中国电影一个举足轻重的艺术家,舒琪对他早期电影语言的富实验性和灵巧多姿感到惊讶,刘成汉称他为中国古典电影的代表,陈耀成说他可能是中国电影史上最早的世界级导演,黄爱玲则说他是中国电影里难得一见的“作者”。又如,余慕云在谈到朱石麟对香港电影的贡献时,认为要而言之表现为三个方面:一是在香港创作了不少杰出的电影,其毕生的作品构成了一个有关联性、发展性的整体;二是创办和主持了“凤凰”和“龙马”等杰出的电影公司;三是在香港培养了不少优秀的电影人才(以上评说见朱枫、朱岩编著:《朱石麟与电影》,香港天地图书有限公司1999年版,第198—200页)。的确,就人才造就而言,朱石麟在香港期间提携和培养了岑范、白沉、齐闻韶、沈寂、鲍方、胡小峰、陈静波、罗君雄、傅奇、任意之等一批年轻有为的青年电影编导,他们后来在香港和内地电影发展中各展才能,做出了贡献。

朱石麟与罗明佑合作编导的《慈母曲》剧照

朱石麟导演的《花姑娘》剧照

综观朱石麟的电影,其特点有三:一是以通俗易懂的电影语言、封闭式的叙事和时空结构演绎故事,贴近人物,虽然在人物深度挖掘上有所欠缺,但在题材内涵以至技法上大胆提纯,重视剧本的作用和镜头与镜头、场景和场景的衔接,努力用喜闻乐见的电影形式和电影语言去表达内容。如《慈母曲》的结尾,有一个一百多尺长的横移镜头:老三拉着老大在村民的簇拥下去找慈母,镜头穿过田埂林间,营造出寻找慈母的气氛,行云流水一般。二是因为他的作品都在一种商业化环境下拍摄完成,工作严谨,从不粗制滥造,他的影片比较重视观众,也就是不能不多考虑商业。刘辉说:“不论是在上海还是在香港,票房及其相关的娱乐性才是他最本初的目标。”(刘辉:《朱石麟电影风格——政治、 娱乐和伦理交糅的电影心迹》,黄爱玲编:《故园春梦:朱石麟的电影人生》,香港电影资料馆2008年版,第27页)但是,正如朱石麟自己所说:“凡一作品,无论其为文字,为戏剧,为电影,必有其一定之宗旨。宗旨者,精神之所多也,有精神斯有价值,不然行尸走肉,废铁朽木耳,更何作品之可吾人观中外影片多矣,其有宗旨有价值者,能有几何。”(朱石麟:《〈故都春梦〉之八大特色》,《影戏杂志》第1卷第7期,1930年6月1日)坚持自己的艺术和精神诉求,这是难能可贵的。三是朱石麟电影主题涉及家庭的伦理关系、人情亲情,侧重表现血缘关系、新旧家庭的冲突和教育问题以及对女性的关怀等,有着家国一体的情怀和社会参与性的感受,将对传统文化的坚持和对现代都市的批判联系在一起。有学者分析认为,这一点与鸳鸯蝴蝶派文人和新感觉派作家有点类似,但又不完全相同。鸳蝴派文人,是借用传统伦理原则对现代都市进行道德批判,新感觉派是试图以乡村的自然、淳朴来治疗心灵扭曲、变态的“都市病”,而“作为走向海派文化语境的京派知识分子,朱石麟看到的则是现代都市人文精神的失落,因而希望在都市的废墟上以传统文化为基石重建一个新的精神家园”(盘剑:《传统文化立场与现代经营意识——论朱石麟“联华时期”的电影创作》,《当代电影》2005年第9期)。“他的电影堪称情感、婚姻和家庭生活的启蒙教科书,但并不枯燥乏味,总能寓教于乐。他不仅有明智的道德理性,更有温润的人文情怀。”(陈墨:《凤凰的颜色:朱石麟的政治衣冠、商业拳脚、文化心灵》,《当代电影》2012年第1期)朱石麟的电影,彰显出强烈的导演艺术、个人与地域的文化主体性。

作为朱石麟老友的费穆,于1949年5月南下香港。他在吴性栽的支持下,和费鲁伊等人合办龙马影片公司,任总经理兼编导。在费穆的邀请之下,朱石麟加入了“龙马”,并成为公司具有市场号召力的导演,只要导演的名字是朱石麟,东南亚就可以预先买片花(李相采访、整理《朱枫访谈录》,《当代电影》2010年第3期)。1951年,费穆在龙马公司监制了由朱石麟导演的影片《花姑娘》。同年,朱石麟和白沉合作导演了风格轻松诙谐的影片《误佳期》(又名:《小喇叭与阿翠》)。1952年,由齐闻韶编剧的《江湖儿女》,本来是费穆计划自己导演的,但因为溘然离世改由朱石麟、齐闻韶接手导演完成。费穆在香港花费较多时间和精力从事左派电影创作与社会活动,还曾为电影《珠江泪》(1950)表现出来的政治热情撰写评论文章。

1948年,朱石麟在香港拍摄了历史题材影片《清宫秘史》。此片由张善琨担任顾问的永华公司出品,编剧为姚克,导演则是朱石麟。作品以清廷的慈禧太后、光绪帝、珍妃为主要人物,从清廷内部斗争的角度,讲述清末历史,叙事宏大,艺术表现比较温婉大气。影片曾于中华人民共和国成立后到内地放映,仅1950年就在上海连续公映两个月。在放映之初所受的礼遇、肯定,给予朱石麟以慰藉和激励。他甚至说:“新中国救了我,……社会主义鼓舞了我……我满怀信心地迎接着一个一个的任务。”(朱枫、朱岩编著:《朱石麟与电影》,香港天地图书有限公司1999年版,第48页)1950年至1953年,朱石麟的作品如《花姑娘》《误佳期》《江湖儿女》《一板之隔》《中秋月》上映,较多好评。1954年,由“龙马”改组而成的凤凰影业公司成立,朱石麟担任公司的主持人。这时,国内南来的影人大都返回了内地,朱石麟提拔了一批跟随他的创作人员,培养他们成为能挑大梁的骨干编导。凤凰影业公司可谓当时香港国语片生产的中坚力量。它出品的影片,关注现实问题,注重小市民、小人物描写和写实风格喜剧的拍摄。朱石麟坚持“提高娱乐性与艺术性”的电影理念和“喜中有悲”的喜剧观念。

朱石麟导演的《误佳期》剧照

朱石麟导演的《一板之隔》剧照

从1954年至1966年,朱石麟执导了14部影片,同时还以联合编导或总导演的方式拍摄了10余部影片。其中《同命鸳鸯》《雷雨》《故园春梦》等成为他晚年的代表作。他后期的作品写实和写意结合,注意电影造型和比兴融合,内蕴含蓄。这一时期,在总体上,朱石麟的创作热情高涨,并积极向组织与政治靠拢,同时努力“把现实主义提升到一个较高的层次”(罗卡语),克服主观愿望和客观现实之间的冲突,而将新旧时代的激荡形诸视觉风格的营造之中。

朱石麟导演的《清宫秘史》剧照

《清宫秘史》宣传海报

这时的朱石麟和费穆一样心系内地,渴望回到大陆去,想在自己熟悉的地方找到属于自己的位置。他们的那种“委屈和牺牲”让人不难理解。费穆1950年由港返京之旅的本意,也与此有关。江青要他写一个检讨,而费穆弄不清江青要他检讨的原因,也不知道要他检讨什么问题。在时代大潮面前,他感到失望,只能败兴而归。他听出了自己所受到的伤害的回响。受人白眼、被人轻视,不能受到公平对待,造成他精神上的焦虑与伤痛。费穆逝世时正当盛年,令人扼腕喟叹;十六年后朱石麟急病去世,相似的不止是脑溢血突发,此则是题外话。

有一句出自希腊哲学家赫拉克利特、后又曾被柏拉图引用过的古语:唯一永恒不变的是变化,至少在这个世界里是这样。确实,社会与时代处于不断变化之中,我们很难想象出比这更为巨大的变化了。

2001年,在香港电影评论学会主办的一次有史以来“最佳华语电影”评选活动中,朱石麟的作品就占了5部,分别为:《新旧上海》《慈母曲》《清宫秘史》《中秋月》和《同命鸳鸯》。个别评论人则有5位,把《清宫秘史》《同命鸳鸯》《花姑娘》《误佳期》其中一部选入他们的“十大华语电影”名单之中(《经典200——最佳华语电影二百部》,香港电影评论学会2002年版,第404-405页)。

无论是“联华”时期、,还是后来的香港时期,时代所加诸于个人的影响在朱石麟的人生选择与电影创作中得以呈现。面对时代迁延和地域变化,朱石麟往往表现出一种处变不惊的态度,其选择及感受的方式是不断响应时代与政治,但是其心中的精神理想与艺术追求,又成为抵抗世俗价值与权势的底色。这使得他对灵魂深处的窥问而不是对政治的关注成为首先进入视野的东西。虽然他生平坎坷,但他的作品与人格却时时闪烁着诗性的光辉。(完)

责任编辑/崔金丽