李斯特交响诗第三首《前奏曲》音响版本比较与欣赏

2017-12-18夏凡

夏 凡

(湖南城市学院,湖南 益阳 413099)

【文化研究】

李斯特交响诗第三首《前奏曲》音响版本比较与欣赏

夏 凡

(湖南城市学院,湖南 益阳 413099)

在李斯特的十三首交响诗中,第三首《前奏曲》有着独特的风格与时代特征,是这其中最具有代表性的一首。近百年来,也是各大乐团及指挥家们选择演出频率最高的一首,其历史地位不容小觑。本文选择了两个顶尖的音响版本进行分析与比较,力图从更深的层次来挖掘作品的内涵,并对欣赏这部作品提供一些指南与方向,展现不同的指挥与乐团对经典作品的不同理解与二度创作,挖掘作品更多地表现的可能性。

李斯特;交响诗;巴伦博伊姆;索尔蒂

一、概述

交响诗《前奏曲》是19世纪浪漫主义晚期标题音乐的一大代表,又是李斯特为数不多的交响作品中最为人熟知的一首,其艺术价值之高、作品内涵之深、传播范围之广都令世界各大乐团及指挥家们对它青睐有加,历经百年依然在世界各地轮番上演。

作为如此经典的作品,其优秀的音响版本实为众多。在本文中,笔者主要将索尔蒂指挥巴伐利亚广播交响乐团与巴伦博伊姆指挥柏林爱乐乐团这两个版本进行分析与比对。其原因主要有三:

1.二者都与作曲家息息相关。索尔蒂作为与作曲家同一国籍的指挥家,在同一历史文化熏陶下应是最能反映作曲家意图和思想的指挥家。巴伦博伊姆作为指挥与钢琴的双料大师,与这位享有“钢琴上的帕格尼尼”的作曲家都在交响乐与钢琴上有着极高的造诣;

2.两位指挥都属于20世纪的犹太指挥家,二者渊源颇深,在指挥风格上既相互区别又相互影响;

3.两个乐团同为德国最优秀的乐团,一个民族特点突出,一个擅长严谨的古典作品,对同一作品的演绎有着不同的风格。

二、两种版本的分析与比较

(一)索尔蒂指挥德国巴伐利亚广播交响乐团

乔治·索尔蒂爵士(Georg Solti,1912—1997)英籍匈牙利指挥家,其指挥风格意气风发、率直鲜明、气势磅礴,宏伟而富有魅力。他记忆力超群,不论是多么复杂、艰深的作品,不论是青年还是晚年,他都坚持背谱指挥,工作态度极为严谨。指挥动作平实准确,但也十分丰富,他不赞成指挥家使用太多华而不实的花哨动作,认为这样会使乐师分心而“顾不得乐曲的节拍”,甚至会误导乐师。他自小受到的波西米亚民族文化和传统的熏陶,形成了他独特的指挥风格与艺术气质,这是传统的德奥指挥家所不具备的特质,使得他成为堪称20世纪乃至音乐史上不朽的指挥大师。

德国巴伐利亚广播交响乐团(英语:The Bavarian Radio Symphony Orchestral;德语:Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks)1949年由约胡姆在战后的德国废墟上创建并就任首任指挥。在理查 施特劳斯、克劳斯、贝姆、克莱姆佩勒等音乐大师相继前来客串后盛名崛起。1969年起库贝利克担任指挥及音乐总监,更加频繁地活跃于世界各大舞台,演出的曲目从古典到现代,从德奥到俄罗斯均有涉猎,且效果精良。其高超的演奏技巧,绝佳的音响效果,较高的包容度,使其一度成为公认的数一数二的前西德顶尖交响乐团。

索尔蒂指挥巴伐利亚广播交响乐的这个版本,是1980年在巴伐利亚广播交响音乐厅的演出实况。

乐曲由每分钟58拍开始,略慢于谱面标记的行板速度,对动机的疑问性表达更为突出。开始的俩小节,仅由在第三拍的两个和弦音构成,力度很弱,按道理来说。一般指挥常用缓慢柔和的手法来指挥,这样指挥看起来细腻而优美,符合视觉上的审美效果。但这种指挥方式对于演奏此处来说,中看不中用,拍点模棱两可,导致乐手在此处的和弦转换容易演奏的拖泥带水,不干不净,这是十分不可取的。索尔蒂深知此处拨弦音的整齐才是演绎作品的关键,指挥到这里时,他把动作的幅度做的很大,看似不符合演奏的力度要求,实际上却为演奏员们提供了清晰而干脆的拍点,以帮助他们整齐的发音。但这种做法要求在排练时已向演奏员们说明了演奏的力度要求,避免演奏员们以为打的动作意味着强的力度,产生不必要的误会,从而演奏出了错误的音响,这是非常可怕的事情。

19小节开始,木管的连续吹奏加入进来,这时,木管声部作为和声背景,索尔蒂在此处处理的较为连贯,有种连绵不绝之感,弦乐的分解和弦也如绸缎般光滑而具有重力感,并且,此处开始,速度与力度都在不知不觉中一点点地上提着,像是情绪的不断积累。

30小节速度已经达到88但在第34小节处明显的渐慢下来,索尔蒂在此处只在最后两个八分音符上打了分拍,前三拍则采用了略有停顿的手势来引导乐队以达到渐慢拉宽的效果。随即便以每分钟66拍的速度进入主部主题。铜管及低音声部威严而饱满但不炸耳,弦乐跳音的分解和弦也演奏的十分清晰到位。

44小节开始渐弱,但在这个渐弱渐慢上显得略微仓促。连接部主题大提琴音色突出,但笔者认为这个主题首次陈述时的曲线度不够,大提琴高音区温柔甜腻的音色与旋律线条结合的不是那么完美,直到转入E大调,配合圆号声部陈述时,爱情的柔美羞涩之感才出现。副部主题在索尔蒂指挥的圆号声部的演奏下,将这个旋律表现得似夕阳般浪漫甜蜜。

97小节小提琴声部加大了揉弦,使音乐更富表现力。在第四拍的16分休止上,索尔蒂做的较为明显,但丝毫不影响音乐的衔接。似乎表达着一种欲言又止,又似哭泣时的抽噎的感觉。

109小节展开部进入时,索尔蒂将更多的注意力放到了单簧管上,气息的伸缩,加之单簧管固有的具有危险的低音区音色,精确的附点节奏,使得此处的紧张感瞬间渗入听众每一个毛孔,弦乐在此处只营造气氛,虽然在大提琴声部还有半音化的音型,但已被索尔蒂压制在“幕后”。

119小节的持续的半音上行,力度伸缩做得十分明显。感觉在狭小多弯的小巷中被某人追逐着,就快抓到之时又敏捷地逃脱。

149、151、153小节三处标记有渐慢后回原速的标记,索尔蒂在前两次做得较为明显,第三次只在很细微的渐慢后立马回归到原速,似乎此处的音乐在被情绪所推动得已经没办法再克制下来。

161小节的铜管声部演奏的附点节奏十分焦急。如不可遏制的狂风骤雨,但在力度上却没有想象中那么过分。

180小节由弦乐做渐慢。索尔蒂将此处带有连线的半音和前面未带连线的琶音式的分解和弦明显地区别开来。音乐迅速转换到下一段。

184小节和189小节的单簧管的独奏,跳音被淡化,更向连奏靠近,节奏也处理的十分自由,不紧不慢。插部开始由圆号和双簧管奏出的主题,并未采用小快板的速度,而是采用稍慢的88的中速,好像是雨过天晴之后,刚刚从树洞中探出头张望的小鸟。

210小节才正式进入欢快的田园场景。但美中不足的是,在第228小节,单簧管竟将D音吹成了#D,这是整首作品的一大硬伤。弦乐声部奏出连接部主题之后,音乐情绪步步高涨,索尔蒂将层次把握的非常好,在再现前的速度大约在104左右。

344小节再现部的速度被准确地控制在了108。

356小节出现的带休止的附点节奏,并不是那么的果断干净,但小号的三连音声部在这里就得到了突出。

403小节开始的渐慢比引子处的渐慢要多得多,弦乐的每一个音都被要求下弓全弓演奏,为主题的再次喷薄而出积蓄了足够的力量,行板的速度让主部主题威风凛凛,最后乐曲像是绽开在空中的漫天礼花,在无比灿烂中结束。

纵观索尔蒂指挥的这个版本,情绪的表现较为外放,力度对比做得非常细腻,速度的把握也十分精准,转换的梯度明显,其中不乏许多个性化的处理方式,赋予了这首曲目吉普赛人独有的热情与奔放、敢爱敢恨的性格特点。和声层次分明,每个主题的主奏乐器的音色特点都被挖掘得十分到位与透彻, 但并不是一味地突出主旋律,伴奏及背景声部都听得十分清楚,五色成文而不乱,八风从律而不奸,音响效果立体感很强。木管声部对音响起到了很好的润色作用,铜管声部威严但不浮夸,弦乐声部在演奏法上处理的十分考究。虽然有小小的瑕疵,但并不影响整体,从某种意义上来说显得更有人情味,更有生命力,确是难得的精品。

(二)巴伦博伊姆指挥德国柏林爱乐乐团

丹尼尔·巴伦博伊姆(Daniel Barenboim),1942年11月15日出生于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯,是二十世纪最杰出的音乐家之一,丹尼尔·巴伦博伊姆一直以钢琴家、指挥家、室内演奏家令人惊叹的“多重身份”活跃于国际乐坛至今。作为一个才华横溢的新一代指挥家,他有着非常深厚的艺术修养,不仅有着天才的钢琴演奏技艺,同时还精通作曲法和室内乐演奏法。他的指挥风格潇洒大方,动作干净利落,丝毫没有多余,指挥法技艺精湛,加之俊朗的外形与浪漫的艺术气质,欣赏他的演出如沐春风,赏心悦目。他擅于从宏观上把握作品的整体性,对音色、力度及音响上的平衡极为敏锐,重视挖掘与探索音乐感情上的细微变化,也鼓励大胆创新的音乐表演。虽然对于他的身份在评论界有所争议,但是他对当今音乐发展的影响和贡献是有目共睹、毋庸置疑的。

柏林爱乐乐团(Berlin Philharmonic Orchestra,或称Berliner Philharmoniker)诞生于1882年的一个滚轴溜冰场,随着时间的推移,俨然成为数一数二的顶级乐团,享誉国际乐坛一百二十多年。从当年的冯·彪洛到现在的西蒙·拉特,每一位常任指挥都为乐团的发展做出过不可磨灭的努力,让这处于金字塔顶端的乐团一直保持着它的生命力。柏林爱乐的每位团员都拥有卓越的演奏技巧、超高的音乐水平与丰富的艺术修养,他们的合作完美默契,连呼吸都几乎达到一致,呈现出高度融合的音响效果,并以精雕细琢的黄金音色与滴水不漏的演奏闻名遐迩。

这个版本同样是现场录音版本。

开始的两个拨弦音,巴伦博伊姆并没有太过于强调它的进入,采取的是拍点在发音点之前的打法,这需要乐团有着超高的演奏水准以及与指挥间、各乐师之间的超高的默契程度,并且第二个拨弦音巴伦博伊姆处理的要比第一个轻。之后弦乐与木管间的一问一答,衔接紧密,似慢慢潜入,最后交织在一起。

19小节开始,巴伦博伊姆并没有像索尔蒂那样开始渐快,而是将速度控制在64-68之间,似一位老者在静静思索生命的意义。木管的和弦音也比索尔蒂的版本演奏的要突出一些,断奏的痕迹更明显。

35小节进入主部主题的速度为一分钟62,比谱面标记的速度略慢,如此做法显得性格更加庄严稳重。

41小节可以清晰地听到定音鼓声部,每一击都掷地有声。

44小节巴伦博伊姆给了相当明确的渐弱手势。

47小节以同样的速度过渡至连接部主题,大提琴演奏的十分连贯,如歌的旋律倾泻而出,揉弦颇多,Bass声部的拨弦也可以清楚地听到。第二次圆号的陈述温暖而绵长,副部主题也在这样的音色的演绎下摇曳生姿。谱面标记是以同样的速度,但巴伦博伊姆在这里处理得稍快,每分钟64-66,好像是爱情萌芽之后在进一步生长着。

89、93、97小节的弦乐上的重音,都有十分明显的音头,让音乐的表现力更丰富。

进入展开部之前巴伦博伊姆并没有做太多的停顿,而是以将近140的速度直接进入。他更着重于大提琴声部半音化的进行,镶嵌在大提琴声部间的单簧管若隐若现,诡异而危险。

125小节的半音演奏的十分连贯,与其说是半音进行到不如说是对呼啸风声的模仿来的更为贴切。

161小节铜管声部演奏得十分突出,相较于索尔蒂绅士般的演奏,这里更像是一个整装待发勇士。果敢干净的演奏赋予了这段音乐极强的号召力,力度实际已经超过了f的范围。

180小节,弦乐将速度拉慢下来,但是并没有太多的渐弱,而是引导双簧管声部将连接部的主题再一次清晰的呈现。

185和189小节的独奏部分十分灵动有生气,还带着点俏皮的意味,之后的竖琴声部较为突出,音头很明显。后面田园主题的出现十分平静。如果说索尔蒂描绘的是生机勃勃的春天景象,那巴伦博伊姆描绘的则是略带湿气的夏日午后,副部主题出现后,音乐的色调一步步加深。

316小节各声部交织成为了一幅色彩斑斓的水彩画,层次分明,力度分配均衡,既能有效地突出主旋律,又能不忽略伴奏声部,实为难得。再现部进入的速度比谱面标记得稍慢,大约在93左右,这样的速度不会显得焦急亦不会失掉威严之感。

370小节打击乐出来之前5小节做了十分明显的弱起渐强。

最后主部主题再次出来之前的第403小节就已经有了很大程度的渐慢,重音音符拉奏的十分到位,到404小节似乎已经到了渐慢的极限,马上有什么即将呼之欲出,这时的主部主题的出现就显得十分及时,水到渠成。

乐曲的最后,打击乐演奏的十分振奋人心,似礼炮齐鸣,带领整个乐队走向胜利的尾声。

巴伦博伊姆指挥的柏林爱乐演奏的该版本,有着柏林爱乐浓郁的德国硬朗之感,力度的阶梯跨度较大,使各个主题在力度的表现上性格更加突出,速度间的变化就比较连贯,除了进入展开部是有明显的速度转换外,其他时候更多的是依靠渐快或渐慢来引导音乐进入新的速度,即便是渐快渐慢在以小节为单位的范围内幅度也不会过大,体现了德国人严谨细致的风格。音色的融合度相当高,听众既能把握住立体感极强的混合音色,又能捕捉到各乐器组自身的音色特点。木管声部在其担纲主奏时音色特点鲜明,作为伴奏时又能很好地衬托其他声部;弦乐部分表现层次丰富,在某些强有力的全奏片段,利用音头的突出,能跟管乐较好地相融合,在表现柔美乐段时又能展现弦乐细腻温和的一面;铜管声部较之索尔蒂的版本稍稍尖锐,冲击力更强,随着音乐的发展这更容易引发听众的共鸣。整部作品在巴伦博伊姆的演绎下跌宕起伏,具有画面感,十分生动,百听不厌。

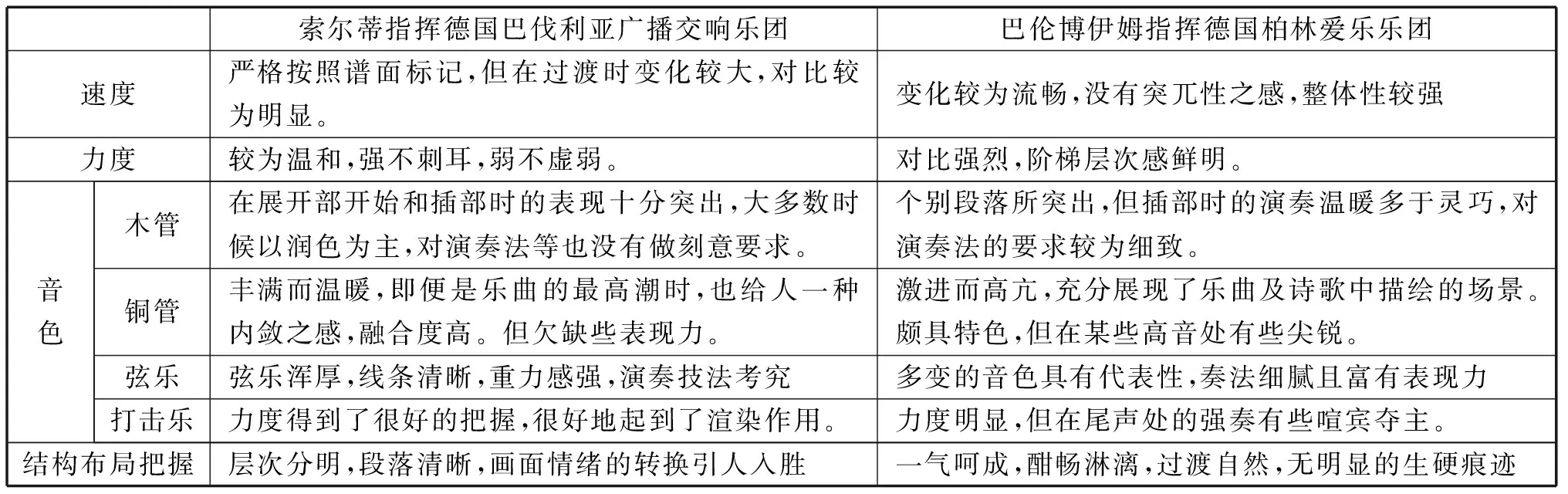

索尔蒂指挥德国巴伐利亚广播交响乐团巴伦博伊姆指挥德国柏林爱乐乐团速度严格按照谱面标记,但在过渡时变化较大,对比较为明显。变化较为流畅,没有突兀性之感,整体性较强力度较为温和,强不刺耳,弱不虚弱。对比强烈,阶梯层次感鲜明。音色木管在展开部开始和插部时的表现十分突出,大多数时候以润色为主,对演奏法等也没有做刻意要求。个别段落所突出,但插部时的演奏温暖多于灵巧,对演奏法的要求较为细致。铜管丰满而温暖,即便是乐曲的最高潮时,也给人一种内敛之感,融合度高。但欠缺些表现力。激进而高亢,充分展现了乐曲及诗歌中描绘的场景。颇具特色,但在某些高音处有些尖锐。弦乐弦乐浑厚,线条清晰,重力感强,演奏技法考究多变的音色具有代表性,奏法细腻且富有表现力打击乐力度得到了很好的把握,很好地起到了渲染作用。力度明显,但在尾声处的强奏有些喧宾夺主。结构布局把握层次分明,段落清晰,画面情绪的转换引人入胜一气呵成,酣畅淋漓,过渡自然,无明显的生硬痕迹

三、结语

综上所述,通过对李斯特《前奏曲》这部经典作品的两个经典演奏录音版本的比对,两个演奏版本都各自充分发挥了各自乐团的特点,表现程度上各有千秋,了解不同的指挥家以及不同乐团的特点与风格,在对比中寻求各版本的长处,结合在学习该作品的指挥方法时的心得体会,希望在实践中能够吸取现有研究成果的营养,学习演出的传统,避免主观臆断而产生的想当然的做法,继承并发扬其独有风格,力图找到更适合自己也更靠近作曲家原始意图的表达方式。

[1]周进.贝多芬《第九交响曲》第一乐章指挥版本比较[J],武汉音乐学院学报(黄钟),2011(4):376-383.

[2]周进.贝多芬《第九交响曲》第二三乐 章指挥版本比较[J],武汉音乐学院学报(黄钟),2012(2):159-172.

2017-08-10

夏凡(1990-),女,湖南湘潭人,湖南城市学院助教,硕士,研究方向:乐队指挥。

J60

A

1672-2086(2017)03-0132-03