莱州湾扇贝养殖区浮游藻类的生态特征

2017-12-18李希磊杨俊丽崔龙波

吴 雪,李希磊,杨俊丽,崔龙波

( 烟台大学 生命科学学院,山东 烟台 264005 )

莱州湾扇贝养殖区浮游藻类的生态特征

吴 雪,李希磊,杨俊丽,崔龙波

( 烟台大学 生命科学学院,山东 烟台 264005 )

2015年4—11月对莱州湾扇贝养殖区的5个海域进行了8个航次的生态学调查,分析了浮游藻类的群落组成、密度、Shannon-Winner多样性指数、Pielou均匀度指数、Margalef丰富度指数和McNaughton优势度指数。调查结果表明,调查海域共鉴定出浮游藻类7门73种,其中硅藻最多,共43种,占藻类种数的58.90%。藻类密度为0.76×104~70.12×104个/L,最高密度在6月,最低在11月。藻类多样性较好,发生赤潮的概率较小。

莱州湾;浮游藻类;生态特征;扇贝养殖

莱州湾位于渤海南部、山东半岛北部,海湾面积接近7000 km2,海岸线长约300 km,是山东省重要的养殖渔业基地,而东部浅海海域则是山东省主要的扇贝养殖区[1]。浮游藻类是各种经济动物的直接或者间接饵料,是水中的初级生产者和溶解氧的主要来源,既可以衡量水体生产力,又可以反映水体质量,与水产养殖密切相关[2]。自然海域中的硅藻类、双鞭毛藻类等均是扇贝的天然饵料,而某些藻类不适宜扇贝摄入或对扇贝具有毒害性,如裸甲藻(Gymnodiniumsp.)可以分泌贝类神经毒素,形成赤潮会导致养殖动物减产甚至绝收。此外,高密度养殖扇贝的滤食行为以及代谢活动又能使水体中营养盐含量发生变化,进而影响浮游藻类的种类及数量。近年来,莱州湾浮游藻类的种类及数量减少,群落结构逐渐简单,这可能是导致扇贝生长缓慢、扇贝柱出肉率低等情况的主要原因之一[3-4],因此研究扇贝养殖区浮游藻类的生态特征及其对扇贝养殖的影响显得尤为重要。为此,笔者对莱州湾扇贝养殖区的浮游藻类进行了为期8个月的调查,研究藻类的密度、组成及随季节的变化规律,分析适宜扇贝生长的藻类环境,以期为扇贝养殖业的发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 采样时间

2015年4—11月,每月中旬采样,共采样8次。

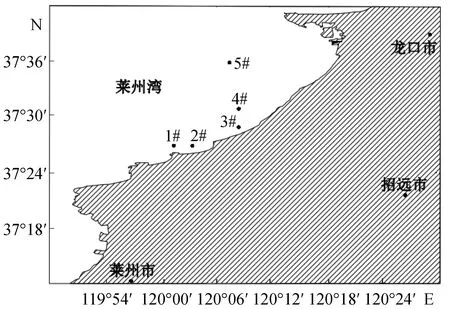

1.2 采样地点

采样站位设在莱州湾5个主要扇贝养殖区的海域,分别标为1#~5#(图1),每个养殖海域设4个平行采样点,每个平行点采表层与底层等量混合水样,每个养殖海域所取样品为4个平行点等量混合的水样。

图1 莱州湾采样点分布

1.3 样品采集及保存

水样用有机玻璃采水器采集。取每个养殖海域的混合水样1 L,各加入15 mL鲁哥氏液,摇匀,固定样品,放在阴凉处保存。带回实验室,静置24~48 h后浓缩至30~50 mL,将浓缩样品转移到磨口玻璃瓶中储存。

1.4 藻类鉴定及计数

采用0.1 mL浮游生物计数框、在光学显微镜下对浮游藻类的主要种类进行分类计数,每个样品重复3次,取其平均值作为结果。物种的鉴定参照《水生生物学》[2]和《藻类学》[5]。

1.5 数据处理

按以下公式计算相关参数:

浮游藻类密度的计算采用《海洋监测规范》[6]浓缩计数法:①N′=nV′/VV″;

均匀度采用Pielou指数[8]:③J=H′/log2S;

物种丰富度采用Margalef指数[9]:④dma=(S-1)/lnN;

优势度采用McNaughton指数[10]:⑤Y=(ni/N)fi。

式中,N′为藻类密度(个/L),n为取样计数所得的细胞数(个),V′为水样浓缩体积(mL),V为浓缩前水样体积(mL),V″为取样计数的体积(mL),Pi为第i种的个体数与样品中总个体数的比值(ni/N),S为样品中种类总数,N为所有种类的总个数,ni为第i种的总个数,fi为该种在各样品中出现的频率。

2 结 果

2.1 浮游藻类的组成

5个海域共鉴定出浮游藻类7门73种,其中硅藻种类最多,共43种,占浮游藻类种数的58.90%;绿藻门11种,占15.07%;甲藻门8种,占10.96%;金藻门5种,占6.85%;隐藻门4种,占5.48%;蓝藻门及黄藻门各1种,均占1.37%(表1)。

表1 莱州湾调查海域浮游藻类种类组成

续表1

门种类种类金藻门等鞭金藻(Isochrysissp.)单鞭金藻(Chromulinasp.)硅边金藻(Distephanussp.)赭球藻(Ochromonassp.)Calycomonassp.隐藻门蓝隐藻(Chroomonassp.)尾色胞藻(C.caudate)隐藻(Cryptomonassp.)卵形隐藻(C.ovata)蓝藻门螺旋藻(Spirulinasp.)黄藻门头状黄管藻(Ophiocytiumcapitatum)

2.2 浮游藻类密度的月变化

各海域浮游藻类的密度随季节变化比较明显,范围分别为1#海域2.52×104~50.05×104个/L,2#海域1.97×104~60.05×104个/L,3#海域1.05×104~70.12×104个/L,4#海域1.54×104~40.51×104个/L,5#海域0.76×104~60.5×104个/L。5个海域浮游藻类密度的变化基本相同(图2),均先升后降,6月最高,11月最低,呈春夏季为高峰的单峰曲线。

图2 莱州湾被调查海域不同月份浮游藻类密度的变化

2.3 浮游藻类个体总量的水平分布

2015年4—11月,每个月内5个海域藻类密度相差不大,最高密度与最低密度的比值为1.73~4.41(表2),表明各个海域浮游藻类个体总量的分布比较均匀。

表2 莱州湾被调查海域浮游藻类最高密度与最低密度的比值

2.4 浮游藻类的群落多样性

5个养殖海域浮游藻类Shannon多样性指数为1.34~3.58,Pielou均匀度指数为0.36~0.91,Margalef丰富度指数为1.35~4.2(表3)。3种指数均随季节变化而变化:多样性指数最大值出现在7月和8月;均匀度指数最大值出现在10月和11月,且这两个月多样性指数与丰富度指数均较低,种间分配比较均匀;丰富度指数最大值在7月、8月和9月。

2.5 浮游藻类优势种的变化

取优势度≥0.02为该海域浮游藻类优势种[11]。莱州湾扇贝养殖区浮游藻类的优势种主要有蓝隐藻、长菱形藻、角毛藻、丹麦细柱藻、中肋骨条藻、裸甲藻等(表4)。由表4可见,不同月份和养殖海域的优势种不同。在4—6月及10月所调查养殖海域基本以蓝隐藻为优势种,11月以硅藻为优势种,其他月份各个海域优势种各有差异。

表3 莱州湾被调查海域浮游藻类群落多样性

表4 莱州湾被调查海域浮游藻类优势种及优势度

3 讨 论

3.1 藻类组成和密度的变化

在海洋生态系统中,浮游藻类为初级生产者,其种群数量的改变直接影响生态系统的稳定性。本研究表明,莱州湾扇贝养殖区的5个海域共出现73种浮游藻类,以硅藻为主,其次是绿藻和甲藻。

近年来,诸多学者研究了莱州湾浮游藻类的变化[3,12-17],与本研究相比主要不同点为:首先,优势种不同,上述学者的研究中基本以硅藻为优势种,而在本调查中部分月份以蓝隐藻或者原甲藻为优势种;其次,硅藻的比例也比本结果要高;最后,藻类密度分别在春季(一般在3月)及夏末或秋季出现两个峰值[15-17],而笔者只观察到夏初6月的一个峰值。这些差异可能是采样方法不同所致,大部分学者采用的是国际标准号20(孔径0.076 mm)的浅水Ⅲ型浮游生物网从海底到水面垂直拖网采集藻类,此法的缺陷是很难采集到藻体直径小于其孔径的微藻(如蓝隐藻)[3,12-14]。而本研究的藻类采集均采用有机玻璃采水器,与拖网法相比,基本上保留了海水中所有的藻类。因此,鉴定出的门和种类较多,故出现了一定的差异,这与刘冉等[18]的研究结果大体相同,其也是采用有机玻璃采水器采集水样,均观察到了藻体较小的藻类如蓝隐藻。部分小型微藻恰恰是影响水环境的藻类或是扇贝适宜的饵料,因此采样方法必须完整地反映所调查水体中浮游藻类的种群分布,这样才能全面分析扇贝的生长环境。本调查自4月开始,因此不排除没有观察到春季3月藻类密度峰值的可能,但此时莱州湾海域尚未开始养殖海湾扇贝(Argopectenirradians)。

3.2 藻类优势种的变化

本研究发现,隐藻门的蓝隐藻在优势种中出现频率及密度均较高,尤其是在水温较低的月份。这可能是因为蓝隐藻对水温和光照有较强的适应能力,即使是在温度低的冬季也可以形成优势种;另外,隐藻是水肥、水活、水好的标志,喜生于有机物与氮丰富的水体,在海洋浮游生物群落中占有一定的地位[2]。因此可以推测,在调查期间的大部分月份中,莱州湾扇贝养殖区含氮量较高、水质较好。然而,3#养殖海域在8月以及4#养殖海域在10月优势种却是裸甲藻,特别在10月,此时扇贝处于生长的高峰期,裸甲藻可产生神经性贝毒[2],可能会影响扇贝生长。此外,根据张青田[19]对中国近20年所列的主要赤潮生物种类,笔者调查期间检测到了位列其中的赤潮藻类,甚至有几种是优势种,如角毛藻及中肋骨条藻,但是其优势不稳定,且数量及种类一直处于动态变化中,因此不足以形成危害扇贝养殖的赤潮。

3.3 藻类群落的特点

在一定程度上,浮游藻类的多样性指数、均匀度指数及物种丰富度指数均能在一定程度上反应环境的变化,可作为环境质量评估的依据[13]。一般认为,多样性指数>1时为正常,<1时可能受到其他环境因素干扰;均匀度指数>0.3时表明海区内浮游藻类多样性较好[12]。目前多以多样性指数>1、均匀度指数>0.3作为藻类多样性较好的标准综合评价[14]。研究结果表明,所调查海域浮游藻类的多样性指数均>1,均匀度指数远>0.3,因此,笔者认为莱州湾扇贝养殖区的浮游藻类种类多,生物多样性指数和丰富度较好,种类个体数量分布比较均匀,群落结构比较稳定。

3.4 藻类组成对扇贝养殖的影响

扇贝基本上以藻类为食,养殖区内浮游藻类的种类及数量变化直接影响扇贝的生长。然而,对莱州湾海湾扇贝一个养殖周期的藻类调查结果表明,藻类的种类和数量都不能充分满足扇贝生长的需求。扇贝主要以硅藻为食,但从8个月的调查结果来看,莱州湾扇贝养殖区的硅藻比例不够大,4—8月5个海域硅藻的比例平均仅为35.47%,变化范围为1.1%~77.4%,特别是这期间以蓝隐藻为优势种的海域,如5月份5#海域蓝隐藻比例高达75.3%,硅藻比例仅为17.2%。9—11月是扇贝生长高峰期,但在1#和3#海域的优势种却为扇贝不易大量取食的角毛藻。10月硅藻比例突降至5.6%~30.5%,与此同时在1#、2#、3#及4#海域蓝隐藻又作为优势种出现,推测一方面可能与扇贝的大量取食硅藻有关,另一方面可能与刘慧等[20]在莱州湾等地发现10月份浮游动物大量增加相似,繁盛的浮游动物与贝类争食,导致藻类逐渐减少。尽管11月硅藻比例高达60.0%~85.3%,但藻类的总密度降至最低,海湾扇贝逐渐开始收获。纵观莱州湾海湾扇贝一个养殖周期的藻类调查结果,每个季节或每个月均有不利于扇贝生长的限制因素,或者是硅藻比例太低,或者是以扇贝不易取食的藻类为优势种,或者是有分泌毒素的裸甲藻。正是这些限制因素,导致2015年所调查的莱州湾除5#海域外,其他4个海域的海湾扇贝生长不良,养殖效益不高。因此,应该根据藻类的分布情况,合理布局养殖海域,控制养殖密度,才能提高扇贝的养殖效益。

[1] 王海燕, 张涛, 刘会莲, 等. 海州湾—莱州湾物种资源调查与研究[M]. 北京:中国环境出版社, 2013.

[2] 赵文, 王丽卿, 王高学, 等. 水生生物学[M]. 北京:中国农业出版社, 2005.

[3] 王俊. 莱州湾浮游植物种群动态研究[J]. 海洋水产研究, 2000, 21(3):33-38.

[4] 张锦峰, 高学鲁, 庄文, 等. 莱州湾渔业资源与环境变化趋势分析[J]. 海洋湖沼通报, 2014(3):82-90.

[5] 福迪B著. 罗迪安译. 藻类学[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1980.

[6] 国家质量监督局. GB 17378.7—2007, 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测[S]. 北京:中国标准出版社, 2007.

[7] Shannon C E, Weaver W. The mathematical theory of communication [M]. Urbana, IL:University of Illinois Press, 1963:125.

[8] Pielou E C. An introduction to mathematical ecology[M]. New York:Wiley-Interscience, 1969.

[9] Margalef D R. Perspectives in ecological theory[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1968:1-111.

[10] 孙军, 宋书群, 乐凤凤, 等. 2004年冬季南海北部浮游植物[J]. 海洋学报, 2007, 29(5):132-145.

[11] 徐兆礼, 陈亚翟. 东黄海秋季浮游动物优势种聚集强度与鲐渔场的关系[J]. 生态学杂志, 1989, 8(4):13-15.

[12] 李广楼, 陈碧娟, 崔毅, 等. 莱州湾浮游植物的生态特征[J]. 中国水产科学, 2006, 13(2):292-299.

[13] 陈碧娟, 陈聚法, 崔毅, 等. 莱州湾东部养殖区浮游植物的生态特征[J]. 海洋水产研究, 2001, 22(3):64-70.

[14] 马建新, 郑振虎, 李云平, 等. 莱州湾浮游植物分布特征[J]. 海洋湖沼通报, 2002(4):64-67.

[15] 王妍, 董志军, 刘冬艳, 等. 烟台近海浮游植物的时空变化特征[J]. 海洋通报, 2013, 32(4):408-420.

[16] 王妍, 张勇, 王玉钰, 等. 胶州湾浮游植物的时空变化特征及其与环境因子的关系[J]. 安全与环境学报, 2013, 13(1):163-170.

[17] 蒋金杰, 刘冬艳, 邸宝平, 等. 烟台四十里湾浮游植物群落的季节变化及其对环境的指示意义[J]. 海洋学报, 2011, 33(6):151-163.

[18] 刘冉, 迟爽, 程敬伟, 等. 仿刺参池塘中浮游藻类和底栖藻类群落的变化[J]. 水产科学, 2013, 32(10):579-584.

[19] 张青田. 中国海域赤潮发生趋势的年际变化[J]. 中国环境监测, 2013, 29(5):98-102.

[20] 刘慧, 方建光, 董双林, 等. 莱州湾和桑沟湾养殖海区浮游植物的研究[J]. 海洋水产研究, 2003, 24(3):20-28.

EcologicalCharacteristicsofPhytoplanktoninScallopCultureAreainLaizhouBay

WU Xue,LI Xilei,YANG Junli,CUI Longbo

( College of Life Science,Yantai University,Yantai 264005,China )

The ecological characteristics including community composition,density,Shannon-Weiner index,Pielou index,Margalef index and McNaugton dominance index of the planktonic algae and the influence of the alga ecological characteristics on the cultured scallop were investigated in scallop culture area in Laizhou Bay by eight voyages of ecological investigation from April to November in 2015.The results showed that 73 species in 7 phyla of phytoplankton were found during the investigation,including 43 dominant species of diatom,accounting for 58.90% of the total species number.The density of phytoplankton was ranged from 0.76×104cell/L to 70.12×104cell/L,with the peak in June and th minimum in November.The species diversity was found to be rich,with a little probability of red tide,and the species and quantity of the planktonic algae fully met the needs of the scallop growth in scallop culture area in Laizhou Bay.

Laizhou Bay; phytoplankton; ecological characteristics; scallop culture

10.16378/j.cnki.1003-1111.2017.03.015

S932.7

A

1003-1111(2017)03-0347-06

2016-08-29;

2016-10-12.

山东省现代农业产业技术体系建设专项资金资助项目(SDAIT-14);烟台大学研究生科技创新基金资助项目(YDZD1611).

吴雪(1990—),女,硕士研究生;研究方向:海洋生态、病害防治.E-mail: wuxue0114@126.com.通讯作者:崔龙波(1962—),男,教授;研究方向:海洋动物细胞生物学.E-mail: lbcui@163.com.