苏里格气田东区下奥陶统马五5厚层白云岩储层成因

2017-12-17王彦良王建国曹朋亮

王彦良,王建国,常 森,曹朋亮,王 力

(1.中国石油长庆油田分公司第五采气厂,陕西西安 710000;2.中国石油大学(北京))

苏里格气田东区下奥陶统马五5厚层白云岩储层成因

王彦良1,王建国2,常 森1,曹朋亮1,王 力1

(1.中国石油长庆油田分公司第五采气厂,陕西西安 710000;2.中国石油大学(北京))

苏里格气田东区下奥陶统马五5白云岩储层具有单井厚度大、横向尖灭快等特征,显著区别于邻区靖边气田的马五1–4亚段白云岩单层薄且连片分布特征。本区储层岩性主要为细中晶白云岩和细粉晶白云岩,是蒸发泵白云化、回流渗透白云化和埋藏白云化等三种模式共同作用的结果。孔隙类型主要为晶间孔和晶间溶孔。通过岩石学、地球化学、成岩作用等方面研究,探究得到本区白云岩储层成因:颗粒滩沉积微相是形成有利储层的重要条件,埋藏白云岩化作用是先决条件,埋藏期溶解作用是储层形成的关键因素。

苏里格气田;下奥陶统;白云岩储层;颗粒滩

碳酸盐岩分布占全球沉积岩总面积的20%,所蕴藏的油气储量占世界总储量的52%,碳酸盐岩油田的平均可采储量为碎屑岩油田的近两倍;来自碳酸盐岩油气藏的油气产量约占油气总产量的60%,日产量稳定在千吨以上的油井也绝大多数是在碳酸盐岩油气田中;白云岩储层约占碳酸盐岩储层的一半左右。因此,白云岩储层成因研究一直是世界油气勘探开发的热点问题。

苏里格气田东区位于靖边气田北侧,构造位置位于伊盟隆起南侧和陕北斜坡的北缘,其二叠系碎屑岩层系探明天然气地质储量5 652×108m3,但其平均单井日产量仅5 000 m3/d[1]。在东区下奥陶统马五5亚段发现的白云岩气藏中,其单井产量高达50×104m3/d。马五5亚段高产井区的白云岩具有单层厚度大、横向尖灭快的特点,与靖边气田马五1–4亚段白云岩单层薄且连片分布特征形成鲜明对比[2–3]。冯晓伟等将本区的马五41小层和马五5亚段白云岩储层特征进行了详细对比,但未利用地球化学手段对白云岩成因进行论述[4]。陈志远等认为马五5亚段白云岩是在海水–淡水混合白云石化作用下形成的[5]。朱广社等认为该区马五5亚段白云岩成为准同生白云化叠加埋藏白云化,给出了白云岩岩石学证据,但未给出地球化学证据[6]。

笔者从岩石学、储层孔隙特征、白云岩成因、成岩作用等角度综合探究苏里格气田东区马五5亚段厚层白云岩储层的成因,以期为研究区勘探部署提供依据。

1 地质背景

在早奥陶纪沉积时,研究区为华北海向伊盟古陆过渡地带,马家沟组地层共有4次海侵(马一早期、马二期、马四期和马六期)和4次海退(马一晚期、马三期、马五期、马六期末)。岩相古地理的分布主要受到海侵海退、古隆起和凹地的控制[7–8]。海退时,在古隆起区域常形成蒸发台地沉积,在凹地则形成泻湖沉积,其间是广阔的潮间坪环境。海侵时,主要以开阔台地沉积为主。在马五期海退半旋回中,沉积组合在纵向上又表现出若干次一级的海侵海退旋回。马五5是马五期海退半旋回中的一次较大规模海侵,研究区沉积物类型及其相应的岩类也发生了明显的变化。除了泥晶灰岩外,同时还发育了砂屑灰岩、砾屑灰岩、风暴沉积系列的颗粒灰岩类,为后期的白云岩化和储层形成奠定了非常好的物质基础。

2 白云岩储层特征

2.1 岩石学特征

2.1.1 泥微晶残余砂砾屑白云石

泥晶白云岩含量85%~98%,常见菌球状黄铁矿微粒,黏土含量1%~2%(图1a)。此类白云岩由原始结构泥晶灰岩组成,并含丝网状隐藻,与其同时沉积析出的针状石膏也在水动力的作用下定向排列。

陕198井马五5段3 029.20 m井段的残余砂砾屑结构泥微晶白云岩阴极发光分析表明,白云石含量70%,方解石含量27%,黏土含量3%。砾屑含量30%,砂屑含量45%,粒间充填物含量25%。砂砾屑颗粒大小不均,粒径主要为0.3~2.5 mm,最大为5.0 mm,颗粒排列杂乱,部分砾屑含有大量已灰化的石膏假晶。白云石化后,颗粒白云石与基质白云石同等大小,白云石晶体粒径0.01~0.03 mm。石膏假晶方解石呈他形粉晶结构,白云石不发光或发暗灰紫色光,石膏假晶方解石发暗橘红色,而重结晶方解石发亮橘红色光(图1b、c),前者属于浅埋藏环境中组构性溶蚀与充填形成的方解石,后者是在深埋藏环境中重结晶作用形成的方解石。

图1 苏里格气田东区马五5亚段厚层白云岩薄片

2.1.2 粉晶残余砂砾屑白云岩

残余砂砾屑结构粉晶白云岩中白云石含量75%~98%,常残留较多方解石组分,其含量5%~25%,泥质含量2%~5%,多具残余砂砾屑结构(图1d)。白云化后,白云石呈粉晶自形、半自形结构,大部分晶体具平直边。砂砾屑呈残余状,晶体与基质白云石大小相同,常见已灰化的石膏假晶,属于成岩期卤水的析出产物,石膏晶体普遍粗大,有的形成燕尾双晶,自形程度普遍较高。在地表岩溶期溶蚀并被方解石充填,其溶蚀交代的同时,甚至围岩也遭到不同的淋溶,但其假晶依然保持着石膏晶体平直的边缘(图1e)。

2.1.3 细晶和中晶残余砂砾屑白云岩

细晶白云岩中白云石含量最高可达96%,最低达63%,常含部分方解石,其含量0~37%(图1f)。方解石呈粉晶他形,充填晶间孔。泥质含量1%~3%,泥质一般分布在晶间孔的边缘;砂砾屑颗粒含量一般为70%~80%,粒径0.5~1.0 mm,其形态多呈圆形、椭圆形。部分颗粒呈板粒状,普遍磨圆度很好,多呈次圆、圆状,形成颗粒支撑。颗粒边缘可能形成皮壳状初始胶结物,保证了颗粒在负荷压力条件下不被压实形变的形貌特征。白云石化后,白云石呈细晶自形、半自形结构,颗粒白云石与基质白云石晶体同等大小,但阴极发光下不难看出其颗粒形态(图1g、h)。砂砾屑周围孔隙中因充填方解石而发光鲜亮,这类方解石因含Mn2+丰富而发橙红色光。

中晶白云岩分布于苏东37–58井的3 113.23~3 116.10 m,与上覆粉晶白云岩形成粒度上的正旋回。从岩心上可以看出相当部分的砾屑粒径为 2.0~7.0 mm(图 1i)。颗粒磨圆度普遍较好,并具定向排列的趋势。砾屑含量35%~85%,砂屑含量40%左右,颗粒大小混杂,形成颗粒支撑结构。粒间充填物15%~25%,其中泥质含量很低,多数样品泥质含量不足1%。白云石化程度很高,平均可达95%,在6块样品中,只有2块样品含方解石,平均仅4.5%。因而,中晶白云岩储层孔隙性很好,镜下面孔率4%~18%,平均达12%。

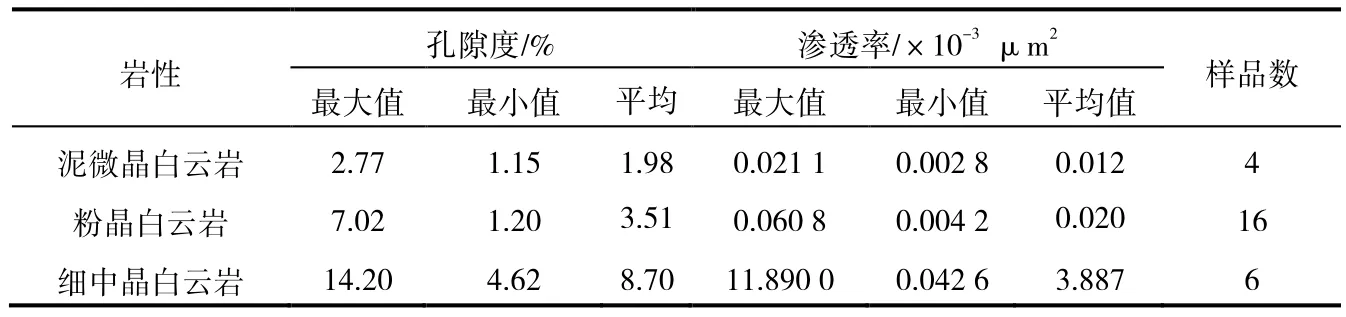

2.2 储层物性特征

苏里格气田东区下古生界物性无论在横向上还是纵向上具有明显的非均质性[9],表现为低渗透背景下局部发育中、高渗区。岩心物性分析结果表明,苏里格气田东区马五5亚段白云岩储层的孔隙度1.37%~14.2%,平均为4.68%;渗透率0.004×10-3~11.89×10-3μm2,平均为 1.55×10-3μm2(表 1)。细中晶白云岩物性最好,平均孔隙度8.7%,平均渗透率3.887×10-3μm2,为区内的优质储层;粉晶白云岩物性次之,平均孔隙度3.51%,平均渗透率0.020×10-3μm2;泥微晶白云岩物性低,平均孔隙度1.98%,平均渗透率0.012×10-3μm2,基本不具备形成储层的能力。

表1 不同岩性及物性数据表

2.3 储集空间类型

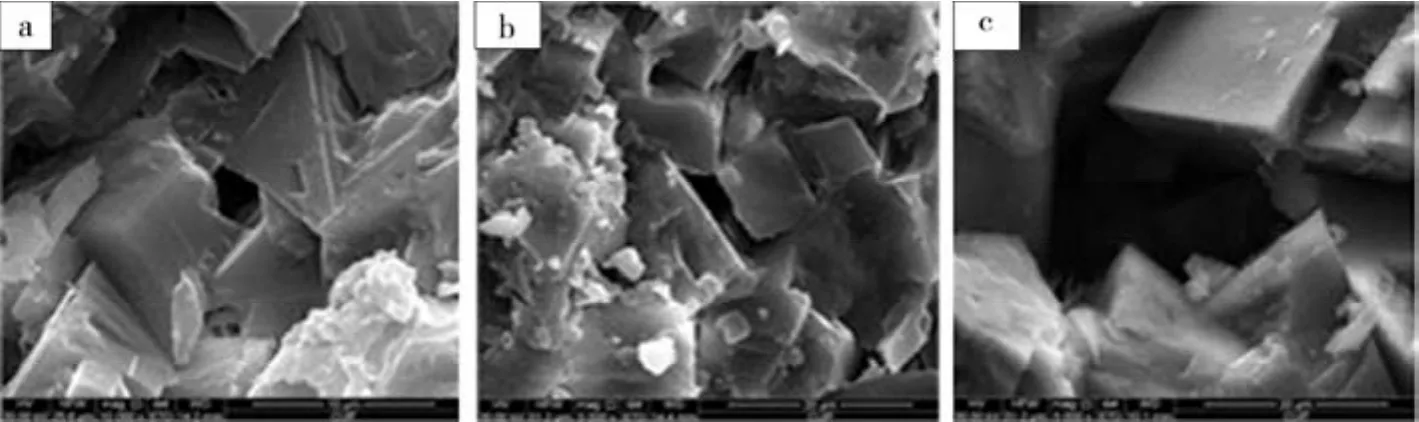

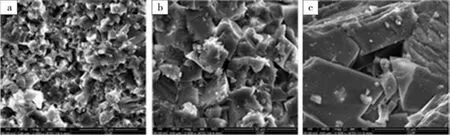

2.3.1 晶间微孔

晶间微孔隙属原始孔隙,孔隙极小,普通偏光显微镜下不易辩认,在扫描电镜下十分清晰,通过压汞分析证实它确实存在。一般认为泥微晶云岩的原始晶间孔形成于低能环境,十分微小,在埋藏压实前原始孔隙度最高可达70%左右,埋藏过程中通过机械压实作用和化学压溶作用使孔隙度急剧降低,最终趋于消失。晶间微孔主要发育于泥微晶白云岩中,孔径一般小于0.002 mm(图2a)。

2.3.2 晶间孔

本区储层中晶间孔可分为3类:

(1)粉晶白云石晶间孔,发育于粉晶白云岩中,孔径较小,一般0.002~0.050 mm(图2b);

(2)硬石膏结核铸模孔内充填粉晶白云石晶间孔,孔径一般0.02~0.08 mm,主要发育于马五11、马五1

2、马五13、马五4

1a中;

(3)细中晶白云石晶间孔,发育于埋藏白云石化形成的细中晶白云岩中,具多边形与四面体型,孔径较大,可达0.05~0.02 mm(图2c)。

2.3.3 晶间溶孔

图2 苏里格气田东区马五5亚段厚层白云岩电镜照片

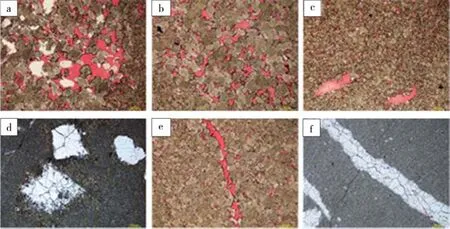

由晶间孔、晶间微孔溶蚀扩大形成,或由硬石膏结核铸模内充填粉晶白云石晶间孔溶蚀扩大形成,形态不规则,孔径一般0.010~0.050 mm,最大可达2 mm(图 3a、b)。

2.3.4 溶孔、溶洞

由石膏结核和晶体、石盐晶体溶蚀形成,孔径0.05~5.00 mm,形态呈圆形、椭圆形、新月型和不规则形,多数为经半充填后的残余溶孔,充填物类型也是多种多样,孔隙多为各种矿物充填后的残余孔隙(图3c、d)。2.3.5 裂缝

裂缝可分为2类。①溶解缝:为各种成因的裂缝经溶蚀扩大形成,形态呈蛇曲状或不规则状,缝壁呈蚕食状,缝宽不均一。区内储层的溶缝主要是由风化壳大气淡水溶解作用形成的。②构造缝:形成的构造裂缝大多数已被方解石、白云石或石英全充填(图 3e、f)。

图3 苏里格气田东区马五5亚段厚层白云岩储集空间类型

3 储层主控因素分析

3.1 沉积微相对储层影响

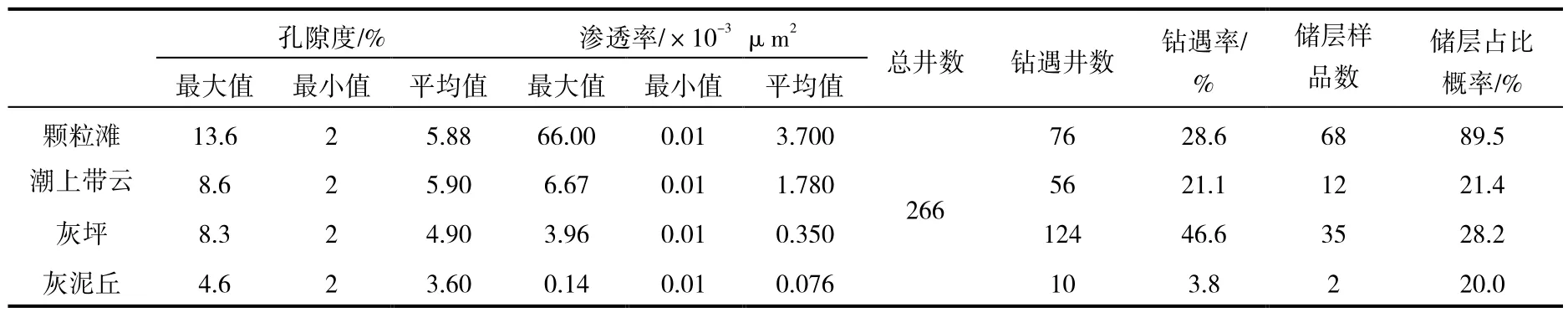

沉积相在整个储层的形成过程中有着重要的作用,控制着白云岩的分布[10]。马五5沉积期为海退期中的短暂海进期,水体相对开阔,海水盐度普遍偏低,局部地区存在水下隆起[11]。研究区共266口井钻遇马五5地层,主要发育沉积微相类型有潮上带云坪、颗粒滩、灰坪、灰泥丘四种。通过统计不同微相的物性和储层发育概率可以看出,颗粒滩物性比其他微相物性好(表2)。

表2 马五5地层各沉积微相物性和储层发育概率数据

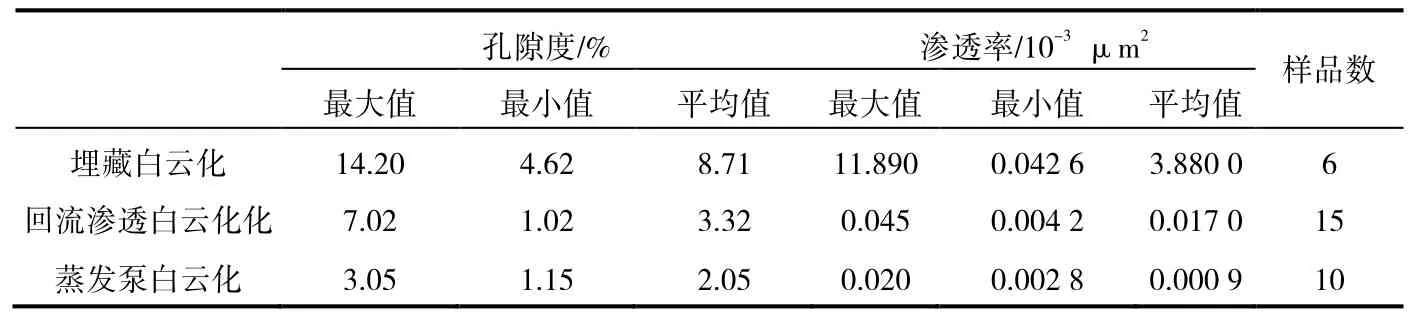

3.2 白云岩化作用及其对储层物性影响

本区马五5亚段白云岩化过程是蒸发泵、回流渗透和埋藏白云化多种作用叠加的结果[11–14]。蒸发泵作用:海水强蒸发后导致 Mg2+极其富集、快速结晶而形成泥微晶白云岩,表现为晶粒小(图4a)、有序度低、Sr含量较高、Fe和Mn含量低、碳氧同位素向零靠近的特点。埋藏白云化作用:Mg2+仅来源于地层水或上覆黏土矿物蚀变,Mg2+量较少,慢速结晶形成细中晶白云岩,表现为晶粒大(图4c)、有序度高、Sr含量很低、Fe和Mn含量高、碳氧同位素均向负值方向偏移的特点。回流渗透作用:Mg2+来源于高浓度盐水的向下运动,浓度要低于蒸发泵作用,但要高于埋藏白云化作用,因此其白云石的特点介于前两者之间(图4b)。

从马五5不同成因白云岩与物性关系表来看,埋藏白云化的物性最好,平均孔隙度8.71%,平均渗透率 3.88×10-3μm2;其次为回流渗透白云化,平均孔隙度3.32%,平均渗透率0.017×10-3μm2;蒸发泵白云化的物性最差,平均孔隙度2.05%,平均渗透率 0.000 9×10-3μm2(表 3)。

图4 苏里格气田东区马五5亚段厚层白云岩薄片

表3 不同白云化类型及物性数据

3.3 溶解作用对储层控制作用

碳酸盐岩在地表和埋藏过程中溶蚀形成的次生孔隙和洞穴是重要的油气储集空间[15–16]。20世纪70年代以来,碳酸盐岩在近地表条件下溶蚀机制和控制因素的研究一直备受重视[17]。近年来,随着碳酸盐岩储层研究的深入[18],有关埋藏环境下碳酸盐岩溶蚀的研究已经有很多报道。笔者从沉积期、表生期和埋藏期三个时期来论述不同期次的溶蚀作用。

3.3.1 沉积期溶蚀作用

当沉积物还处于沉积状态的时候,潮上带甚至潮间带的未固结和弱固结状态暴露于大气淡水之下,接受了淋溶作用的改造,其中与碳酸盐伴生的膏盐类矿物便发生了溶解(图5a),沉积岩溶仅仅限于组构性溶蚀。83个薄片中,有沉积岩溶现象的有33块样品,其见孔率可达39.8%,但是溶蚀程度很小,平均仅为0.88%,即溶孔面孔率平均不足1%,而充填程度却高达99.8%,形成的有效储集空间非常有限。3.3.2 表生期岩溶作用

地表岩溶期,区域性的地壳抬升,部分泥晶灰岩破裂成缝,大气淡水沿着裂缝溶蚀,使岩石溶蚀形成岩溶角砾或发生非组构性溶蚀孔洞(图5b)。由于马五5地层以致密的泥晶灰岩为主,成岩介质排替不畅,长期处于CaCO3饱和状态,因此所溶蚀的孔、洞、缝绝大部分被方解石嵌晶充填而致密化。统计83个薄片中具有地表岩溶标志的占到 48块样品,见孔率可达57.8%,溶蚀程度平均达3.04%,然而充填程度高达99.96%,有效孔隙非常有限,且本区马五5灰岩中很少见及与其伴生石盐、石膏等蒸发矿物,因而不能形成诸如中部大气田以膏盐、岩盐等溶解而形成的储集空间。3.3.3 埋藏期溶解作用

图5c为埋藏期溶解作用实例,图中可见,在粗大的白云石晶体中发育的晶间溶孔,孔径大小可以达到1.5~3 mm。从现有的取心资料来看,该类孔隙发育频率较低,这可能与取心资料并未取自研究区内马五5最好的储层有关。从马五5沉积和成岩的背景来看,该类孔隙应该是苏东马五5储层的主要孔隙类型。

4 结论

(1)苏里格东区马五5亚段从泥微晶白云岩到细中晶白云岩,均可见残余砂砾屑结构,白云化首先发生在原生物性较好的颗粒滩沉积物中,白云岩是蒸发泵白云化、回流渗透白云化和埋藏白云化等三种模式共同作用的结果。蒸发泵白云化主要形成泥微晶白云岩,表现为晶粒小;埋藏白云化主要形成细中晶白云岩,表现为晶粒大;回流渗透白云化形成的白云岩特点介于蒸发泵白云岩和埋藏白云岩之间。

(2)本区储层的孔隙主要赋存于细粉晶白云岩和细中晶白云岩中,孔隙类型比较简单,以晶间孔、晶间溶孔为主,可见部分非组构性溶孔和少量的膏模孔,偶见残余粒间孔。经过成岩演化,岩石中的原生孔隙基本丧失殆尽,而发育在白云岩中的晶间孔、晶间溶孔等次生孔隙形成了本区的储集层。

(3)苏里格东区下奥陶统马五5亚段储层发育特征分析结果表明,颗粒滩沉积微相是储层形成的重要条件,回流渗透和埋藏白云岩化作用是先决条件,埋藏期溶解作用是关键因素。

图5 苏里格气田东区马五5亚段溶解作用

[1] 何光怀,李进步,王继平,等.苏里格气田开发技术新进展及展望[J].天然气工业,2011,32(2):12–16.

[2] 黄月明,杨奕华,包洪平,等.鄂尔多斯盆地中部马家沟组天然气储层特征[J].石油与天然气地质,1992,14(4):390–397.

[3] 方少仙,何江,侯方浩,等.鄂尔多斯盆地中部气田区中奥陶统马家沟组马五5–马五1亚段储层孔隙类型和演化[J].岩石学报,2009,25(10):2 425–2 441.

[4] 冯晓伟,李浮萍,赵忠军,等.苏里格气田东区马五段4亚段1小层与5亚段白云岩储层对比研究[J].石油天然气学报,2014,36(1):25–29.

[5] 陈志远,马振芳,张锦泉.鄂尔多斯盆地中部奥陶系马五5亚段白云岩成因[J].石油勘探与开发,1998,25(6):20–22.

[6] 朱广社,赵俊兴,邵晓岩,等.苏里格东部马五5储层特征及成藏控制因素[J].西南石油大学学报(自然科学版),2014,36(3):45–53.

[7] 冯增昭,鲍志东.鄂尔多斯奥陶纪马家沟期岩相古地理[J].沉积学报,1999,17(1):1–8.

[8] 谢锦龙,吴兴宁,孙六一,等.鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组五段岩相古地理及有利区带预测[J].海相油气地质,2013,18(4):23–32.

[9] 赵俊兴,李婕,卢涛,等.苏里格地区马五段储层控制因素与成藏规律[J].成都理工大学学报(自然科学版),2012,53(4):388–394.

[10] 冯增昭.沉积岩石学[M]. 北京:石油工业出版社,1997:33–48.

[11] 张永生.鄂尔多斯地区奥陶系马家沟群中部块状白云岩的深埋藏白云石化机制[J].沉积学报,2000,18(3):424–429.

[12] 赵俊兴,陈洪德,张锦泉,等.鄂尔多斯盆地中部马五段白云岩成因机理研究[J].石油学报,2005,26(5):38–47.

[13] 黄擎宇,张哨楠,丁晓琪,等.鄂尔多斯盆地西南缘奥陶系马家沟组白云岩成因研究[J].石油实验地质,2010,32(2):147–153.

[14] 付金华,王宝清,孙六一,等.鄂尔多斯盆地苏里格地区奥陶系马家沟组白云石化[J].石油实验地质,2011,33(3):266–273.

[15] 佘敏,寿建峰,沈安江,等.从表生到深埋藏环境下有机酸对碳酸盐岩溶蚀的实验模拟[J].地球化学,2014,43(3):276–286.

[16] 赵文智,沈安江,胡素云,等.中国碳酸盐岩储集层大型化发育的地质条件与分布特征[J].石油勘探与开发,2012,39(1):1–12.

[17] 黄思静,成欣怡,赵杰,等.近地表温压条件下白云岩溶解过程的实验研究[J].中国岩溶,2012,41(4):349–359.

[18] 朱光有,张水昌,梁英波.四川盆地深部海相优质储集层的形成机理及其分布预测[J].石油勘探与开发,2006,33(2):161–166.

TE112.22

A

1673–8217(2017)06–0020–06

2017–06–06

王彦良,工程师,1982年生,2005年7月毕业于东北石油大学资源勘查专业,现主要从事致密气藏产能建设相关工作。

中国石油大学(北京)科研基金(2462015Y Q0222)资助。

蒲洪果