台湾地区少年观护制度及其镜鉴

2017-12-15蒋云飞

蒋云飞

[内容摘要]少年观护是一种社会化、个别化、非监禁化的处遇方式,深为台湾地区少年司法倚重。在其运行逻辑中,蕴含着建置观护机构、选任观护人员、交付观护执行等基本程序。引入少年观护制度,可有效克服大陆少年司法中“保护优先”理念不彰、司法机构不专、社区处遇不力等弊端。鉴于两岸少年司法制度存在一定的类同之处,未来大陆少年司法改革应当注意吸收台湾少年观护在理念更新、组织架构、人员配备以及社区资源整合方面的经验与教训。

[关键词]少年观护制度 观护人 少年司法

一、台湾地区少年观护制度述评

少年观护是法院将进入司法体系的非行少年交由观护人监督、辅导与保护,以促使其改过迁善并回归社会的非监禁处遇方式。少年观护制度发轫于英国,推展于美国,并迅速以其独特优势成为发达国家少年司法保护的重要制度。台湾地区于20世纪60年代引入少年观护制度,发展至今,该制度已成为台湾少年司法的“支柱制度”。

(一)制度缘起、演进及价值功能

台湾地区少年观护制度最早可追溯于清末沈家本、伍廷芳等人拟定的《大清新刑律(草案)》,该草案第11条规定“凡未满十六岁之行为不为罪,但因其情节,得命以感化教育”,其中“感化教育”便含有明显的“观护”色彩。1935年,国民政府公布的《刑法》第92条明文规定对少年犯予以保护管束,“视察其行状,加以保护指导,以期完成改善之目的”。国民政府迁台以后,于1954年成立少年法专案小组,草拟了“少年法草案”,要求“对少年审理处遇程序均异于成人,设专职法官及观护人掌理审判及执行”,首次提出观护人概念。1962年,台湾“立法院”通过“少年事件处理法”(以下简称“少事法”),明确规定专司保护管束之观护人一职。1970年,台北、台中、高雄三个地方法院成立少年专业法庭,开始试行赋予观护人办理少年案件的审前调查以及出庭陈述意见,标志少年观护制度的正式确立。

1962年“少事法”在颁布后的九年中,由于对观护人角色、观护对象以及观护程序的规定含糊不清,致使少年观护制度始终未能有效推行。为解决“少事法”对少年司法保障不足的弊病,台湾于1971年对其进行重新修订,并陆续制定了其他辅助法规,如“少年管训事件审理细则”“少年管训事件执行办法”“少年假日生活辅导执行注意事项”(现已废止)等,至此台湾少年观护制度才得以最终确立。正是在这一时期,台湾社区矫治机构如雨后春笋般成长,譬如少年辅导委员会(1979)、观护协会(1980年)、少年之家(1983年)以及少年福利服务中心(1984年)的相继成立,为少年观护制度的深度推展提供了强大助力。事实上,台湾早期观护制度只适用于少年事件而不及于成年犯,故观护制度即等同于少年观护制度。1980年,台湾实行审检分离,“观护制度从此一分为二,凡十八岁以下少年犯之保护管束,由地方法院观护人(或称院方观护人)执行;而十八岁以上成年犯之保护管束,则由地方法院检察署观护人(或称检方观护人)负责执行。”台湾观护制度由少年观护向成人观护扩展,一方面显示了观护制度的强大生命力,另一方面也推促少年观护更趋专业化。

1997年,台湾大幅修订“少事法”,要求成立少年法院及其调查保护处,将观护员分为少年调查官和少年保护官,设置心理测试员、心理辅导员和佐理员。1997年“少事法”对少年观护作出了重大革新,揭开了台湾少年司法制度崭新的一页:第一,创设调查保护处,使其“于行政作业上为一独立运作之单位”,②极大增进少年观护的组织、协调与保障能力;第二,将观护人分为少年调查官和少年保护官并配置心理测试员等辅助人员,使少年观护趋于精细化和专业化。另外,台湾少年司法理念逐渐实现从“教罚并重”或“教主罚辅”向“保护优先”变迁。

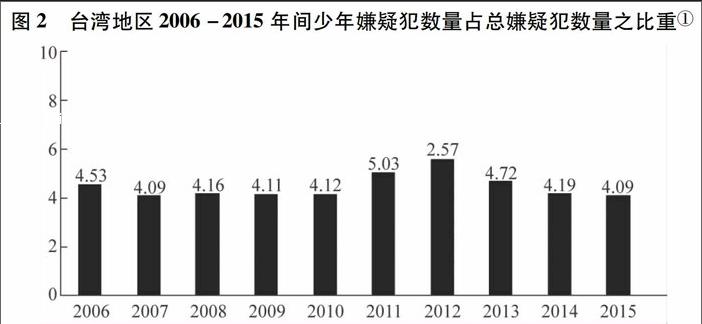

作为刑事司法体系的一环,少年观护在台湾少年司法中扮演极为关键角色。自1997年广泛推行观护制度以来,台湾地区少年司法工作成效斐然。据台湾“内政部”公布的资料显示(详见图1和图2),1997年台湾少年嫌疑犯数量为24766人,自此以后该数量总体呈下降趋势,并在2005年降至最低谷(仅9620人)。最近10年间,台湾少年嫌疑犯数量始终徘徊在11000人左右,相比1997年骤降了125%。另外,在过去的10年中,台湾少年嫌疑犯数量占总嫌疑犯数量的比重由2006年的4.53%降至2015年的4.09%,总体上亦呈现出缓慢下降态势。台湾刑法学者林秋德指出:“上述少年犯罪人数(或犯罪率)之骤减,不独为台湾少子化现象之具体反映,更与少年观护工作之实施不无关聯。”除了防控犯罪,少年观护制度还具有改过迁善和复归社会之功能,特别是将少年犯置于社区,可有效规避“标签效应”之荼毒,并通过诚心悔过使社区民众对其改观,以真正回归社会怀抱。

(二)少年观护的基本程序

1.建置观护机构。少年观护的理论基础之一是“国家亲权”(Parent of the County),即国家居于未成年人最终监护地位。为落实“国家亲权”理念并强化国家对少年犯的管教,台湾地区建置了完善的少年观护组织体系。台湾1997年“少事法”第5-1条规定“少年法院分设刑事庭、保护庭、调查保护处、公设辅助人室,并应配置心理测试员、心理辅导员及佐理员”。在行政关系上,调查保护处作为少年法院的一级单位,与少年法庭、保护庭平行,在调查保护处设置处长1人,由少年调查官或少年保护官兼任,掌理少年调查及保护事宜,心理测试员、心理辅导员、佐理员则予以协助配合。在此基础上,形成了少年法院(庭)及其内设的调查保护处统筹观护事宜、观护人掌理观护执行、辅助人员协助配合的少年观护体系。

2.选任观护人员。根据台湾“法院组织法”第18条、“司法人员人事条例”第4条和第21条之规定,观护人属于司法系统的公务人员,在选任观护人时,更为注重其工作经验和教育背景。概言之,观护人的任用方式主要包括:考试录用、选任(源于法官、检察官之群体)、举荐和选调(源于特定教育和工作背景之群体)。观护人与法官之间非隶属关系,观护人虽接受法官监督,但独立履行观护职责,以确保观护的独立性和权威性。根据观护工作的实际需要,少年法院还设置一定数量的心理测试员、心理辅导员、采验佐理员等辅助人员。为确保少年观护的专业性,无论是少年法院的院长、庭长、法官、调查官、保护官,还是相关的辅助人员,均须具有少年保护之专长、经验与热忱。

3.交付观护执行。台湾少年事件处理一般分为受案、调查、审理、裁定、执行、涂销六个环节,观护几乎贯穿始终。少年法院(庭)法官在受理少年事件后,应命令少年调查官进行审前调查,调查的事项包括少年的品性、经历、身心状况、教育程度、家庭背景、犯罪原因以及其他的必要事项。少年法官通常根据调查结论认定少年有无犯罪或犯罪倾向,进而裁定是否移送检察官或不付审理。在开庭审理时,少年调查官出庭陈述调查结果与处理意见,并与法官进行协商式审理。法官经审理后依情况裁定不付保护处分、得付保护处分或交付观察。若裁定交付观察,少年调查官则负责执行;若法官裁定得付保护处分,则进入执行环节。观护执行由少年保护官负责,福利中心、教育机构、少年志工、医疗院所等社会机构则予以协助。

二、大陆地区少年司法制度的弊端

自20世纪80年代起,大陆地区对少年司法制度进行了广泛而深入的实践探索,但囿于社会经济、理念认知、法制建设以及文化教育的发展滞后,导致目前少年司法还存在诸多亟待解决的问题,这也是我国大陆地区建立现代少年司法制度的掣肘所在。

(一)大陆少年司法制度的弊端审视

1.“保护优先”理念不彰。脱胎于“国家亲权”理念的英美少年司法学界普遍认为:“少年正处于身心发展的关键阶段,如何保障其心理和人格健全,是少年司法最核心之目标”,应“重视少年之特殊与现实需求,而非将少年当作‘缩小版成年人或‘小大人”。日本1948年《少年法》亦明确提出“对14岁以上、应当追究刑事责任的少年,坚持保护优先,惩罚其次的理念”。较之于我国大陆,“保护优先”理念并未得以昭彰。尽管我国《刑事诉讼法》第266条和《未成年人保护》第54条均明确规定对少年犯实行“教育、感化、挽救”方针和“教育为主,惩罚为辅”(以下简称“教主罚辅”)原则,但这些方针与原则本质上并不具备“保护主义”的思想意涵,也非以“少年最佳利益”为首要考量。申言之,“保护主义”强调对少年犯尊严、自由、权利和福利的全方位保障,优先选择以“教养代替处罚,以保护代替管训”,而“教育、感化和挽救”仅仅是“保护”或“惩罚”少年犯的一种方式,并未对“保护”或“处罚”作出孰先孰后、孰优孰劣选择。在缺乏配套保障措施的情况下,“教育、感化和挽救”极可能异变为“寓教于罚”(即优先选择“罚”),而“教主罚辅”则常常沦为“罚主教辅”,结果势必难以维护少年利益。根据《上海市闵行区人民法院2009-2013年闵行区未成年犯罪审判白皮书》显示,2009-2013年,闵行法院少年庭共审结未成年人刑事案件1353件,未成年人被告2235人,判处适用监禁刑的未成年被告为1856人,约占79%,该比例几乎和成年被告人比例相当,可见“罚主教辅”依然是大陆地区少年司法的实践常态。

2.司法机构不专。自1984年上海长宁区法院设立第一个少年法庭以来,少年法庭在中国大陆得到蓬勃发展,并逐渐成为少年司法的中坚力量。由于大陆少年法庭脱胎于刑事庭并长期受报应刑主义的影响,导致少年法庭无论在组织架构、审理程序还是在人员配给上均高度依附于法院内部的刑事庭及其刑事司法程序,而难以有效因应少年保护之特殊性。时至今日,少年法庭依旧未能完全脱离于刑事庭,也未设立与之相配套的少年警察机构、少年检察机构、少年律师机构以及专业化的少年矫正机构,严重弱化了少年法庭的作用和价值。

3.社区处遇不力。社区处遇,亦称“非机构化处遇”,是指不将犯罪人收容或监禁,而允许其在社会上正常生活,并接受專业人士之督导、教育和援助,以确保犯罪人复归社会。社区处遇有别于社区矫正和非监禁刑,它是一种社会化、个别化、非监禁化且以社会矫治为基础、以再教育和再社会化为目标的处遇方式。从广义上而言,社区处遇包含但不限于假释、缓刑、管制、观护与社区矫正,由于我国立法未确立少年观护制度以及司法实践中对社区处遇措施不甚重视,致使社区处遇难以发挥其预期效用。以上海为例,2009-2013年少年法庭适用非监禁刑(含社区处遇)的比例仅为21%,“2011-2014年6月,上海法院共判处有罪错的刑事案件被告人1762人,其中402人曾在未成年时期有过刑事处罚、行政拘留或劳动教养罪错记录,占被判决总人数的22.81%”,少年司法效果无不令人堪忧。从某种意义而言,社区处遇适用率偏低、方式单一(如未引入“观护”)与少年司法效果不彰具有紧密关联。

(二)大陆少年司法“弊病”倒逼观护制度的引入

毋庸讳言,“少年犯罪有别于成年犯罪,社会应当将少年犯作为一个‘孩子来对待,而非以‘罪犯视之,促使他们复归社会而非惩罚他们作为最终目标。”日本近代法学家宫本英雄亦指出:“未成年人之肉体、智能,均未发达至足,且经验更浅,法律上与以相当保护,应有之义也。”诚然,对少年犯予以个别化、特殊化乃至优先性保护,已成为世界各国少年司法之潮流。鉴于大陆地区少年司法久患“保护优先”理念不彰、司法机构不专、社区处遇不力之“弊病”,故而有必要通过引入少年观护制度予以“医治”。首先,少年观护是中华传统文化精髓中“恤幼”思想之体现,有助于“优先”维护少年尊严、保护少年人权以及增进少年福利;其次,少年观护既要求建制独立的少年法庭,使其成为承载少年法精神的专业场域,又要求科学整合社会资源,为少年司法观护提供专业性的社会支持;最后,少年观护是社区处遇的主要方式,其广泛运用个别化、专业化、社会化之原理,有助于督促少年犯悔过迁善、回归社会并实现对少年犯罪的有效防控。概言之,引入并善用少年观护制度无疑是“医治”大陆少年司法“弊病”的一剂良药。

事实上,早在20世纪80年代大陆地区便对“少年观护”进行了探索实践(详见下表1),亦取得一定成效。1988年,上海长宁区法院在刑事审判中实行社会调查制度,并于1995年将社会调查报告引人庭审环节,供少年法官参考;2011年长宁区法院与上海青少年事务中心长宁工作站合作,由工作站专业人员担任社会观护员,“至今上海市已设立观护总站20个,观护点200余个,观护基地近60个,纳入观护帮教的涉罪未成年人达到1000余名”。此外,北京海淀区探索的“4+1+N”少年观护模式、辽宁大连市创设的“社会调查与诉后跟踪帮教制度”以及地方各省市先后建立的“未成年人观护帮教基地”等均取得了显著成效,既有效实现了少年司法资源的共享,又推动了司法文明的进步。表1大陆地区对“少年观护”制度的实践探索

三、台湾地区少年观护制度对大陆的启示

自1997年“少事法”修正迄今,台湾少年观护制度已日臻成熟,在实践中亦形成了一套成熟的运作系统。未来大陆少年司法改革应注意吸收台湾少年观护在理念更新、组织架构、人员配备以及社区资源整合等方面的经验与教训,以期推动大陆少年司法制度的发展与进步。

(一)理念更新:从“教主罚辅”到“保护优先”

法国著名思想家卢梭在儿童教育学著作《爱弥儿》中写道:“植物通过耕耘获得改善,而人类则是通过教育获得进步。”显然,卢梭冀望通过对少年儿童的细心教化来培养祖国未来的“花朵”,这种教化理念在我国未成年人保护立法中亦得以充分彰显。譬如《未成年人保护法》和《刑事诉讼法》均提出“教育、感化、挽救”方针与“教育为主,惩罚为辅”原则,《预防未成年人犯罪法》亦提出“应立足于教育和保护来预防未成年人犯罪”。但毋庸讳言,“教育”仅仅是少年司法的手段或方式,加之目前我国缺乏与“教育”相匹配的制度设计与社会帮教体系,且“教育”的主导权几乎掌握在司法、行政部门手中,以至于“教主罚辅”常常异化为“寓教于罚”甚至“罚主教辅”。申言之,“教主罚辅”理念并不能有效保护青少年的权利,应当在立法明确确立“保护优先”理念,以实现对青少年权益的全方位保护。

事实上,“台湾1997年‘少事法将‘管训处分改回‘保护处分,将少年辅育院以及少年监狱改制为少年矫正学校,并在学籍上及学制上为特殊设计,以供少年处遇后有良好的衔接渠道以回到社会等,即表现出以‘保护思想作为贯彻新法的相关制度设计”。未来大陆少年司法改革可借鉴这一立法思路:首先,将“保护主义”作为少年司法的主导理念,在《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律中予以明确昭示,并一以贯之;其次,将“保护主义”融入到相关制度设计之中,引入少年观护制度,建立健全未成年人诉后帮教制度、复学安置制度和前科消灭制度;最后,将社区资源引入少年司法,彰显少年司法之“保护”色彩,唯此立意甚佳。

(二)组织架构:从分化到集中

当前,大陆地区有关“少年观护”的组织架构则不够明确与统一,有权进行“观护”的主体较为混乱。主要表现为:第一,在最高人民法院《关于审理未成年刑事案件的若干规定》(以下简称“《若干规定》”)第21条规定的社会调查制度中,法院(委托社会团体)、控方(检察机关)、辩方(律师)均可参与少年案件的审前调查;第二,在未成年人观护帮教中,检察机关督导观护帮教的执行;第三,在社区矫正制度中,当地司法行政部门主导少年犯的矫正工作;第四,在未成年附条件不起诉制度中,检察机关主导、其他社区机构协助未成年人不起诉工作。可见,目前大陆地区并未建立起一个统一、明确且分工明晰的少年观护组织体系。

考察台湾地区少年观护的组织架构及其运作程序,对大陆的借鉴意义在于:第一,以社区矫正为基础,探索少年观护制度,并建立统一的少年观护组织架构。社区矫正本质上属于一种社会化、个体化、非监禁化的社区处遇方式,其内含的价值理念与运作机理与台湾少年观护较为类似,因而可尝试将少年犯社区矫正改造或转型为少年观护,特别是将社区矫正的主导权从司法行政部门剥离,收归于少年法院(庭)和社区机构。在少年观护机构设置方面,可尝试在少年法庭设置观护人室或调查保护处,统一掌理少年观护。第二,积极整合社会资源以助力少年观护。社会机构是少年观护组织体系的重要组成部分,社区机构譬如少年观护基地、心理辅导中心、少年管教所以及学校对少年观护的顺利开展无不扮演重要角色。

(三)人员配备:从业余到精专

如前所述,台湾少年观护制度如同一台精密仪器,而观护人员与辅助人员则是其重要元件。台湾1997年“少事法”的修正,标志着少年观护的人员配备往精细化、专业化的路向转变,这对大陆地区“少年观护”的人员建制以及职权分工之改革颇具有启示意义。

第一,宜将观护人定位为司法人员,在任职资格上采取特别任用方式。目前我国地方法院试点的社会观护员制度对观护员均采取聘任制,“由法院聘请社会热心人士作为观护人”,尽管短期内有助于协助少年观护,但无益于少年观护制度的长期推行。因此,大陆地区可借鉴台湾经验,采取考试、选聘、选调甚至举荐的方式选任观护人。

第二,将观护人角色细分,明晰其职权。譬如,2013年宁波市中级人民法院联合团市委成立首家“未成年人社会观护团”,观护团成员由合适成年人与社会调查员并各司其职,取得了显著成效。

第三,厘清观护人与法官的关系。为发挥观护人的自主性与权威性,不应将其视为法官的附庸或助理,二者之間应属于监督与被监督关系。亟需注意的是,台湾少年观护人目前也面临“案多人少”、超负荷工作的窘境,每位观护人平均每月的观护案件量为80-100件。因而,大陆地区在确定观护人员编制时,应当以少年案件的数量与工作量为基准进行弹性设置。

最后,设置专职的辅助人员,大陆立法应吸取台湾之教训,可尝试(或试点)将辅助人员列为专业技术类岗位的公务人员或参公人员,要求其取得相应的技术资格或职称,以考试的方式录用。另外,心理测试员、心理辅导员、佐理员应协助观护人执行职务,并接受观护人的监督。

(四)社区资源:从散置到整合

行文于此,可窥知少年观护制度的建构是一项纷繁浩大的系统工程,除了需要修缮立法、组建机构、明晰分工之外,还需要培育一支专业的人才队伍,更重要的是,少年观护的顺利开展须臾离不开社会资源的支撑。所谓“社会资源”,即可为少年观护工作提供协助或具有直接参与能力的社会机构,譬如社会福利中心、慈善机构、少年辅育院、医疗院所以及少年志工协会等。根据生态系统观点,“青少年不良行为并不是病态,而是所处的环境之间不适应所致,家庭功能、同侪依附、学校依附、社区环境、社会支持等都会对青少年之发展造成影响”。因而可借鉴生态系统理论,将非行少年放置于社区中并辅之以各类社会化矫治方案,这势必要求观护人引入、整合与善用社会资源。社会资源助力少年观护,是贯彻落实少年保护优先、最佳利益以及司法福利化等理念的应然之义,此处不再赘述。台湾少年观护在整合与运用社会资源方面积攒了丰富经验,值得大陆地区借鉴。

第一,立法规定社会资源对少年观护的协助义务。譬如,台湾“少事法”第25条明确规定:“少年法院因执行职务,得请求警察机关、自治团体、学校、医院或者其他机关、团体为必要之协助。”另外,台湾“儿童及少年福利法”“少年保护事件审理细则”等法律对社会资源协助少年观护亦作了明确规定。相较而言,大陆立法在一方面的规定存在很大不足,经笔者详细考察,仅最高院出台的《若干规定》第5条和第41条对社会资源协助“少年观护”作了粗略规定。鉴于相关立法的严重缺失,可在将来的修法过程中明确规定社会资源对“少年观护”的直接参与和协助配合义务,在具体立法进路上,可借鉴台湾地区立法或《联合国少年司法最低限度标准规则》(亦称《北京规则》)第四部分第24项之规定。

第二,积极整合社会资源以助力社会观护。少年观护不但需要一个强有力的组织与协调结构,也需要其他社会机构的协助配合。大陆地区在利用与整合社会资源时应当发挥少年法庭及其调查保护处的统筹功能,充分吸收社会机构参与少年观护,这些机构应当包含教育机构、医疗机构、社会福利机构、民间机构、劳动就业服务机构、矫正机构以及地方行政机构。毋庸讳言,为增进少年福利与落实“保护优先”理念,社会机构提供必要的设施、服务与协助是极为重要的,唯此才能确保少年观护工作的顺利进行并发挥其预期之功效。

结语

构建完善的少年观护制度应是未来大陆少年司法改革的主要方向之一,藉此改善当前少年司法对犯罪少年保护不力之窘境。在具体进路上,应当充分借鉴台湾少年观护制度的经验及教训,并结合大陆少年司法的本土状况,对明显具有“观护”色彩的少年社区矫正制度、少年社会调查制度、少年帮教制度予以科学化改良甚至变革,在此基础上建立适应大陆地区的少年观护制度。具体又可分为“三步走”:第一步,在《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规中确立“保护优先”理念,以此引领相关少年司法制度的革新;第二步,在部分少年法院(庭)试点设立调查保护处、建置观护人与辅助人员,有效选拔有志从事于少年观护的专业人士,参与对犯罪少年的观护;最后,大力培育有利于少年保护的社会组织如少年志工协会、少年医疗院所等,藉由以上举措来构建少年观护制度。