急诊护理干预对心肺复苏后患者康复的影响

2017-12-15陆淑彬

陆淑彬

(广西贵港市人民医院,广西 贵港 537100)

急诊护理干预对心肺复苏后患者康复的影响

陆淑彬

(广西贵港市人民医院,广西 贵港 537100)

目的探讨急诊护理干预对心肺复苏后患者康复的影响。方法选取2016年1月~2017年2月我院收治的急诊心肺复苏患者80例作为研究对象,并且按照随机数字表法将其平均分成A组与B两组,各40例。其中,A组采取常规护理方法,B组采取急诊护理干预方法,对比两组患者的临床护理效果。结果两组患者经过护理后,均取得了一定的效果。但是,B组相较于A组,康复有效率明显更高,心率、动脉、心理状态明显更优,不良反应发生情况明显更少,差异有统计学意义(P<0.05)。结论急诊护理干预对心肺复苏后患者康复具有良好的效果,值得在临床护理中大力推广和应用。

急诊护理干预;心肺复苏;康复影响

心肺复苏是急诊抢救心跳骤停患者的重要救治措施,对于患者具有至关重要的作用[1-3]。近年来,随着急诊复苏临床技术水平的不断发展,心肺复苏急诊抢救成功率有了大幅度提升。而心肺复苏后患者康复的护理也成为急诊复苏关注的重点[4-6]。鉴于此,我院特选择收治的80例急诊心肺复苏患者作为研究对象,采取急诊护理干预方法,取得了良好的效果。现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月~2017年2月我院收治的急诊心肺复苏患者80例作为研究对象,并且按照随机数字表法将其平均分成A组与B两组,各40例。其中,A组男24例,女16例,年龄23~76岁,平均年龄(54.2±5.6)岁,B组男26例,女14例,年龄19~72岁,平均年龄(52.8±6.1)岁。对比两组患者的性别、年龄等一般性临床资料,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

A组采取常规护理方法,注意观察患者的神情状态、行为举止,密切关注患者的生命体征,遵照医嘱进行输液和用药。

B组采取急诊护理干预方法。具体护理方法包括以下内容:

第一,基础护理。保证病房环境清洁卫生、通风透气和适宜的温度,为患者创造良好的康复条件。采取平卧位方式,在头颈部、腰部放上棉垫,注意呼吸道护理,对于气管插管要进行消毒处理,更换固定胶带,保持气管湿润[7-8]。通过低压气囊做好放气次数,防止患者误吸分泌物和出现反流,在进行吸痰前吸氧2~3 min,关注患者的神情状态和行为举止,指导患者健康饮食、活动功能。

第二,生命体征护理。指导患者及其家属使用湿毛巾敷于患者头颈部位置,降低患者脑补氧代谢率,减轻患者脑组织出现再灌注损伤。重点做好患者生命体征监护,由于患者心肺复苏时间短,心率功能不稳定,定期对患者的心电指标参数予以记录,如果患者心电指标不稳定或者有其他不良反应,应立即报告并及时处理[9]。

第三,心理护理。由于心肺复苏后患者不仅在生理上而且在心理上也遭受了很大打击,在心理上会产生恐惧、紧张、烦躁、抑郁等不良情绪,影响患者的恢复进程,甚至于不配合医护人员工作。加强和患者及其家属的沟通交流,将患者病情、心肺复苏的临床特点、注意事项等详细说明,给予患者心理指导,让患者树立积极的复苏康复心态。

1.3 疗效评判[10]

显效:患者临床症状和生命体征明显改善,无明显不良反应发生,心理和精神状态良好;有效:患者临床症状和生命体征有所改善,有轻微不良反应发生,心理和精神状态一般;无效:患者临床症状和生命体征没有得到改善,甚至有加重的趋势,有较为严重不良反应发生,心理和精神状态不佳。

2 结 果

2.1 两组患者康复有效率对比

B组患者相较于A组,康复有效率明显更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者康复有效率对比(n,%)

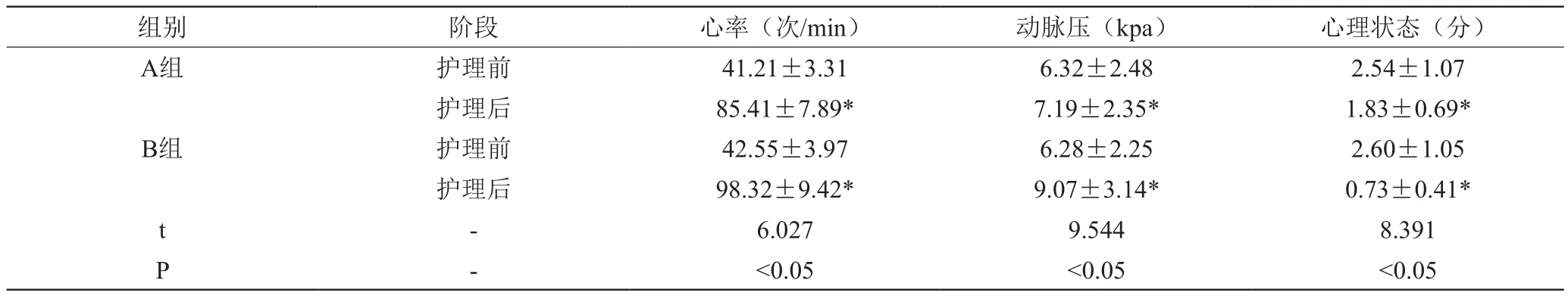

2.2 两组患者心率、动脉压、心理状态情况对比

B组患者相较于A组,心率、动脉压、心理状态情况明显更优,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

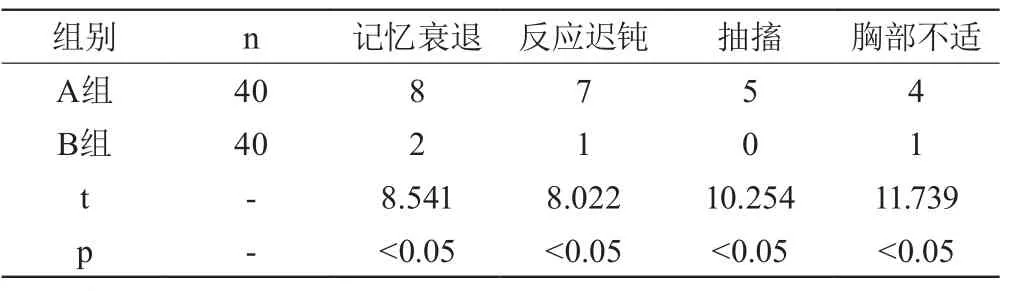

2.3 两组患者不良反应发生情况对比

B组患者相较于A组,不良反应发生情况明显更少,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 两组患者心率、动脉压、心理状态情况对比(±s)

表2 两组患者心率、动脉压、心理状态情况对比(±s)

注:*表示护理后两组比较

组别阶段心率(次/min)动脉压(kpa)心理状态(分)A组护理前41.21±3.316.32±2.482.54±1.07护理后85.41±7.89*7.19±2.35*1.83±0.69*B组护理前42.55±3.976.28±2.252.60±1.05护理后98.32±9.42*9.07±3.14*0.73±0.41*t-6.0279.5448.391 P-<0.05<0.05<0.05

3 讨 论

人体心搏骤停一旦发生如果得不到立即抢救,患者脑部供血和供氧不足、代谢功能障碍,对于患者脑部及其他器官组织会造成严重不可逆的损害,甚至危及生命。心肺复苏作为心搏骤停急诊抢救的手段,防止脑细胞缺氧坏死,减少心搏骤停给患者带来的损伤[11-13]。心肺复苏患者需要紧密配合急诊护理,促进患者的康复进程。

表3 两组患者不良反应发生情况对比(n)

急诊护理干预需要护理人员加强对于心肺复苏相关知识的学习,不断提高自身的急诊抢救护理技能[14]。在心肺复苏患者的康复过程中,由于患者心肺复苏时间短,心肺功能没有完全趋于稳定,所以说,护理人员在护理过程中要严格遵照医嘱进行输氧、输液、用药,注意观察患者的神态表情和行为举止,密切监控患者的生命体征,重点对于患者脑部复苏进行护理,注意防范并发症反应出现[15]。同时,要加强和患者及其家属之间的沟通交流,减少患者心肺复苏后存在的烦躁、紧张、恐惧等不良心理情绪,将病情特点和注意事项详细说明,让患者树立和保持健康和乐观的心态,积极配合医护人员的治疗和护理工作。在上述研究结果中,采取急诊护理干预方法相较于常规护理方法,康复有效率明显更高,心率、动脉压、心理状态明显更优,记忆衰退、反应迟钝、抽搐、胸部不适等不良反应发生情况明显更少,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,急诊护理干预对心肺复苏患者康复具有良好的效果,能够有效促进患者的康复,降低患者不良反应发生率,改善患者生理和心理状态,提高患者生活质量,值得在急诊护理中大力推广和应用。

[1]李 敏.急性心肌梗死心肺复苏术后急诊介入治疗45例围术期护理[J].齐鲁护理杂志,2016,(14):81-82.

[2]朴丽莎,黄海燕.行为护理干预在心脏骤停复苏病人护理中的应用[J].护理研究,2015,(35):4411-4413.

[3]黄燕红.急诊护理干预对心肺复苏后患者康复效果的影响[J].齐鲁护理杂志,2015,(23):17-18.

[4]王子秀,童宇平,杜 娟.山西省急诊急救专科护士临床实践培训方法的初步探讨[J].全科护理,2015,(04):350-352.

[5]郑大环.急诊护理干预对心肺复苏后患者康复的影响[J].当代护士(下旬刊),2014,(09):110-111.

[6]罗三妹.护理干预对急诊科患者心肺脑复苏近期恢复效果的影响[J].齐鲁护理杂志,2014,(16):4-6.

[7]袁秀群,范 颖.急诊护士对于心肺复苏时患者家属在场的态度调查[J].解放军护理杂志,2014,(13):1-4.

[8]陈秋菊,陈 雁.结构化护理团队模式在急诊护理管理中的应用[J].护理研究,2014,(11):1382-1383.

[9]Endale G.Gebremedhn,Gebremedhn B.Gebregergs,Bernard B.Anderson.The knowledge level of final year undergraduate health science students and medical interns about cardiopulmonary resuscitation at a university teaching hospital of Northwest Ethiopia[J].World Journal of Emergency Medicine,2014,(01):29-34.

[10]陈 璐.序贯性气道开放法在急诊心肺复苏患者护理中的应用[J].齐鲁护理杂志,2013,(24):41-42.

[11]Xu-rui Luo,Hui-li Zhang,Geng-jin Chen,Wen-shu Ding,Liang Huang.Active compression-decompression cardiopulmonary resuscitation(CPR) versus standard CPR for cardiac arrest patients:a meta-analysis[J].World Journal of Emergency Medicine,2013,(04):266-272.

[12]荣晓旭,屠 苏.情景模拟在急诊护士心肺脑复苏技能培训中的应用[J].护理实践与研究,2013,(13):3-5.

[13]胡云云.急诊科护理干预对心肺脑复苏后病人近期恢复效果的影响[J].当代护士(下旬刊),2013,(05):104-105.

[14]青 华,张 岚,马国威,韩瑜姣,邓述华,宋婷婷.186名急诊护士心肺复苏技能掌握情况分析及对策[J].护理学报,2012,(13):23-26.

[15]陆 霞.93例急诊心肺复苏患者的抢救与护理[J].护理实践与研究,2012,(08):50-52.

R472.2

B

ISSN.2096-2479.2017.44.174.02

本文编辑:刘欣悦