整合教学资源 构建多彩课堂*

2017-12-14何世民

何世民

整合教学资源 构建多彩课堂*

何世民

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:教材为学生的数学学习活动提供了学习主题、基本线索和知识结构,是实现数学课程目标、实施数学教学的重要资源。教师可通过统筹规划教学任务、学习时机和学习资源,构建多彩课堂,从而适应儿童多样化的发展需求。

教学资源;整合;多彩课堂

苏教版数学教材为学生的学习活动提供了学习主题、基本线索和知识结构,而学生学习的真正发生要依托基于学情而展开的教学。因此教师在组织教与学时,应依据课程标准的要求和学生的学习情况,对既定的教材内容进行适度的整合、拓展,让教学资源变得丰富而立体;灵活运用生成性资源,让学习变得多样而有个性,从而更好地适应具体的教学情境和学习需求。

1.学习任务的整合。

课堂巩固练习是学生掌握知识、形成技能、挖掘潜能的重要环节。高质量的练习必须精心设计、优化整合。为了帮助学生真正理解数学知识,教师在设计练习时,应揭示知识的数学实质及其体现的数学思想,帮助学生弄清相关知识之间的区别和联系。例如:在完成苏教版六下《反比例的意义》一课的例题讲解后,通常情况是开展反比例知识的巩固练习。然而在分析教材中的练习题时,笔者发现教材只是就这一课进行巩固练习,而缺少在同一情境下将正比例与反比例进行对比的习题,这不利于学生理解正比例、反比例概念的本质。因此,笔者对习题进行了整合并制作了一张练习单,以帮助学生在同一情境中感悟并理解正比例、反比例的意义。

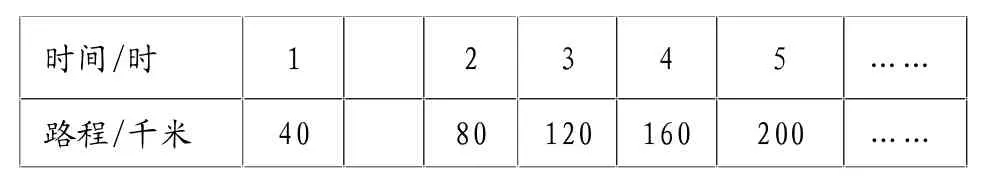

(1)一辆汽车在公路上行驶,行驶时间与路程如表1:

表1

(2)一辆汽车在公路上行驶,行驶速度与时间如表2:

表2

想一想:表1中时间和路程有什么关系?表2中速度和时间有什么关系?

说一说:表1和表2中,这两种关系有什么相同点和不同点?在小组内按顺序说一说你的发现。

这张练习单能够引导学生深入理解两种本质规律,归纳总结两种关系的相同点和不同点,进而总结出正、反比例变化的规律。通过同一实例情境中的对比练习,有助于学生加深理解正比例、反比例的意义,并从整体上把握各种量之间的比例关系。

2.学习时机的整合。

从教学过程来看,教师可从课前、课中和课后三个环节将教学时机加以整合。在教学苏教版六下《图形面积的整理与复习》之前,笔者为学生提供了两个学习任务:(1)用喜欢的方式整理出学过的平面图形面积计算公式;(2)用喜欢的方式整理出学过的平面图形面积计算公式的推导过程。

这两个学习任务构成了前置学习的完整过程:整理学过的平面图形面积计算公式,完善认识和记忆;巩固复习,让学生整理推导过程,尝试转化思想。在之后的课堂交流中,学生畅所欲言,既有对之前学习情况的整理和总结,也有极富创意和个性的设计。教师并为此设置了一道课后练习题,以帮助学生自查自省,总结错误类型,查找错误成因,有效促进错误改正,题为:写出几道关于平面图形面积计算时容易出错的题(最好是自己曾经做错的),想一想可能会出现的错误,并分析错误原因。

仔细分析学习时机的整合,课前预习其实是把通常在课堂上完成的学习活动前置,让课内学习更有价值、更有效果;预习单在课堂上的使用,激发了学生竞争、探讨、辩论的欲望;课后的延伸能促使学生带着问题不断探索;而同一问题在不同时段的延伸和拓展,有助于整合课前、课中与课后所学,并提高学生学习的积极性。

3.学习资源的整合。

在教学活动中,应当积极开发、利用社会教育资源。如学生感兴趣的自然现象、工程技术、历史事件、社会问题、数学史与数学家的故事以及其他学科的相关内容等,将此与教学有机融合,有助于开阔学生的视野,丰富教学资源。因此,教师应充分挖掘适合学生的学习素材,向学生介绍与数学有关的知识,组织学生对某些内容进行交流,以激发学生学习数学的兴趣,提高学生运用数学解决问题的能力。

总之,教师在教学时应“以学生发展为中心,面向全体学生,强调学生自主性”,因材施教,合理整合,让学生在多彩的课堂上掌握数学基本知识和技能,感受数学学习的丰富多彩,享受数学的迷人魅力。

G623.5

A

1005-6009(2017)81-0075-02

何世民,南京市汉口路小学(南京,210008)教导处副主任,一级教师,南京市鼓楼区数学学科带头人。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“师生同构儿童多彩学习生活的研究”阶段性研究成果,课题编号:D/2016/02/123。