凝聚交通智慧 助力经济发展

——记国家交通运输物流公共信息平台

2017-12-14王升

□本刊记者/王升

凝聚交通智慧 助力经济发展

——记国家交通运输物流公共信息平台

□本刊记者/王升

P24●创新篇:打破信息孤岛 创新政府服务

P25●协调篇:打造一体化高效物流协作体系

P26●绿色篇:信息化引领物流业向绿色转型

P27●开放篇:构建开放体系 服务国家战略

P28●共享篇:只需报一次、仅需连一次、最多查一次

经数年的创新突破,国家物流信息平台(全称为“国家交通运输物流公共信息平台”,英文Logink)织就了一张跨行业、跨区域、跨部门和国际化的大物流互联网,形成纵向贯穿制造、商贸、物流、金融等整条产业链,横向由公路、水路、港口、民航、铁路等交通领域逐步向海关等跨领域延伸的国际共享平台

中国是制造大国,也是物流大国。据统计,近三年来,国家物流信息平台的标准、数据和交换三大基础服务不断夯实,提供了84个标准、23类数据、22个互联场景。基于平台开展的各类应用不断深化,用户数达45万家,交换量峰值达到3000万条,全年服务货物总值13.5万亿元,改造提升企业超100万家,降低社会物流成本超100亿元。国家物流信息平台在强化企业监管、促进企业降本增效、服务行业转型升级、加快构建综合交通运输体系、服务跨境电商、服务国家战略等方面成效初步显现。

突破物流转型瓶颈

物流之痛是制造业转型之痛。数据显示,中国社会物流总费用占GDP比率为18%,比世界平均水平相差近一倍;如果物流费用占GDP比率下降1%,则可新增经济效益6000亿元;中国企业物流成本占生产成本30%-40%,而发达国家仅为10%-15%。

改革开放以来,制造业的繁荣带动我国物流业快速发展。但进入21世纪,粗放型物流链短板日益凸现:信息不对称、监管控弱、综合运输衔接困难、车船空驶率高等等,导致物流成本居高不下。高额的物流成本引致制造成本的高企,制造企业往往压缩技术成本支出以维持价格优势,导致产品的质量下滑。甩掉物流成本过高的“包袱”,把更多资源投放于对技术和质量的追求,形成“中国制造”综合竞争力,才是我国制造业发展的硬道理。

现代物流与传统物流的区别在于制造与物流的关系发生了质的转变:过去制造牵动物流粗放发展期已然消退,精准物流供给制造的新时期已经到来。在现代物流时代,企业物流信息化水平越高,精准度就越高,就能把握降低物流成本的主动性。

物流业面临转型:如何以科技创新引领物流链转型升级,从“链中”降低成本,提高效率?打造精准物流链条,关键是物流大数据,它充当着稀释物流链各项成本的“过滤器”角色。

在“互联网+”驱动下,众多企业建立特性化、局域化物流信息系统,打造商业物流平台。商业平台以逐利为目的、资金缺口大、技术环节薄弱,锁定特定行业、区域及企业间的信息整合是其强项,但扩大到不同物流信息系统的无缝互联则困难重重。

从功能上理解,特性化、局域化物流信息系统多数聚焦在“车船货”匹配,无法突破多式联运、检疫、海关、仓储等上下游物流链瓶颈;从服务上看,它们的“交流”屏障较大,小到货运单,大到整个系统,无法互联共享。商业平台缺乏资源有效利用,服务收效甚微,更需要一个“平台的平台”为其提供物流大数据支撑。

获取物流大数据,首先要将整条物流链上的各项数据进行标准化制定,其次接入N个信息系统,采用更开放的交换渠道进行数据处理,最后导出共享数据。这看似简单的过程就如“黑洞”,资源、资金、技术、人才以及国际合作等等,皆是企业的壁垒。企业只能借助政府来打造“平台的平台”。

物流大数据是一项公共事业,服务对象是企业,大数据供应的主体应该是由政府主导。而国家物流信息化水平越高,精准物流链越无缝,越是具备参与制定国际物流标准的话语权。

无缝互联:标准、交换、数据

2010年,国家物流信息平台作为交通运输部与浙江省人民政府共建的一项系统工程,在推动物流业转型升级、加快建设制造强国的宏伟目标下应运而生,被誉为“平台的平台”,具备“公益性、基础性、开放性、共享性”四大特征。

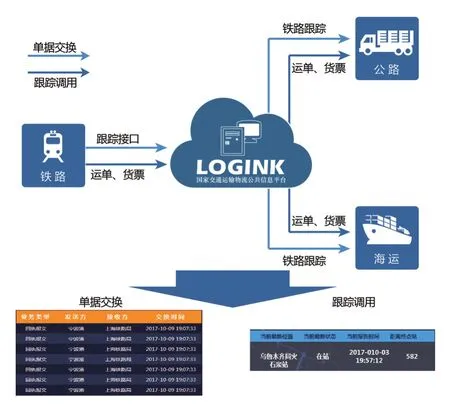

平台主要任务是通过“标准、交换、数据”三个核心功能打造精准物流链,实现国内国际物流信息的无缝互联:

(一)构建和推广国际物流信息共享标准体系

构建“标准”旨在改变全国物流信息“方言化”现状。举例说,自从有了普通话,改变了各地方言沟通障碍,人们的对话成本大大降低,而在没有普通话的时代,中国人交流成本自然就高。交流对话是物流行业基础的基础,对话越精准,物流成本可控性就越大。构建“标准”就是为了解决基础问题:让物流链各方使用物流行业的“普通话”,这是物流体制机制转型、物流信息技术转型、物流链条模式转型的一道突破口。

交通运输部组建了平台标准工作组,成员单位包括公安、海关、质检、铁总、物流与采购联合会、国家信息化专家咨询委以及涉及全国道路运输、交通通信与导航、智能交通系统等标准化技术委员会,加上同济大学、北京交大、浙江大学等高校科研院所与龙头企业、协会等联合组成物流信息标准化制定团队。2017年,平台标准工作组正式向社会发布了《交通运输物流信息互联共享标准》,涉及697项数据元、104个代码集、68个单证、17个服务功能调用接口,其中的港口共享接口成为中、日、韩三国共同推荐的标准。平台还积极参与国际物流信息标准建设,与国际标准化组织(ISO)对接,参与国际标准中关于物流信息交换方面的建设。目前,平台正积极推进多式联运、跨境电商等互联共享标准体系建设升级完善,让全国百万企业说精说准物流行业的“普通话”,争取将物流信息交换成本降低至零。

《交通运输物流信息互联共享标准》获得市场高度认可,已广泛投入应用,实现标准源于市场、用于市场、服务于市场的基本要求;同时推出标准符合性测试系统,检验互联企业软件是否符合标准规范要求,并提供改进服务,保证了企业接入平台高效实现数据交换,提高交换精准度,并且根据不同互联对象和业务场景,制定了6套共享互联技术指南,为企业提供指导与参考,截至目前通过标准化提升改造的企业达100万家。

(二)构建物流链信息交换网络

构建交换网络的目的是为彻底消除“信息孤岛”现象,为打通整个物流链、价值链、服务链创造条件。简单地讲,不管是跨国、跨地区、跨行业、跨部门的各类物流信息平台,还是物流产业链上下游企业物流,在制造、仓储、运输、包装、装卸、加工、配送、通关、检疫等各环节以及公、铁、水、空等各运输方式中缺乏数据交换标准,因此物流链各方“群龙无首”或“各自为政”,形成一个个信息孤岛,导致信息传递效率低下、集成能力低下、交换成本提高,进一步造成物流链缝隙增大,各方协同率低下,运输成本上涨。为使企业提高交换效率、降低成本,平台在构建标准体系、提供标准服务的基础上铺设覆盖全国、互联国际的基础交换网络,使接入该网络的N个物流信息系统能够安全、高效和便捷地实现信息交换,好比架起一条“物流信息高速公路”,让物流链各方实现信息精准交换与整合。

交换网络如何实现信息交换?一是推进基础交换网络管理系统建设,完成统一认证与第三方CA认证中心对接,实现对基础信息和系统权限的统一管理,实现NEAL-NET国际间用户身份认证,并实现基础交换网络运行体系的自动监测和预警等,这是基础交换网络的管理核心;二是推进通用交换软件建设,发布了集式交换软件4.0版和点式交换1.0版,平台日均交换量超过2000万条,这是技术核心;三是推进平台门户网站建设,2017年10月27日LOGINK网站国际版正式上线,实现了国内国际信用信息、政策法规信息以及已互联港口、物流园区基础信息等整合发布;四是推进交换节点建设,截至目前,平台已推进辽宁、贵州等10多个省的区域节点建设,河北、广西、青海等省和长航局等9个交换服务器正式运行,其中浙江部署了4个服务器,由浙江省批复了国家物流信息平台浙江区域交换节点宁波综合示范区,同时积极推动水空铁等多式联运节点建设。

(三)提供综合运输物流信息一站式数据查询

数据是信息的载体。经过标准化、交换处理后的物流大数据具有巨大社会经济价值,实现用数据说话、决策、管理与创新,提升行业治理能力和服务水平,促进行业提质增效与转型升级。因此,数据服务作为平台的基础服务,通过采集各类物流公共信息数据源,提供对外一站式查询服务,实现多方互联应用。

跨部门互联应用。海关互联,实现与杭州海关放行信息互联;药监互联,实现6家试点企业互联,方便企业申报、查询等,便利监管部门加强监管;国检互联,正推进浙江进出口检验检疫局与杭州机场报检互联工作;运输互联,实现危险物车辆动态实时监控,建设全国部补物流园区运行监测,承担交通运输部无车承运人试点企业监测系统建设;环保互联,全面推进浙江省危险废弃物信息互联应用。

跨运输方式互联应用。铁路互联,提升公铁水运输协同效率,实现上海铁路局与宁波舟山港、浙江东晋弘海铁、公铁联运信息的电子化交换,日均调用7万余次;水运互联,推进水水联运,提供全球覆盖2000余个港口数据定位,推进货代与中远、马士基等20余家船公司互联实现电子订舱;航空互联,实现杭州机场与浙江检验检疫部门及广州、深圳等机场货站间信息互联应用。

跨企业互联应用。园区互联,与传化集团联合成立园区通服务中心,发布园区通产品,推动园区互联互通,目前全国部省重点园区已实现园区通互联;上下游互联,推进200余家特大型商贸制造企业与物流企业、仓储企业等上下游开展互联工作;进出口供应链互联,以宁波进出口供应链为切入点,实现120余家外贸、货代、集装箱运输、堆场、船代、船公司互联;小件快运互联,实现浙江地区33家小件快运企业互联,推进华东六省小件快运互联应用。

跨平台互联应用。与龙头企业开展战略合作推进互联应用,与传化、惠龙E通、船讯网、大地保险、银保保理、浙江物产等180家单位建立合作关系,促进各方基于平台示范型互联应用和增值服务;与市场服务商合作推进互联应用,与物流软件商合作推进标准应用,目前已完成52个物流管理软件的标准化认证,覆盖国内70%主流运输管理系统;与6家国内主流航运软件商在杭州成立中国航运软件联盟,推进航运物流企业信息交换和数据服务,已覆盖全国5大港口约5000家国际货代企业。

跨国互联应用。推进中日韩三国港口物流信息互联,建立信息查询统一认证系统;完成亚洲开发银行对NEAL-NET的技术援助项目,在拓展机制、标准、交换体系建设等方面开展国际合作和研究;参与联合国区域高效物流信息系统框架的建设,共同推进NEAL-NET标准在亚太地区的应用;推进亚欧48国部长会议行动计划,加强与IPCSA(国际港口信息系统协会)的合作,目前与平台互联的港口从最初7个增长到32个,今年新增了西班牙巴塞罗那港、比利时安特卫普港、葡萄牙锡尼什港、阿联酋阿布扎比港、马来西亚巴生港等5个国际港口互联共享;已实现与中国-东盟物流信息平台的互联应用,IMO(世界海事组织)启动对越南、柬埔寨2个港口进行NEAL-NET推广技术援助,以推动与东盟港口互联。